長野県立博物館のなかにあるお店は喫茶室建設のための参考になる。ソフトクリームを食べた。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

長野県立博物館の向こうに善光寺の山がある。水と緑と空の青のが調和する。喫茶室建設のための参考になる。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

このようなデッキもある。気に入って保存してあった写真だ。山荘の喫茶室は違う形になる。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

6月9日、曇り、時々日差し。午前7時30分にデッキにでる。コーヒーカップにhaman/kardenのスピーカーを持って。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

名を知らないさまざまな虫がデッキに据えた椅子に寄ってくる。コーヒーカップにぽとり。スプーンでどける。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

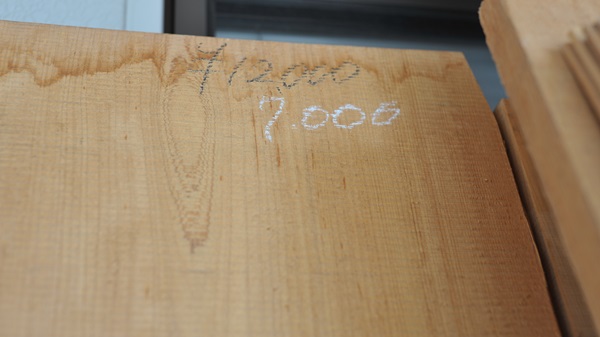

カウンターテーブルにするヒノキの厚板を注文してあり、角を落としてプレーナーを掛けることを依頼してある。

節のない樹齢150年のヒノキ材であり、現在使っているテーブルの板厚の2倍以上。オイル仕上げにして使う。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

6月15日(土)。ヒノキの無垢板をプレーナー(製材屋の大型電動カンナ)で仕上げてテラスに置く机にした。木曾ヒノキである。

樹齢は150年にはなりそう。蜜蝋を塗りつけて素材そのものの状態で使う。蜜蝋を塗るのは汚れ防止のためである。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

この日蜜蝋を塗ってパソコンを置いてこの作業をしている。文学全集を置くと写真のようになる。

蜜蝋は塗ったばかりで乾かないために触るとべたつきがあるがパソコン作業に支障はない。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

8日前にあった麦畑。濃い色の麦畑は未だ刈り取られていなかった。大町市は暑かった。

立山登山のための扇沢への往き来に通った大町市の暑さを思い出した。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

6月11日、高気圧圏に入り晴れ。アブかハチか見分けのつかない虫が日当たりのよい空中でホバリングしている。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

6月10日午前6時30分、インスタントコーヒーのコップを持ってデッキにでる。

空を仰げばミズナラの若葉が陽に空かされて緑のステンドグラスのように輝いている。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

6月15日、晴れ時々曇り。一日中テラスで陽の移ろいとシジュウカラの育雛を眺めていた。

陽がめぐるとミズナラの葉の陰影が移ろう。シジュウカラは雛に青虫を運び、糞を持ち出す。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

シジュウカラは雛に青虫を運ぶ。そして白い大きな糞を咥えて飛びたつ。これを終日繰り返す。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

3,000坪の緑の土地は陽に輝き南の空には入道雲。お日さまは一生懸命に木々を温めて夏を招く。

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

部屋を散らかしている来客を迎えるためにウッドデッキに屋根を付けてサンルームのように囲って部屋をつくることにした。雨に濡れるウッドデッキを修繕している途中で考えついたことである。デッキを雨に濡らさないようにすると長持ちする。妻は友人たちにそのように宣言してしまった。つまり部屋にはお招きしませんがお客さまをもてなすコーヒールームをつくります、と。

そのようなことがあった。第一歩が始まったのは2024年06月02日。集めてあった材料を使う。まずはログハウスの丸太の最上部に桟木を打ち付ける。ここを起点にしてデッキを屋根で覆うのだ。起点と書いたが実際の起点はログの横木が張り出した場所。ここに70㎝ほどの隙間をつくる。ログのメンテナンスとデッキに付ける屋根の清掃用の隙間である。

丸太に桟木を打ち付けた後に、ログの塗料を高圧洗浄機で洗い流す作業をする。床板を貼った後ではできない作業だから頑張る。午後8時に作業を終える。始めたのは午後2時ころ。地下の倉庫に降りて電動ノコギリを引っ張り出すのに手間取る。桟木は電動ドリルで穴あけして、インパクトドライバーで木ねじを打ち込む。木ねじの頭は四角のもの。

ゲスト用のコーヒールーム建造の第一目の作業がこのようにして進行した。次は大屋根の付け根を取り付けること。

2024年06月03日。朝になった。珈琲を飲む。カップを片手にデッキに出て庭から状態を確認する。手すりというか、囲い(目隠し、フェンス)の付け根の板を調べると腐っている。知っていたのだが、何とかごかまして手を付けずに済ますつもりでいた。手すりを外して、床板を交換することに決めた。床板を支えている根田に相当する部分に補強を入れよう。大がかりになるが、これをしないと折角の屋根付け工事が無駄になる。

踏み込んだら大変なことになるので誤魔化してコーヒールーム建設を進行させようと思っていたが、やはりそれでは駄目。後腐れが残る。床の土台となる床板を貼って、その上にコンパネを敷いて、さらにその上に杉板の無垢板を貼ってという作業になるから、どうしても土台がしっかりしていなければならない。

手すり(目隠し、フェンス)の下地にはヒノキの土台を敷こう。腐った床板を剥がして、新たにヒノキの板を敷いて、その上にヒノキの角材を載せて、その上に囲いの手すり(目隠し、フェンス)を取り付ける。

手すり(目隠し、フェンス)を打ち付けてある床板は腐っているから、エイと押したら、あるいは引っ張ったら、剥がれること間違いない。

午後3時になってデッキにでる。電動ドリルを逆回転させてフェンスを止めている木ねじを外す。急用で郵便局に行くと何時もメンテナンスを頼んでいる工務店の現場責任者がいた。デッキを直しているんです、屋根を付ける工事をしています、と述べたら、雪で潰されますよ、という返事。ついでに足場はどうしますか、大工なら一杯います、と。怪我をしたら元も子もないですからね、と返す。屋根には雪対策が要る。がっちり作って、雪が滑り落ちる急こう配にすることが大事である。もっともなことだ。見学した軽井沢の山荘のベランダの屋根は勾配がなかった。積雪量を考慮しなくていいのだろう。それでこの日はデッキのフェンスを外した。木ねじを抜いて緩ましたところで、押すとメキメキと音を立てて腐った床板とともにフェンスは2m下の地面に落下した。

6月4日、午後2時まで室内作業。手が空いたところでデッキの手入れ。高圧洗浄機で落したデッキの跡を奇麗にする。

デッキのフェンスがなくなると殺風景である。デッキにフェンスを付けない工法もあり、これを好む人がいる。ただしここのデッキは地面から2mほど立ち上がっているからフェンスを付けないと危険だ。

フェンスの部分までは腰板となり、この上に灯り(明かり)とりの透明板が取り付けられる。

フェンスの骨組みである11㎝角の材料の下地の床板は腐っていた。何事もないようにそのまま使うのであれば見たくない事実である。この部分をヒノキの板に替えることになる。

外した床板の隣の板を高圧洗浄機で清掃する。縁に緑の苔が生えていたからだ。板材を縦に置いた床のうち両側が朽ちている。補強材を入れるか、取り替えるかすることになる。

デッキの水平に怪しさがある。階段を付けた部分の土台の石が傾いており、あるいは沈下しているかもしれない。水平器を当てて確認し、その後には床板の貼り方あるいは根太によって水平を確保することになる。

とうとうデッキのフェンスを外すことになった。見たくない、手を付けたくない部分であった。

次に手を付けるのは、フェンスを取り付けてある床のうち、そのまま保存する部分に防腐塗料のキシラデコールを塗布すること。

腐りがあってもそのまま保存しなくてはならない部分には防腐塗料を塗った上で欠損部分をコンクリート(金属用)のボンドで穴埋めする。その上で添え木などして補強する。

6月6日、晴れ。5日、6日と連続して晴れた。6日は新緑のミズナラほかの木々が太陽にすかされて輝いていた。標高1,600mの山荘の樹木からハルゼミの合唱が降りそそぐ。庭が蝉の声で充満。イタボヒョウタン木の葉の上に開いた薄黄色い花が終わりかけている。ズミ(小梨)の花が道を白く染めている。山荘の春は今が盛りで夏に移っていく。

この先の降雨のことを考えるとデッキの塗装の好機である。デッキの床に支えをいれることを決断している。屋根の重みに耐える構造にするためには現在の支えに補強を入れることが望ましい。この補強で支えの力を二倍にする。この工事をする前に床を支えている梁を塗装しておく。防腐塗装である。キシラデコールを塗るのだ。この作業を実行に移す。その日が6月7日だ。塗料に汚れてもよい作業着を用意する。塗装の前にゴミをブロアーで吹き飛ばす。塗料の臭みを覚悟する。

雪の重みに負けない屋根を付ける。その屋根の重みに負けない土台にする。現在の土台を補強する。二倍の強度の土台とするための補強である。屋根が付いた後の土台は濡れないから腐りに強い。ヒノキの板で土台を補強するのだ。補強のヒノキの板はキシラデコールを塗布する。この作業を進める。まずはしっかりした土台をつくる。

屋根の重みを母屋に分担させない。土台からの支柱で受け止める。母屋の丸木(ログ)は現在の状態でバランスされていると想定する。ウッドデッキとその屋根は加重に関しては母屋のログハウスとは独立させる。そのような造りにする。

6月7日、午後1時になって作業を開始。床下を塗装するためにゴミやホコリを落す。ログ(丸木)を高圧洗浄したときに剥がれ落ちら繊維が水の流れに沿ってこびりついている。これを落す作業をした。ある程度落した後で、高圧洗浄に切り替えた。

この作業をしながら床板を支えている構造が2×4構造の厚板を四角い太いコンクリートの支柱に太い5本ボルトを通して支えているに過ぎないことに危うさを感じる。そこで5本のコンクリート支柱の天井に厚板を噛ませて床を支えることにする。板を噛ませてそれを確認する。何とか板を噛ませることができる。楽に嚙ませるにはデッキに載せてある木材やほかの重いものを下すことを思いつく。それをしよう、と決断したところで作業は終了。午後4時まで、3時間の奮闘であった。

6月8日、晴れ。午前9時30分にベランダ(デッキ)に出る。空は緑。ミズナラ、シラカバ、ほかの落葉樹の新緑で覆われている。シラビソも新芽を出し、赤松も同じだ。だから晴れた日の空は緑。この敷地は500坪。角地にあって家を密集させないために向こう3方面は家が建たない緑地になっていることなどで、この面積を加えると3,000坪になる。

大量の木材を降ろす場所を確認。デッキの梯子の外し方、つなり打ち付けてあるネジの状態をみる。デッキから木材を降ろす作業は重労働。根気よく作業を進める。昨日は床下の補強をする桟木をホームセンターで確認した。現在取り付けてあるものと同じサイズ、材質の材料があった。1本4千円。今やっている作業の目的はウッドデッキの保全すること。腐りから対比すること。雨に濡れると腐りが促進するから屋根を付ける。これである。ログハウス本体は手入れをすれば100年は楽に持つのにウッドデッキは雨曝し状態だと10年で朽ちる。これを避けるための大工作業なのだ。

6月9日、曇り、時々日差し。午前7時30分にデッキにでる。コーヒーカップにhaman/kardenのスピーカーを持って。haman/kardenはBluetoothで動作するスピーカーだ。Wi-Fiの届きをよくするためにパソコンを窓辺に寄せる。コーヒーはインスタントのもの。フォールデングの布椅子に座る。目の前のコナラに取り付けられた巣箱でシジュウカラが子育てをしている。青虫を運び、持ち出す白い糞は随分と大きい。もう2週間になる育雛だ。この地は青虫が育つ季節。

コーヒーカップを持つ手を電動ドライバーに替えてフェンスを外し始める。ちょっと木ネジの確認をと思ったのがフェンス外しの作業となった。フェンスの取付板は腐食している。分かっていたとおり。補強と取り換えで対応することになる。デッキにある重量物を降ろしてスッキリさせる。スッキリさせるためにしたのではなくコンクリート支柱に床を支える厚い板を渡す作業が楽になるようにするためだ。床を梃子で少し持ち上げて厚板を入れるのだ。この作業の終了は午前11時30分。

何時も近くの温泉に行く。湯につかって湯上りのひと時を籐椅子でくつろぐ。中央官庁の厚生部門で働く娘のことを思い描いて無時にやってくれよ、と思う。愚痴を聞いてやっている身内からの報告を思い返す。とにかく平穏で無時であってくれと祈る。苦労してきたことを知っているからいま健やかに働いていることを思うのは至福の時である。昨夜は籐椅子に座らないでいると知り合いが今日はどうしたの、と声を掛けてきた。土曜日の夜、8時30分、子供たちはどうしているのだろうと考える。

午後3時。6月のよい季節に一日、家にこもっていることがもったいない。近くのイギリス庭園はフラワー祭りが始まった。6月のバラは一分咲きだという。標高1,200mの高原のバラは開花が遅い。

日本の川沿いにアカシアが増えつつづけている。5月の佐久の平野などはアカシアの白い花で満たされる。軽井沢の宿ではアカシアの花の天婦羅がでた。味はない。5月花を味わうという意味なのだろう。6月9日、標高1,300mの高原の道端にアカシアが満開だ。川沿いの開けた場所は繁茂したアカシアの白い花の園。同じ場所でレンゲツツジが咲いている。レンゲツツジは薄緑の葉と一緒に朱色の大きな花をつける6月の高原の象徴で霧ケ峰高原では皆が見とれる。

外来種のアカシアの花の園となった佐久平の景色を見ると複雑な思いがする。それでもアカシアは5月を代表する花。上高地への往き来の道沿いの6月のアカシアの花に感動していた。本来はズミ(小梨)の白い花だろうと今では思うよう。高原はズミの花が終わってノリウツギの白い花に移っている。7月の高原はニッコウキスゲの黄色い花で覆われる。

高原の6月の遅い春を5月に見た佐久平のアカシアの白い花を思い出しながら見ている。

午後3時に外に出たのは、今頃だろうと麦の実りを見るためである。同時に大町にある材木屋にウッドデッキの補修用の材を探しに行く。同じ方角だからである。ヒノキの集成材二本を予約する。軽トラックで後で取りに行く。

6月10日午前6時30分、インスタントコーヒーのコップを持ってデッキにでる。陽が差していて庭の向こうの道路の先は薄い緑のカーテンが輝いている。空を仰げばミズナラの若葉が陽に空かされて緑のステンドグラスのように輝いている。デッキの前の巣箱にシジュウカラは雛に青虫を運ぶ。そして白い大きな糞を咥えて飛びたつ。これを終日(ひねもす)繰り返す。シジュウカラには一生懸命な命の燃焼である。今日一日、デッキの工事は何もしないぞと決めた。3,000坪の緑の土地は陽に輝き南の空には入道雲。お日さまは一生懸命に木々を温めて夏を招く。木々の下にはワラビが萌え、レンゲツツジが緑の葉とともに朱色の大きな花をつける。そういえばもう高原の白い菊の花が咲きだした。

6月11日、高気圧圏に入り晴れ。デッキの床のことを考える。床を支える板状の支柱が両脇(両サイド)腐っていることの対策をどうするか。支えている床の支柱の板のサイズを木材屋さんに伝えて、注文する。写真を添えた。

木材屋さんの社長さんと電話連絡して15日(土)午後3時、現地に引き取りということで約束。

デッキの前の巣箱でシジュウカラが子育てしているので大きな音を立てる工事は少し先延ばし。

シジュウカラの子育てを眺めている。20mにもなる新緑のミズナラの葉から青虫を捕まえて巣に運ぶのを確認した。巣箱がついているデッキの先のコナラは春一番に芽を出して今はもう夏の葉だが、虫に食われ残っているのは三分の一ほど。コナラの葉は美味いのか、早くにでるから喰われるのか不明だがそのようなことである。

アブかハチか見分けのつかない虫が日当たりのよい空中でホバリングしている。向こうの樹の間をコバエよりも小さな虫が集団で流れて行く。蝶は不規則な動きで20m上空を舞い、デッキの上を横切っていく。1,600mの標高の高原で遊ぶこの蝶の名前は知らない。

家の中をゾウムシが歩き、名を知らないさまざまな虫がデッキに据えた椅子に寄ってくる。コーヒーカップにぽとり。スプーンでどける。

夕方午後6時15分。6月11日であるから夏至と同じ太陽の動き。冬場には考えられなかった方角に日が落ちる。北向きのテラスにまともに日が当たる。温泉から帰ってテラスで水を飲み、一昨日の飲み残しの焼酎の炭酸割りを飲む。つまみはカリンのシロップ漬け。

シジュウカラは相変わらず青虫を運ぶ。日に照らされたテラスで上空を見ながら考えた。そうだコナラはミズナラよりも先に空に伸びていたのだ。成長の早いミズナラはコナラの上に伸びて最早20mを超える樹高、25mにはなっているのだろう。そして南と西にそびえるミズナラはコナラの上に葉を広げている。コナラはお日さまの恵みをミズナラに譲ってしまった。木の葉が芽吹きのころの三分の一に減ってしまったコナラは光合成の恩恵が減ってしまったので成長が止まり、やっと生きている状態だ。それでも春一番に淡い緑の若葉を広げるコナラである。この山荘の春はコナラの芽吹きによって始まる。

夏至に近いお日さまに照らされたテラスを撮影した。ニコンのデジタル・フルサイズカメラに取り付けたF1.4・50mmレンズで。このレンズを取り付けると露出がオーバー目になるのは内蔵CPUの作用だろう。ドンピシャリの露出は滅多にない。夏至のころのテラスの夕方の様子を写しておいた。やはり露出はオーバーだった。

このところ標準レンズ50mmでもっぱら撮影している。50mmは広角気味だと思うのは何故だろう。ズームレンズばかり使っているので標準レンズでの撮影が新鮮に思える。F1.4(f1.4)のレンズの目玉は大きい。頼もしさを覚える。フィルムカメラを使っていたころの感覚やらがよみがえる。

飲み残しの焼酎で少し酔いが回った。向こうの池でカエルが鳴き出した。ハルゼミはとっくに鳴き止んでいる。カエルは喉を鳴らす。蝉は腹部にある発振膜を振るわして音を出す(鳴く)。昼にハルゼミの鳴き声、夜にカエルの鳴き声。夏至のころの高原の山荘に聞こえてくる音である。

6月12日、晴れ。諏訪中央病院の眼下で右目の視力検査。レーザー照射による網膜の毛細血管の凝固治療が効いていて、結果は良好。次の診察は3カ月後の9月。病院付近は真夏日。山荘は23℃。食事はホットモットのノリ弁360円を朝と昼。温泉に寄って家に戻って山荘のテラスでビールを飲む。シジュウカラは午後6時30分まで雛に青虫を運んでいた。手すりを外したウッドデッキからの眺めは遮るものがないので新鮮だ。記念撮影をする。夏至のころの夕日を見ながらの寛ぎに満足する。

デッキの修繕のために床の支え板にする廃材に刺さった釘を試しに抜く。椹木(あてぎ)をすると抜けた。何本か抜いて終わりとする。大町の五十嵐木材から材料を運ぶための軽トラックの準備。ホンダ・アクティーの屋根部分のバーにゴムカバーを付ける。材木を運ぶための緩衝材として毛布を積み込む。

五十嵐木材にはカウンターテーブルにするヒノキの厚板を注文してあり、角を落としてプレーナーを掛けることを依頼してある。節のない樹齢60年以上のヒノキ材であり、現在使っているテーブルの板厚の2倍以上。オイル仕上げにして使うことを決めている。家に運び込むと結構長いサイズである。

デッキの水平をみるために簡便であってもレーザー水準器を用意しなければならないかな。どのようにすれば水平を確認し、工事をすることができるのか。

6月13日、曇り時々晴れ。この日はレーザーレーザー水準器の調達でネット通販を利用。次の品を買った。

墨出し器 5ライン グリーン水平器自動補正機能 バッテリー2個付き ¥6,900(税込) 送料込み。商品の説明。【高輝度・高精度・高機能】垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー水平器です。明るい環境でも視認性の高いグリーンラインを照射します。4本の縦ラインが天井、壁、床全周に吊るしたままの照射ができ、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。屋内で約10m、屋外で約25m照射可能な5ライングリーンレーザー墨出し器です。水平ラインは本体の360°回転台と組み合せて、レーザー光は横全周に微調整でき、誤差を減らし、作業効率が大幅にアップします。

【仕様】①光源:緑色可視半導体レーザー 515nm②照射パターン:5線6点 垂直4本 水平1本③レーザー基準:クラス2④水平精度:± 1mm/5m⑤垂直精度:± 1mm/5m ⑥ポイント精度:±1mm/1.2m⑦直角精度:90±1°⑧ライン幅:1.5mm/5m⑨動作時間:約10時間⑩仕事温度:-10℃~+50℃⑪防塵防水グレード:IP54 ⑫仕事場所:室内 室外。丈夫な収納アルミケースが付き、持ち運びが便利で、作業現場に行く時に利用できます。

水準器は次を買った。自動補正と手動傾斜モード&受光器対応。この5ラインレーザー墨出し器は「手動モード」、「自動補正モード」、「屋外モード」が含めています。「手動モード」は斜めライン照射も可能、階段手すりの施工や配管施工などにとても便利です。「自動補正モード」水平面に対して3°以内傾いていると自動補正できます。「屋外モード」ではOUTDOORボダンに押して、直射日光のあたる場所や照明が明るい場所などでは、別途購入する受光器を利用して、レーザー検出範囲は50から60Mまで到達しできます。【大容量バッテリー2個付き】大容量バッテリー2個付き、充電をし忘れて使えないという心配がありません、長時間の作業にも対応可能です。照射時約10時間の連続作動ができます、1日の仕事量が楽に満足できます。また、持ち運びが便利な取っ手付き、軍手をしたままでもしっかりと持てます。【耐衝撃、IP54防塵防滴&メーカー保証】IP54防塵・防水性能のボディなので、粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。屋外の作業にも最適です。耐久性と耐落下性のあるゴムで覆われているので転倒時の衝撃から本体を守り、ある程度作業現場の磨耗、衝撃に耐えられ常に安定したレーザーを照射できます。

この日、シジュウカラの姿がない。雛が巣立ちしたのかもしれない。そうすると親鳥も巣箱から去る。

6月15日(土)。ヒノキの無垢板をプレーナー(製材屋の大型電動カンナ)で仕上げてテラスに置く机にした。木曾ヒノキである。樹齢は150年にはなりそう。蜜蝋を塗りつけて素材そのものの状態で使う。蜜蝋を塗るのは汚れ防止のためである。少し色調が濃くなったかなという程度の変化。蜜蝋が乾燥して飛んでしまうと元の状態になる。この日運び込んで、この日蜜蝋を塗ってパソコンを置いてこの作業をしている。蜜蝋が乾かないために触るとべたつきがあるがパソコン作業に支障はない。薩摩焼酎を炭酸割して薩摩揚げを肴(さかな)に飲みながらの文書作成。午後7時38分、曇ってきた空なので少し寂しい。午後1時の大町市はとんでもない暑さだった。立山登山の生き返りのこの地の道と休憩所でのレストランのことを思い出した。

樹齢150年のヒノキの幅は41㎝、長さは2.1m、厚さは2.4㎝。電気鉋(カンナ)を両面に掛けたら3㎝以上あった板が薄くなった。電気ピアノあるいはキーボードを置く金属の台に設置して即席の長机。日本文学全集を積み上げて読むことができ、パソコンのモニターとキーボードとマウスを置いても左右に大きな積載場所が残っている。前後の幅はこの寸法で足りる。左右はコーヒーカップを置いたり、食事のための場所として使うのに便利だ。

眼の前の巣箱で子を育てているシジュウカラはまだ居た。昨夜は暮れかけた夜の7時30分に巣箱の外で遊んでいた。雛に青虫を運ぶ回数を減らしたり、巣に戻る間を空けるのは巣立ちを促す行動なのだろう。

シジュウカラの巣立ちを待ってのテラスの工事進行である。6月15日、この日は木曽ヒノキの100年もの板を大町市から運んで机にした。この木材屋さんからヒノキの長い材料をさらに追加して買い求めた。平屋が一軒建つほどの材料の分量になった。

庭の隅々までテラス30灯ほどの電灯が灯って、向こうの溜池の蟇蛙(ヒキガエル)が騒がしくなった。日が落ちて午後8時10分、気温が16℃になった。東京の夏の暑さしか知らない大学生が夏休みの学習合宿に山梨県の四尾連湖に遊んだその日の涼しさを思い出した。

高原の山麓の短い夏。露天のテラスの使用期間は限定される。雨と梅雨、台風の豪雨、冬の雪は、丸木でできたこの家の中にいれば退避できるが、剥き出しの自然に向き合うにはテラスに限る。テラスを剥き出しの状態から少し和らげるための細工をしようとするたののこの日の行動であった。

8日前にあった麦畑は刈り取られていた。麦畑は薄い色の麦秋と濃い色のそれがあった。薄色のは刈り取られて、隣の青い水田が印象に残った。濃い色の麦畑は未だ刈り取られていなかった。大町市は暑かった。立山登山のための扇沢への往き来の暑さを思い出した。

(320) -建築家・吉村順三の仕事-(軽井沢の山荘) - YouTube

ウッドデッキメンテナンス 杉ウッドデッキの1年後・・・ 補修と再塗装の記録 (youtube.com)

【ウッドデッキ】掃除とメンテナンスの道具とコツを紹介【自分で簡単】 (youtube.com)

【暮らしのお手入れ時間】ウッドデッキ塗装メンテナンス (youtube.com)

【BESSの家】ウッドデッキ塗装【ログハウス】 (youtube.com)

信州 1600m 凍結防止帯不要、水抜き不要の別荘に挑戦(完成編) (youtube.com)

別荘・ログハウスの雨漏り!要注意箇所はどこ?【アメピタ!】 (youtube.com)

ログ好きの皆様、お待たせしました‼ ハンドカットログハウス(フルログ)ご覧ください‼ (youtube.com)

ゆがふ八ヶ岳のフィンランドログハウス『CUCULO』HD (youtube.com)

【ログハウスの夢木香】#49 建築中のログハウスを見学1 (youtube.com)

【ログハウスの夢木香】#61 何年かに一度木の家の全塗装 (youtube.com)

ログハウスに住んで25年が過ぎました。7年ぶりのログ再塗装です。 (youtube.com)

単管と1×4で激安のボーダーフェンス作った4ヶ月後 (youtube.com)

移植医療 神戸大学医学部附属病院 腎臓内科 吉川美喜子先生

【注文住宅】木の選び方で性能が大幅に変わる!?この木使ってたら危ない!! (youtube.com)

ありがとう _ 細野晴臣&小坂忠.mpg (youtube.com)

2024-06-02-build-a-tea-room-in-your-mountain-hut-

├山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(4)

├森の小屋に喫茶室をつくる 夏森龍之介(3)

├

├山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(2)

├

├山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

├

├信濃への美しき旅 長野県立博物館と善光寺 甲斐鐵太郎

├

├ここは高原 季節が一気にはじけて春がきた 甲斐鐵太郎

├

├東山魁夷の絵画「緑響く」と御射鹿池 甲斐鐵太郎

├

├新緑の風かおる五月五日の城端祭り 甲斐鐵太郎

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-59-私の上高地 安曇野 松本と信州

├

├【文書版】5月の連休に安曇野を遊覧する | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

├

├槍ヶ岳 安曇野の空に浮かぶ 甲斐鐵太郎

├

├安曇野の夏、8月18日には稲が実りかけておりました 執筆 旅行家 甲斐鉄太郎

├

├美ヶ原が松本駅からよく見える | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

├

├五月 春の陽光の安曇野 大町市 執筆 甲斐鐵太郞

├

├2020年3月の松本市長選挙の結果と松本市の概要 旅行家 甲斐鐵太郞

├

├美ヶ原高原と春の雪 執筆 甲斐鉄太郎

├

├アカシアの白い花が咲いていた 執筆 旅行家 甲斐鉄太郎

├

├松本市と松本城そして穂高連峰 執筆 旅行家 甲斐鉄太郎

├

├国道158号線 松本市に向かう冬の旅である 執筆 甲斐鐵太郎

├

├大王わさび農場を冬至の日に訪れる 執筆 甲斐鐵太郎

├

├上高地夏至のころ 執筆 甲斐鐵太郎

├

├上高地 晩夏

├

├私と上高地-その6-上高地賛歌 八ヶ岳登山で山の自然に魅了される 甲斐鐵太郎

├

├上高地 錦秋の梓川の流れ 甲斐鐵太郞

├

├散りゆく唐松林の向こうに銀嶺の穂高連峰が輝いていた 甲斐鐵太郞

├私と上高地-その6-上高地賛歌 八ヶ岳登山で山の自然に魅了される 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その5-格好いい山男は女に好かれる 山で英雄になった男の物語 執筆 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その4-槍ヶ岳・穂高岳登山と上高地 執筆 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その3-上高地帝国ホテルと大正池界隈を歩く 執筆 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その2-登山とロマンチズムそして感傷主義 執筆 甲斐鐵太郎

├

├上高地讃歌-その1-私の上高地そして小梨平 執筆 甲斐鐵太郎

├

├標高3000mに集まった人々 人それぞれの人生が垣間見える 執筆 甲斐鐵太郎

├

├メルヘン 森と泉がおりなす世界 青木湖 執筆 甲斐鐵太郎

├

├北アルプス 廃道寸前の伊東新道を湯俣温泉に下った1979年夏 執筆 甲斐鐵太郎

├

├湯俣温泉「晴嵐荘」の都はるみとオーディオ 執筆 甲斐鐵太郎

├

├6月24日、松本市波田のスイカを買う 温室栽培の大玉スイカです

├

├信州をぶらぶらする 青い麦畑に風の姿がみえた (麦畑は風が吹くとその姿を麦の穂が写し取った)

├

├松本駅前の昭和横丁でホルモンを食べる 松本山雅FCファンがやかましい店だ

├

├槍ヶ岳 霧ヶ峰からの遠望(高原の秋の始まりのころ)

├

├北アルプス連峰の鹿島槍ヶ岳について 文章 夏森龍之介

├

├霧ヶ峰高原と日本アルプスの遠望 甲斐鐵太郞

├

├東京から松本行きのバスの執着地はホテルと酒場であった 甲斐鐵太郎

├

├上高地に似ている高原川の上流部 甲斐鐵太郎

├

├6月26日、カッコーが八島湿原で啼けば夏です 旅行家 甲斐鐵太郎

├

├信州の秋をめぐる 諏訪から佐久にでる 千曲川沿いを走る

├

├奥飛騨の新芽の背景は北アルプス穂高連峰の山肌であった

├

├山みちで老いたキツネにであう 旅行家 甲斐鐵太郎

├

├諏訪生まれの小口太郎と琵琶湖周航の歌 甲斐鐵太郎

├

├

├いつかの夏 夢の径 甲斐鐵太郎

├

├クマも鳥も虫も神である国の寒山の森の暮らし 甲斐鐵太郞 (ナチュラリストのエマソンとソローと、日本の自然のなかの田渕義雄さん)

├

├旅のエッセー集 その1 旅行家 甲斐鐵太郎

├

├旅のエッセー集 その2 旅行家 甲斐鐵太郎

├

[資料]

春の高山祭2024 からくり奉納(15日・午後2時〜) (youtube.com)

1,009 回視聴 22 時間前にライブ配信。春の高山祭の屋台組「三番叟」「龍神台」「石橋台」の3台によるからくり奉納を生配信します。伝統を受け継ぐ綱方たちが人形に息を吹き込み見事な早変わりや華麗な演舞を披露します。

春の高山祭り 甲斐鐵太郎

甲府盆地 釈迦堂の桜と桃とレンギョウの百花繚乱 甲斐鐵太郎

八ヶ岳の森と春を恋う叫び 甲斐鐵太郎

槍ヶ岳 安曇野の空に浮かぶ 甲斐鐵太郎

キツネ - Wikipedia

車山高原レア・メモリーが語る諏訪地方の狐の生態 (rarememory.com)

冬の高原でキツネに出会う 甲斐鐵太郎

旅行家甲斐鐵太郎の自然博物誌 (keiryou-keisoku.co.jp)

人は空の抜けた霧ヶ峰高原で少し気持ちよくなるが同時に虚ろさを感じる 執筆 甲斐鉄太郎

冬の霧ヶ峰高原で群れる日本鹿(ニホンジカ) - livedoor Blog(ブログ)

新美南吉と新美南吉記念館 執筆 旅行家 甲斐鐵太郞

晩秋の霧ヶ峰高原 霧に包まれたカラ松の高原道路を走る 執筆 甲斐鐵太郎

人は空の抜けた霧ヶ峰高原で少し気持ちよくなるが同時に虚ろさを感じる

軽四駆比較 スズキ・エブリイとスズキ・キャリイ 甲斐鐵太郎

2024-04-10-mountain-hut-at-altitude-of-1600m-and-computer-