「計量計測データバンク」サイトマップ measure and measurement data bank of saite map

計量計測データバンク ニュースの窓-255-

|

計量計測データバンク ニュースの窓-255-

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-255-安岡章太郎と福島新吾は学徒動員で招集されて肺結核疾患により早々に招集解除された

├

├計量計測データバンク ニュースの窓 目次

├

「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年3月20日号「日本計量新報週報デジタル版」

├安岡章太郎 - Wikipedia

安岡 章太郎(やすおか しょうたろう、1920年(大正9年)4月18日[1] - 2013年(平成25年)1月26日)。

├

├安岡章太郎

安岡章太郎 (やすおか しょうたろう). 1954年頃. 誕生, (1920-05-30) 1920年5月 ... 最終学歴, 慶應義塾大学英文科.

活動期間, 1951年 - 2013年. ジャンル, 小説・随筆.

├

├福島新吾 - Wikipedia

福島 新吾(ふくしま しんご、1921年〈大正10年〉5月2日 - 2013年〈平成25年〉5月1日)は、日本の政治学者。

├

├平凡すぎる男が考える組織の泳ぎ方とは 安岡章太郎「遁走」を読む | 毎日新聞

「遁走」は、芥川賞作家の安岡章太郎による長編小説で、著者の軍隊体験と周辺の人物像を描いています。戦争文学の中でも特異な位置を占める作品です。

【「遁走」の内容】軍隊の愚劣な日常の中で堕ちていく主人公の意識 弱者のしたたかな抵抗 著者の軍隊体験と周辺の人物群像

毎日新聞 2024/12/7 08:00(最終更新 12/7 08:00)

「授業では野間宏、武田泰淳らの作品を取り上げています」と話す高橋啓太さん=京都市中京区の花園大で2024年9月18日、三角真理撮影。

在学中に召集され、旧満州(現中国北東部)に送られた経験を持つ作家、安岡章太郎(1920~2013年)の作品から戦争を考えたい。戦争文学を研究する花園大文学部准教授、高橋啓太さん(47)がまず薦めたのは「遁走(とんそう)」。【三角真理】

主人公である2等兵、安木加介の旧満州での軍隊生活を描いた作品。

うだつのあがらない加介はヘマをしたり、鈍くさいことをしたりと、どこかこっけいな姿で描かれる。「しかし彼は彼なりに生きていこうとする。そこに気付くと、これは単にユーモラスな軍隊小説ではないと分かる」と高橋さん。高橋さんが注目するのは小説の序盤、加介が軍隊の中でどう立ち回ればよいかを考える場面――。加介は上官から「お前たちに服従心がないと思ったとき、おれは死ぬほど殴る」と脅され、「どうすれば服従したことになるのか?」と考える。出した答えは「他人が罰せられるのをよく観察して、どの点まで服従すべきかを推察すること」。さらに「軍隊でのやる気の見せ方」も考える。その答えは「他人より早く利口に、自分の有利な立場を築こうとすること」。読んでいて、そういうことなの?とひっかかる。軍隊なのになんら特別な答えではないからだ。

高橋さんが読み手の思いを分析してくれた。「加介の姿の延長線上に、今の社会に生きる自分を見るのだろう」。会社、教育現場、地域などにいても、その集団に100%の忠誠心や愛があるわけではない。うまくやろうと現実的な関わり方をすることはままある。それを思い出させるのだ。組織とはそんな個人の集まりであり「きれいごとで動いているものではない」と高橋さんが核心を突く。軍隊も同じというわけ。「愛国心に満ちた組織ではなく、兵士一人一人に利己的な競争をさせて維持している」(高橋さん)

この作品は「軍隊はこんなにひどい」と暴露する戦争小説ではないものの「別の角度から戦争を批判している」と高橋さんは評する。冷めた目で軍隊を見ていたはずの加介だが、心はいつのまにか軍隊に縛られていく。例えば遺書を準備させられたときのこと。

├

├安岡章太郎「鶏と豪蔵」|パッパルデッレ

├

├戦時下 ・戦後30年 の日本精神史 ・安岡章太郎はこう語った

file:///C:/Users/user/Downloads/kosh_032__97__95_118__97_120.pdf

A30YearsofJapan'sSpiritualHistoryofWarandPostwar

YasuokaShotarohasRecitedinthisWay

AhmedMohamedFathyMOSTAFA (カイロ大学)

├

├遁走:安岡章太郎と軍隊生活 - 続 壺 齋 閑 話

https://blog2.hix05.com/2013/10/post-747.html

遁走:安岡章太郎と軍隊生活

続壺齋閑話 (2013年10月24日 18:11)

戦争文学の中でも兵営での日常の軍隊生活に焦点をあてたものとしては、野間宏の「真空地帯」と安岡章太郎の「遁走」が二大傑作ということになっているようだ。しかしこの二つの作品は、同じようなテーマを描いておりながら、その描き方は大分異なっている。野間の方がいわゆる告発調で、軍隊生活の不条理さを客観的な視点から浮かび上がらせようとしているのに対して、安岡の方は、軍隊での生活を、そこに生きている当事者の視点から、淡々と描いている。野間が外部から覗きこんでいるのに対して、安岡は内部から打ち明けている、そんなふうに受け取れる。

「真空地帯」の主人公木谷一等兵には野間自身の面影が投影されているようだが、「遁走」の主人公安木加介二等兵も安岡自身をモデルにしている。安岡は、昭和19年3月に召集されるや直ちに満州北部の孫呉に連れていかれるが、8月に胸部疾患で離脱、配属されていた部隊は南方に転戦してほぼ全滅した。一人残った安岡は入院先を何か所か移転した後、翌年の3月に内地送還され、7月に現役免除となった。安岡はこうした自分自身の体験をもとにして、この小説を書いたわけである。自分の体験をもとにしている点で、他の多くの作品と同じような系統に属すると言える。

小説は、大きく分けて前後二段からなる。前段は、内務班と呼ばれる軍隊の日常生活の場が舞台となっており、後段は病院が舞台となっている。それぞれ舞台は異なるが、そこで生きている日本兵の生きざまには基本的な違いはない。つまり個々の人間としてではなく、戦争遂行単位として、単なる数になってしまった人間たちである。

内務班というのは、軍曹以下の下級の兵士たちの生活単位であり、数十名で構成されていたようである。軍隊の階級秩序がそのまま持ち込まれ、下級兵士は上級兵士に無条件に服従する一方、上級兵士は下級兵士に対してかなり恣意的な制裁を加えることが出来た。そうした制裁こそが、内務班での生活の最大の特徴であるかのように、内務班をモチーフにした文学作品や映画などでは、くりかえしビンタやリンチが描かれている。この作品においても、それは例外ではない。

安木加介も入営早々しょっちゅう殴られるようになる。同じ初年兵の中でも安木は殴られやすくできているのかもしれない。殴られるのをよけるのは無論、その意味について考えることもご法度だ。殴る殴られるという関係は、軍隊の中では無条件に正当なことなのだ。それに理由など必要ない。

「殴られるための正当な理由、そんなものはどこにもあるはずはない。けれども殴られた直後には、どうしたってその理由を考えずにはいられない。考えるという習慣がすこしでも残っている間は犬だって考える。ところが軍隊では"考える"などということで余計な精力を浪費させないために、殴って殴り抜く」というわけなのである。

従って軍隊の中では、個人の自由などというものはどこにも存在しない。ただ一つだけ生きがいといえるものは、食うことと排泄することだ。食うことは、たとえ下級兵士であっても許される。糞を垂れるのも大目に見てもらえる。軍隊の中では、体の外面と精神の内面が接収されて自由にならぬいっぽう、体の中の出来事までは干渉されない。だから、食って糞を垂れる、そこに人間としての最後の生きがいを感じとる。それさえもできないようでは、兵隊としては生きてはいけない、というわけだ。

そんな加介の身の上に重大事件が起こる。銃口蓋が無くなってしまったのだ。支給された物資は大事にしなければならない、なくすなどはもっての他だ。ましてや武器の一部をなくすなどは風上にも置けない、「ここでは誰でも員数を見失うまいと、絶えず必死で気を配っている。小銃、帯剣、弾薬、等々の兵器を始め、軍衣、軍袴、襦袢、袴下、ボタン穴の一つ一つまで、兵隊の身体を取り巻いているものはすべて、一定の数に限って配給されたものであり、その数量はどんなことがあっても保持されなくてはならない。それは軍人の守るべき鉄則であり、最高無比の教義である」というわけで、加介はさんざん締め上げられる。

そうするうちに、あちこちから兵器の部品の紛失事件が明らかになり、個人への配給品の他に機関銃や擲弾筒といった共通兵器までが紛失するようになった。これは一大事である。班長の責任はもとより中隊全体の責任も問われる。というわけで、中隊員全員を夜間戸外に出したうえで、兵営内を徹底的に捜査したり、班長に至っては、便所の糞ダメの中まで捜索する始末だ。結局一人の兵士の仕業だと分かったが、その兵士は逃亡してしまった。逃亡といっても、北満の荒野をどこまで逃れても、身を隠す場所などあるはずもない。

逃亡兵の追及から兵士たちが戻って来ると、南方への転属が知らされる。それは戦死する可能性が迫ってきたことを意味したようで、兵隊たちには家族への遺書を書くよう命令が出される。加介は何とか次のように書いた。

御両親様

加介はいよいよ名誉の戦死をとげることとなりました、どうかおよろこびください

天皇陛下 皇后陛下 万歳 安木加介

こう書いた紙を封筒に入れて班長のもとに差し出した加介は、いたく後悔するのだったが、後悔しても始まらない。こう書くよりほかにやりようはないのだ。

だが、部隊が転出するその時になって、加介は激しい下痢に襲われ、便所の中に飛び込む。そしてそこで長い時間踏ん張っているうちに意識を失った。

実は加介は肺病にかかって高い熱を出したのだった。通常なら、加介の行動は罪に当たるはずだったが、病気を理由に罪を許され、病院で治療を受けるようになる。

こうして、後半では病院での生活が描かれる。加介は、内務班での息苦しい生活から解放されたことを喜んだが、それはぬか喜びに過ぎなかった。病室での生活も、内務班ほどではないが、軍隊生活の一部だったのであり、基本的には内務班と同じような人間関係に取り囲まれていたのである。

加介はいくつかの病院を転々とするが、その中に看護婦のいない病院があった。そういうところでは衛生兵が看護婦のやるべき仕事をするのだった。「看護婦のいないこの病院では衛生兵が絶対の権力を持っていた。しかも、それは看護婦の持っていた権力よりも一層強力なのであった。不思議なことに、他の病院では女性がやっていることを男性である衛生兵がやっていると、元来女性だけがもっているはずの権力も彼らは兼ね備えてしまうのである。衛生兵たちの猜疑心が強く嫉妬深い点が女性的だとしたら、押し付けられるだけの責任をみんな患者に押し付けてしまうことで一層女性的な特質をあらわしていた」

こんなわけで、病院においても非人間的な生活が延々と続く。そうした生活にしかし、加介は段々と馴れていって、不満も疑問も感じなくなるようになる。なぜだろう、と加介は自問する。その「本当の原因は、もっと別のところにありそうだ。いま彼の心をひたしているのは、いいしれぬ退屈さだった。内地へついたからといって、そこに待っているのはやっぱり、室長であり、当番であり、衛生兵であることにかわりなかろう。そのかわりに、北満に送り返されようと、ここへ残されようと、そこに自分なりの生き方をして、生きられるだけは生きていけるだろう。仮に娑婆に戻されたところで、そこに待っているのは」

こう加介はつぶやくのだが、それはとりもなおさず、軍隊の期待する人間像に、彼が一歩近づいたということなのだろう。

├

├「学徒出陣」落第記 / 福島 新吾【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784756401793

「学徒出陣」落第記 内容説明 第2次大戦下、学園から兵営に投げこまれた青年たちが、いかに生きたか。また、陸軍病院の環境にどう自己を対応させていったか。その日記と解説は、ユーモアをさえまじえ、ユニークである。目次 きまじめ学徒の兵隊記(兵営の夜閉ざす;学徒出陣;迫られた覚悟;その日;一心に訓練;幻滅の芽生え;陰惨な私的制裁;あきれた形式主義;検査、検査のしごき;脱出願望 ほか)よわむし学徒白衣の記(入院;陸軍病院;まず休養;知的生活がよみがえる;患者にも検査の負担;無為の集燥;心の支え;落ち幹の居直り;病気を悪化させる巡視 ほか)

├

├

├トヨタ ランドクルーザー“70” | トヨタ自動車WEBサイト

トヨタランドクルーザー70の新車価格はいくらですか?

AI による概要

トヨタのランドクルーザー70の2023年11月発売モデルの車両本体価格は、480万円です。これは、AXグレードの価格です。

【ランドクルーザー70の主な仕様】

定員:5名

駆動方式:パートタイム4WD

エンジンタイプ:ディーゼル

型式:3DA-GDJ76W

ドア数:5

排気量:2754cc

シフト:6AT

燃費:10.1km/l

車両重量:2300kg

全長×全幅×全高:4890×1870×1920mm

├

├日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2024年11月07日号「日本計量新報週報デジタル版」

├気持よく働き一日を満足する日本でありたい

├

├目次 官僚制度と計量の世界 執筆 夏森龍之介

├トヨタ ランドクルーザー“70” | トヨタ自動車WEBサイト

├

├青森市人事異動内示(県外関係)(2025年3月1日掲載)|青森放送NEWS NNN

令和7年4月1日付け

▽東京都

(市民部生活安心課副参事兼計量検査所長兼青森市民消費生活センター所長)石井正子

▽青森市

(経済部経済政策課東京ビジネスセンター所長)堀真

最終更新日:2025年3月4日 11:54

├

├2022年地域計量機関人事異動 計量計測データバンク

├

├人事異動

├

├人事異動(令和6年4月1日付)東京都総務局人事部人事課 内線24-520 直通5388-2373

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/soumu/7010_20240401ido

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-8-計量行政関係職員の人事異動(2023年04月04日調査)

├

├千葉県人事異動発令(主査級以上)令和6年4月1日付け

https://www.pref.chiba.lg.jp/cj-jinji/press/2023/documents/jinjiidou060401.pdf

├

├計量法と計量行にかかる政政府関係機関の人事異動(計量計測データバンク編集部)

├(154) 【国家総合職】誰も教えてくれない官庁訪問の凄まじいリアル - YouTube

├

├私と上高地-その4-槍ヶ岳・穂高岳登山と上高地 執筆 甲斐鐵太郎

├

├日本に飛んでくる黄砂は万里の長城の煉瓦を焼く森林伐採によって生まれた。

├

├過積載自動監視システム

├

├国際単位系(SI)のお話し(計量計測データバンク 編集部)

├

├新型コロナウイルス感染症の基礎知識と最新の状況(2021年5月25日現在)

├

├「地域密着型のはかり企業特集」のご案内

├

├Daniel Castro - I'll Play The Blues For You

├

├私の履歴書 蓑輪善藏 目次 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた男の記録

私の履歴書 蓑輪善藏-その1-佐原で造り酒屋の分家の長男として生まれる

私の履歴書 蓑輪善藏-その2-天野清技師との機縁で中央度量衡検定所に入所

私の履歴書 蓑輪善藏-その3-中央度量衡検定所は夜学通いを奨励

私の履歴書 蓑輪善藏-その4-戦時色が強まる中の中央度量衡検定所

私の履歴書 蓑輪善藏-その5-戦後復興と中央度量衡検定所の再建

私の履歴書 蓑輪善藏-その6-戦後自由思想と中央度量衡検定所の息吹

私の履歴書 蓑輪善藏-その7-度量衡法改正から環境計測の取り込みまで

私の履歴書 蓑輪善藏-その8-計量研究所第4部長時代のこと

私の履歴書 蓑輪善藏-その9-通産省計量教習所所長時代

私の履歴書 蓑輪善藏-その10-日本計量士会での仕事

【東京物理学校に関連する資料】

田中館愛橘とその時代-その13-(田中館愛橘と高野瀬宗則と関菊治)

明治24年から二年間だけあった物理学校度量衡科の卒業生68名のなかに関菊治がいた├

├

├私の履歴書 簔輪善蔵(計量計測データバンクweb版)

├野鳥歳時記 夏

├

├私の履歴書 齊藤勝夫 もくじ

├

├私の履歴書/高徳芳忠

├

├

| 私の履歴書 |

| |

| |

|

|

├

├「日本計量新報」特集記事

├

├

├2025年03月11日の朝に確認したアクセスの内容です。甲斐鐵太郎。

├

├経済産業省イノベーション・環境局(2024年7月5日付経済産業省 幹部名簿)

├

├計量法と計量行政の窓-その2-経済産業省産業技術環境局と経済産業省幹部名簿(2024年04月01日現在)

├

├経済産業省産業技術環境局計量行政室 仁科孝幸氏の着任の挨拶 (2023年04月14日データ取得 計量計測データバンク編集部)

├

├経済産業省2021年職員採用実績と出身大学

├

├タクシーの料金改正は計量検定所のメーター検定と連結する

├

├質量とは 明治34年の国際度量衡総会で質量を定義(計るを解かる 物語-その1-)

├

├計量法を知る 解らないながらも計量法をちょっとだけ知ろう

├

├山麓生活:定年後に楽しく仕事ができている計量士は仕合わせだ

├

├コロナ災害下、週二日タクシーで深夜帰宅する霞ヶ関35歳女性官吏

├

├学年生徒数150名の東京都立南多摩中等教育学校2024年東京大学合格者数11名

├

├(2025.3.11)緊急対談③[古川勝久×李相哲]金正恩はベンツをどうやって手に入れたか、韓国の情報部門に協力者

銀行口座や個人のパソコンのネットワークを乗っ取る手口がある。ネットワークに入り込んでは情報を操作して何もなかったように設定を元に戻しておく。これへの対策のためにパソコンを4台替えて対策した。

├

├学生街の喫茶店 サイフォン・コーヒーと神田ミズノ裏の喫茶店ダボスのこと 甲斐鐵太郎

Davos ダボス

ダボスについて-甲斐鐵太郎-(2025年03月11日記)

ダボス Davos

神田神保町・小川町にある昭和41年開店の喫茶店 Davos ダボス。

営業時間は平日10時30分~21時迄。土曜営業の場合13時過ぎ~17時過ぎ位迄。

東京の神田の古書店街にダボスという小さな喫茶店はサイフォンでコーヒーを淹れます。神田錦町の事務所を抜け出してコーヒー休憩をします。一人店主でテーブル席とカウンターがあります。東京ミズノの裏にあるコーヒー店ですのでミズノの社員が頻繁に出入りします。

水は千代田区の水道ですから美味くはないのですがサイフォンで淹れるコーヒーは上等です。それで250円。ですから近くを通ると立ち寄ってスポーツ新聞を読みます。

店主の隣に住んでいる日産でフェアレディ―を開発した有名人がいる話を何度もされました。夢に満ちたことだと思って聞いておりましたが名前を聞いていましたが忘れました。

コーヒー店は木造の二階建てですが二回がどのようになっているのか知りません。壁に埋め込まれたクーラーは30年も使っているということでガラガラと音を立てていました。調子が悪くなったのですが修理したらなおったのでそのまま使っておりました。

プロ野球の話をよくしていた落合博満が監督にならない理由を幾つか並べておりました。こちらは聴くだけだったのですが、その後に落合は見事に監督業を勤めました。

小さなコーヒー店は午後9までですが、午後5時になるとアルコールが提供されます。すると博報堂の社員と紙の卸業店に勤める人がやって来るのです。店主はカウンターの下から一升壜を取り出して三人で飲み始めます。話題は馬券予想です。話をまとめて店主が手配するのでしょう。ときどき司法浪人が来ていました。法科大学院に期待を寄せていることを店主が話しておりました。閉店前から残っていた私はジントニックを三倍ほど飲みます。事務所が東京都千代田区神田錦町にあり、千代田区の飯田橋で寝泊まりしておりました。

2016年02月には50周年を迎えたダボスです。私もこのころには飯田橋の住まいを離れて郊外での在宅労働が主になり、事務所には車で出かけるようになったので足が遠のくことになりました。飯田橋には霞が関で夜業がつづく私の子どもが住んでおります。通勤の便利さや此の辺育ったために居心地が良いのでしょう。

アルコールの火でフラスコを温めてサイフォンで淹れるダボスのコーヒーが忘れられません。店主、夜の酒飲み、ミズノの勤め人、司法浪人などが思い出される寛ぎの場のダボスでした。

アルコールの火で熱して淹れるサイフォン・コーヒーの味は風味深い

写真はあるコースランプ式ではないが原理は同じ。美味しいサイフォン式。

フラスコの水をアルコールランプで沸騰させて、コーヒー粉をいれたロート型の器に噴射させる。フラスコの気圧が下がるとロートの湯が落ちることでコーヒーを淹れることができる。ランプの火の止め方でコーヒーの濃さを調整する。に大きな期待ができない豆、あるいはどうしても美味しく淹れたい上質の豆、ともにサイフォン式は応える。

フラスコに残ったコーヒー液は朝になって簡単にランプで温めることができる。これは私の裏技。ものぐさ者のモーニングコーヒーとして嗜(たしな)まれる。

サイフォン式を理科原理で表現したのがバキューム コーヒー メーカー。英語ではVacuum coffee makerと書き、真空の力を利用したコーヒー淹れ。

吹き出した湯が上部の器のロートでコーヒー豆と混ざって泥状になる。このときに粉末は熱湯とのあいだである種の飽和状態を形成する。柔らかく、すっきりとした味になりやすいのはこれによる。

ネル式の濾し器を用いる。抽出のたびに歯ブラシ状のもので粉を削ぎ落して繰り返し使う。フラスコ(サイフォン)は1~5杯分のサイズがある。私は5杯分ほどを淹れるときには別のセットである電気加熱器のサイフォン式を使う。

アルコール加熱式のものは2~3杯を抽出できる。電気式は7杯ほど。

フラスコの水が沸騰して上部に取り付けたロート状の器に立ち上ってコーヒー豆とぶつぶつと喧嘩して、コーヒー液として戻ってくる。さあぁ召し上がれ。

東京の神田小川町のミズノ裏のダボスのコーヒーはアルコールランプで温めてそのようにして淹れられていた。

├

├東大・京大合格発表の10日午後 合格者数高校別ランキングをリアルタイムで速報 - 産経ニュース

├

├東大25年度一般選抜、2997人合格 最低点は文Ⅰと文Ⅲで約14点差 - 東大新聞オンライン

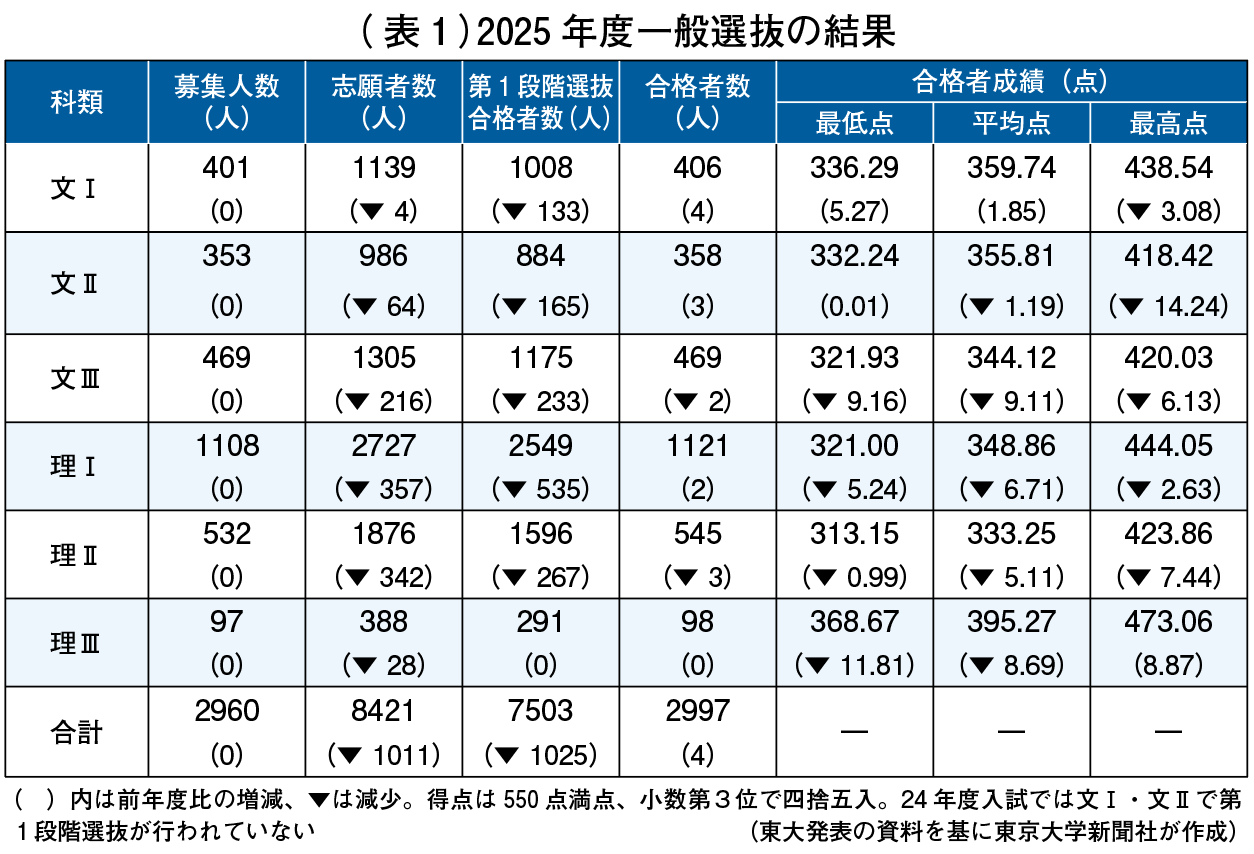

2025年度東大入学者選抜(一般選抜・外国学校卒業学生特別選考)の合格発表が3月10日正午ごろ、東大のウェブサイトで行われた。合格者人数は一般選抜で2997人、外国学校卒業学生特別選考で36人。学校推薦型選抜と合わせた入学者の女性比率は21.3%で、前年の割合を0.7ポイント上回った。各科類の最低点・平均点・最高点は(表1)の通りで、平均点は文科は文Ⅰ以外で減少、理科は軒並み減少した。

文科全体の最低点は321.93点(文Ⅲ、550点満点)で、前年(文Ⅰ)より9.09点(小数点第3位で四捨五入)減少した。文科各類の最低点は文Ⅰ、文Ⅱ、文Ⅲの順に高く、文Ⅲが2年ぶりに最も低くなった。最低点の差は文Ⅰと文Ⅲで14.36点と、昨年の1.21点(文Ⅱと文Ⅰ)よりも大きく増加した。

理科全体の最低点は理Ⅱの313.15点で、前年(理Ⅱ)より0.99点低下。科類別では例年通り理Ⅲ、理Ⅰ、理Ⅱの順に高くなった。全科類での最高点は473.06点(理Ⅲ)だった。

東大は3月10日に記者会見を開いた。太田邦史副学長は、第1段階選抜の予告倍率切り下げについて「一層丁寧に答案と向き合うことができた」と評価。当日の試験の進行も円滑にできたとし、目的にかなう結果となったと話した。

一般選抜の合格者数の女性割合は20.0%、関東以外の出身者の割合は37.8%で、それぞれ前年より0.6ポイント増加、2.9ポイント減少した。女性比率は1年おきに2割に達しているものの、横ばいの状態が続く。藤垣裕子理事・副学長は一気一憂せず、引き続き女子学生の増加に取り組みたいとした。太田副学長は、女性志願者の割合が今年は23.3%で過去最高となるなど近年増加傾向にあるとし、今後合格者数も増加することを期待する。

藤垣理事は今後の入試方式の多様化について、学校推薦型入試、総合型選抜、一般選抜も含めて入試企画室で検討中だとした。性別や出身地域以外の属性にも注目し入試全体の多様性を高めることを目指す。

合格者番号の一覧は3月10日正午ごろ、東大のウェブサイト上で発表され、個別の合否はウェブシステム上でも照会できる。本年度も本郷キャンパスでの番号掲示は行わない。

├

├公務員の職場についてお話します

├

├自動車の社会的費用とその負担

├

├原子力発電と福島第一原発事故がもたらしている被害の現実

原子力発電と福島第一原発事故がもたらしている被害の現実-その2-

原子力発電と福島第一原発事故がもたらしている被害の現実-その1-

放射線と健康被害 原発被害が及ぼす社会影響とどのように向き合うか

(計測はモノをみる目である 計測からみた原子力事故と地球環境)

東京電力が福島第二原子力発電所の廃炉を決定

日本の原子力発電所の現状-その1-

放射線の単位であるシーベルトとベクレルとグレイの関係

福島原子力発電所事故と放射性物質そして放射線測定

地震と津波と活断層などを知る-その1-地球物理学者島村英紀氏(元北大教授)の知見

原発事故は終わっていない〜小出裕章さんインタビュー

https://www.youtube.com/watch?v=o_yz5R41UAE

20240827 被曝79周年原水禁松本学習会〜質疑応答〜小出裕章さん講演

├

├何時でも何処でも直ぐ書けるニュース報道の文章

├

├(147) しこうちゃんねる【弁護士】 - YouTube

├

├【語られぬ闇】司法試験の危険性を自らの体験を踏まえ、語ります。 No.17

├

├係長事務 国家公務員経験者採用試験その2

├

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2024年10月24日号「日本計量新報週報デジタル版」

├

├上高地 秋の紅葉と梓川の流れ 甲斐鐵太郎

├

├日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2024年10月31日号「日本計量新報週報デジタル版」

├

├ケアする人のケアセミナーin鎌倉 記念講演「他者への配慮に希望を見出す」

├

├学校法人金子学園 武蔵野幼稚園・柚木武蔵野幼稚園 記念講演会 養老孟司氏「現代の子ども達が生きるための根っこを育てる」

├

├

├【新築はもう売れない?】人口減少のスピードは思っているより速い/政府の推計はあてにならない/日本人が出稼ぎに行く時代/高齢化・人手不足で不動産業界が大混乱?【河合雅司×牧野知弘①】

├

├【不動産会社が淘汰される】地方のタワマンは出口がない/●●ができない企業は衰退する/「縦に伸ばす」戦略は維持できない/存続できる街づくりとは?【河合雅司×牧野知弘③】

├

├【激変する不動産市況】増え続ける85歳以上人口/東京郊外がフリーマーケットに?/混同される実需と投資のマーケット/超長期ローンで「老後破綻」も?/今後の不動産取得戦略【河合雅司×牧野知弘②】

├

├【不動産市場が抱える爆弾】225兆円のローンが米国商業用不動産に迫る/日本が「対岸の火事」ではいられない理由/世界の金融とリンクする不動産市況/不動産価格の先行指標はある?

├

├【賃貸vs持ち家論争は無意味】都内でも家余りの時代!? 「大相続時代」に備える”住まい選び”の最適解とは?

├

├No.62 深田萌絵×牧野知弘「都内マンション億越えの犯人」

├

├【価値観のコペルニクス的転換】2030年までにマンション高騰は終了、「大相続時代の到来」で都内でも家余りの時代に…!?

├

├山に生きた文人・手塚宗求氏

2009.7 ころぼっくる・ひゅって にて

山に生きた文人、手塚宗求氏

『現代登山全集6・八ガ岳』(東京創元新社)に収められた「山ずまい」という文章に感銘を受け、私は霧ヶ峰の山小屋、ころぼっくる・ひゅっての主、手塚宗求氏の読者となった。もう二十年近くも前のことである。

この文章は小屋の愛好者によって発行されている『ころぼっくる』第一号に発表されたと出典に明らかにされているが、全集の編者のひとりに手塚氏と親交のあった山口耀久氏が名を連ねていることから、おそらく山口氏の選んだ文章であろう。その慧眼はさすがだが、当の手塚氏本人は氏の文章の中でも白眉だと私が思うこの一編を十指にあまる著書の中には収めておらず、誰もが読める状態にないのは残念である。

これを読んだ当時、私は人里離れた山中の茶店で働いていたから、手塚氏の山暮らしの話がことのほか琴線に触れたのだろう。もっとも、そこに書かれていたのは小屋の草創期の昭和三十年代初頭のことだから、同じ山暮らしといっても高度成長期を経たその四十年後の私の生活との隔たりはあらゆる点で画然としていた。

すでに暖衣飽食の時代にあった私は、貧困や不便のあった時代へのおよそ身勝手な憧憬と羨望を持って手塚氏の山暮らしの文章を読んだ。この身勝手とは、いったん手にした快適や便利を今さら棄てることなどできはしないのに、それらがないことから生じていた情緒ばかりを欲しがろうとすることをいう。これは国全体が豊かになった今、貧乏だった少し昔の生活を懐かしむ世間の風潮に似ている。つまり私は手塚氏の文章を昔話として読んだのであった。その点では私と、同時代的に手塚氏の文章に接した人とは感じ方が異なるだろう。

しかし同時代に山口氏が良しとして選んだ文章を後の時代に私もまた良しとするならばそこには普遍的なものが含まれているはずで、それは手塚氏の文章が持つ独特の叙情だったと私は考えている。

山小屋を建て、自然の中で自分が理想とする暮らしを築こうという憧れと、しかし一方でその自然や人為が無残に憧れを打ち砕いていく過酷な現実。山の文章に多い、行きずりの旅人の視点とは一線を画した手塚氏の叙情の独自性とは、甘美な恍惚と手痛い覚醒が同居していることにある。

叙情はともすれば甘く感傷的な表現に流れやすいが、書くにしろ読むにしろその甘さを感じる味覚は年齢や時代によって変わる。ただし青年の文学が甘美さにこそ妙味があるのは確かなのだ。だから若い時分に書いた文章を後に読み返してその甘さゆえに恥ずかしく感じることは多々あることで、手塚氏も自分の若い日の文章を推敲したい欲求にかられたことを書いている。その意味で冒頭にあげた「山ずまい」を自著に収めなかったのではないかと想像するのである。

だが私は手塚氏の文学の真骨頂は清新な希望と気負いに満ちた氏の青春の文章にこそあったと思う。文章は多かれ少なかれ追憶によって書かれるものだが、それらは日々の山小屋暮らしとほぼ同時進行で書かれた日記に近い文章であった。

年齢を重ねれば追憶はより遠くなる。ころぼっくる・ひゅってがぽつりとあるだけだった車山の肩に観光道路ビーナスラインが通じ、付近一帯が一大リゾート地へと変貌していってから書かれた手塚氏の文章は、そうなってしまう前の追憶にとりわけ傾いていった。かろうじて以前と変わらない自然の風物にからめて高原の過去を語ることが多くなった。

手塚氏の志したのは山中の要所にあって悪天や疲労に行き倒れそうになった登山者の救いになるような山小屋だった。ところが道路の整備によってその役目は薄くなり、山小屋というよりはドライブインや喫茶店のような要素が強まっていったことだろう。辺鄙な場所を好んで住もうという人は自然に関しては本質的に保守的だから、その急激な喪失と自らの小屋の変質への怒りにも似た葛藤は当然あったはずだが、その葛藤は怒りというよりは諦めに近い哀歌のような形で書かれることが多かった。無常観もまた手塚氏の特質である。

開発による観光客の増加は小屋の経済を一気に向上させただろう。車や電話や電気の利便は肉体的な労苦を一気に軽減しただろう。物事が表裏一体なのはこの世の常である。開発による恩恵を受けながら能天気にそれを批判することは手塚氏にはできなかったのに違いない。そこに住まない詩人になら「霧ヶ峰挽歌」と題して文章を書くことは簡単だったかもしれないが、その地に根ざす手塚氏にはついに屈折した形でしかそれを書けなかった。

ころぼっくる・ひゅって創設五十周年記念出版の『わが高原 霧ヶ峰』(山と溪谷社・2006)は一見霧ヶ峰讃歌ともとられようが、古き良き霧ヶ峰を語ることが挽歌でなくてなんだろう。

八ヶ岳南麓に住むようになってから私は霧ヶ峰へ行くことが多くなった。十年くらい前、あわよくば署名をもらおうと手塚氏の本を何冊も車に積んで行き、思いを果たすと同時に手塚氏と面識ができた。その後数回お会いしたが長く話をしたことはない。

手塚氏の訃報に接したのはこの十月半ばに手にした山岳誌の記事だったが、偶然その数日後に蓼科山に登る計画があった。

蓼科山の広い頂上の西の端に立つと中信高原が眼下に一望となった。真下に見える台地状の八子ヶ峰からいったん大門峠に下った稜線は、再び盛り上がりやがて四散して霧ヶ峰のおおどかな高原をつくる。その起伏の柔らかさは変わるまいが、手塚氏の文章に描かれた、建物とてほとんどなく、そのすべてが茫漠と草に覆われていた半世紀前の風景はとうにない。

気象観測ドームが目立つ車山山頂の右下にはころぼっくる・ひゅっての防風林がちらりと見える。その木を植えた人もいなくなってしまった。

├

├【板張りの軒天作業】杉材で一面を綺麗に仕上げた軒天作業の紹介|屋外|斜めの軒天|目に見えない仕事|大工|滋賀

├

├西谷文和 路上のラジオ 第207回 山本理顕さん(建築家)「建築家が斬る大阪失敗万博」

├

├【注文住宅】長野の奥地にある最強別荘をご紹介!性能と意匠性が完璧で社長大絶賛!

├

├寺島工務店 | 無垢材を活かした深呼吸したくなる家づくり。長野県長野市・上田市の工務店

├

├職人社長の家づくり工務店

〒438-0838 静岡県磐田市小立野350-3

電話:0120-501-899 FAX:050-3172-2113

├

├栗原嵩 - Wikipedia

├【神回確定】超名門!早稲田大学ラグビー部へ指導したらとんでもないことに!

├(665) 【神回確定】超名門!早稲田大学ラグビー部へ指導したらとんでもないことに! - YouTube

├計量計測データバンク ニュースの窓-70-幸せの形 山荘暮らしと海外旅行

├

├オーラルヒストリー 蓑輪善蔵氏インタビュー 「計量制度に係わっ て 69 年」

http://161.34.12.161/book-for-collecting-news-/new-holder-5-news-collection-/2024-02-17-news-materia-content-collection-/digidepo_10632249_po_ART0009947795.pdf

松本榮壽、黒須茂、高松宏之

○小泉袈裟勝さん

小泉袈裟勝さんのお話をお伺いしたいのですが。(黒須茂)

蓑輪善蔵

袈裟勝さんはね私より7つ年上でした。背が高い人ですが、干支は午ですよ。彼は1937(昭 和 12)年か 1938(昭和 13)年に中検に入って、それで渡辺襄さんの光の光波干渉の測定を手伝っていたんです。1942(昭和17)年に兵隊にとられてビルマに行ったのかな。出征するときのことも私は知っています。野砲でしたかね。馬の世話をしたりしながら。

それで帰ってきたときに 、計圧器係がいる3階から小泉さんが 2階の岡田さんの部屋に入ったのを見ました。小泉さんが帰ってきたというのは、上から見ればわかるわけ。役所の中は狭いから。

「小泉が帰ってきたけれど、手を出すな」と係員に言っていたのを覚えてい ます。小泉さんは、うるさ型で通っていたんですよ。それでけっこう切れるんだよね。彼は頭がいいんですよ。

長いこと所長をやっていた玉野光男さんにかわいがられて、メートル法の宣伝とか、計量課とのつき合いとか、計量法を基本的にどうするとかという話に携わったりしていました。だから法律も含めて計量全般に関してよく知っているんですよ。行政マンとしての適性もありました。

○進級が難しい物理学校

旧制中学を出て計量教習を出ているだけなんですよ。それで物理学校へ 1年間だけ行って、2年生になれなかったようです。物理学校って進級が非常に厳しくて簡単には2年になれないんです。

○計量教習

蓑輪善蔵

「計量教習」というものが中検にはあったんですよ。これは、本所、大阪支所、名古屋支所、福岡支所に申学卒で入ってきた人を対象に試験をやりまして 10人ばかり集めるわけです、それを東京へ呼びまして1年間みっちり仕込むんです。けれどそれが

1937(昭和12)年から始まっているんですよ。

なるほど。戦前ですね。(松本榮壽)

蓑輪善蔵

それを1年間やるんです。仕事をさせないんですよ。仕事をしないで朝の9時から夕方の4 時までみっちり講義をやるわけです。製図までやったんですから。数学、物理、電気、計量器学を含めまして、はかり、精密測定もやりました。

本当の学校ですね。それで、教育が終われば、彼らをもとの部署に返すんですか。(松本榮壽)

蓑輪善蔵

返します。それを義務づけるのではなく所長の権限でやるわけです。そういう金を所長は持っているんです。小泉袈裟勝さんなんかも出ているんですよ。その最初だっ

たと思うけれども、1937(昭和12)年ごろ、専門学校出以外の中学出の職員の内で 計量教習をやってから検定の責任者にし、任官させようということでした。

├

├シンボル操作(symbol manipulation)

社会学用語。それ自体は客観的であったり、また多義的に理解されているような物や言語や行動様式をシンボル (象徴) として使い、特定の意味内容をこめて多くの人々のそれへの同調ないし反動形成を促し、一定の方向に行動させること。シンボル操作の典型的な技術の一つが、人々の態度・行為・価値観をあらかじめ意図された方向へ誘導するための組織的コミュニケーション活動といわれる政治宣伝である。マス・メディアの驚異的な発達と宣伝技術の高度化により、現代社会ではシンボル操作の余地は拡大した。

├

旅のエッセー集 essay and journey(essay of journey) 旅行家 甲斐鐵太郎

essay and journey(essay of journey) by kai tetutaro

←ホームへ

夏森龍之介のエッセー

田渕義雄エッセーの紹介

TOPへ

├

├日本の国家公務員の機構を旧日本軍の将校機構(士官学校、兵学校、陸軍大学、海軍大学)と対比する

├

├計量計測データバンク ニュースの窓 目次

├

2024-09-04-news-255-materia-content-collection-of-metrology-databank-255-

「計量計測データバンク」サイトマップ

measure and measurement data bank of saite map