インフラ建設が経済成長に寄与した時代の経済学 夏森龍之介

写真は宮ケ瀬ダム。1971年から建設工事が始まった。1969年(昭和44年)に建設省(現・国土交通省)が「宮ヶ瀬ダム建設計画」を発表し、ダム建設のための予備調査が行われ開始され、2年後の1971年(昭和46年)より特定多目的ダム事業が始まる。堤高156.0mの重力式コンクリートダム、総貯水容量2億トンの首都圏最大のダム。計画発表から31年後の2000年(平成12年)12月に完成を迎え、12月2日に竣工式を実施。関東地方では奈良俣ダム(楢俣川、158.0m)に次ぐ高さで浦山ダム(浦山川、156.0m)と並び、総貯水容量は奥多摩湖(小河内ダム)や奥利根湖(矢木沢ダム)に次ぐ。

(見出し)

インフラ建設が経済成長に寄与した時代の経済学 夏森龍之介

(本文)

戦後日本の復興とその始まり

軍隊のなくなった平和希求国家日本は戦後の食糧難の克服と次の経済発展を予測させていた。アジアでは中国と北朝鮮が社会主義国となり米国が実質支配した日本はソビエト連邦の社会主義拡張の影響を抑えて自由主義陣営に組み込んだ。占領下で朝鮮戦争の後衛部隊のように武器弾薬と食糧ほかを供給する兵站基地となった。この時に米国による軍事支配が確定し日米軍同盟へと進む。国家財政の軍事予算がなくなったほどに大きく減り、経済復興に向けた経済社会基盤の整備の費用が用意された。

経済社会に不可欠な社会基盤である学校教育、食糧生産、水道、ガスや電力などのエネルギーの確保のための基盤整備事業が推進された。

昭和30年代から40年代前半には日本全国各地で停電が頻発した。水道水の不足による断水は普通にあることだった。日本経済はインフラ整備と連動するように大きく伸びた。

電力開発のダム、道路建設などの社会基盤整備の促進が日本の経済高度成長をもたらした

昭和40年(1965年)代から昭和50年(1975年)代前半の日本経済の高度経済成長と多目的ダムの建設計画が重なっていることを元国土交通省河川局長だった竹村公太郎が示す。竹村公太郎は1970年3月、東北大学大学院工学研究科修士課程(土木工学)を修了。同年4月、建設省に入省。1999年、建設省河川局長に就任。2001年1月、中央省庁再編に伴い国土交通省に異動し、同省河川局長に就任。2002年7月、国土交通省を退官。

高度成長期にはダムで多くの水を供給することは絶対の正義であった。竹村公太郎は河川畑を歩み、関東地方建設局川治ダム工事事務所、北陸地方建設局阿賀川工事事務所、土木研究所計画官兼主任研究員、中部地方建設局河川部、河川局河川計画課、ダム技術研究所主任研究員、関東地方建設局宮ヶ瀬ダム工事事務所長とダム建設の道を歩く。川治ダム、会津の大川ダム、宮ヶ瀬ダムの「三つをつくった」と誇る。

日本の経済成長がインフラ投資と連動していて、インフラ投資が抑えられて以降は経済成長が横ばいになっていることを強調する。竹村公太郎と同期入省で1999年(平成11年)7月、建設省道路局長。2001年(平成13年)1月国土交通省道路局長、2002年(平成14年)7月、国土交通省技監、2004年(平成16年)7月1日退官の大石久和は、日本の経済成長が止ったのはインフラ投資を止めたことが原因だと強く主張する。河川法の改正とその変遷がダム建設を促進して、このことがインフラ整備として機能して日本の経済成長がもたらされた。

大石久和は2004年(平成16年)早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授、2005年(平成17年)東京大学大学院情報学環特任教授、2008年(平成20年)京都大学大学院経営管理研究部 (MBA)客員教授、2016年(平成28年)6月一般社団法人全日本建設技術協会会長、2017年(平成29年)6月公益社団法人土木学会会長(1年間兼務)。社会基盤整備のための投資が経済成長を促し、それが実現していることを強調し、日本政府と日銀の財政均衡のプライマリーバランスを誤りだとする。いま手を入れなければ崩壊し結局は大きな費用を後に投じなければならない橋梁などには惜しみなくお金を投じなければならないとする。

竹村公太郎は100年後の日本のために今つくっておけば100年間無料で使えるといってよい水力発電所の再開発と整備を推進すべきだと説く。ダムを10メートル嵩上げすれば100メートルのダムに匹敵する水量を確保でき、また発電設備のないダムがあるのでこのダムを再整備すれが現在の二倍の水力発電量が確保できるとも。今のインフラは前世代、大きく言えば100年前の人々から贈られたものだから現代の人は100年後の人々に同じような贈り物をしなければならないと。

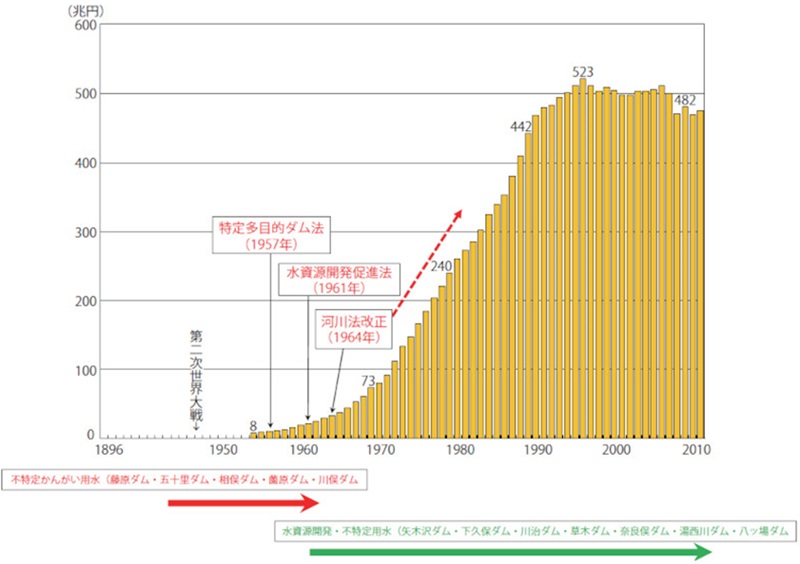

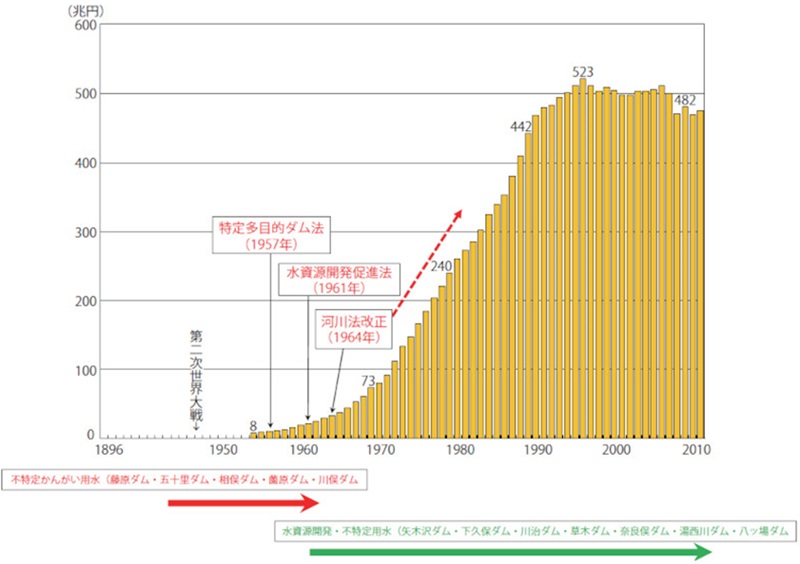

図は経済成長の軌跡と河川法の改正との関係を示す竹村公太郎によるもの。国の多目的ダムの建設計画が立てられ実施されたのは、昭和40年代から昭和50年代前半の高度経済成長期と重なった。インフラ整備事業投資が刺激となって大きな経済効果がもたらされたと理解される。

図は日本のGDP 成長と水資源関連法の整備と改正を示す竹村公太郎作成のもの

曲線上にある赤の点線の矢印が大多数の新規ダム計画を立てた時期を示している。この時期は図でも分かるように経済成長は止めどなく上昇している時期であった。急成長する時期の基本方針は、水需要の増大に応えて開発水量を多くすることである。

徳川家康の河川改修土木工事と農地面積の倍増

インフラ整備と経済発展を竹村公太郎は徳川家康の土木工事に見出す。

徳川家康の江戸地開発の土木工学的の成果を検証する。関東の領地のほとんどに簡単に行けるよう運河を整備した。関東平野の多くは湿地帯であり、この湿地帯に運河を通して通行の利便を確保した。東京湾に流れ込む利根川は頻繁に氾濫し下流に広がる水脈(水路)が湿地帯の原因になっていた。この利根川を関宿の高台を掘削して銚子に抜いた。関東平野の湿地帯は次第に乾燥して水田による稲作ができるようになった。国際灌漑排水委員会の国内委員会資料は1600年の日本の農地面積は140万haであったものが100年後の1700年には300万haに広がったことを示す。

関ヶ原の合戦のころには近畿一帯の山は薪のために伐採されていて禿山であった。関ヶ原の合戦時にこの地の山には立木はなく両陣営は互いに丸見えだったことを竹村公太郎が40万部販売の『日本史の謎は「地形」で解ける』関連三部作(PHP文庫)で指摘する。禿山で共通するのが現代の北朝鮮の恵山市。吉林省延吉市は北朝鮮との国境にあり朝鮮族が暮らす。川を渡れば北朝鮮の恵山市。中国側の山には木が生えているが北朝鮮側の山は木がない。薪にするために樹木が伐採されたためである。国境の町の住民には石炭や石油が届かない。日本の里山はナラの木などを薪にした。根元を残し蘇生させてまた薪を採った。日本の森林の再生力は凄い。水力発電で起こす電気は暖房にも使われる。竹村公太郎はダムで貯水して電力をつくろうと力説する。ダムを10メートル嵩上げし、発電設備のないダムにそれを追加すれば現在の二倍の発電量を確保できると述べる。2025年現在日本の水力発電の発電割合は8%。かつては12%あった。1995年ころのこと。50年すると日本の人口は3,000万人に減少する。たとえそれが7,000万人だったとしても倍に増やした水力発電で人の暮らしが支えられる。これを100年後の日本人への贈り物だと竹村公太郎は述べる。

天下を獲った徳川家康が京都を拠点とする幕藩政治を行わずに関東平野の入り口で中心である江戸の選んだのは上の事情により、また見据えた土木工事によって関東平野を大きな稲作の地に変えて富を生み出したのである。徳川家康の江戸の治世と土木工事は公共投資、インフラ整備であり、こうしたことによって300年近い徳川の世をつくりあげた。

現代の水道事業経営が悪化している原因

竹村公太郎は現代の水道事業経営が悪化している原因を次のように説く。上流で取水することが解決のカギである。

水道水は都市部に配水される。浄水場で処理された水は、対象地域の各戸や各ビルにスムーズに配水されなければならない。そのため浄水場は高台に設置され、自然流下で受益者に配水される。このため、河川の下流地点で取水された原水は、高台の浄水場へ電気を使ってポンプアップされることとなった。発展激しい都市部にとって水量を確保するためなら、ポンプで下流から浄水場へ水を送る電気エネルギーなど問題にならなかった。しかし、この下流から浄水場へ送水する電気代が水道企業体を苦しめることとなってきた。

日本の経済成熟と人口の頭打ち現象

昭和60年後半から平成にかけて社会の様子が変化し始めた。日本のGDP 成長と水資源関連法の整備と改正を示す竹村公太郎作成の図(上に示す)ば日本の経済成長曲線は明治以来、成長し続けていく状態を示している。

図は昭和60年(1985年)から平成に移るころに成長が頭打ちになっていることを示している。経済だけではなく人口も同じ傾向を示していた。 過去1千年間、日本の人口曲線は常に下に上昇していた。それが昭和60年代から人口曲線に変化があり日本人口は減少の予兆を示した。竹村公太郎はこの時期、水道関係者が将来の水需要増は昭和40年代、50年代に計画したものとは異なることに気が付き始めたという。しかし平成6(1994)年に全国で記録的大干ばつが襲い、水資源関係者は渇水対応に追われ、水需要の将来の伸びの停滞が意識下に押さえつけられ、将来の水道の課題を客観的に議論することなく時間が過ぎてしまった。

上水道事業は厚生労働省に帰属していて。それが2024年に国土交通省に移管となり、その当初は厚生労働省の職員が異動して業務に当たった。下水道事業は国土交通省の所管であった。2024年1月1日に発生した能登半島大地震の復興対策事業の過程で上水道と下水道事業が二つの省庁に分かれている不都合によるものであった。

経済停滞、人口減少そして電気代の高騰

平成の世なっても経済停滞は続いている。人口の伸びは次第に低下し平成20(2008)年人口は頂点として低減に向かった。昭和後半の2回の石油ショックの余波を受けて平成の電気代は高騰したままである。

経済停滞と人口減少傾向の状況下で、全国の市町村自治体の水道事業の経営悪化と人材不足が顕在化した。技術者がいない、水道企業会計が苦しい、水道料金の値上げはできない、更新事業ができない状態が全国市町村に広まった。これは令和になりますます顕在化した。

竹村公太郎が示す水道事業改善の事例が次のとおりである。相模川水系宮ケ瀬川ダムを建設した経験がここに示されている。

近代水道発祥の相模川水系の神奈川県、横浜市、川崎市等の関係者が声をまとめた「相模川からの水道の上流取水」の提案である。

主な提案と主張の内容は次のとおり。

①相模川の最下流部の利水基準地点から浄水場まで、ポンプアップ送水は莫大な金額となる。

②持続可能な水道事業のため、県民市民に低廉な水道供給のため水道水を上流から取水したい。

③この実現は水道サイドのみではできない。河川管理者の強い協力が必要である。

この内容は全国の水道事業に共通する内容となっている。

上流取水の自然流下

神奈川県、横浜市、川崎市等の関係者が声を合わせ「相模川からの水道の上流取水」を提案した背景には彼らが誇る歴史があった。

ヘンリー・スペンサー・パーマー氏の48kmに及ぶ相模川導水による近代横浜水道の誕生があった。相模川からの自然流下の水は21世紀の今でも重要な水源となっている。持続可能な水道事業は自然流下という事を日々体験している。

上流から取水して自然流下させたい。しかし、その実現は水道サイドのみではできない。河川管理者の協力が必要である、という事も熟知したうえでの主張であった。

竹村公太郎は「上流取水で自然流下にしたい」という要望に全面的に賛意を示す。解決の困難さはあるが克服できるとする。

上流取水のメリットは、

①自然流下で浄水場まで送水されるので電気エネルギーはゼロとなる。

②上流の水質は下流に比べ清浄なので水処理が容易となる。

なぜ、この優れた上流取水が難しいのか。河川管理者の協力が必要となるのか。上流で取水するため、主に3点の課題を解決する必要がある。

①上流取水するとその地点から下流の河川流量が減少する。

河川の減水区間は、河川環境上、特に内水面漁業に支障をきたす恐れがある。

②上流で取水するとダム開発水量が減少する。

③上流取水するための新たな取水堰と浄水場までの送水路が必要となる。

これらは解決できる。 しかし、河川管理者の強いバックアップと地域の土地改良区の方々の理解と協力が必要となる。

山と山の谷あいには水が流れる。それが川である。普段は何気なく見ている川とその水にはさまざまな事情があり、利用には想像を超えた難しさが潜んでいる。次は竹村公太郎による説明である。

上流取水による下流の減水区間の流量確保

日本の1級河川のほとんどと主要な2級河川の上流には水道のためのダムがある。それらダムは洪水調節機能も有しており、夏の洪水期に備えて水位を低下させて空き容量を準備している。

この洪水調節のための空き容量に水を貯める。その水容量が下流の減水区間の補給の財源となる。洪水が来襲する予測に応じて貯めた水を予備放流して洪水に備える。さらに、洪水を貯留して洪水調節をした後に、第二次の洪水が来ないと判断できれば、洪水後期の水量を貯めて減水区間の補給の財源とする。

減水区間の補給の財源は、地域住民全体のためであり、魚類の河川環境を保持するという公共性を有しているので不特定補給とすべきである。また、水道が上流取水することにより水利権が減少したとしても、夏期制限容量内での新しい貯留は渇水時の補給の財源となる。渇水調整時において不特定容量があれば、流域構成員として関係者調整が取られるため安全は確保されていく。必要ならば洪水対策と合わせた新しいダム建設も検討していく。上流取水による取水堰と送水路のインフラ整備の解決もある。

土地改良区との連携による上流取水

日本の1級河川のほとんどと主要2級河川には、江戸時代から農業共同体が存在し農業活動をしている。

農業共同体は江戸時代から堤防を築き、頭首工(とうしゅこう)と呼ばれる取水堰を建設し、流域の下流地域全体に送水する農業用水路という配水システムを構築してきた。

農業用水路システムは言うまでもなく自然流下である。古くから全国の津々浦々の各地で、面的な配水を行う農業用水路システムを持つ国など世界を見渡しても日本だけである。日本の農業用水路システムは見事という言葉以外にない。

取水堰は川が山から出たところに設置されている。送水網は旧河道を利用して自然流下で地域にくまなく配水されている。

図は石川県手取川下流の優れた事例の「七ヶ用水」である。

図 手取川の河川・七ヶ用水 明治36 年7 用水が合口 出展:のってい新聞

しかし、世界に誇る日本の農業共同体も、都市化の波と過疎化により運営は決して楽ではないと聞いている。都市の水道サイドと農業サイドが連携して、取水堰を改築し、浄水場へ通ずる農業用水路を水道の他目的で使用させてもらう。もちろん当該地域の農家も同じ水道で生活している流域共同体のメンバーである。

日本各地の流域において、自分たち自身の水道を自然流下という持続可能な姿で再構築していく時期になった。流域関係者による協議と連携のみが、各地域の水道問題を解決していくこととなる。

江戸時代から地域の農業を支えてきた農業用水路、江戸に住む人々の水を運んでいった玉川用水、近代水道の幕開けをした横浜水道、これらは全て自然流下によるインフラであった。

未来の日本列島の水道は全て、エネルギーゼロの自然流下で再編されていかなければならない。未来に向かって、各々の流域において、河川管理者、水道事業者、農業事業者、内水面事業者そして都市住民の連携が必要となっていく。

高度成長時期のダム計画と竹村公太郎の仕事

昭和45(1970)年、竹村公太郎は建設省に入省し、関東の川治ダム工事事務所に配属された。特定多目的ダム法のダム基本計画に基づいて建設される最初のダムの一つであった。仕事は川治ダムの本体設計とダム開発水量の算定。昼間はダム本体設計、夜はダム利水計算の繰り返した。ダム本体設計の原理原則は、安全な構造物にすること。利水計算の原理原則は、開発水量を可能な限り大きくすることである。

本体の安全性は純粋に土木技術上の課題だ。一方の開発水量を設定する利水計算は土木技術ではない。日本社会の要請を受けとめていく社会科学工学である。当時の社会要請は「一滴でも多く水を開発してくれ、水を多く配分してくれ」でということ。

日本社会は急速な経済発展の兆候を見せていた。経済発展のためには「電力」と「水」が不足していた。昭和30年代から昭和40年代前半、各都市で停電が発生していた。水不足による断水も頻繁に発生していた。

ダムの水量はダムの高さで一義的に決まる。利水計算で使用する河川流量も、過去50~100年間の流量観測データで一義的に決まる。開発水量を大きくするためにはダム開発基準点をダム地点ではなく、河川下流部にセットすることであると考えた。ダムに水をため多くの水を供給することが求められていた。竹村公太郎はこのように考えて仕事をしてきた。

手取川水系のダムと治水

写真は白山(標高2,702メートル)。白山に登ったときにしげしげと眺めていた。砂防工事をしないと崩れてしまうのが日本の河川だと思ったのである。岐阜県側の郡上八幡では信仰の山となっている。岐阜側からの登山ルートもあるが現代では手取川方面からの登山が多い。

後述の宮ケ瀬ダム下流域の「おゆきちゃん」で時どき味噌ラーメンを食べる男は手取川を遡行して白山(標高2,702メートル)に登ったときにしげしげと眺めていた。砂防工事をしないと崩れてしまうのが日本の河川だと思ったのである。

手取川水系の大きなダムは手取川ダムと大日川ダムの2つ。手取川ダムは、治水、利水(都市用水の供給)、発電を目的とした多目的ダムで、石川県内で最大級のロックフィルダム。大日川ダムは、洪水調節を主な目的とする治水ダム。二つのダムは、手取川の洪水調節に重要な役割を果たしている。手取川は「石の河原」が広がる扇状地を流れる河川の様相を示し、このことが石川県の名の由来となったとされる。

手取川ダムは昭和55年に完成。高さは153m、総貯水容量:2億3,100万m³。第一発電所(電源開発)、第二発電所、第三発電所(北陸電力)で発電に利用。平成10年9月の台風7号による大雨の際、上流からの洪水を全て貯留。治水効果:鶴来観測所で、過去5番目の水位を記録した際、手取川ダムの防災操作により、水位を約69cm低下させ、洪水被害の軽減に貢献した、と推定されている。

大日川ダムの目的は手取川ダムと連携しての洪水調節。基準地点(鶴来)で、1,000m³/sの洪水調節量となるように、各ダム地点での洪水調節。

上に示した手取川の河川・七ヶ用水 明治36 年7 用水が合口の図は原始の河川の様子を示す。普通の河川は扇状の平野部を形成し、そこを幾つもの流れとなって流下する。

宮ケ瀬ダムへの小旅行とダム建設の飯場近くの食堂兼酒場の「おゆきちゃん」

相模原市鳥屋の食堂「おゆきちやん」 神奈川県相模原市緑区鳥屋12にある。

宮ケ瀬ダム建設では飯場近くの飲み屋となった「おゆきちゃん」

食堂 おゆきちゃんのテーブル席とカウンター席

おゆきちゃんで人気の味噌ラーメンで分量が多い

ある男の週末の気晴らしは小旅行。その一つに住まいからほど近い場所への午後からのドライブ。宮ケ瀬ダムを経由しての湘南の海、江の島や鎌倉へのコースが海と山を含んでいた。宮ケ瀬ダムの下流地域の相模原市緑区鳥屋には「おゆきちやん」というしなびた佇まい食堂がある。昼飯を食べずに出かけたので軽く食事をというときに立ち寄る。ほかに客がいても一組のことが多く店主のお雪ちゃんと向き合うことになる。食べるのは具がたくさん盛られた味噌ラーメンであり格闘の様相となる。

「おゆきちやん」のお店の界隈は宮ケ瀬ダム建設時の飯場があった。夜には建設作業者の食事場となった。津久井の街から隔絶された山あいの飯場であるから建設作業者は奥に広間が二つあるこの食堂で集い飲んで心を解放した。「おゆきちやん」には今あるお店のほかにもう一つを営業していた。

1971年から建設工事が始まった宮ケ瀬ダム

宮ケ瀬ダム建設の経緯である。1969年(昭和44年)に建設省(現・国土交通省)が「宮ヶ瀬ダム建設計画」を発表し、ダム建設のための予備調査が行われ開始され、2年後の1971年(昭和46年)より特定多目的ダム事業が始まる。堤高156.0mの重力式コンクリートダム、総貯水容量2億トンの首都圏最大のダム。計画発表から31年後の2000年(平成12年)12月に完成を迎え、12月2日に竣工式を実施。関東地方では奈良俣ダム(楢俣川、158.0m)に次ぐ高さで浦山ダム(浦山川、156.0m)と並び、総貯水容量は奥多摩湖(小河内ダム)や奥利根湖(矢木沢ダム)に次ぐ。

ダム建設の土木作業員の動員と「地下鉄をつくったのは男」

以上のように1970年から2000年までの30年間を通じてのダム建設工事であった。この期間でも最盛期があり恐らくは開始直後は東北地方ほかから建設作業員が集められた。おゆきちやんに立ち寄る男は都内の亀戸に住んでいるころに岩手県宮古市の在の農家出身者が休日の酒屋の一升瓶に腰かけての簡易飲み場であの「地下鉄をつくったのは俺だ」と語るのを聞いている。東京に住むようになって世話してもらった同郷の嫁さんは心を病んだ人だったので時期に分かれたと身の上話をした。

農業従事者の割合1955年(昭和30年)には約46.9%

1947年の国勢調査では農林漁業就業人口は全就業人口の約50%を占めている。東京大学資料は表1940年(昭和15年)の農業従事者数が1356万人だったのに対し、終戦直後の1947年(昭和22年)には1849万人と約493万人増加している。全就業人口に占める農業従事者の割合は1950年(昭和25年)は全就業人口の約45.5%、1955年(昭和30年)は約46.9%に増えた。農地改革によって地主的土地所有が解体され多くの小作農が自作農になっても、零細農経営がそのまま残れた(立命館大学資料)。

終戦直後の日本は都市部への人口集中は未だなく、多くの人々が地方で農業や漁業などの第一次産業に従事していた。食糧を求めて都市部の住民が苦労した時代であり、同時に農業従事者の割合が高かった。まずは食糧という時代が1960年ころまでは続いた。

戦後の復興は食糧生産に始まり1960年代になって朝鮮特需という朝鮮戦争の兵站の役割を契機に工業生産が活発になる。

「地下鉄をつくったのは俺だ」と休日の昼の酒屋で語った男の中学卒業は1950年。1950年の高校進学率は約42.5%。1950年の岩手県の高校進学率はそれよりずっと低かった。宮古の在で食いつないでいた農家の青年は東京の都市開発に徴発されるように田舎を後にした。その後に戻っても喰いぶちはない。土木工事など現場労働を渡り歩いて休日には酒場ではなく酒屋の一升瓶の箱に座って夏にはビールを飲む。

農漁村部の若者をを拉致するように都会に連れてきたと述べる宇沢弘文

高度成長期の都市部の労働力確保の状況を社会的共通資本の概念をつよく打ち出した宇沢弘文は、農漁村部の中学校や高校出身者を拉致するように都会に連れてきたと述べる。「地下鉄をつくったのは俺だ」と語る酒場の男は就職列車に乘ったのか見送って後に上京したのか不明である。おゆきちやんに立ち寄る男は見送った側であり兄弟二人は大学に進んだ。兄はは東京の私立大学法学部、弟は地元の国立大学の工学部。いずれは地元で公務員をする心算(つもり)でいた。

旧制一高、東大の旧友後藤昌次郎に託された農業分野TPP対応

宇沢弘文は病に倒れた旧制一高、東京帝国大学時代の旧友の後藤昌次郎からTPPのうち農業分野の責任を託されて奮闘した。枯れ葉剤を撒かれたベトナムとそれをした米国が共通の土俵で農産物価格を争う不当性を強く衝いた。後藤昌次郎は一高時代は理科だったが文転して後に弁護士となり松川事件、八海事件、青梅事件の弁護団となっている。惜しいことに人生の記録となる本や事件に関係する文章は残さなかった。岩手県和賀郡黒沢尻町生まれ、旧制黒沢尻中学校卒業。

TPPとは環太平洋パートナーシップ協定(Trans-Pacific Partnership)の略称。関税の削減・撤廃や、投資、知的財産権など、幅広い分野でのルール作りを目指す。アメリカが離脱したため、日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナムの11カ国が参加している。2018年12月30日に発効。農業分野での米国の横暴を許さないと意気込んでいた宇沢弘文は米国の離脱で気抜けする。菅直人が第三の開国だとTPPをうそぶいたことを無知が過ぎると痛烈に批判した。岩手県北上市という北上川流域がつくりだした大きな稲作地帯で育ち、こ農業の実際を知っているからこそTPPからの農家の保護と防衛に献身したのであった。

黒部ダムは1956年(昭和31年)着工、1963年(昭和38年)6月5日に完成

1971年に始まった宮ケ瀬ダムの建築のための土木作業員はどこから動員されたたか。これを語るまえに黒部ダム建設に触れておく。黒部ダム建設には延べ1000万人の人々が動員された。当時の関西電力の年間電気収入の半分に相当する巨額の費用が投じられ、7年の歳月をかけた大事業。黒部ダム(くろべダム)は富山県東部の中新川郡立山町を流れる黒部川水系の黒部川に建設された水力発電専用のダム。1956年(昭和31年)着工、太田垣士郎指揮の下、171人の殉職者を出し7年の歳月をかけて、1961年(昭和36年)1月に送電を開始し、1963年(昭和38年)6月5日に完成した。北アルプスの立山連峰と後立山連峰に挟まれた黒部峡谷に立地し、黒部市から南東約40キロメートル、長野県大町市から西約20キロメートル、県境から約3キロメートル西に位置する。堤高は1,454メートル。

土木作業員として富山県の農家の主人が完成まで従事した。稲作には爺ちゃん、婆ちゃん、母ちゃんが従事し、父ちゃんは魅力ある手間賃を稼いだ。近県の農業従事者が大量に動員されたのである。

昭和40年、学校のゼミの研修旅行で訪れた黒部ダム

黒部ダム建設の長野側の飯場は大町市の温泉場にあった。黒部ダム建設後に大観光地となった黒部ダムと室堂への長野県側の中継点となった大町の温泉街は繁盛した。今は閑古鳥が鳴き中国系の資本に買収されたホテルが多い。コロナ災害前には中国人旅行者が大量に押し寄せていたのである。おゆきちゃんに足を停める男の連れ合いは昭和40年、学校のゼミの研修旅行黒部ダムを訪れている。その後に二人で立山や剣岳に登るときに同じ経路を辿る旅に学校時代を思い出していた。思い返せば懐かしい良い時代だった。

広間はお雪ちゃんの素人演芸に大喝采

宮ケ瀬ダム工事のころに神奈川県には土木作業員に動員する農家は少なかった。東北地方を中心に全国から作業員が集められ、飯場で暮らし、「おゆきちゃん」のお店で慰安をしたのである。お雪ちゃんは役者姿で素人園芸をする。広間での宴会で飯場の人々の喝さいを浴びたのであった。

1956年あるいは1971年には農業従事者をダム建設の土木作業員に動員することができた。2025年の現在、同じことをしようとしてもその条件はない。2023年の基幹的農業従事者数(主に自営農業に従事する者)は116.4万人。2000年は240万人である。令和2年(2020年)の基幹的農業従事者数のうち、65歳以上の階層は全体の70%(94万9千人)を占め、49歳以下の若年層の割合は11%(14万7千人)。ここから土木作業員に動員するには年齢が高すぎ、若年層は人が少なすぎる。

日本の農業従事者は全人口の1.1%。農林漁業人口の割合は全就業者数と比較して非常に低い。収穫期が一斉の訪れる日本の農場でインドネシアなどアジア人の作業員が目に付くのには訳がある。

水資源を基にして流域の経済社会を再構築する

地形から歴史を読み解き謎を解明した竹村公太郎は江戸期の社会は流域を単位として構成されていたとして、地方創生と未来社会を次のように見通す。

日本はこの未来の電力需要の増加に恐れることはない。日本列島には潜在的に豊富な水力エネギーを持つ数多くの流域が控えている。また未来社会では水資源逼迫とリン鉱石枯渇で食糧危機に見舞われる。その時,他国からふんだんに食糧が日本に投入されることはない。そのため日本は独自で最低限の食糧を確保しなければならない。それにも恐れることはない。日本の全ての流域に、江戸時代から整備された自然流下の農業用水網がある。このようなインフラが整った流域群を持つ文明は世界を見回しても皆無だ。日本は食糧自給が可能である。

日本の未来社会の拠点は東京ではない。全国の流域が拠点となる。日本の流域では豊富な水で農業が営なまれ、豊富な水力エネルギーで知的産業が展開していく。

未来の東京は、全国から人々が週に1回、月に1回、適宜集まり情報交換する空間となる。

次世代、次々世代、三世代後へ引き継ぐ持続可能な日本社会はこれ以外にない。日本文明は東京一極集中から全国に分散した流域に戻っていく。

これは日本国内だけに終わらない。世界中の資本と知的産業企業は,豊かで清浄な水が流れる安全な地域を探している。彼らは豊かで清浄な水が流れる流域の存在に気が付いていく。包容力のある日本人と日本の各流域は,世界の先端知能企業を受け入れていく。日本列島全体が未来世界の情報、知的集約の拠点となっていく。

日本人は明治で別れを告げた流域から、ふたたび流域へ戻り、持続可能な社会を実現していく。

2025-07-27-economics-in-an-era-when-infrastructure-construction-contributed-to-economic-growth-

2026-02-07-the-japan-us-war-and-the-difference-in-national-power-from-an-economic-perspective-revised-version-

2026-02-07-no25-3-small-countries-grow-taller-and-world-war-2-revised-version-

2026-02-07-no25-2-small-countries-grow-taller-and-world-war-2-revised-version-

2026-02-07-no25-small-countries-grow-taller-and-world-war-2-

2025-02-07-no24-false-precipice-to-war-comparison-of-industrial-power-between-japan-and-the-usa-

2026-02-07-no23-why-did-we-fight-the-war-and-lose-revised-version-

2026-02-07-no22-after-the-war-for-generation-of-students-who-went-to-war-1-case-of-ministry-of-%20foreign-affairs-official-shingo-fukushima-revised-version-

2025-01-21-no21-bureaucracy-and-measurement-by-war-economy-and-showa-emperor-hirohito-.html

目次 官僚制度と計量の世界 執筆 夏森龍之介

├

├

├関連論説-その2-インフラ建設が経済成長に寄与した時代の経済学 夏森龍之介

├関連論説-その1-経済からみた日米戦争と国力差、ウクライナ戦争の終着点 執筆 夏森龍之介

├

├

├

├官僚制度と計量の世界(28) ローマ教皇ピウス12世のローズヴェルト批判と戦後のナチスとドイツ国民の区別政策 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(27) 情報戦に弱いため開戦の是非と終戦の時期を判断できなかった日本政府 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(26) 日本国軍人には眩しすぎたヒトラー・ドイツの快進撃 弱小国の背伸びと第二次世界大戦-その2-執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(25) 日本国軍人には眩しすぎたヒトラー・ドイツの快進撃 弱小国の背伸びと第二次世界大戦-その1-執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(24) 戦争への偽りの瀬踏み 日米の産業力比較 陸軍省戦争経済研究班「秋丸機関」の作業 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(23) 第二次大戦突入と焦土の敗戦(なぜ戦争をし敗れたのか) 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(22) 結核で除隊の幹部候補生 外務省職員 福島新吾の場合 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(21) 戦争と経済と昭和天皇裕仁 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(20) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その4- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(19) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その3- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(18) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その2- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(17) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その1- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(16) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その3-

執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(15) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その2- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(14) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その1- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(13) 昭和24年生れ 計量教習所修了後に千葉県(計量検定所)に奉職した男の公務員人生-その3- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(12) 昭和24年生れ 計量教習所修了後に千葉県(計量検定所)に奉職した男の公務員人生-その2- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(11) 専門学校などを紹介する雑誌で計量教習所のことを知った 入所試験を受けると合格した-その1- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(10) 計量公務員への就職事情 国の機関・計量標準総合センターと地方公務員としての計量行政職員 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(9) 陸士、海兵卒業者には旧帝大入学が認められた 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(8) 東京物理学校50年小史が伝える高野瀬宗則 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(7) 中国における科挙制度の歴史 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(6) 官僚 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(5) 国家総合職と官僚機構 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(4) 経済産業省の施策の一つに計量標準の供給と適正計量の実施の確保がある 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(3) OECDのプリンシパル・アドミニストレーターの古賀茂明 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(2) 計量課に二度目の着任となった高山峰雄計量課長 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(1) 通商産業省秋津修計量課長と芦原駅に降り立つ 執筆 夏森龍之介

├

[資料]国立研究開発法人産業技術総合研究所:役員および執行体制 (aist.go.jp)

https://www.aist.go.jp/aist_j/information/organization/director/director_main.html

├

├私の履歴書 蓑簔輪善藏-その1-佐原で造り酒屋の分家の長男として生まれる

├私の履歴書 蓑輪善藏-その2-天野清技師との機縁で中央度量衡検定所に入所

├私の履歴書 蓑輪善藏-その3-中央度量衡検定所は夜学通いを奨励

├

├指揮幕僚課程 CGS | 戦車兵のブログ (ameblo.jp)

├埼玉県計量協会会報2019年7月号

http://www.saikeikyou.or.jp/custom_contents/cms/linkfile/kyoukaihou-13.pdf

特別寄稿 放射線測定に関する資料を渉猟 日本計量新報 編集部 横田 俊英1)放射線被害を低く見積もらず、放射線測定器の特定計量器化で警鐘を

石島徹前事務局長退任の挨拶

平成25年から6年間、皆様方には大変お世話になりました。令和元年5月31日に退職いたしました。今後の埼玉県計量協会の発展と皆様のご多幸をご祈念いたします。

├(古賀茂明と前川喜平と国家公務員試験)日本の有名企業の採用内容を国家公務員一般職(旧Ⅱ種)試験が映し出す

├私の履歴書/高徳芳忠 (keiryou-keisoku.co.jp)

├日本の国家公務員の機構を旧日本軍の将校機構(士官学校、兵学校、陸軍大学、海軍大学)と対比する

├計量計測データバンク 私の履歴書

├計量法抵触事例を公表していなかった柳津町 | 水道メーター | 検定有効期限が8年 (seikeitohoku.com)

├エリート職業の鉄板!官僚の結婚相手になるためのポイントを3つ紹介!|結婚相談所パートナーエージェント【成婚率No.1】 (p-a.jp)

├品質工学の考え方 計量士 阿知波正之

├行政の継続性の確保と地方計量行政の在り方

├【計量士の資格認定コース】概略図(PDF形式:62KB)PDFファイル(経済産業省)

├

├計量士の国家試験 (計量士 (METI/経済産業省))

├

├計量士になる 計量士国家試験合格のための学習図書と講習会特集

├計量士資格認定の申請について

├数学と物理はできないという自己暗示から抜け出せば計量士国家試験は突破できる

├教習・講習・研修の概要説明及び費用:NMIJ (aist.go.jp)

├人の言葉の基(もとい)は教養である

├産総研:採用情報 (aist.go.jp)

2024/2/19 2025年卒修士卒研究職の募集を開始しました。【終了しました】

2024/2/20 2025年卒総合職の募集を開始しました。【終了しました】

採用情報|採用|産総研 (aist.go.jp)

├田中舘愛橘の志賀潔と中村清二への教え方

├品質工学や計量管理の技術を言葉で解き明かすことを課題とする(計量計測データバンク編集部)

├計量標準120周年:NMIJ (aist.go.jp)

├戦後70年~地図と写真で辿る日本と名古屋の空襲 - Yahoo!マップ

├田中館愛橘博士と航空の歴史

├現代日本の自衛隊とその階級と出世事情

├長島安治 大正15年生れ 昭和18年陸軍予科士官学校入校 陸士とは別に航空士官学校が創設された、ここに入校。

https://www.noandt.com/static/summary/kakigara/documents/libertyjustice_201808.pdf

├解説 国家公務員の中途採用試験の現状(計量計測データバンク編集部)

├私の履歴書 安斎正一 目次

├古賀茂明、前川喜平の国家公務員としての経歴

├私の履歴書 高徳芳忠 神戸大学計測工学科をでて製鉄会社で計量管理の仕事をした男の記録(日本計量新報デジタル版)

├古賀茂明 - Wikipedia

├私の履歴書 齊藤勝夫(元千葉県計量検定所長、元流山市助役)(日本計量新報デジタル版)

├前川喜平 - Wikipedia

├私の履歴書 蓑輪善藏 目次 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた男の記録

├古賀茂明、前川喜平の国家公務員としての経歴

├私の履歴書/吉田俊夫 (keiryou-keisoku.co.jp)

├横田英史の読書コーナー (eis-japan.com)

├

電力改革については、発送電分離が有力な選択肢という立場をとる。古賀茂明のベストセラー。

日本中枢の崩壊 古賀茂明、講談社、p.386、¥1680 2011.9.15

現役官僚が民主党政権の国家公務員制度改革などを批判したことで話題を呼んだ、古賀茂明のベストセラー。雑誌論文や国会証言などで政権批判を行ったため経済産業省大臣官房付という閑職に追いやられた。その後も現役官僚の肩書きで政権批判を続けていたが、9月22日付で辞表を提出したようだ。本書は“現役官僚”が徹底的に政権を批判している点で見るべきところはあるものの、内容自体は他の民主党政権批判や官僚批判と大きく異なってる訳ではない。政官界の問題について頭を整理するときに役立つといったところが、本書の評価として妥当なところだろう。

筆者が力点を入れて論じるのが国家公務員制度改革。自民党政権時に渡辺喜美・行政改革担当大臣がどのように改正させたか、成立までの紆余曲折、成立後の官僚の抵抗などを詳述している。自民党への失望が大きかっただけに、民主党にいる政権交代に筆者は期待する。期待はすぐに失望に変わる。期待が高かっただけ、その反動は大きかったといえる。

さすがに現役官僚だけに、官僚機構についての記述は詳細だ。天下りの仕組み、官僚が駆使する騙しのテクニック、大企業との癒着など、自らの体験を踏まえ紹介する。

「経済学に人間の心を持ち込みたい」という経済学者・宇沢弘文が自らの人生哲学を開陳した書。現在の貧困を解決するキーワードとしての社会的共通資本を紹介するとともに、ミルトン・フリードマン流の市場原理主義を徹底的に批判している。リベラルな論客としての宇沢の考え方がよく分かる。本書は2003年に刊行された「経済学と人間の心」に、二つの未公表講演録と池上彰の解説を追加した新装版である。池上の解説がコンパクトでよく出来ている。

第1部「市場原理主義の末路」は経済倶楽部での2本の講演で構成する。2009年の「社会的資本と市場原理」と2010年の「平成大恐慌~パックス・アメリカーナの崩壊の始まりか」である。質疑応答も収録しており、新自由主義や市場原理主義に対する宇沢のスタンスだけではなく、人柄が伝わってくる。もし東日本大震災や原子力発電所の事故後に宇沢が講演していれば、どういった内容になったのか興味のあるところだ。第2部以降は、思想や歴史観、官僚観、教育観を宇沢自らが語るエッセイである。右傾化する日本への危惧、60年代のアメリカ、学の場の再生、地球環境問題への視座という構成をとる。

写真は宮ケ瀬ダム。1971年から建設工事が始まった。1969年(昭和44年)に建設省(現・国土交通省)が「宮ヶ瀬ダム建設計画」を発表し、ダム建設のための予備調査が行われ開始され、2年後の1971年(昭和46年)より特定多目的ダム事業が始まる。堤高156.0mの重力式コンクリートダム、総貯水容量2億トンの首都圏最大のダム。計画発表から31年後の2000年(平成12年)12月に完成を迎え、12月2日に竣工式を実施。関東地方では奈良俣ダム(楢俣川、158.0m)に次ぐ高さで浦山ダム(浦山川、156.0m)と並び、総貯水容量は奥多摩湖(小河内ダム)や奥利根湖(矢木沢ダム)に次ぐ。

(見出し)

インフラ建設が経済成長に寄与した時代の経済学 夏森龍之介

(本文)

戦後日本の復興とその始まり

軍隊のなくなった平和希求国家日本は戦後の食糧難の克服と次の経済発展を予測させていた。アジアでは中国と北朝鮮が社会主義国となり米国が実質支配した日本はソビエト連邦の社会主義拡張の影響を抑えて自由主義陣営に組み込んだ。占領下で朝鮮戦争の後衛部隊のように武器弾薬と食糧ほかを供給する兵站基地となった。この時に米国による軍事支配が確定し日米軍同盟へと進む。国家財政の軍事予算がなくなったほどに大きく減り、経済復興に向けた経済社会基盤の整備の費用が用意された。

経済社会に不可欠な社会基盤である学校教育、食糧生産、水道、ガスや電力などのエネルギーの確保のための基盤整備事業が推進された。

昭和30年代から40年代前半には日本全国各地で停電が頻発した。水道水の不足による断水は普通にあることだった。日本経済はインフラ整備と連動するように大きく伸びた。

電力開発のダム、道路建設などの社会基盤整備の促進が日本の経済高度成長をもたらした

昭和40年(1965年)代から昭和50年(1975年)代前半の日本経済の高度経済成長と多目的ダムの建設計画が重なっていることを元国土交通省河川局長だった竹村公太郎が示す。竹村公太郎は1970年3月、東北大学大学院工学研究科修士課程(土木工学)を修了。同年4月、建設省に入省。1999年、建設省河川局長に就任。2001年1月、中央省庁再編に伴い国土交通省に異動し、同省河川局長に就任。2002年7月、国土交通省を退官。

高度成長期にはダムで多くの水を供給することは絶対の正義であった。竹村公太郎は河川畑を歩み、関東地方建設局川治ダム工事事務所、北陸地方建設局阿賀川工事事務所、土木研究所計画官兼主任研究員、中部地方建設局河川部、河川局河川計画課、ダム技術研究所主任研究員、関東地方建設局宮ヶ瀬ダム工事事務所長とダム建設の道を歩く。川治ダム、会津の大川ダム、宮ヶ瀬ダムの「三つをつくった」と誇る。

日本の経済成長がインフラ投資と連動していて、インフラ投資が抑えられて以降は経済成長が横ばいになっていることを強調する。竹村公太郎と同期入省で1999年(平成11年)7月、建設省道路局長。2001年(平成13年)1月国土交通省道路局長、2002年(平成14年)7月、国土交通省技監、2004年(平成16年)7月1日退官の大石久和は、日本の経済成長が止ったのはインフラ投資を止めたことが原因だと強く主張する。河川法の改正とその変遷がダム建設を促進して、このことがインフラ整備として機能して日本の経済成長がもたらされた。

大石久和は2004年(平成16年)早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授、2005年(平成17年)東京大学大学院情報学環特任教授、2008年(平成20年)京都大学大学院経営管理研究部 (MBA)客員教授、2016年(平成28年)6月一般社団法人全日本建設技術協会会長、2017年(平成29年)6月公益社団法人土木学会会長(1年間兼務)。社会基盤整備のための投資が経済成長を促し、それが実現していることを強調し、日本政府と日銀の財政均衡のプライマリーバランスを誤りだとする。いま手を入れなければ崩壊し結局は大きな費用を後に投じなければならない橋梁などには惜しみなくお金を投じなければならないとする。

竹村公太郎は100年後の日本のために今つくっておけば100年間無料で使えるといってよい水力発電所の再開発と整備を推進すべきだと説く。ダムを10メートル嵩上げすれば100メートルのダムに匹敵する水量を確保でき、また発電設備のないダムがあるのでこのダムを再整備すれが現在の二倍の水力発電量が確保できるとも。今のインフラは前世代、大きく言えば100年前の人々から贈られたものだから現代の人は100年後の人々に同じような贈り物をしなければならないと。

図は経済成長の軌跡と河川法の改正との関係を示す竹村公太郎によるもの。国の多目的ダムの建設計画が立てられ実施されたのは、昭和40年代から昭和50年代前半の高度経済成長期と重なった。インフラ整備事業投資が刺激となって大きな経済効果がもたらされたと理解される。

図は日本のGDP 成長と水資源関連法の整備と改正を示す竹村公太郎作成のもの

曲線上にある赤の点線の矢印が大多数の新規ダム計画を立てた時期を示している。この時期は図でも分かるように経済成長は止めどなく上昇している時期であった。急成長する時期の基本方針は、水需要の増大に応えて開発水量を多くすることである。

徳川家康の河川改修土木工事と農地面積の倍増

インフラ整備と経済発展を竹村公太郎は徳川家康の土木工事に見出す。

徳川家康の江戸地開発の土木工学的の成果を検証する。関東の領地のほとんどに簡単に行けるよう運河を整備した。関東平野の多くは湿地帯であり、この湿地帯に運河を通して通行の利便を確保した。東京湾に流れ込む利根川は頻繁に氾濫し下流に広がる水脈(水路)が湿地帯の原因になっていた。この利根川を関宿の高台を掘削して銚子に抜いた。関東平野の湿地帯は次第に乾燥して水田による稲作ができるようになった。国際灌漑排水委員会の国内委員会資料は1600年の日本の農地面積は140万haであったものが100年後の1700年には300万haに広がったことを示す。

関ヶ原の合戦のころには近畿一帯の山は薪のために伐採されていて禿山であった。関ヶ原の合戦時にこの地の山には立木はなく両陣営は互いに丸見えだったことを竹村公太郎が40万部販売の『日本史の謎は「地形」で解ける』関連三部作(PHP文庫)で指摘する。禿山で共通するのが現代の北朝鮮の恵山市。吉林省延吉市は北朝鮮との国境にあり朝鮮族が暮らす。川を渡れば北朝鮮の恵山市。中国側の山には木が生えているが北朝鮮側の山は木がない。薪にするために樹木が伐採されたためである。国境の町の住民には石炭や石油が届かない。日本の里山はナラの木などを薪にした。根元を残し蘇生させてまた薪を採った。日本の森林の再生力は凄い。水力発電で起こす電気は暖房にも使われる。竹村公太郎はダムで貯水して電力をつくろうと力説する。ダムを10メートル嵩上げし、発電設備のないダムにそれを追加すれば現在の二倍の発電量を確保できると述べる。2025年現在日本の水力発電の発電割合は8%。かつては12%あった。1995年ころのこと。50年すると日本の人口は3,000万人に減少する。たとえそれが7,000万人だったとしても倍に増やした水力発電で人の暮らしが支えられる。これを100年後の日本人への贈り物だと竹村公太郎は述べる。

天下を獲った徳川家康が京都を拠点とする幕藩政治を行わずに関東平野の入り口で中心である江戸の選んだのは上の事情により、また見据えた土木工事によって関東平野を大きな稲作の地に変えて富を生み出したのである。徳川家康の江戸の治世と土木工事は公共投資、インフラ整備であり、こうしたことによって300年近い徳川の世をつくりあげた。

現代の水道事業経営が悪化している原因

竹村公太郎は現代の水道事業経営が悪化している原因を次のように説く。上流で取水することが解決のカギである。

水道水は都市部に配水される。浄水場で処理された水は、対象地域の各戸や各ビルにスムーズに配水されなければならない。そのため浄水場は高台に設置され、自然流下で受益者に配水される。このため、河川の下流地点で取水された原水は、高台の浄水場へ電気を使ってポンプアップされることとなった。発展激しい都市部にとって水量を確保するためなら、ポンプで下流から浄水場へ水を送る電気エネルギーなど問題にならなかった。しかし、この下流から浄水場へ送水する電気代が水道企業体を苦しめることとなってきた。

日本の経済成熟と人口の頭打ち現象

昭和60年後半から平成にかけて社会の様子が変化し始めた。日本のGDP 成長と水資源関連法の整備と改正を示す竹村公太郎作成の図(上に示す)ば日本の経済成長曲線は明治以来、成長し続けていく状態を示している。

図は昭和60年(1985年)から平成に移るころに成長が頭打ちになっていることを示している。経済だけではなく人口も同じ傾向を示していた。 過去1千年間、日本の人口曲線は常に下に上昇していた。それが昭和60年代から人口曲線に変化があり日本人口は減少の予兆を示した。竹村公太郎はこの時期、水道関係者が将来の水需要増は昭和40年代、50年代に計画したものとは異なることに気が付き始めたという。しかし平成6(1994)年に全国で記録的大干ばつが襲い、水資源関係者は渇水対応に追われ、水需要の将来の伸びの停滞が意識下に押さえつけられ、将来の水道の課題を客観的に議論することなく時間が過ぎてしまった。

上水道事業は厚生労働省に帰属していて。それが2024年に国土交通省に移管となり、その当初は厚生労働省の職員が異動して業務に当たった。下水道事業は国土交通省の所管であった。2024年1月1日に発生した能登半島大地震の復興対策事業の過程で上水道と下水道事業が二つの省庁に分かれている不都合によるものであった。

経済停滞、人口減少そして電気代の高騰

平成の世なっても経済停滞は続いている。人口の伸びは次第に低下し平成20(2008)年人口は頂点として低減に向かった。昭和後半の2回の石油ショックの余波を受けて平成の電気代は高騰したままである。

経済停滞と人口減少傾向の状況下で、全国の市町村自治体の水道事業の経営悪化と人材不足が顕在化した。技術者がいない、水道企業会計が苦しい、水道料金の値上げはできない、更新事業ができない状態が全国市町村に広まった。これは令和になりますます顕在化した。

竹村公太郎が示す水道事業改善の事例が次のとおりである。相模川水系宮ケ瀬川ダムを建設した経験がここに示されている。

近代水道発祥の相模川水系の神奈川県、横浜市、川崎市等の関係者が声をまとめた「相模川からの水道の上流取水」の提案である。

主な提案と主張の内容は次のとおり。

①相模川の最下流部の利水基準地点から浄水場まで、ポンプアップ送水は莫大な金額となる。

②持続可能な水道事業のため、県民市民に低廉な水道供給のため水道水を上流から取水したい。

③この実現は水道サイドのみではできない。河川管理者の強い協力が必要である。

この内容は全国の水道事業に共通する内容となっている。

上流取水の自然流下

神奈川県、横浜市、川崎市等の関係者が声を合わせ「相模川からの水道の上流取水」を提案した背景には彼らが誇る歴史があった。

ヘンリー・スペンサー・パーマー氏の48kmに及ぶ相模川導水による近代横浜水道の誕生があった。相模川からの自然流下の水は21世紀の今でも重要な水源となっている。持続可能な水道事業は自然流下という事を日々体験している。

上流から取水して自然流下させたい。しかし、その実現は水道サイドのみではできない。河川管理者の協力が必要である、という事も熟知したうえでの主張であった。

竹村公太郎は「上流取水で自然流下にしたい」という要望に全面的に賛意を示す。解決の困難さはあるが克服できるとする。

上流取水のメリットは、

①自然流下で浄水場まで送水されるので電気エネルギーはゼロとなる。

②上流の水質は下流に比べ清浄なので水処理が容易となる。

なぜ、この優れた上流取水が難しいのか。河川管理者の協力が必要となるのか。上流で取水するため、主に3点の課題を解決する必要がある。

①上流取水するとその地点から下流の河川流量が減少する。

河川の減水区間は、河川環境上、特に内水面漁業に支障をきたす恐れがある。

②上流で取水するとダム開発水量が減少する。

③上流取水するための新たな取水堰と浄水場までの送水路が必要となる。

これらは解決できる。 しかし、河川管理者の強いバックアップと地域の土地改良区の方々の理解と協力が必要となる。

山と山の谷あいには水が流れる。それが川である。普段は何気なく見ている川とその水にはさまざまな事情があり、利用には想像を超えた難しさが潜んでいる。次は竹村公太郎による説明である。

上流取水による下流の減水区間の流量確保

日本の1級河川のほとんどと主要な2級河川の上流には水道のためのダムがある。それらダムは洪水調節機能も有しており、夏の洪水期に備えて水位を低下させて空き容量を準備している。

この洪水調節のための空き容量に水を貯める。その水容量が下流の減水区間の補給の財源となる。洪水が来襲する予測に応じて貯めた水を予備放流して洪水に備える。さらに、洪水を貯留して洪水調節をした後に、第二次の洪水が来ないと判断できれば、洪水後期の水量を貯めて減水区間の補給の財源とする。

減水区間の補給の財源は、地域住民全体のためであり、魚類の河川環境を保持するという公共性を有しているので不特定補給とすべきである。また、水道が上流取水することにより水利権が減少したとしても、夏期制限容量内での新しい貯留は渇水時の補給の財源となる。渇水調整時において不特定容量があれば、流域構成員として関係者調整が取られるため安全は確保されていく。必要ならば洪水対策と合わせた新しいダム建設も検討していく。上流取水による取水堰と送水路のインフラ整備の解決もある。

土地改良区との連携による上流取水

日本の1級河川のほとんどと主要2級河川には、江戸時代から農業共同体が存在し農業活動をしている。

農業共同体は江戸時代から堤防を築き、頭首工(とうしゅこう)と呼ばれる取水堰を建設し、流域の下流地域全体に送水する農業用水路という配水システムを構築してきた。

農業用水路システムは言うまでもなく自然流下である。古くから全国の津々浦々の各地で、面的な配水を行う農業用水路システムを持つ国など世界を見渡しても日本だけである。日本の農業用水路システムは見事という言葉以外にない。

取水堰は川が山から出たところに設置されている。送水網は旧河道を利用して自然流下で地域にくまなく配水されている。

図は石川県手取川下流の優れた事例の「七ヶ用水」である。

図 手取川の河川・七ヶ用水 明治36 年7 用水が合口 出展:のってい新聞

しかし、世界に誇る日本の農業共同体も、都市化の波と過疎化により運営は決して楽ではないと聞いている。都市の水道サイドと農業サイドが連携して、取水堰を改築し、浄水場へ通ずる農業用水路を水道の他目的で使用させてもらう。もちろん当該地域の農家も同じ水道で生活している流域共同体のメンバーである。

日本各地の流域において、自分たち自身の水道を自然流下という持続可能な姿で再構築していく時期になった。流域関係者による協議と連携のみが、各地域の水道問題を解決していくこととなる。

江戸時代から地域の農業を支えてきた農業用水路、江戸に住む人々の水を運んでいった玉川用水、近代水道の幕開けをした横浜水道、これらは全て自然流下によるインフラであった。

未来の日本列島の水道は全て、エネルギーゼロの自然流下で再編されていかなければならない。未来に向かって、各々の流域において、河川管理者、水道事業者、農業事業者、内水面事業者そして都市住民の連携が必要となっていく。

高度成長時期のダム計画と竹村公太郎の仕事

昭和45(1970)年、竹村公太郎は建設省に入省し、関東の川治ダム工事事務所に配属された。特定多目的ダム法のダム基本計画に基づいて建設される最初のダムの一つであった。仕事は川治ダムの本体設計とダム開発水量の算定。昼間はダム本体設計、夜はダム利水計算の繰り返した。ダム本体設計の原理原則は、安全な構造物にすること。利水計算の原理原則は、開発水量を可能な限り大きくすることである。

本体の安全性は純粋に土木技術上の課題だ。一方の開発水量を設定する利水計算は土木技術ではない。日本社会の要請を受けとめていく社会科学工学である。当時の社会要請は「一滴でも多く水を開発してくれ、水を多く配分してくれ」でということ。

日本社会は急速な経済発展の兆候を見せていた。経済発展のためには「電力」と「水」が不足していた。昭和30年代から昭和40年代前半、各都市で停電が発生していた。水不足による断水も頻繁に発生していた。

ダムの水量はダムの高さで一義的に決まる。利水計算で使用する河川流量も、過去50~100年間の流量観測データで一義的に決まる。開発水量を大きくするためにはダム開発基準点をダム地点ではなく、河川下流部にセットすることであると考えた。ダムに水をため多くの水を供給することが求められていた。竹村公太郎はこのように考えて仕事をしてきた。

手取川水系のダムと治水

写真は白山(標高2,702メートル)。白山に登ったときにしげしげと眺めていた。砂防工事をしないと崩れてしまうのが日本の河川だと思ったのである。岐阜県側の郡上八幡では信仰の山となっている。岐阜側からの登山ルートもあるが現代では手取川方面からの登山が多い。

後述の宮ケ瀬ダム下流域の「おゆきちゃん」で時どき味噌ラーメンを食べる男は手取川を遡行して白山(標高2,702メートル)に登ったときにしげしげと眺めていた。砂防工事をしないと崩れてしまうのが日本の河川だと思ったのである。

手取川水系の大きなダムは手取川ダムと大日川ダムの2つ。手取川ダムは、治水、利水(都市用水の供給)、発電を目的とした多目的ダムで、石川県内で最大級のロックフィルダム。大日川ダムは、洪水調節を主な目的とする治水ダム。二つのダムは、手取川の洪水調節に重要な役割を果たしている。手取川は「石の河原」が広がる扇状地を流れる河川の様相を示し、このことが石川県の名の由来となったとされる。

手取川ダムは昭和55年に完成。高さは153m、総貯水容量:2億3,100万m³。第一発電所(電源開発)、第二発電所、第三発電所(北陸電力)で発電に利用。平成10年9月の台風7号による大雨の際、上流からの洪水を全て貯留。治水効果:鶴来観測所で、過去5番目の水位を記録した際、手取川ダムの防災操作により、水位を約69cm低下させ、洪水被害の軽減に貢献した、と推定されている。

大日川ダムの目的は手取川ダムと連携しての洪水調節。基準地点(鶴来)で、1,000m³/sの洪水調節量となるように、各ダム地点での洪水調節。

上に示した手取川の河川・七ヶ用水 明治36 年7 用水が合口の図は原始の河川の様子を示す。普通の河川は扇状の平野部を形成し、そこを幾つもの流れとなって流下する。

宮ケ瀬ダムへの小旅行とダム建設の飯場近くの食堂兼酒場の「おゆきちゃん」

相模原市鳥屋の食堂「おゆきちやん」 神奈川県相模原市緑区鳥屋12にある。

宮ケ瀬ダム建設では飯場近くの飲み屋となった「おゆきちゃん」

食堂 おゆきちゃんのテーブル席とカウンター席

おゆきちゃんで人気の味噌ラーメンで分量が多い

ある男の週末の気晴らしは小旅行。その一つに住まいからほど近い場所への午後からのドライブ。宮ケ瀬ダムを経由しての湘南の海、江の島や鎌倉へのコースが海と山を含んでいた。宮ケ瀬ダムの下流地域の相模原市緑区鳥屋には「おゆきちやん」というしなびた佇まい食堂がある。昼飯を食べずに出かけたので軽く食事をというときに立ち寄る。ほかに客がいても一組のことが多く店主のお雪ちゃんと向き合うことになる。食べるのは具がたくさん盛られた味噌ラーメンであり格闘の様相となる。

「おゆきちやん」のお店の界隈は宮ケ瀬ダム建設時の飯場があった。夜には建設作業者の食事場となった。津久井の街から隔絶された山あいの飯場であるから建設作業者は奥に広間が二つあるこの食堂で集い飲んで心を解放した。「おゆきちやん」には今あるお店のほかにもう一つを営業していた。

1971年から建設工事が始まった宮ケ瀬ダム

宮ケ瀬ダム建設の経緯である。1969年(昭和44年)に建設省(現・国土交通省)が「宮ヶ瀬ダム建設計画」を発表し、ダム建設のための予備調査が行われ開始され、2年後の1971年(昭和46年)より特定多目的ダム事業が始まる。堤高156.0mの重力式コンクリートダム、総貯水容量2億トンの首都圏最大のダム。計画発表から31年後の2000年(平成12年)12月に完成を迎え、12月2日に竣工式を実施。関東地方では奈良俣ダム(楢俣川、158.0m)に次ぐ高さで浦山ダム(浦山川、156.0m)と並び、総貯水容量は奥多摩湖(小河内ダム)や奥利根湖(矢木沢ダム)に次ぐ。

ダム建設の土木作業員の動員と「地下鉄をつくったのは男」

以上のように1970年から2000年までの30年間を通じてのダム建設工事であった。この期間でも最盛期があり恐らくは開始直後は東北地方ほかから建設作業員が集められた。おゆきちやんに立ち寄る男は都内の亀戸に住んでいるころに岩手県宮古市の在の農家出身者が休日の酒屋の一升瓶に腰かけての簡易飲み場であの「地下鉄をつくったのは俺だ」と語るのを聞いている。東京に住むようになって世話してもらった同郷の嫁さんは心を病んだ人だったので時期に分かれたと身の上話をした。

農業従事者の割合1955年(昭和30年)には約46.9%

1947年の国勢調査では農林漁業就業人口は全就業人口の約50%を占めている。東京大学資料は表1940年(昭和15年)の農業従事者数が1356万人だったのに対し、終戦直後の1947年(昭和22年)には1849万人と約493万人増加している。全就業人口に占める農業従事者の割合は1950年(昭和25年)は全就業人口の約45.5%、1955年(昭和30年)は約46.9%に増えた。農地改革によって地主的土地所有が解体され多くの小作農が自作農になっても、零細農経営がそのまま残れた(立命館大学資料)。

終戦直後の日本は都市部への人口集中は未だなく、多くの人々が地方で農業や漁業などの第一次産業に従事していた。食糧を求めて都市部の住民が苦労した時代であり、同時に農業従事者の割合が高かった。まずは食糧という時代が1960年ころまでは続いた。

戦後の復興は食糧生産に始まり1960年代になって朝鮮特需という朝鮮戦争の兵站の役割を契機に工業生産が活発になる。

「地下鉄をつくったのは俺だ」と休日の昼の酒屋で語った男の中学卒業は1950年。1950年の高校進学率は約42.5%。1950年の岩手県の高校進学率はそれよりずっと低かった。宮古の在で食いつないでいた農家の青年は東京の都市開発に徴発されるように田舎を後にした。その後に戻っても喰いぶちはない。土木工事など現場労働を渡り歩いて休日には酒場ではなく酒屋の一升瓶の箱に座って夏にはビールを飲む。

農漁村部の若者をを拉致するように都会に連れてきたと述べる宇沢弘文

高度成長期の都市部の労働力確保の状況を社会的共通資本の概念をつよく打ち出した宇沢弘文は、農漁村部の中学校や高校出身者を拉致するように都会に連れてきたと述べる。「地下鉄をつくったのは俺だ」と語る酒場の男は就職列車に乘ったのか見送って後に上京したのか不明である。おゆきちやんに立ち寄る男は見送った側であり兄弟二人は大学に進んだ。兄はは東京の私立大学法学部、弟は地元の国立大学の工学部。いずれは地元で公務員をする心算(つもり)でいた。

旧制一高、東大の旧友後藤昌次郎に託された農業分野TPP対応

宇沢弘文は病に倒れた旧制一高、東京帝国大学時代の旧友の後藤昌次郎からTPPのうち農業分野の責任を託されて奮闘した。枯れ葉剤を撒かれたベトナムとそれをした米国が共通の土俵で農産物価格を争う不当性を強く衝いた。後藤昌次郎は一高時代は理科だったが文転して後に弁護士となり松川事件、八海事件、青梅事件の弁護団となっている。惜しいことに人生の記録となる本や事件に関係する文章は残さなかった。岩手県和賀郡黒沢尻町生まれ、旧制黒沢尻中学校卒業。

TPPとは環太平洋パートナーシップ協定(Trans-Pacific Partnership)の略称。関税の削減・撤廃や、投資、知的財産権など、幅広い分野でのルール作りを目指す。アメリカが離脱したため、日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナムの11カ国が参加している。2018年12月30日に発効。農業分野での米国の横暴を許さないと意気込んでいた宇沢弘文は米国の離脱で気抜けする。菅直人が第三の開国だとTPPをうそぶいたことを無知が過ぎると痛烈に批判した。岩手県北上市という北上川流域がつくりだした大きな稲作地帯で育ち、こ農業の実際を知っているからこそTPPからの農家の保護と防衛に献身したのであった。

黒部ダムは1956年(昭和31年)着工、1963年(昭和38年)6月5日に完成

1971年に始まった宮ケ瀬ダムの建築のための土木作業員はどこから動員されたたか。これを語るまえに黒部ダム建設に触れておく。黒部ダム建設には延べ1000万人の人々が動員された。当時の関西電力の年間電気収入の半分に相当する巨額の費用が投じられ、7年の歳月をかけた大事業。黒部ダム(くろべダム)は富山県東部の中新川郡立山町を流れる黒部川水系の黒部川に建設された水力発電専用のダム。1956年(昭和31年)着工、太田垣士郎指揮の下、171人の殉職者を出し7年の歳月をかけて、1961年(昭和36年)1月に送電を開始し、1963年(昭和38年)6月5日に完成した。北アルプスの立山連峰と後立山連峰に挟まれた黒部峡谷に立地し、黒部市から南東約40キロメートル、長野県大町市から西約20キロメートル、県境から約3キロメートル西に位置する。堤高は1,454メートル。

土木作業員として富山県の農家の主人が完成まで従事した。稲作には爺ちゃん、婆ちゃん、母ちゃんが従事し、父ちゃんは魅力ある手間賃を稼いだ。近県の農業従事者が大量に動員されたのである。

昭和40年、学校のゼミの研修旅行で訪れた黒部ダム

黒部ダム建設の長野側の飯場は大町市の温泉場にあった。黒部ダム建設後に大観光地となった黒部ダムと室堂への長野県側の中継点となった大町の温泉街は繁盛した。今は閑古鳥が鳴き中国系の資本に買収されたホテルが多い。コロナ災害前には中国人旅行者が大量に押し寄せていたのである。おゆきちゃんに足を停める男の連れ合いは昭和40年、学校のゼミの研修旅行黒部ダムを訪れている。その後に二人で立山や剣岳に登るときに同じ経路を辿る旅に学校時代を思い出していた。思い返せば懐かしい良い時代だった。

広間はお雪ちゃんの素人演芸に大喝采

宮ケ瀬ダム工事のころに神奈川県には土木作業員に動員する農家は少なかった。東北地方を中心に全国から作業員が集められ、飯場で暮らし、「おゆきちゃん」のお店で慰安をしたのである。お雪ちゃんは役者姿で素人園芸をする。広間での宴会で飯場の人々の喝さいを浴びたのであった。

1956年あるいは1971年には農業従事者をダム建設の土木作業員に動員することができた。2025年の現在、同じことをしようとしてもその条件はない。2023年の基幹的農業従事者数(主に自営農業に従事する者)は116.4万人。2000年は240万人である。令和2年(2020年)の基幹的農業従事者数のうち、65歳以上の階層は全体の70%(94万9千人)を占め、49歳以下の若年層の割合は11%(14万7千人)。ここから土木作業員に動員するには年齢が高すぎ、若年層は人が少なすぎる。

日本の農業従事者は全人口の1.1%。農林漁業人口の割合は全就業者数と比較して非常に低い。収穫期が一斉の訪れる日本の農場でインドネシアなどアジア人の作業員が目に付くのには訳がある。

水資源を基にして流域の経済社会を再構築する

地形から歴史を読み解き謎を解明した竹村公太郎は江戸期の社会は流域を単位として構成されていたとして、地方創生と未来社会を次のように見通す。

日本はこの未来の電力需要の増加に恐れることはない。日本列島には潜在的に豊富な水力エネギーを持つ数多くの流域が控えている。また未来社会では水資源逼迫とリン鉱石枯渇で食糧危機に見舞われる。その時,他国からふんだんに食糧が日本に投入されることはない。そのため日本は独自で最低限の食糧を確保しなければならない。それにも恐れることはない。日本の全ての流域に、江戸時代から整備された自然流下の農業用水網がある。このようなインフラが整った流域群を持つ文明は世界を見回しても皆無だ。日本は食糧自給が可能である。

日本の未来社会の拠点は東京ではない。全国の流域が拠点となる。日本の流域では豊富な水で農業が営なまれ、豊富な水力エネルギーで知的産業が展開していく。

未来の東京は、全国から人々が週に1回、月に1回、適宜集まり情報交換する空間となる。

次世代、次々世代、三世代後へ引き継ぐ持続可能な日本社会はこれ以外にない。日本文明は東京一極集中から全国に分散した流域に戻っていく。

これは日本国内だけに終わらない。世界中の資本と知的産業企業は,豊かで清浄な水が流れる安全な地域を探している。彼らは豊かで清浄な水が流れる流域の存在に気が付いていく。包容力のある日本人と日本の各流域は,世界の先端知能企業を受け入れていく。日本列島全体が未来世界の情報、知的集約の拠点となっていく。

日本人は明治で別れを告げた流域から、ふたたび流域へ戻り、持続可能な社会を実現していく。

2025-07-27-economics-in-an-era-when-infrastructure-construction-contributed-to-economic-growth-

2026-02-07-the-japan-us-war-and-the-difference-in-national-power-from-an-economic-perspective-revised-version-

2026-02-07-no25-3-small-countries-grow-taller-and-world-war-2-revised-version-

2026-02-07-no25-2-small-countries-grow-taller-and-world-war-2-revised-version-

2026-02-07-no25-small-countries-grow-taller-and-world-war-2-

2025-02-07-no24-false-precipice-to-war-comparison-of-industrial-power-between-japan-and-the-usa-

2026-02-07-no23-why-did-we-fight-the-war-and-lose-revised-version-

2026-02-07-no22-after-the-war-for-generation-of-students-who-went-to-war-1-case-of-ministry-of-%20foreign-affairs-official-shingo-fukushima-revised-version-

2025-01-21-no21-bureaucracy-and-measurement-by-war-economy-and-showa-emperor-hirohito-.html

目次 官僚制度と計量の世界 執筆 夏森龍之介

├

├

├関連論説-その2-インフラ建設が経済成長に寄与した時代の経済学 夏森龍之介

├関連論説-その1-経済からみた日米戦争と国力差、ウクライナ戦争の終着点 執筆 夏森龍之介

├

├

├

├官僚制度と計量の世界(28) ローマ教皇ピウス12世のローズヴェルト批判と戦後のナチスとドイツ国民の区別政策 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(27) 情報戦に弱いため開戦の是非と終戦の時期を判断できなかった日本政府 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(26) 日本国軍人には眩しすぎたヒトラー・ドイツの快進撃 弱小国の背伸びと第二次世界大戦-その2-執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(25) 日本国軍人には眩しすぎたヒトラー・ドイツの快進撃 弱小国の背伸びと第二次世界大戦-その1-執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(24) 戦争への偽りの瀬踏み 日米の産業力比較 陸軍省戦争経済研究班「秋丸機関」の作業 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(23) 第二次大戦突入と焦土の敗戦(なぜ戦争をし敗れたのか) 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(22) 結核で除隊の幹部候補生 外務省職員 福島新吾の場合 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(21) 戦争と経済と昭和天皇裕仁 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(20) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その4- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(19) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その3- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(18) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その2- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(17) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その1- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(16) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その3-

執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(15) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その2- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(14) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その1- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(13) 昭和24年生れ 計量教習所修了後に千葉県(計量検定所)に奉職した男の公務員人生-その3- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(12) 昭和24年生れ 計量教習所修了後に千葉県(計量検定所)に奉職した男の公務員人生-その2- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(11) 専門学校などを紹介する雑誌で計量教習所のことを知った 入所試験を受けると合格した-その1- 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(10) 計量公務員への就職事情 国の機関・計量標準総合センターと地方公務員としての計量行政職員 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(9) 陸士、海兵卒業者には旧帝大入学が認められた 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(8) 東京物理学校50年小史が伝える高野瀬宗則 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(7) 中国における科挙制度の歴史 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(6) 官僚 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(5) 国家総合職と官僚機構 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(4) 経済産業省の施策の一つに計量標準の供給と適正計量の実施の確保がある 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(3) OECDのプリンシパル・アドミニストレーターの古賀茂明 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(2) 計量課に二度目の着任となった高山峰雄計量課長 執筆 夏森龍之介

├官僚制度と計量の世界(1) 通商産業省秋津修計量課長と芦原駅に降り立つ 執筆 夏森龍之介

├

[資料]国立研究開発法人産業技術総合研究所:役員および執行体制 (aist.go.jp)

https://www.aist.go.jp/aist_j/information/organization/director/director_main.html

├

├私の履歴書 蓑簔輪善藏-その1-佐原で造り酒屋の分家の長男として生まれる

├私の履歴書 蓑輪善藏-その2-天野清技師との機縁で中央度量衡検定所に入所

├私の履歴書 蓑輪善藏-その3-中央度量衡検定所は夜学通いを奨励

├

├指揮幕僚課程 CGS | 戦車兵のブログ (ameblo.jp)

├埼玉県計量協会会報2019年7月号

http://www.saikeikyou.or.jp/custom_contents/cms/linkfile/kyoukaihou-13.pdf

特別寄稿 放射線測定に関する資料を渉猟 日本計量新報 編集部 横田 俊英1)放射線被害を低く見積もらず、放射線測定器の特定計量器化で警鐘を

石島徹前事務局長退任の挨拶

平成25年から6年間、皆様方には大変お世話になりました。令和元年5月31日に退職いたしました。今後の埼玉県計量協会の発展と皆様のご多幸をご祈念いたします。

├(古賀茂明と前川喜平と国家公務員試験)日本の有名企業の採用内容を国家公務員一般職(旧Ⅱ種)試験が映し出す

├私の履歴書/高徳芳忠 (keiryou-keisoku.co.jp)

├日本の国家公務員の機構を旧日本軍の将校機構(士官学校、兵学校、陸軍大学、海軍大学)と対比する

├計量計測データバンク 私の履歴書

| 私の履歴書 |

| |

| |

|

|

├計量法抵触事例を公表していなかった柳津町 | 水道メーター | 検定有効期限が8年 (seikeitohoku.com)

├エリート職業の鉄板!官僚の結婚相手になるためのポイントを3つ紹介!|結婚相談所パートナーエージェント【成婚率No.1】 (p-a.jp)

├品質工学の考え方 計量士 阿知波正之

├行政の継続性の確保と地方計量行政の在り方

├【計量士の資格認定コース】概略図(PDF形式:62KB)PDFファイル(経済産業省)

├

├計量士の国家試験 (計量士 (METI/経済産業省))

├

├計量士になる 計量士国家試験合格のための学習図書と講習会特集

├計量士資格認定の申請について

├数学と物理はできないという自己暗示から抜け出せば計量士国家試験は突破できる

├教習・講習・研修の概要説明及び費用:NMIJ (aist.go.jp)

├人の言葉の基(もとい)は教養である

├産総研:採用情報 (aist.go.jp)

2024/2/19 2025年卒修士卒研究職の募集を開始しました。【終了しました】

2024/2/20 2025年卒総合職の募集を開始しました。【終了しました】

採用情報|採用|産総研 (aist.go.jp)

├田中舘愛橘の志賀潔と中村清二への教え方

├品質工学や計量管理の技術を言葉で解き明かすことを課題とする(計量計測データバンク編集部)

├計量標準120周年:NMIJ (aist.go.jp)

├戦後70年~地図と写真で辿る日本と名古屋の空襲 - Yahoo!マップ

├田中館愛橘博士と航空の歴史

├現代日本の自衛隊とその階級と出世事情

├長島安治 大正15年生れ 昭和18年陸軍予科士官学校入校 陸士とは別に航空士官学校が創設された、ここに入校。

https://www.noandt.com/static/summary/kakigara/documents/libertyjustice_201808.pdf

├解説 国家公務員の中途採用試験の現状(計量計測データバンク編集部)

├私の履歴書 安斎正一 目次

├古賀茂明、前川喜平の国家公務員としての経歴

├私の履歴書 高徳芳忠 神戸大学計測工学科をでて製鉄会社で計量管理の仕事をした男の記録(日本計量新報デジタル版)

├古賀茂明 - Wikipedia

├私の履歴書 齊藤勝夫(元千葉県計量検定所長、元流山市助役)(日本計量新報デジタル版)

├前川喜平 - Wikipedia

├私の履歴書 蓑輪善藏 目次 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた男の記録

├古賀茂明、前川喜平の国家公務員としての経歴

├私の履歴書/吉田俊夫 (keiryou-keisoku.co.jp)

├横田英史の読書コーナー (eis-japan.com)

├

電力改革については、発送電分離が有力な選択肢という立場をとる。古賀茂明のベストセラー。

日本中枢の崩壊 古賀茂明、講談社、p.386、¥1680 2011.9.15

現役官僚が民主党政権の国家公務員制度改革などを批判したことで話題を呼んだ、古賀茂明のベストセラー。雑誌論文や国会証言などで政権批判を行ったため経済産業省大臣官房付という閑職に追いやられた。その後も現役官僚の肩書きで政権批判を続けていたが、9月22日付で辞表を提出したようだ。本書は“現役官僚”が徹底的に政権を批判している点で見るべきところはあるものの、内容自体は他の民主党政権批判や官僚批判と大きく異なってる訳ではない。政官界の問題について頭を整理するときに役立つといったところが、本書の評価として妥当なところだろう。

筆者が力点を入れて論じるのが国家公務員制度改革。自民党政権時に渡辺喜美・行政改革担当大臣がどのように改正させたか、成立までの紆余曲折、成立後の官僚の抵抗などを詳述している。自民党への失望が大きかっただけに、民主党にいる政権交代に筆者は期待する。期待はすぐに失望に変わる。期待が高かっただけ、その反動は大きかったといえる。

さすがに現役官僚だけに、官僚機構についての記述は詳細だ。天下りの仕組み、官僚が駆使する騙しのテクニック、大企業との癒着など、自らの体験を踏まえ紹介する。

「経済学に人間の心を持ち込みたい」という経済学者・宇沢弘文が自らの人生哲学を開陳した書。現在の貧困を解決するキーワードとしての社会的共通資本を紹介するとともに、ミルトン・フリードマン流の市場原理主義を徹底的に批判している。リベラルな論客としての宇沢の考え方がよく分かる。本書は2003年に刊行された「経済学と人間の心」に、二つの未公表講演録と池上彰の解説を追加した新装版である。池上の解説がコンパクトでよく出来ている。

第1部「市場原理主義の末路」は経済倶楽部での2本の講演で構成する。2009年の「社会的資本と市場原理」と2010年の「平成大恐慌~パックス・アメリカーナの崩壊の始まりか」である。質疑応答も収録しており、新自由主義や市場原理主義に対する宇沢のスタンスだけではなく、人柄が伝わってくる。もし東日本大震災や原子力発電所の事故後に宇沢が講演していれば、どういった内容になったのか興味のあるところだ。第2部以降は、思想や歴史観、官僚観、教育観を宇沢自らが語るエッセイである。右傾化する日本への危惧、60年代のアメリカ、学の場の再生、地球環境問題への視座という構成をとる。