写真は岩田重雄氏。

岩田重雄 1924年~2013(平成 25)年4月27日。東京生まれ。1941年聖橋高等工学校工業化学科卒業、商工省東京工業試験所 (現:通産省物質工学工業技術研究所)入所、1957年 同主任研究員、1962年旭硝子(株)研究所主任研究員、工学博士(東京大学)、1965年(株)長計量器製作所研究部長、1973年石原薬品(株)研究所長、1975年国際計量史委員会常務理事、1978年日本計量史学会委員、1983年計量賞受賞、1988年日本計量史学会副会長、1997年国際計量史委員会副委員長、1998年日本計量史学会会長。

その1 人類は数字、記数法と計量単位を基礎として、文明を発達させた

人類の誕生

--人類はいつ、どこで誕生したのでしょうか。

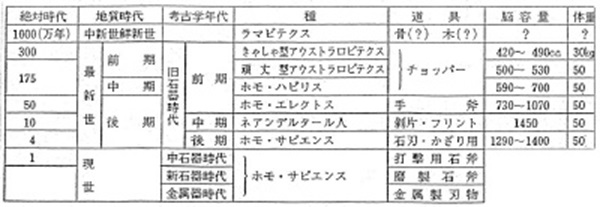

岩田重雄 人類は700万年前にアフリカで誕生しました。そのころはじめて直立二足歩行をしていました。それまで前足であった手が自由に動かせるようになったので、が刺激され、しだいに知能が発達していきました。人類は300万年前には石器をつくり、200万年前には狩猟・採集によってえた食物を根拠地にはこんで分配していました。その後、食物を加工したり、火をおこしたりして、しだいに文化的生活をするようになりました。

中国大陸には180万年前、朝鮮半島には55万年前に定住した痕跡が認められますが、どのような経路で到着したのか、くわしいことはわかっておりません。

現生人類の分布

--現生人類はいつ全世界に分布したのでしょうか。

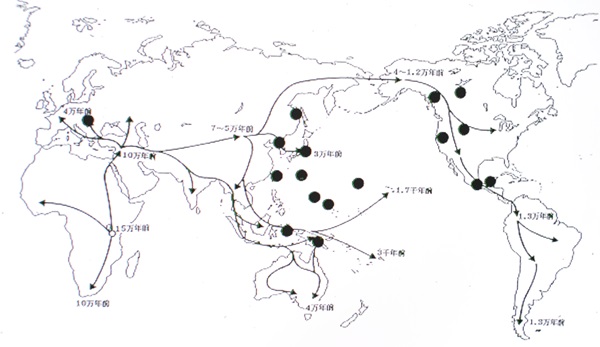

岩田重雄 人類が東アフリカ大陸を出発したのが15万年前とされています。ここでネグロイドと別れ、北上しました。その後10万年前にイスラエルの近くでコーカソイドを分岐しました。コーカソイドはヨーロッパを中心に広く分布しました。

人類はそれから東へ進路をかえ、10~7万年前にオーストラロイドを分岐しました。彼らは南下して、オーストラリア周辺についたのは4万年前でした。

オーストラロイドを分岐したモンゴロイドが東ユーラシアの中国大陸を中心に7~5万年前に分布しました。当時の日本列島は大陸と地つづきであり、日本海は湖でした。やがて4万年前以降になると、一部の人類は凍結したアリューシャン列島の島伝いに北アメリカに渡り、1 万3000年前に南アメリカに到達しました。

図 人類の分布と改良2進法の数詞をもつ民族

計量の必要条件

--定量的な計量の必要条件とは何でしょうか。

岩田重雄 人類は大部分の旧石器時代に棒の長短、容量や質量の大小を比較することはできましたが、正確な計量を行なうことはできませんでした。正確な計量は中期から後期石器時代にかけて、数字の発明、記数法と計量単位が確立しはじめて可能となりました。

記数法

--記数法には、どんな種類がありますか。

岩田重雄 記数法には多くの種類があります。その主なものは2進法、改良2進法、4進法、5 進法、10進法、12進法、16進法、20進法、60進法などです。一例をあげますと、4,000年前のインダス文明の分銅の質量の構成は、最初は2進法で1、2、4、8、16、32、64、128 の比率で、つぎに10進法の160~32000までの比率が続きました。等間隔にする努力は認められるものの不徹底でした。

等間隔をつなぐ改良2進法

--改良2進法とは、どのような記数法ですか。

岩田重雄 世界の6,000の言語の中で、最も完全に残っている日本語の例で説明します。これを最初に研究したのは荻生徂徠(1666~1728年)で、南留別志(なるべし)に発表しました。現代的な考え方では、1(ヒト、hito)の2倍は(フタ、huta)、3(ミ、mi)の2倍は6(ム、mu)、4(ヨ、yo)の2倍は8(ヤ、ya)のように、母音が他の母音に変化すると数値が2倍になる現象です。

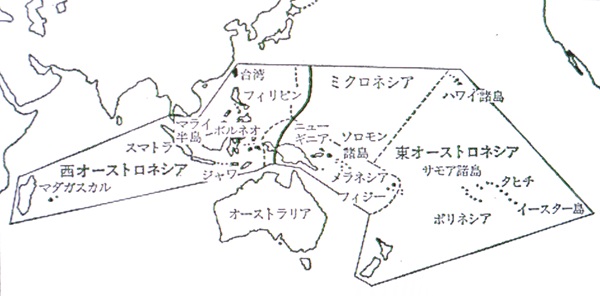

図 オーストロネシア語言語の分布

改良2進法の言語

--改良2進法の数詞の痕跡をもつ言語は、どの程度あるのでしょうか。

岩田重雄 その主なものは,方言の数を( )内で示すと、オーストロネシア語の台湾語(8)、ミクロネシア語(1)、ウラル・アルタイ語のハンガリー語(1)、日本語(1)、朝鮮語(1)、先住アメリカ語のアメリカ・インデアン語(3)、イヌイト語(1)、ウト・アステック語(1)、マヤ語(1)などがあります。

日本語のように母音変化型は朝鮮語の高句麗語、ミクロネシア語のチャモロ語、アメリカ・インデアン語のハイダ語、ウラル・アルタイ語のハンガリー語に見られますが、他の形態に属するものは接頭語をつける方法、混合法などがあります。

改良2進法から10進法

--改良2進法から10進法へは、どのように変化したのでしょうか。

岩田重雄 これは推定するしかありませんが、人類は世界各地で太陽の出没などを記録しておりました。その毎日の記録の上に改良2進法の数値を重ねると、7と9が空きます。これを埋めるのは比較的容易のようです。インド・ヨーロッパ語では9がもっとも遅く導入されたようです。最も明らかなものでは、ドイツ語で新しいという単語はノイ(neu)、9はノイン(neun)、英語でも新しいはnew、9はnineです。

7~5万年前ごろ、東ユーラシアの中国大陸を中心に10進法を完成させた民族が四方に分岐したとすれば、10進法完成の下限は5万年前となります。マヤ語はアメリカへ渡ってから20進法になったものと考えられます。

最古の計量単位

--検出された最古の計量単位は何でしょうか。

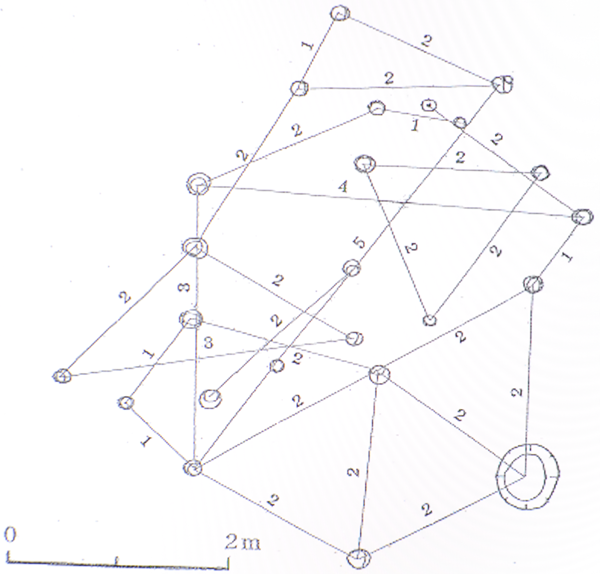

岩田重雄 地面を掘って床として、一定の間隔に柱穴を掘って柱をたて、屋根をかけた半地下式の竪穴住居から、長さの計量単位が検出されています。

今のところ、29,000年前の広島の西ガガラ遺跡から検出された長さの単位が東ユーラシア大陸で最も古いものです。その長さは86cmで、後世の商の時代のものさしの5尺に相当します。この単位は2,400年前には墨(ボク)と呼ばれておりました。

この単位から1/2.5、1/5、1/2など各種の名称も不明な単位が派生し、最終的には3,300年前の商の時代に1尺(17.3cm)に到達します。

図 西ガガラ遺跡 SB01 東広島 広島 日本2700B.C. 1(墨):85.8±4.73 cm 1(墨)=5 殷尺。

長さの単位の変化

--商の時代から現代まで 1 尺の長さはどう変化したのでしょうか。

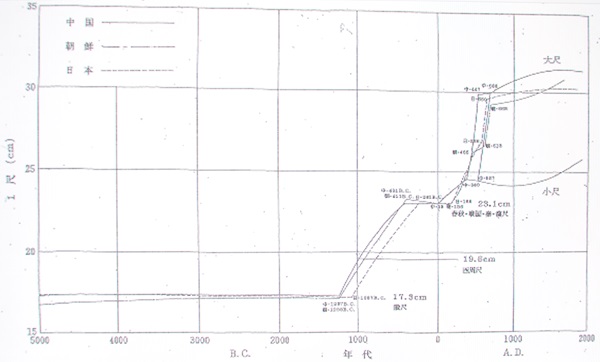

岩田重雄 3,000年前に史上最大の戦乱といわれた西周が商を亡ぼすと、1尺の長さが急激に伸び、2,400年前から2,000年前までの春秋・戦国・秦・西漢の間は23.1cmと安定でした。

しかしその後、戦乱が激しくなると伸長速度は大きくなり、7世紀末には30cm近くになりました。朝鮮半島の諸国と日本も中国に追従し、19 世紀末にこれらの国々の1尺は30~32 cmになりました。

ものさしのばらつきと社会秩序

--社会秩序が乱れれば、ものさしのばらつきが大きくなるのでしょうか。

岩田重雄 中国、朝鮮、日本の3地域では、社会秩序が乱れれば乱れるほど、ものさしのばらつきは大きくなることが知られています。ものさしのばらつきを信頼区間という統計量と1尺の長さの百分率で表しますと、紀元前4世紀から14世紀までの間で、文献による出来事の年代とものさしから得られた年代は数年以内の差で一致することがわかりました。

中国の文献で倭国大乱の最盛期とされる年代は146~189年でしたが、この方法では170年になりました。

図 中国・朝鮮・日本の1尺の長さ 岩田重雄:中国・朝鮮・日本の長さ標準、計量史研究、第1報300 B.C.~A.D. 1700、16、1、(17)、1994、43~58。 第2報5000~300B.C.、17、1、(18)、1995、53~65。

中国と日本のます

--中国と日本ではいつごろから、ますを使っていたのでしょうか。

岩田重雄 東ユーラシアでは、16,000年前から土器を使っていました。この中には、ますとして使っていたものがあると思います。

中国では甘粛省の大地湾遺跡で5,200年前のますが発見されております。これらのますから検出された単位容量は263.7立方センチメートルで、成人女性が片手をわんのようにして水をいれた53立方センチメートルの5杯分に相当します。この遺跡が発見された当時、私は建物跡から長さの単位として、後世の1尺に相当する17.4cmを検出しました。いま、この長さを内法とする方形のますを作れば、(17.4cm)×3(立方)=5268立方センチメートル、この1/20が263.4 立方センチメートルになります。

2,400年前の戦国時代になると、国によって容量の標準は少し異なりますが、1升が平均205立方センチメートルになります。これは当時の1尺の長さ、23.1cmの内法の方形ますを作ったときの1/60に相当します。これは成人女性の両手わんの容量と同じです。

中国では、3世紀から1升の容量は増加し、17世紀には1ℓ(リットル)にもなりました。日本は多分、中国と同じ標準を使っていたらしく、3世紀以降は中国よりも大きく増加し、17世紀には、1.8 ℓになり、それ以後は安定しました。

中国と日本の分銅

--中国最古の分銅は、いつごろのものですか。中国と日本の分銅はどのように変化したのでしょうか。

岩田重雄 質量の基準となる分銅で中国最古のものは、石で作った璧(ヘキ)と呼ばれるものが2つみつかっております。これは3,000年前の西周時代のもので、当時の単位の 寽(リツ)に換算すると、1245gに相当します。

後世の単位に換算すると、

1寽=5斤

1斤=16両

1両=24銖(シュ)

となります。2,700 年前から1,250 年前までの1両の平均値は14.37gでした。

3世紀ごろから、質量の単位は急激に増加し、616 年には最初の質量の3倍くらいの43gになりました。3倍になった単位が主流になり大両(ダイリョウ)といわれ、それまでの単位は小両(ショウリョウ)と呼ばれました。大両はその後、少しずつ減少してゆき、1911 年には35gになりました。

日本は8世紀まで不明ですが、18世紀末までの中国と同じ標準を使用していたらしく、それからは後藤家が明治初年まで37.5gを維持しておりました。

漢方薬の薬用量

--漢方薬の薬用量は,どう変化したのでしょうか。

岩田重雄 前に申し上げましたように、3世紀のころから隋の時代の末期までの数百年間に分銅の質量は3倍になりました。人体の質量はこの間に変りませんので、漢方薬の薬用量は小両の時代の質量を使用すべきです。しかし、中国では1両を30gとし、日本では1両を1g としております。もし薬草の成分が変らなければ、1 両を14.37gとすべきです。

中国と日本のはかり

--中国では、いつごろからはかりを使っていたのでしょうか。

岩田重雄 最古の分銅は、3,000年前の西周時代のものですから、少なくともこの頃には使用されていたと考えられます。世界の最も古い天びんの構造は、棒の中心から左右等距離に皿をつるし、中央に穴をあけ紐をつけたものです。

現在、2,400年前の天びんが、長江中流域の行商人の墓から、日用品を入れた竹籠の中から分銅と共に見つかっております。

当時、中国では棒はかりが出現し、しだいに天びんより棒はかりの方が多く使用されるようになりました。日本の長崎県の壱岐の原(ハル)の辻遺跡から、1~2世紀のころと考えられる中国の棒はかりのおもりが発見されております。

--日本には、いつ正式にはかりが渡来したのでしょうか。

岩田重雄 崇峻(スシュン)天皇(587~592年)に上毛野久比(カミツケヌノクヒ)が中国の江南地方からはかりをもってきました。この子孫は商長首(アキオサノオビト)となり、はかりを使って物をはかりわける者の長官になりました。この子孫が新潟県上越市の居多(コタ)神社の花ヶ前(ハナガサキ)盛明宮司で計量界最古の家系です。

ピラミッド

--ピラミッドから長さの単位は検出できるのでしょうか。

岩田重雄 私は、4,700年前の第3王朝時代から3,700年前の第13王朝までの40のピラミッドから検出した長さの単位、メフ(ロイヤル・キュービット)の平均値として52.5 cmを得ました。メフの1/7のチョリロスは7.5cmで、メフの100倍の52.5 mはケットといいます。

エジプトのます

--エジプトのますは、何を基準にしていたのでしょうか。

岩田重雄 メフを方形ますの一辺とした0.144立法メートルを基準として、その1/30の 4.82ℓ(リットル)をヘカといいました。

エジプトの質量標準

--質量標準の単位には、どんな種類があるのでしょうか。

岩田重雄 ケデットという名称の9.4gの10倍をデベン、デベンの10倍をセプンといいます。

最古の天びん

--現存する最古の天びんは、どこで発見されたのでしょうか。

図 現存する最古のエジプト 3350±350 B.C.

岩田重雄 エジプトのナカダで発見された最古の天びんは5,360年前のものです。赤褐色の石灰岩でつくられた天びんのさおは長さが8.509cmのもので、読取限度は65mgでした。現在、ロンドンのユニバシティ・カレッジのピートリ記念考古学博物館で所蔵しております。

メソポタミアの長さ標準

--メソポタミアの長さの単位は、エジプトとどう違うのでしょうか。

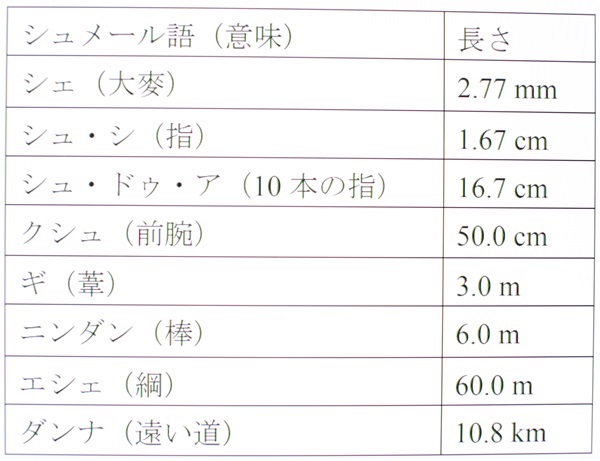

岩田重雄 エジプトよりも5%少ない長さの50.0cmが基準となり、表のような各種の単位があります。単位名の意味は単位の発生を暗示しています

シュメール語(意味) 長さ

シェ(大麥) 2.77 mm

シュ・シ(指) 1.67 cm

シュ・ドゥ・ア(10本の指) 16.7 cm

クシュ(前腕) 50.0 cm

ギ(葦) 3.0 m

ニンダン(棒) 6.0m

エシェ(綱) 60.0m

ダンナ(遠い道) 10.8 km

メソポタミアのます

--メソポタミアの容量の基準は、何でしょうか。

岩田重雄 6シュ・シの長さ(10.0cm)の3乗(1ℓ)をシラといい、この10倍の10ℓをバン、60倍の60ℓをバリガといいました。その上の300ℓをグール、1080ℓをグールゥとしました。

メソポタミアの分銅

--メソポタミアの質量の標準は、何ですか。

岩田重雄 私は分銅のマナの平均値として503.94gという値を得ました。この1/60のギンは8.399g、1/1,080の0.4666gはシェといいます。最も大きな単位はマナの60倍のグンで、30.236kgの質量があります。

天びんと死後審判思想

--天びんは、どのような思想の説明に利用されたのでしょうか。

岩田重雄 メソポタミアでは、4,300 年前に死者が船頭の案内で人を喰う川を船で渡り、7 つの門を通るたびに奪衣され、裁判にかけられる勧善懲悪思想が発生しました。その後 1,000たつと、太陽神が天びんの一方の皿に死者をのせ、生前の罪を裁く思想がおこりました。

3,500年前に、この思想がエジプトに入り、審判されるものは死者の心臓になり一方の皿にのせます。他方の皿には正義の女神、マートの象徴の羽根をのせ、天びんが羽根の方に傾いて有罪と冥界の王、オシリスによって判定されると,心臓はアメミットという怪物に喰われました。

この思想は各種の神話や宗教に取り入れられて世界中に弘(ひろ)まり、7世紀には中国に入り、十王経という偽経がつくられました。裁判官は一度に10人になりました。日本でも地蔵菩薩発心因縁十王経という偽経(ぎきょう)が 11 世紀以後に作られ、裁判の日とされる7日、14日、21日、28日、35日、42日、49日、100日、一周忌、三回忌に供養する風習が生まれました。

[註 偽経(ぎきょう)]偽経、疑経あるいは疑偽経とは、中国や日本などにおいて、漢訳された仏典を分類し研究する際に、サンスクリット原本あるいはチベット大蔵経にない経典に対して用いられた、歴史的な用語である。中国撰述経典という用語で表現される場合もあるが、同義語である。また、日本人による日本撰述経典の場合も敷衍して偽経ということがある。

計量と文明の源流

--計量史を研究していて文明の定義が変ったのでしょうか。

岩田重雄 東ユーラシアの旧石器時代までさかのぼる10進法を中心とする記数法の完成と、長さの単位をはじめとする計量単位、計量器の性能などを調べて、文明間の系統がある程度明らかになりました。

たとえば、29,000年前まで竪穴住居から検出された中国文明の86cmの長さの単位は、イギリスの巨石文明の83cm、インダス文明の86cm、メソアメリカ文明の88cm、アンデス文明の85cmと共通していることがわかりました。

また、トルクメニスタンを中心とする7,500年前の中央ユーラシア文明は、インダス文明と関係があり、8,000年前のメソポタミア文明は、9,500年前のエリコ文明と関係があることがわかりました。オリエント文明と総称されるエジプト文明、メソポタミア文明とインダス文明は天びんの感度から同じ系列に属することがわかりました。

人類は数字、記数法と計量単位を基礎として、文明を発達させたため、「計量は文明の

母であり、文明は計ることからはじまった」といえます。

計量史の研究分野と方法

--計量の歴史を研究するには,どんな方法があるのでしょうか。

岩田重雄 人類の旧石器時代以来のあらゆる生活を、ものさし、ます、はかりなどの度量衡をはじめとして、気、光、熱、音、放射線などの各面から研究することが重要です。

また、法令ばかりでなく、絵画、彫刻などの美術品、詩歌、小説、物語、随筆などの文学作品に至るまで研究の対象になります。重要なことは計量器などを利用して実証的に研究することです。計量史の研究に参加するのに年齢、性別などの制限は全くありません。むしろあらゆる人たちに参加していただきたいと考えています。

その2 人類の進化と道具の使用

--人は誕生したころから物をはかっていたのでしょうか。

岩田重雄 人類は五〇〇万年前に誕生したといわれています。そのころ、はじめて直立二足歩行をしておりました。二足歩行できるのは、鳥や獣の一部にはいますが、直立できるのは人類だけです。それまで前足だったものが手になり、手を自由に動かすことで脳が刺激され、次第に知能が発達していきました。

手が自由に動くようになりますと、人類は三〇〇万年前から石器をつくり、二〇〇万年前には狩猟・採集によってえた食物を、根拠地にはこんで分配していました。その後、食物を加工したり、火をおこしたりして、しだいに文化的な生活をするようになったと思われます。

しかし五〇〇万年に及ぶ人類の歴史の中で、その九九%もの間、ものをはかったという証拠はまだ見つかっていません。この長い間の努力を通じて人類がはかることを知るようになり、これを基に各地で文明が発生しました。

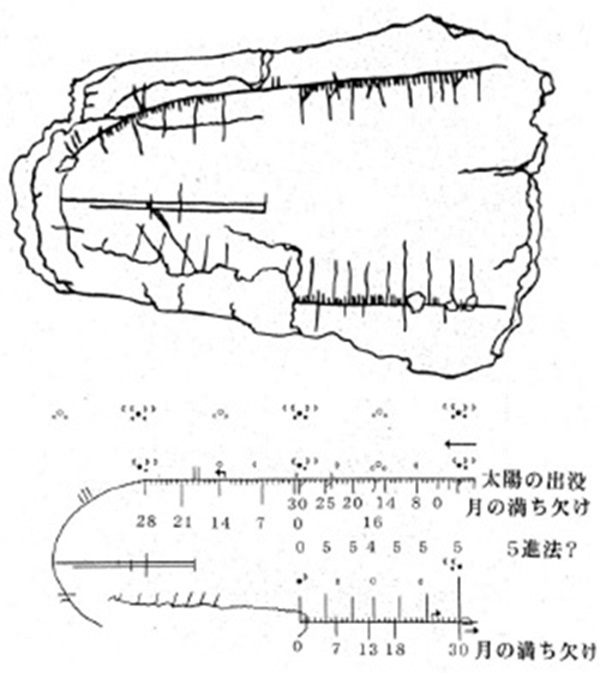

最初の数の記録は時間の記録

--人類はいつごろから数を記録していたのでしょうか。

岩田重雄 フランスのドルドーニュ地方の三万年前の遺跡から、石に線を刻みつけた遺物が見つかりました。アメリカのアレキサンダー・マーシャックによると、月の満ち欠けの記録であるといわれております。このころは氷河時代の終わりごろ、すなわち旧石器時代後期に相当しています。

--このような記録は進歩したのでしょうか。

マンモスの骨の刻線 13500年前 ゴンツィ遺跡

岩田重雄 今から一万三五〇〇年前になりますと、ウクライナのゴンツィという所から、マンモスの骨に刻み目をつけたものが発見されています。

これもフランスの記録と同じように、七日か八日毎に刻み目がつけられていますが、これは新月、上弦、満月、下弦、新月の四つの周期になっています。そしてこの四つの月齢に相当する節目の線が他の一日毎の線より長くなっています。

そしてこの線の反対側には五本目の線が長くなっています。これは、この時代に、すでに五進法が使われていたかも知れないと思われます。

人類の定住-農業、住居

--人類が定住するようになったことと計量との関係などは。

岩田重雄 紀元前一万二〇〇〇年ごろから、地球の温暖化がはじまりました。氷河がとけ、野も山も水にあふれ、湖や沼が出現しました。そして雨も多くなり、草や木が繁茂するようになりました。長い間、狩猟・採取の旅をつづけてきた人類は、野生の穀物を栽培してその土地に住むようになりました。

住むには住居が必要となります。当時の住居は土を掘って柱を立て、屋根を葺いただけのものでありましたが、柱を一定の間隔に並べると風雨に強い家ができることがわかり、これから長さの単位が生まれたものと考えられます。また食糧や水を貯蔵したり、分配するのに土器を作りはじめました。

このことは東アジア、特に日本の計量史をお話しするときに、改めて申し上げます。

西アジア最古の文明-先インダス文明

--西アジア最古の文明は何でしょうか。そうした文明と計量単位との関係はどうなっていたのでしょう。

岩田重雄 私は二〇年前にメソポタミア文明とインダス文明の質量の単位を研究しました。その結果、メソポタミアは一〇進法と六〇進法を使い、その単位の一つは五〇〇gであることがわかりました。

一方、インダスは二進法と一〇進法を使い、その単位の一つは一三六九gであります。東京の古代オリエント博物館の研究部長堀晄さんは西アジア一帯で発見された取っ手のついた分銅にあてはめたところ、インダスの系統であることがわかりました。彼はこれを先インダス文明と名付けました。

その分布する範囲はトルクメン、イラン、イラク、アフガニスタン、パキスタンに及ぶ広大な地域で、最も古い遺跡はトルクメンのダシリィ・テペとアナウで、紀元前五〇〇〇年までさかのぼります。

この文明は発掘が進んでおりませんので、詳しいことはわかりません。この文明が衰えた後に、西アジアにメソポタミア文明、アフリカにエジプト文明が起こりました。

長さの単位

--長さの単位はどのようなものを基に決まったのでしょうか。

岩田重雄 メソポタミア文明を開いたシュメール人の長さの単位を例にとって説明します。シュメール語の語源で分類すると、

▽人体の部分=指、一〇本の指、前腕

▽物=大麦、葦、棒、綱

▽感覚=遠い道(一〇・八km)

--感覚を利用したもので、別の単位はあるのでしょうか。

岩田重雄 五感という五つの感覚の中で、視覚を基にした単位で、シベリアのブカーという単位があります。これは雄牛の角が見分けられなくなる単位であります。視力が一~三、雄牛の二本の角の間隔を五〇~七五cmとすれば、見分けられる距離は一・七~七・七kmとなります。天候によっても異なりますが、数kmであると思われます。

インドの単位で聴覚を利用した単位があります。このゴルータまたはクローシャという単位は、牛の鳴声の届く距離です。三~七世紀の文献からは、一・八または三・六kmとなります。きわめて静かな平地で馬のいななきや犬の吠える声のきこえる距離は二~三kmです。

王様とものさし

--メソポタミアのものさしでエピソードのようなものはありませんか。

写真 バビロン第1王朝(メソポタミア)のハンムラピ王に葦のものさしと巻き尺に象徴される王権を与える太陽神シャマシュ1792~1750B.C.。ルーブル美術館(パリ)

岩田重雄 王権の象徴というと日本人は三種の神器を思いうかべますが、メソポタミアではものさしでありました。王は神から神殿を建設してもよいという許可を与えられた証拠として神から直尺と巻尺を手渡しされている浮彫がメソポタミアの各地でみつかっています。ウル第三王朝のウル・ナンム(二一一三~二〇九六B.C.)は月の神ナンナルから直尺と巻尺を渡されている浮彫があります。左側の王の部分は欠けていますが下には王が斧、コンパス、綱、左官用の道具らしいものを肩にかつぎ、後から神官が手伝っております。

またハンムラピ法典を公布したバビロン第一王朝のハンムラピ(一七九二~一七五〇B.C.)は、法典の上部に両方の肩から焔を出している太陽神のシャマシュから、直尺と巻尺を渡されています。目盛の刻まれている直尺は、上から下にかけて細くなっており、植物の茎、たぶん葦と思われます。

西アジアの計量思想と技術の東アジアへの伝播

--メソポタミアやエジプトの計量思想と技術が東アジアに伝播するのに何年かかったのでしょうか。

岩田重雄 天びんを例にとって説明します。人間が死後に生前の罪を裁かれるという、死後審判思想がメソポタミアで生まれたのは、二三〇〇B.C.ごろで、エジプトで天びんを使用して審判する思想が加えられたのが二一〇〇B.C.ごろであります。この思想が中国に入ったのが六七〇年ごろ、日本へ入ったのが一〇〇〇年ごろなので、中国まで約二九七〇年、日本まで三三〇〇年もかかっています。

エジプトで最古の天びんは紀元前四〇〇〇年紀のものですが、天びんのさおの水平を確かめる指針のついたのが第六王朝(二三四五~二一八一B.C.)ごろで、中国へ入って中国固有の天びんにとりつけられたのが一五七三(万暦一)年ごろ日本の堺へ入り、天びんにとりつけられたのが、一五九八~一六一四(慶長年間)年ですから中国へは三八三六年、日本へは三八六九年以上かかっています。

計量史の研究方法とその成果

写真 殷骨尺 15.773cm 黒川文化研究所(西宮市)

--最近の計量史の研究方法は昔の方法とどう違うのでしょうか。東アジアにおける話題で新しいものは何でしょうか。

岩田 昔は計量器が発掘されるか、文献に計量に関する記事がないと、それ以前のことは考えられないといわれていました。中国では殷の後期(一三〇〇B.C.)以後しかものさしが出土しておりませんし、日本は七世紀以後しか出土していません。一〇年前から私は、古代遺跡の遺構の中の竪穴住居に注目していました。その中の柱穴の間隔から、統計的な方法で長さの単位を検出しました。これにより東アジアを中国大陸、朝鮮半島、日本列島の三地域に限定すると、紀元前五〇〇〇年以降は殷の時代と同じ長さの一尺が一七・三cmのものさしを使っていたことがわかりました。

今までは未知の単位を調べるのに、割り切れたら単位であるとしたり、単位の数値をきめて、それに合うかどうかを目で数値を見て判定していました。単位は統計的に最も誤差の小さな数値が、単位としての可能性が高いのです。ある遺構が東西と南北に柱穴が並んでいる場合、東西から検出された単位の大きさと南北から検出された単位の大きさは異なる場合が多いのです。この場合は平均値と、統計的なばらつきの大きさで示すことが必要です。

遺構ばかりでなく、遺物からも検出できます。中国・四川省の三星堆遺跡から発掘された青銅製の立人像は、人の身長が一〇尺、全長が一五尺で、一尺の長さは一七・三cmでありました。

この一尺の長さは、成人女性の手の長さ、または親指と人差指をひろげた長さに相当します。

中国のます

--中国最古のますはいつごろのものですか。

岩田重雄 今までは四七五~二二二B.C.(戦国時代)のものが最古のますでありました。六年前に中国の趙建龍さんが甘粛省の大地湾のF九〇一という建物の遺構の中から、一対一〇対二〇対一〇〇の比率をもったますを見つけました。この年代は紀元前三一九〇年です。この大地湾の遺跡は紀元前五〇〇〇年ごろから続いており、ますの発見された建物は五〇尺×一〇〇尺の大きさがあり、一尺は一七・四cmでありました。最小のますの容量は二六四立法メートルで、成人女性が片手をわんのようにして水を入れた場合(五三立法メートル)の五杯分の容量に相当します。 戦国時代になると、一升は国によって異なりますが平均二〇〇立法メートルです。これは成人女性の両手わん一杯分に相当します。

日本では縄文土器、弥生土器などの各種の土器が大量に発掘されており、これらの中には穀物や水の計量や分配に使用されたますもあると思われます。

始皇帝

--秦の始皇帝が中国を統一したとき、度量衡制度をもりこんだ法律を公布しましたが、この制度はいつごろできたのでしょうか。

岩田重雄 秦は紀元前一〇世紀末に建国された国で、紀元前三五〇年に商鞅という大臣が度量衡制度を大改革しました。紀元前三五〇年の秦一号宮殿は六尺を一歩とし、一尺が二三・一cmになっておりました。現在、上海博物館にある孝公一八年(三四四B.C.)の銘の入った商鞅の作ったますは、一升で二〇二立法メートルの容量があります。これに二二一B.C.の始皇帝の「これを基準とせよ」という命令も彫ってあるので、一二三年以上秦で使われていた制度を中国全土に公布したもののようであろうと思われます。

始皇帝の詔を刻んだ分銅は百数十個発見されており、これらは比較的大きな質量のものが多いです。分銅は大小の質量のものを組にして使うのが普通です。未だ出土していないものや地中で湮滅したものを考慮に入れると、始皇帝一代で膨大な数の計量器を全国に配付したと思われます。

--始皇帝は分銅とますの誤差に対して、どのような刑罰を課したのでしょうか。

岩田重雄 紀元前三〇六年から紀元前二一七(始皇三〇)年までの法律を書いた竹簡(文字を書くために加工した竹)には次のようにあります。

一石(一両を一五・八三gとした場合、一九二〇両、即ち一二〇斤:メートル法で三〇・三九kg)の分銅で一六両以上(二五三・三g、〇・八三%)の誤差があるとき鎧一領、〇・八三~〇・四二%(二五三・三~一二六・六g)の誤差のあるとき楯一具の罰を課しています。

一斛(一〇〇升、二〇・二八L)のますで、二升(二・〇%、四〇四・六cm3)以上の誤差のあるとき、鎧一領の罰を課しています。

--始皇帝は自分に対して、あるノルマを課したといわれますが。

岩田重雄 一日に一石の質量(三〇・三九kg)の申請された書類を決裁しました。

古代文明で質量の最大の単位は類似しています。エジプトの二七・〇kg(インダス二七・四kg、メソポタミア三〇・〇kg)から中国三〇・四kg、アンデス二三・〇kgということです。

日本のものさし-中国との関係

--日本人はいつごろからものさしを使用していたのでしょうか。

岩田重雄 日本でものさしが出土するのが七世紀からです。昔の遺跡の中の遺構(残存している構造物)が規則的に作られているのに注目し、統計的な方法で長さの単位を紀元前一〇〇〇年以前で、長さの単位二つを検出することができました。一つは平均値一七・三cmで、残りの一つはこの四倍の六九・二cmでありました。

日本の遺跡一五〇を調べているうちに、年代はしだいにさかのぼり、現在では紀元前一万年(今から一万二千年前)までになりました。上限はまだ見つかりませんが、そろそろ頭打ちかも知れません。

これらの単位は一七・三cmが女性の中指から手首まで、または親指と中指を広げた時の長さであると考えられます。六九・二cmは片足を踏み出したときの長さと考えられます。当時の言葉や文字は不明ですが、中国の後世の文字の咫(シ)きと■(キ)に相当し、日本の古代の発音では、前者が「アタ」に相当するものと思われます。そしてものさしは使用していたと思います。[注記■(キ)の文字を作成できませんのでふせ文字もままにしております]

東アジア(中国大陸・朝鮮半島・日本列島)

--東アジアのうち、中国・朝鮮・日本の一尺の長さはどう変化したのでしょうか。

岩田重雄 東アジアの古代遺跡二三八、ものさし五一四から推定すれば、中国・朝鮮は一二三七B.C.以前、日本は一〇八七B.C.以前の一尺の長さは一七・三cmでありました。

その後にその長さは伸びはじめ、中国・朝鮮は紀元前五世紀、日本は同じく三世紀に二三・一cmになっていったん伸びは止まりました。しかし中国は一世紀から、朝鮮・日本は二世紀後半から伸びはじめました。特に五世紀から七世紀までの伸びは激しく、一尺の長さは三〇cmに近くなりました。

--激しい伸びとはどの程度でしょうか。

岩田重雄 一七・三cmが二三・一cmになる最初の伸び率は年間に〇・〇七mm、つぎの伸び率は一年間に〇・五七mmです。わずかな伸びのように見えますが最初の場合は八〇六年で三三%も伸びたことになります。

このように平均値が大きくなった時代、平均からのばらつきが大きな時代ほど世の中が乱れたことがわかります。

ものさしの変化から見た中国と日本の歴史

--ものさしの変化から中国の歴史を見るとどんな姿が浮かんできますか。

岩田重雄 最も大きな中国社会の混乱は二つあり、そのうちの一つは一二三七B.C.から四三一B.C.までのものです。これらの年代は数年から数十年の誤差が含まれます。これは殷末期の政治的混乱と、周が殷を滅ぼしたなごりと考えられます。つぎは一世紀から七世紀までで、特に五~七世紀は五胡一六国から南北朝にかけての戦乱です。

三五〇B.C.を頂点とする秦が周辺の国々を征服する混乱は、日本の弥生時代が開かれるきっかけとなりました。秦が計量制度を公布して五〇年たった一七一B.C.に世の中が最も安定していました。一二八B.C.にピークがみられますが、文献によると一二九~一二五B.C.にかけて匈奴が侵入しております。

--日本ではどうでしょうか。

岩田重雄 一七〇年に古代日本で最大の山が見られます。中国の文献によれば一四六~一八九年に倭国の大乱があったとされています。その他の山→多くの説があり比較困難です。

中国から朝鮮・日本への渡来

--ものさしが中国から日本に渡来するのに何年かかったのでしょうか。

岩田重雄 厳密な意味での渡来年数はわかりません。朝鮮半島まで含めて、大陸の端から日本列島までは数日間から数ヶ月あればよいと思います。ある長さのものさしが中国の遺跡で使われており、これが日本の遺跡で使われた年代の差は、中国全体の平均値と日本全体の平均値をくらべてみますと、四〇〇〇B.C.で三〇七年、一〇〇〇B.C.で二二四年、六〇〇年で五一年かかったことになります。

日本のものさし

--日本のものさしは七〇〇年から一八〇〇年までにどれだけ伸びたのでしょうか。

岩田重雄 七〇〇年では二九・七cm、一八〇〇年で三〇・三cmなので、一一〇〇年間に六mmしか伸びていません。一年間に〇・〇〇五mmの伸び率です。中国の二大動乱と比較すると、最初の殷周革命は日本の一四倍、南北朝の動乱は一一四倍になります。念のため中国の長さと比較すると、七〇〇年で二九・九cm、一八〇〇年で三一・四cmなので、その差は一・五cmとなり、伸び率は〇・〇一四mm、日本の二・七倍です。

一尺が三〇cm前後のものさしは、昔は「マガリカネ」、現代では曲尺といってものさしの主流です。

--鯨尺とはどういうものでしょうか。

岩田重雄 裁縫に使用するものさしで、江戸時代は曲尺の一尺二寸五分を一〇等分しております。文献上では一四九〇(延徳二)年の「鯨の物指」が最古の文字です。最近平泉の柳之御所跡遺跡から一一八九年以前と考えられる曲尺の一・二七六尺を一〇等分したものが出土しました。

日本のます

--日本のますはいつ頃から使われていたのでしょうか。

岩田重雄 四角な形をした(方形)ますは八世紀から出土しております。縄文時代や弥生時代でも、大量の土器を使用していました。穀物や水を貯蔵し分配するのにこれらの土器を使っていた筈です。断面図から容量が計算できるので、速やかな実行が望まれます。

日本のますの容量は昔は中国と同じであったと推定されます。八世紀ごろから急激に増加し、一七世紀半ばでほぼ一定になります。一七世紀までは偶然ではありますが西暦の年数に立法センチメートルをつければ、その一升の容量は八%以内の誤差で一致します。増加の原因の一つは、はかる物の種類、品質などの経済的価値、納める場合と授ける場合などで大きさを加減したためです。京都の東寺では一五世紀に二七種類のますを使い分けており、最大の容量のますは最小のますの三・七倍ありました。

一六六九(寛文九)年、江戸幕府は京ますの規格を定め、強い統制を行ったので、容量は安定しました。

日本のはかり

--日本のはかりの起源は。

写真(未収録)記録に残る日本最古の計量の長の子孫で、久比から五〇代目の上越市の居多神社の宮司、花ヶ前盛明さん

岩田重雄 中国では紀元前五世紀から最も精度の高い天びんが使われております。しかし中国における天びんの歴史はこれより一〇〇〇年から二〇〇〇年はさかのぼるかも知れません。中国で棒はかりが発明されたのは、諸説はありますが紀元前後であると思われます。

日本では崇峻天皇(五八七~五九二年)のころに上毛野久比が中国からはかりを持ってきたとされております。この子孫は商長首となり、はかりを使って物をはかり分ける者の長官になりました。これは記録に残る日本最古の計量の長で、その子孫は久比から五〇代目の上越市の居多神社の宮司、花ヶ前盛明さんであります。

日本の分銅

--日本の分銅の起源は。

岩田重雄 分銅は天びんと一緒に使用する質量の標準となるもので、棒はかりの目盛をきめるためにも用います。

中国では七〇〇B.C.から分銅が出土しており、七六三年までの一四六二年間は大きな変化がなく、一両の平均値は一四・三七gでありました。南北朝の戦乱で、分銅の質量は旧来の三倍になりました。

日本では八世紀から分銅が発見されております。七〇〇年に四二・四gで、年代とともに減少しており、その値は中国の値と同一でありました。したがって中国の標準から分離する一六世紀後半以前は、中国の分銅を標準として、日本の分銅を作っていたと思われます。一六世紀後半からは後藤家が分銅と大判を、分家が小判を作るようになり、明治初年までの質量の標準は安定していました。

日本の漢方薬の薬用量

--漢方薬の薬用量はどう変化したのでしょうか。

岩田重雄 分銅の質量は中国の南北朝の戦乱で、三世紀の頃の質量の三倍になりました。そこで唐は今までのものを小両、三倍のものを大両と呼んで区別し、日本もそれにならいました。人間の体格はこの間ほとんど変化がなかったので、薬用量は小両を使用することになりました。

しかし、大両が主流となるにつれ、しだいに忘れ去られていきました。本来、一四・三七gであるべき一両の質量が中国では三~三二g、日本では〇・五~二gが多いのです。

計量史の研究分野

--計量の歴史を研究するにはどんな方法があるのでしょうか。

岩田重雄 一言ではいえない位多くの種類があります。一つは計量器です。ものさし、ます、はかりをはじめ、電気、光、熱、音、放射線など、あらゆる物のすがたやエネルギーをはかる器具を、その発生の源までさかのぼって研究することです。

また計量に関係する法令、日本でいえば大宝令(七〇一年)、延喜式(延喜五年、九二七年)をはじめ計量法(平成五年十一月一日、一九九三年)に至る各種のものを調査することも重要です。さらに絵画、彫刻などの美術品、詩歌、小説、物語、随筆などの文学作品にあらわれた人類の計る行為の研究も重要であります。

そして人によってはかられた宇宙から素粒子に至るあらゆるものから研究することも忘れてはならないでしょう。

計量史の研究は時間や空間を網羅したもので、どの入り口から入り、どのような研究方法も可能なきわめて自由なものであります。究極の目的は計る行為から見た「人類とは何か」ということであります。

文明は計ることから始まった

--最近の計量史の研究から何がわかったのでしょうか。

岩田重雄 一〇年前まで計量器が出土しないと、それ以前の計量史についてはわからなかったのです。中国大陸では紀元前四〇〇〇年ごろの住居址の柱が一定間隔に並べられているので、長さの単位があったのではないかと考えられておりました。

私はそのころ、東アジアの中で、中国大陸、朝鮮半島、日本列島の古代の建物址の柱穴の間隔から一七・三cmとその四倍の六九・二cmの二つの単位を検出しました。そしてこれを古代の遺跡に応用したところ、東アジアでは共通の単位を使用していたことがわかり、文明の発生をとびこえて日本では紀元前一万年前までさかのぼって長さの単位を使っていたことがわかりました。

西アジアでは私の二〇年前の研究が基になって、十二年前に先インダス文明という紀元前五〇〇〇年までさかのぼる文明が発見されました。以来、私は「文明は計ることから始まった」といっております。

現代日本の計量に関する問題点

--現代の日本の計量に関する問題として考えられることは何でしょうか。

岩田重雄 省略ということで、二つに分けて考えられます。

三〇cmのものさしではかる場合、頭の中で下の数値を切り上げ、または切り捨て(丸めてという)て、五mmか一cmにしてしまう人が多く、一mmの一〇分の一まで目分量ではかる人はほとんどいません。もちろん最後の桁は目盛がないので、人により〇・一mmか〇・二mmの誤差は出ますが、一mmで止めるよりは正確であります。正確にものをはかる癖をつけることが計量の第一歩であります。

つぎの問題は接頭語だけで単位名をいう場合であります。キログラム(kg)、キロメートル(km)、を省略してキロだけ、センチメートル(cm)を省略してセンチ、ミリメートル(mm)、ミリグラム(mg)を省略してミリ、重量キログラム(kgw)を省略して質量の単位のキログラム(kg)とするなどのことです。

にんべん(人偏)にやま(山)とかいて仙人の仙という字になるが仙という字をにんべんだけで代用させるようなもので、漢字を知っている人なら絶対にやってはいけないことです。

特に最後の重量という用語は力と同じ性質の量を示し、ある物体の重量はその物体の質量と加速度(九八〇・六六五cm/s2)を掛けあわせたものです。このことは一八八九(明治二二)年の国際度量衡委員会で決議され、二人の日本人も参加した一九〇一(明治二四)年の国際度量衡総会で決定されたものです。国際的な取り決めがあってから、一〇〇年近くたっても直っていないのは大きな問題です。

2024-05-15-exploring-the-origins-of-measurement-in-ancient-civilizations-shigeo-iwata-