├

├計量計測データバンク ニュースの窓-280-宇沢弘文を通して考える「人の暮らしの基本要素と生産力の発達の作用」

├ 「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年4月24日号「日本計量新報週報デジタル版」

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年4月10日号「日本計量新報週報デジタル版」

├計量計測データバンク ニュースの窓 目次

├ある計測技術者外伝 後日譚(1) 矢野耕也

├計量計測データバンク ニュースの窓-279-

├計量計測データバンク ニュースの窓-280-

├

├宇沢弘文を通して考える「人の暮らしの基本要素と生産力の発達の作用」

The basic elements of human life and the development of productive forces

嬉しい、楽しいといった人の感情はどこから生れるのか。

経済とは何か。漢字としての「けいざい」(経済)は経世済民の略だと説かれる。私はこれにはこだわらない。

動物の暮らしに人の暮らしを写して考える。八ヶ岳の山荘には野生のシカが人に目に触れるほどに多く暮らす。親子とその一団が固まって暮らしている。人の目からは日がな一日、餌としての草を食む。日向ぼっこのように休んでいることもある。餌を求めて移動し草を食べて夜は固まって寝る。この地のシカは夜行性ということではなく昼に行動することが多い。外敵がいないから夜行の必要がない。夕方には頻繁に草を食む。そして夜は練るらしい。夜の行動は飼い犬が吠えることでその頻度と状態を知る。

草を食べる食事、年に一度の発情期とそれにともなう出産と子育て。これの繰り返しである。人の暮らしのうちの食糧の確保として採集、猟や漁、耕作と収獲がある。この方面では農業の集団という一団が形成され、人の暮らしに要るモノの確保のための分担としての分業がなされるようになった。

道具の発達としての機械は田畑の耕作に関係すれば能力を飛躍的に向上させた。荒れ地を開墾するのにブルドーザーが使われることと鍬を人が振るうことを対比すればその状態がわかる。

と話はここまでで経済ではなく人の暮らしの状態を簡単に探った。人の暮らしを経済として置き換えるならば難しさはない。喰う寝る遊ぶ、ことのようだ。遊びは犬の世界にもみることがでくるが、それは人の遊びとは違うらしい。遊びの要素、遊びのための脳活動が人を動物から分けて、独自の文化形式を形成させたことのようである。嬉しい、楽しいといった人の感情はどこから生れるのか。

機械の発達に付随する生産力の向上は、社会制度と文化制度の発達もたらすのであるが、その生産力の発達が素直な形で人の暮らしを向上させないことのもどかしさがある。

宇沢弘文は戦後に米国が日本に高速道路を敷設して自動車を走らせるその発端をGHQの調査団の通訳として駆り出されて現場に立ち会っていた。自動車の社会的費用ということを考えて、同名の文章を本の形にしたことと、その軽々は無縁ではない。日本の道路網を整備して米国車を走らせようとしたその動機を知っていればこそ、思いをめぐらしたことである。自動車の社会的費用ということでは一台の自動車を走らせるには一年間で200万円の費用を要すると説いていると解説書にはあるが、この実際を知らないのは勉強不足と自戒する。

公共交通手段が途絶えている私の山荘暮らしには軽トラック一台か軽のバンがあれば用が足ります。山荘の修繕と増築の木材の買出しのために軽トラックを買いました。軽のバンは四人乗りですから最寄り駅に人を迎えに行くのに使います。公共交通機関してのバス路線は冬季は動きません。山荘は八ヶ岳山麓にあります。人によっては別の言い方をします。それは蓼科山麓です。

本稿は庭に突然に駐車されたトヨタランドクルーザ-70(型式3DA-GDJ76W)に驚いて記したものです。都内には置かないでここにデポジットして使うのだと言います。私は駅まで迎えに行くことになります。

├

├(203) リスニングス 八ヶ岳高原の空と雲の詩 甲斐鉄太郎 - YouTube

├

├宇沢弘文 - Wikipedia

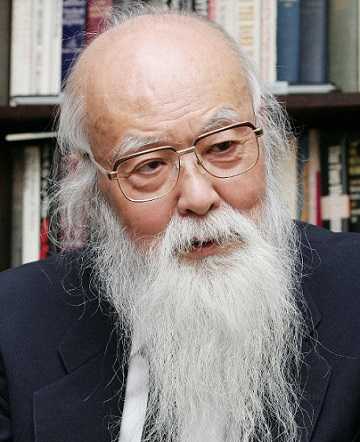

宇沢 弘文(うざわ ひろふみ、旧字体:宇澤 弘文、1928年〈昭和3年〉7月21日 - 2014年〈平成26年〉9月18日)は、日本の経済学者。専門は数理経済学。意思決定理論、二部門成長モデル、不均衡動学理論などで功績を認められた。シカゴ大学ではジョセフ・E・スティグリッツを指導した。東京大学名誉教授。位階は従三位。

経歴

生い立ち

鳥取県米子市出身。父時夫は小学校の教師。宇沢家の始祖は江戸中期に遡る。元は米子の南に位置する法勝寺(現在の南部町)というところの出で、のちに米子に移った。生家は代々米屋を営んでいたが破産している(時期は不明)。宇沢家は長い間、男の子に恵まれなかった。全くの女系家族といってよい。父も祖父も婿養子である。祖父は大工だった。父は春日村の農家の生まれで、二十歳そこそこで宇沢家に婿入りした。宇沢が3歳の頃に父は教師を辞め、家屋を処分して家族を連れて東京に出た。

学生時代

東京府立第一中学校(現・東京都立日比谷高等学校)、旧制第一高等学校を卒業。府立一中の同級生に速水融や田中健五がいる。旧制一高の同級生に寺田和夫、伊藤順(伊藤貞市の子息)がおり、同じラグビー部に所属していた。1951年に東京大学理学部数学科を卒業し、数学科の特別研究生となった。彌永昌吉に数論を、末綱恕一に数学基礎論を学んだが、経済・社会問題への関心から経済学に転じる。数学から経済学へ転じたのは、河上肇の『貧乏物語』を読み感動を覚えたからとも、太平洋戦争敗戦による日本の経済困窮をなんとかしたいという希望からとも言われる。

経済学者とし

て

以後、統計数理研究所、朝日生命などに勤務した後、スタンフォード大学のケネス・アロー教授に送った論文が認められ、1956年に研究助手として渡米。スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校で研究教育活動を行い、1964年にシカゴ大学経済学部教授に36歳で就任した。専門的な論文として最適成長論や二部門成長論の業績があった。

1968年に東京大学経済学部に助教授として戻った(翌年教授)。シカゴ大学で教授であったにもかかわらずなぜ助教授なのかと当時の世界の経済学界で話題になったが、当時の日本の大学は年功序列で、宇沢が教授になる年齢に達していなかったためであった。また、アメリカを去った理由の一つとして、当時のアメリカがベトナム戦争にコミットしていたことに抗するところがあった。

1989年東京大学を退官。同年新潟大学に移り経済学部教授。1994年中央大学経済学部教授に就任、その後、同大学経済研究所専任研究員、同大学研究開発機構教授を歴任した。

日本に帰国以来40年以上にわたり日本政策投資銀行設備投資研究所顧問を務めていた。

成田空港問題では成田空港問題シンポジウムを主催した隅谷調査団の団員として活動した。また、地球的課題の実験村構想具体化検討委員会では座長を務めた。東日本大震災直後の2011年3月21日、脳梗塞で倒れ、その後はリハビリテーションを続けていた。2014年9月18日、肺炎のため東京都内の自宅で死去。86歳没。叙従三位。

年譜

1928年7月21日 - 鳥取県米子市に生まれる。

東京府立第一中学校(現東京都立日比谷高等学校)卒業。

1948年 - 第一高等学校理科乙類卒業。

1951年 - 東京大学理学部数学科卒業、1951年から1953年まで同特別研究生。

1953年 - 統計数理研究所勤務

1954年 - 朝日生命アクチュアリー

1956年 - スタンフォード大学経済学部研究員、1958年同助手、1959年同助教授。

1960年 - カリフォルニア大学バークレー校経済学部助教授。

1961年 - スタンフォード大学経済学部準教授。

1962年 - 経済学博士(東北大学):博士論文『レオン・ワルラスの一般均衡理論に関する諸研究』[18]。

1964年 - シカゴ大学経済学部教授。

1968年 - 東京大学経済学部助教授、1969年同教授、1980年同経済学部長。

1989年 - 東京大学を定年退官、東京大学名誉教授。新潟大学経済学部教授に就任。

1994年 - 同大学退官、中央大学経済学部教授。

1999年 - 同大学経済学部教授定年退職、中央大学経済研究所専任研究員、国際連合大学高等研究所特任教授。

2000年 - 中央大学研究開発機構教授。

2003年 - 同志社大学社会的共通資本研究センター所長。

2009年 - 慶友国際医療研究所社会的共通資本研究室長。

2011年 - TPPを考える国民会議代表世話人。

2014年9月18日 - 肺炎のため東京都内で死去。86歳没。

業績

新古典派の成長理論を数学的に定式化し、二部門成長モデルや最適値問題の宇沢コンディションも構築した。新古典派経済成長モデルではその成長経路が安定的とされてきたが、宇沢は「安定的」なものではなくむしろ不安定なものである、また経済はケインズ的な失業を伴うという点に着目した[19]。不均衡動学理論の展開により、アメリカ・ケインジアンたちに挑んだが、自らの着想の定式化に苦心した。国際経済学の分野では、関税による保護の下で資本を流入させると厚生が悪化し得るという宇沢=浜田の命題を示した。

思想

反戦

著書『再検討』で、アメリカの経済学者が、費用便益分析でベトナム戦の殺戮率を計算していたことを批判している。宇沢は「ベトナム戦争は、広島・長崎への原爆投下にも匹敵する人類に対する最悪・最凶の犯罪である」と述べている。

環境問題

日本に戻ってから当時の日本の社会問題であった公害による環境問題に関心を寄せ、自動車を批判し、環境運動の先端に立つようになった。1974年に都市開発・環境問題への疑問を提起した『自動車の社会的費用』を発表し、「社会的共通資本」の整備の必要性を説いた。『自動車の社会的費用』は「ベストセラー」や「ロングセラー」と評された。水俣病問題や三里塚闘争の仲裁にも関わり、地球温暖化に警鐘を鳴らした。地球温暖化の問題では、「(比例型)炭素税」を導入を主張した。東大教授時代は、電車や車を使わず、自宅からジョギングで通っていた。

大気や水道、教育、報道など地域文化を維持するため一つとして欠かせないと説き、市場原理に委ねてはいけないと主張している。

フリードマン批判

シカゴ大学で同僚だったミルトン・フリードマンと激しく対立し、フリードマンの市場競争を優先させたほうが経済は効率的に成長するという主張に対し、宇沢は効率重視の過度な市場競争は、格差を拡大させ社会を不安定にすると反論した。後年は、成長優先の政策を批判する立場に転換した。

社会主義・共産主義批判

宇沢は、西側の資本主義による成長優先政策を批判する一方で、ソ連型の社会主義体制、およびカール・マルクスの共産主義・マルクス主義についても批判している。宇沢は、ソ連型の社会主義社会は、うらやむべき体制ではないし、米ソを比較した場合、アメリカ経済の方が全体としてはうまくいっているとし、資本主義社会には内在的な不平等化傾向があり、所得分配の不平等の激化によって大衆の反抗を招き、革命によって社会主義へと移行するというマルクスのシナリオには疑問があるし、検証することができない種のものだと批判している。

また、1989年に刊行した『経済学の考え方』(岩波新書)において宇沢は、第二次世界大戦直後の時代において社会主義は、資本主義の欠陥を克服する理想的な制度とみなされたが、特にソ連と東欧の関係における対立によってそのような考えは修正を迫られたとする。1956年のハンガリー侵攻(反スターリニズムの動乱に対するソ連の軍事介入)、1968年のチェコスロバキア事件、1980年代のポーランド問題などにみられるように、ソ連は、世界的な統一的社会主義を形成し、ソ連による支配を実現しようとして、東欧諸国のヘゲモニーをとり、その方向づけを強制してきた。東欧諸国は、軍事的、経済的な面だけでなく、司法、電力、水道、教育などにおいてもソ連に対して従属関係にあったが、これは社会主義建設の理念のもとの「全人民国家」によって正当化されてきた。

さらに宇沢は、レオニード・ハーヴィッチのインセンティブ・コンパティビリティ (Incentive compatibility) (誘因両立性)理論を紹介して、社会主義を批判した。ミーゼスやハイエクの計画経済批判を発展させたハーヴィッチは、インセンティブ・コンパティビリティの条件を満たすようなマクロ経済計画は一般に不可能であることを証明した。宇沢によれば、ハーヴィッチの証明は限定的な証明であり、現実の社会主義における資源配分の問題に直接適用できるものではないが、社会主義に抱きがちな幻想の非論理性を的確に指摘したものであった。社会主義的な人間像では、資本主義から社会主義へ移行すれば、自己利益を追求する資本主義的人間から、人格的完成度を持つ社会主義的人間へと変貌していくとされてきた。しかし、社会主義国家における官僚も、自己利益を追求する本来的性向を持つし、しかも、資本主義国家における権限よりもはるかに強力な権限を付与され、かつ、党によってコントロールされており、社会主義国家におけるインセンティブ・コンパティビリティの問題は、資本主義におけるそれよりも深刻な問題をもたらす。資本主義では、投機による景気変動の不安定な波が存在するが、社会主義では、農業における自然的人工的要因によって惹き起こされる変動と、経済計画と現実との乖離から生じる変動とが共鳴して不安定な波が作り出される。また、資本主義では、市場経済の動きによって環境破壊が発生するが、社会主義では、党が主導する国家官僚の偏向や俗悪性がさらに拡大し、時として資本主義以上に深刻な環境破壊が発生する。かつて社会主義は自由で抑圧されない人間的な社会とみなされていたが、現在(1989年)では、資本主義と同様の非人間的な暗いイメージを提示していると総括した。

├

├社会的共通資本/宇沢 弘文|岩波新書 - 岩波書店

書籍 岩波新書 経済 社会科学 経済・財政・統計

刊行日2000/11/20 新書・並製・カバー・250頁ISBN9784004306962

著者略歴 ゆたかな経済生活を営み,すぐれた文化を展開し,人間的に魅力ある社会を安定的に維持する―このことを可能にする社会的装置が「社会的共通資本」である.その考え方や役割を,経済学史のなかの位置づけ,農業,都市,医療,教育といった具体的テーマに即して明示.混乱と混迷の現代を切り拓く展望を開いていく,著者の思索の結晶.

├

├自動車の社会的費用/宇沢 弘文|岩波新書 - 岩波書店

書籍 岩波新書 経済 社会科学 経済・財政・統計

青版B-47 刊行日1974/06/20 194頁 ISBN 9784004110477

著者略歴 自動車は現代機械文明の輝ける象徴である.しかし,自動車による公害の発生から,また市民の安全な歩行を守るシビル・ミニマムの立場から,その無制限な増大に対する批判が生じてきた.市民の基本的権利獲得を目指す立場から,自動車の社会的費用を具体的に算出し,その内部化の方途をさぐり,あるべき都市交通の姿を示唆する.

├

├宇沢弘文の経済学 「社会的共通資本」を知るための3冊 | 日経BOOKプラス

宇沢弘文の経済学 「社会的共通資本」を知るための3冊 2024.12.9

前田 裕之/学習院大学客員研究員・文筆家

新古典派経済学の限界を指摘し、社会的共通資本を重視した宇沢弘文氏(東京大学名誉教授)。「経済学の書棚」第24回前編は、その出発点となった『自動車の社会的費用』、社会的共通資本の理論と実践を自らの経験を交えて解説した『社会的共通資本』、社会的共通資本の思想的な背景と基本概念を解説した、宇沢経済学を知るのに最適な一冊『宇沢弘文の経済学』を紹介する。

東大赴任後に研究テーマを大きく転換

2024年は宇沢弘文氏(東京大学名誉教授)の没後10年に当たる。今回は、同氏が「社会的共通資本」の大切さを訴えるために一般読者向けに執筆した著書や、その真意を知る位置にいた学者による著書などを紹介する。

宇沢氏は1950~60年代に米スタンフォード大学、米シカゴ大学などで活躍した経済学者だ。主流派の新古典派経済学の枠組みの中で、数理計画法の考案、一般均衡理論の存在証明、新古典派成長理論の応用範囲を拡大する2部門モデルの構築など画期的な成果を上げ、学界で高く評価された。

1968年に東京大学に赴任した後、研究テーマを大きく転換し、「社会的共通資本」の研究と、社会での活動に力を注いだ。社会的共通資本とは何か、どんな意図でこのテーマに取り組んだのか。

路線転換の出発点は『 自動車の社会的費用 』(岩波新書/1974年6月刊)である。日本における自動車の普及や道路建設がもたらす様々な問題を「社会的費用」という概念を使って告発した同書は大きな反響を呼び、ベストセラーとなった。『自動車の社会的費用』(宇沢弘文著)。日本における自動車の普及や道路建設がもたらす様々な問題を「社会的費用」という概念を使って告発した本。

新古典派経済学の限界を指摘

冒頭で、公害、環境破壊、都市問題、インフレーションなどの現代的な課題を取り扱うとき、正統的な経済理論(新古典派経済学)の限界に突き当たらざるを得なくなるとの認識を表明し、代替的な理論体系の構築を試みていると記している。

自身が依拠してきた新古典派理論とは異なるアプローチを模索しつつ、現代的な課題を象徴する自動車の問題に切り込むという宣言であり、覚悟を決めたうえで大きな一歩を踏み出したといえる。

同書によると、自動車の利用は道路という社会的資本の使用を媒介とし、一般市民の生活に大きな影響を与えている。自動車通行によって都市環境は破壊され、自然は汚染されてきた。市民生活の安全を脅かし、社会の安定性は失われつつある。にもかかわらず、自動車の利用者は社会的に発生する様々な費用を負担せず、自らの便益だけを追求しようとしている。続きを読む 1/3 自動車1台で年200万円の社会的費用。

├

├経済学者宇沢弘文氏の旧制第一高等学校の盟友、弁護士後藤昌次郞氏との友情

数学から数理経済学に転身した宇沢弘文氏

第5話 数学から数理経済学に転身した宇沢弘文氏

数学の階段を登っていた人が数理経済学に転身することがある。宇沢弘文氏は東京大学数学科を卒業した後に、戦後日本の苦境にあえぐ国民経済の役に立ちたいと考えて経済学に移った。米国ではミルトン・フリードマン氏がその代表である。フリードマン氏はラトガーズ大学で学士号を取得後、数学と経済学のどちらに進むか迷う。世界恐慌の惨状を目にしたため経済学を選んだ。シカゴ大学で経済を専攻し修士号を、コロンビア大学でサイモン・クズネッツ氏(1971年ノーベル経済学賞受賞)の指導を受け博士号を取得した。フリードマン氏は宇沢弘文氏の先輩格でシカゴ大学で教鞭を執っていた。新自由主義の経済学を打ち立てて米国政府の政策に大きな役割で関わった。宇沢弘文氏は数理経済学でノーベル賞級の業績を挙げていた。大学の同僚であるフリードマン氏の血も涙もない経済学を嫌悪した。ベトナム戦争に反対していた宇沢弘文氏は東京大学に移ってやがて経済学部長に推されてその職に就任した。米国の経済学者が類似の業績でノーベル賞を贈られたから宇沢弘文氏の業績は相当なものであった、のちに宇沢弘文氏はフリードマン氏の経済学の反対方向に向かう。その重要なきっかけは水俣病患者救済への関わりであった。

第6話 その1 数学から数理経済学に転身した宇沢弘文氏が打ち立てた社会的公共資本概念

経済学者となったフリードマン氏は、義務教育、国立病院、郵便サービスなどは、公共財として位置づけるのではなく、この部門にも市場を通じた競争原理を導入する政策を説いた。小泉純一郎内閣は郵政民営化などでフリードマン氏の新自由主義政策を実行する。大阪府では大阪維新の会の知事が公立病院を解体した。後に新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症COVID-19の猛威に対して医療が対応力を失うという事態を招く。大阪府知事、大阪市長には弁護士経験を売り物にする人物が就任して新自由主義に基づく政策運営をしてきた。政治の世界に踏み出す弁護士たちの社会観形成に危うさがある。社会を総体としてどのように理解するかは大事だ。人は流行の論理に惑わされて意識を決定する。自己の意識が絶対となるとその意識だけで突っ走る。

人格修養と学識や知性を育むための教育課程として重んじられたのが旧制高等学校におけるリベラル・アーツであった。教養や知性を鍛えないままに専門課程に進み、そのうちの一つとしての法曹資格を得るために司法試験に合格して弁護士になる者が多い。弁護士というだけで世間はその人を高く評価する。高い評価は選挙にでると大きな票につながる。弁護士試験は公務員採用試験と同じで択一式で行われ加えて論文試験がある。公務員採用総合職試験にも論文試験がある。採用された公務員におけるできる者とできない者と普通らしい者との三分の一分布は弁護士にも当てはまる。人権感覚が欠落した法曹関係者は多い。学校教育における人格陶冶は大事であるが、これは家庭教育で形成されるようだ。偏差値偏重、点数主義の受験環境は情けも容赦もない弁護士を生み出す。国家公務員における国民のためになりふり構わず尽くすという古賀茂明氏が分類するところの消防士型は弁護士にはいないか、絶滅状態だ。弁護士は検察と裁判所と一体になって犯罪者を創り上げる組織構造として組み付けられている。この枠からはみ出すことができる弁護士や裁判官はほとんどいない。

第6話 その2 数学から数理経済学に転身した宇沢弘文氏が打ち立てた社会的公共資本概念

宇沢弘文氏はフリードマン氏と同じシカゴ大学で経済学教授として勤務していた。フリードマン氏らの血も涙もない冷血な新自由主義経済学の姿を目の当りにする。一方で大学院大学であるシカゴ大学の少なからず学生が殺戮の現場であるベトナム戦争に兵士として駆り出さる恐怖から精神を崩壊させていた。宇沢弘文氏は米国の戦争政策に幻滅したために米国での経済学の教職に留まることができなかった。旧制高校で医学部への道を歩んでいた宇沢弘文氏は経済学者として水俣病にかかわるうちに医学を目指したころの意識が再度芽生えた。公害を起こさない起こさせないための社会政策として社会的共通資本の概念を打ち立てた。大気や水道、教育、報道など地域文化を維持するために欠かせないのが社会的共通資本である。フリードマン氏の主張する効率重視の過度な市場競争は、格差を拡大させ社会を不安定にする。日本の現代の社会格差と貧困の背景には新自由主義を元にした派遣労働と非正規雇用の蔓延がある。国家公務員や地方公共団体の職場でも派遣労働と非正規雇用の比率が高い。社会的共通資本の概念に立つ経済学と社会政策は、自由民主党の新自由主義経済政策への対抗軸になっている。

第6話 その3 宇沢弘文氏の旧制第一高等学校の盟友、後藤昌次郞氏との友情

後藤昌次郎氏はある事件の弁護活動に関わったことから収入が途絶えがちになって四畳半一間で妻子と暮らしていた。1949年(昭和24年)8月17日に福島県の日本国有鉄道(国鉄)東北本線で起きた列車転覆によって運転手3名が死亡した松川事件の労働者被告の弁護活動期間中のことである。後藤昌次郎氏は松川事件の弁護団に加わっていた。1950年(昭和25年)12月6日の福島地裁による一審判決では、被告20人全員が有罪(うち死刑5人)、1953年(昭和28年)12月22日の仙台高裁による二審判決では17人が有罪(うち死刑4人)、3人が無罪となったが、裁判が進むにつれ被告らの無実が明らかになった。松川事件はGHQのキャノン機関が仕組んだ謀略であることが事実に近いようだ。後藤昌次郎氏は宇沢弘文氏と旧制第一高等学校の仲間であり、宇沢弘文氏が敬愛する人であった。後藤昌次郎氏は旧制第一高等学校文科および理科卒業、東京大学法学部を経て、1954年に弁護士登録。松川事件、八海事件、青梅事件などにかかわった。後藤昌次郎氏の著書に『冤罪』(岩波新書、1979年4月)がある。

宇沢弘文氏はTPPつまり環太平洋パートナーシップ協定(英語: Trans-Pacific Partnership Agreement、略称: TPP)反対の運動を体調不良の状態にあった後藤昌次郎氏から頼まれて引き継いだ。宇沢弘文氏は不平等極まりないTPPを第三の開国だと述べている菅直人首相の無知ぶりに呆れかえる。黒船来襲にともなう日米修好条約、第二次大戦後の米国支配に次ぐのがTPPであり、これが第三の開国だという菅直人首相の言葉に憤(いきどお)る。枯れ葉剤が大量に撒かれたベトナムの農地における農業と、撒いたがわの米国の農業が区別なく同じ市場で競争するという理不尽に我慢がならなかった。米国は自己都合で2017年1月TPPから離脱したことで日本の農業は平穏を保たれる。後藤昌次郎氏は岩手県和賀郡黒沢尻町(現・北上市)生まれ。旧制黒沢尻中学校(現岩手県立黒沢尻北高等学校)から旧制第一高等学校文科に進み、東京大学法学部を経て、1954年に志をもって弁護士になった。黒沢尻町は北上川が緩やかに流れる穀倉地帯にある。現在は工場が多く建つようになったが農業地帯であることに変わりはない。氷河期のの地下水まで汲み上げて耕作する米国の農業と日本の農業を同じ土俵に載せることはできない。緑たやけき北上の景色は日本の農耕文化の産物なのだ。後藤昌次郎氏の消息は共同通信社、2011年2月14日付の記事「後藤昌次郎氏死去」が最後となった。 近ごろの日本の宰相は深い知識や知性を持ち合わせない。人品卑しき宰相が多い。

├

├

├経済学者宇沢弘文氏の旧制第一高等学校の盟友、弁護士後藤昌次郞氏との友情

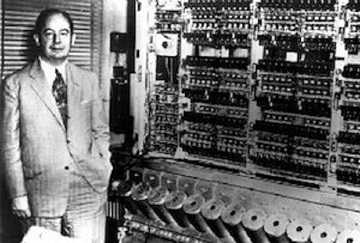

写真はノイマン型コンピュータとジョン・フォン・ノイマン

特別な頭脳の持ち主であるジョン・フォン・ノイマン。アインシュタインも認める天才、ジョン・フォン・ノイマンとはどんな人物だったか。ジョン・フォン・ノイマンは、1903年12月28日、ハンガリーのブタペストで生まれた。幼い頃から神童と呼ばれていた。電話帳を1冊暗記できるほどの記憶力の持ち主であった。8歳の時には微分積分をマスターしていた。ジョン・フォン・ノイマンはどんな学問でもできた。自分の好きな数学を選び、ブタペスト大学、スイス工科大学、ベルリン大学の3大学に同時に在学し、数学と化学の学位を取得。大学卒業後、ドイツのゲッチンゲン大学に職を得た。1920年代のゲッチンゲン大学は量子論の世界でも屈指の研究期間であり、ノイマンも量子論の研究をした。ノイマンは新しいものが好きのだった。当時のヨーロッパの古い体質が合わなかったこともあって、ゲッチンゲン大学大学の教授の地位は得られなかった。チャンスを求めてアメリカに渡った。ノイマンはプリンストン大学で仕事を得る。そこでアインシュタインらとともに研究に従事する。ノイマンはアメリカの市民権を得る。このころドイツではナチスが第一党となっていた。ユダヤ人であるノイマンはドイツには戻れないのでアメリカで働くことにした。最初の仕事は弾道計算を行うためのコンピュータを開発することであった。ドイツ軍のエニグマと呼ばれる暗号作成機の解析を行うなど軍事研究に携わる。エニグマの暗号解読には英国のアラン・チューリングらが成功し、その機械がチューリング・マシンである。ノイマンは原子爆弾開発プロジェクトであるマンハッタン計画に参加する。アインシュタインは、自らの発明や仕事に対して、自ら責任をもつ必要があると言い続けていた。ノイマンは、科学者は生み出したものの使い道を考えるのには適さない、と言ってる。自分の研究結果がどのように使わるかにイマンは口を出さなかった。コンピュータや核兵器の開発に携わっていたが、ノイマンは穏やかで人に好かれた人物だった。天才と言われていたノイマンはあくまで一人の科学者、一人の人間だった。フォン・ノイマン型のコンピュータこそが今のコンピュータのスタンダードである。現在のコンピューターは、プログラムをデータとして記憶装置に格納し、実行する方式をとっている。この方式がノイマン型コンピュータと呼ばれる。世界最初のノイマン型コンピュータは1949年にイギリスで開発されたEDSACである。1942年に世界最初のコンピュータABCが開発されたが、計算をするたびに真空管の配列や配線を変更しなければならなかった。世界最初のコンピュータABCは汎用性のないコンピュータであった。イマンは、プログラムからハードウェアを独立して実行させる方式を考え出した。ソフトウェア(プログラム)という概念をこの時に誕生させた。ノイマン自身もノイマン型コンピュータEDVACの開発に加わっていたが開発が遅れたために、イギリスのEDACが世界初のノイマン型コンピュータとなった。EDVACの基本設計はジョン・エッカートとジョン・モークリーによって考案された。ノイマンは途中から参加していた。ノイマン型コンピュータといわれてるのは、EDVACは軍事機密として開発されていたためメンバーを公表しなかった。ノイマンがEDVACの論理的側面をまとめた論文を発表したことで、その機械がノイマン型コンピュータとして周知された。ノイマンはノイマン型コンピュータの着想をまとめて数学的に裏付けを与えた人であった。実際の開発者は別だった。

├

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年5月1日号「日本計量新報週報デジタル版」

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

夏森龍之介のエッセー

田渕義雄エッセーの紹介

TOPへ