├

├計量計測データバンク ニュースの窓-264-満州国運営と関東軍によるアヘンの製造と軍資金の調達の事実確認資料

├

├計量計測データバンク ニュースの窓 目次

├

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年3月6日号「日本計量新報週報デジタル版」

├

├財務省が第153次製造貨幣大試験を実施 令和6年10月28日、大阪市の造幣局で

├貨幣の定義 日本銀行券 日銀券発行と管理 貨幣大試験

├貨幣として機能した麻薬のアヘン

├(134) 01:45NHKスペシャル 「調査報告 日本軍と阿片」 - YouTube

├

├日本軍と阿片 調査報告 大東亜戦争の鍵はアヘン(麻薬)政策 日本軍はアヘンを使って何をしたのか?

https://www.youtube.com/watch?v=Azvg7xsnrr4

├

├【WGIP】調査報告 日本軍と阿片

https://www.youtube.com/watch?v=5oqHBS7YnxE

├

├(134) 【日本政府・謎の資金源】70年間地下室で眠り続けた“極秘文書”。そこに記された驚愕の真実とは?|スタンフォード大学フーヴァー研究所 リサーチフェロー(1977〜2023) 西鋭夫教授 - YouTube

├

├書評 山田豪一著『満洲国の阿片専売-「わが 満蒙の 特殊権益」の 研究-』

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rekishitokeizai/46/2/46_KJ00005133636/_pdf/-char/ja

〔汲古書院・2UO2 年・927+18 頁〕〔平井廣一・北星学園大学)

本書は,満州国建国とほぼ 同時に発足した阿片専売の実態を,その 収支計算を骨格にしながら,加えて,関東州と満州国間貿易(密貿易を含む)の実態,満州国と隣接する関東都督府一関東庁の阿片専売との対立,阿片専売が華北分離 1:作に果たした役割,関東軍による満州の軍事支配と罌粟の確保策,罌粟栽培農家の経営分析など,多面的な肉付けによって描いた1000頁にも及ぶ大作である.

全体の章立ては以下のとおりである.

序 章・満州国阿片専売前史

第1章 満州国財政と阿片専売

第2 章 満州国建国公債

第3章 阿片専売事始

第4 章:熱河侵攻

第5章 密売との抗争

第6章 関東庁を潰す

第7 章 阿片専売反対の声あがる

第8章 蒋介石の6年禁絶計画の挫折

第9章 北満と熱河の罍粟栽培

第10章 1937年,転換点に立っ

満州国の阿片専売の利益金が満州国財政に占める比率については触れていないが,専売が軌道にのった1935〜1937年度の利益金が一般会計歳入決算に占める比率は,それぞれ2.2.%,5.1%,8.5%.(租税収入は51.8%,59.3%,57.8%)

[註]租税収入とは、国や地方公共団体が国民や住民から徴収する税金(租税)によって得られる収入。政府の経費や公費に充てられる。

【租税収入の主な内訳】

所得税、法人税、相続税、消費税、酒税、関税、印紙税、住民税、事業税、 固定資産税。

本書の主題である満州国の阿片専売の展開に焦点を絞って,内容を要約しよう.

1932年3月の満州国建国と同時に.3月~6月を一会計年度とする建国年度予算が編成され,翌7月から33年6 月を 1会計年度とした大同元年度予算が立てられる.同年度予算は歳出入1億円の均衡予算であったが,歳入には3000万円の建国公債収入が予定され,その担保に阿片專売利益金500万銀円(残りは塩専売利益金〉が充当されていた.

こうして阿片専売は,満州岡財政に組み入れられ,大同元(1932)年度予算で「専売公署特別会計」予算として発足する.そして同年度の一般会計に繰入れる益金を500万円,翌大同2年度はいっそう強気の980万円と見込んだが,決算ではわずか 37万円汲び 47 万円と惨憺たる結果に終わった.

その理由は,満州国の専売阿片が関束州の専売阿片と競合してほとんど売れなかったからである.すなわち,満州国と国境を接する関東州では,都督府一関東庁の財源確保策として阿片専売が実施されていたが,その専売阿片の大部分(第一次大戦期では 90%)が満鉄経由で関東州外である満州で販売されていた(著者はこの関東州阿片の州外販売権を「満蒙の特殊権益の一部」と位置付ける).したがって,満州国の専売公署は,同国の阿片専売擁護のためにはこうした関東州阿片の流入を阻止する必要があり,満州国の実質的支配者である関東軍は,満州国で関東州阿片の販売拠点となっている満鉄付属地の撤収と売り捌き入である日本人を保護している治外法権の撤廃を達成すべく,1934年に在満機構の統・(関東庁廃止と関東局新設)に踏み切る.

著者によれば,関東軍による「満蒙特殊権益の廃絶」である.もうひとつ,これが満州国の専売阿片が売れなかった第1の理由であるが,国内の密栽培と密売がある.満州国が「阿片法」を施行した際には,その内容を極秘にしていたため,「フリーマーケット」を取引市場とする安価な密売阿片が市場に大量に出回っていたのである.売れない在庫を抱えた専売公署は,結局その在庫を華北分離工作に用いる.まず,専売公署は,大津にある支那駐屯軍の謀略機関(阪田機関)に専売阿片を売り,阪田はそれを天津や北京の阿片市場で再販売して銀貨を入手し,さらにその銀貨を高騰するニューヨーク相場で売って荒稼ぎをする.現地軍はその資金を華北の有力者の抱き込み資金として湯水のように使ったのである.さらにこうした満州国の専売阿片の華北への密輸は,蒋介石政権の「阿片六年禁絶計画」を挫折に追いこんだ.

この計画は,いわゆる阿片吸食者を特許登録して患者を漸禁するというものであったが,華北の登録者は北京以外ほとんど皆無であった.というのは,梅津・何応欽協定によって,登録は日本軍側から見れば一種の「排日策動」として「処断」の対象となったからである.しかし,翌34年度から専売阿片が売れ始め,35~37年度はそれぞれ200万円,890万円,1400万円の益金を予算に計上できた.また原料阿片も,36年度までは熱河省と北満地方から川頁調に調達できた.特に後者では,専売公署による罌粟栽培農家からの収買価格が高かったために,「罌粟栽培は銀の鉱山」であるといわれた.

ところが,それもつかの間,同地方の罌粟栽培は,治安の悪化と関東軍による軍需工事に罌粟収穫人夫が多数動員されために37年夏には中止となる.37年3月に関東軍参謀長に就任した東条英機の意向をうけた満州国政府は,同年10月,今後10年問で阿片吸食者の根絶を目指す「阿片断禁方策要綱」を発表,財政専売としての阿片専売は大きな転換点を迎えることになる.加えて,同年7月の日中戦争の勃発によって,罌粟の収買が激減して満州国は阿片輸入国になるのである.

以上がきわめて簡単に要約した本書の内容である.1000 頁近くに及ぶ大作ではあるが,論理は明快で,しかも表現にも工夫がされているため大変読みやすい.本書によって,満州事変期における満州国の阿片専売の実態分析はかなりの掘り下げが進んだといえよう.

まず,専売の基礎的統計として,発足当初の1932年度から目中戦争勃発時の1937年度までの予算と決算,とりわけ今では復刻版があるとはいえ.『満州国現勢』に依拠した決算(推計)ベースでの収支表を出した意義は大きい.

満州国の阿片専売を財政専売と捉えた場合,専売の剰余,すなわち一般会計への繰入金がまず問題になるが,例えば1932・33(大同 1・2)年度予算では,その金額は500万円・1000万円であるが,本書にあるように,決算ではわずかに両年度とも40万円程度で(ちなみにこの額は『満州国史』の「一般会計歳入中阿片専売利益金」の数値とも一致する),発足当初の阿片専売は,財政専売としては失敗に終わったことがわかる.

しかもなぜそうなのかも先に要約したように本書の考察によって明らかになった.また,阿片専売をいわゆるフローからだけではなく,在庫,すなわちストックの調節から追跡するという本書の視角は.阿片専売と関東軍による支配との関わりという点から様々な事実を発掘した.例えば,33~34年の余剰阿片を華北の現地支配者に対する政治工作に使用したのみならず,販売阿片の在庫の安定を図るために,開拓民の人植地であり抗日武装勢力の拠点でもあった北満だけではなく,熱河,蒙彊へと拡大する原料・阿片の確保策が関東軍の侵攻と並行していたことも本書によって明らかにされた.さらに,北満と熱河の罌粟栽培農家の収支を比較して,前者の経営規模は大規模ではあったが,その経営は採取人夫の出稼労働力に大きく依存していたため,「東洋のマジノ線」と呼ばれた(-評者)虎頭要塞の建設に彼らが動員されると阿片栽培はひとたまりもなく崩壊したこと,後者も言われていたほど有利な作物ではなかったと指摘され,興味深い.

このように,本書によって満州国の阿片専売は,満州・関東州はいうに及ばず,華北,そして蒙彊という地理的な支配の拡大の中で把握されることになったが,この点に関する疑問点を一つだけ挙げておく.著者によれば,草創期の満州国の阿片専売にとって,密売阿片と共に邪魔な存在が関東州の阿片専売であった.

すなわち,日露戦後からの租借地である関東州の阿片専売が満州国の阿片専売と競合し,満州国-関東軍は前者を排除するために,在満機構を改革して満州国と関東州の支配の一体化を図った.それは本書によれば,関東庁を「潰す」ことに他ならなかった.もともと関東州の専売阿片は,1912~17年にかけてその90%が州外で捌かれていたとされている(序章第2表).

著者の論理に従えば,「在満機構改革」で関束庁を潰して関東州の専売阿片の流入を阻止すれば,州外販売を基本とする関東州の阿片収入は激減することになり,確かに35年1月以降の関東州阿片の満州内地への「売込自粛」以降,同年度の専売益金は本書の指摘のとおり減少する.しかし,以前拙著で少し書いたが,関東州の阿片専売は,翌36・37年度は収入・益金とも一転して増加に転じているのである.

本書で,1918年以降当該期の関東州阿片の州外外販売比率を示す表がないので消費地がわからず,また日中戦争が勃発すると阿片価格が高騰して関東州の阿片収入は増加するとしているが,わずか1年度の収入減少によって満州国は関東州の阿片専売を排除したと評価するのは疑問が残る,この点は単なる数字の問題ではなく,本書の副題にもある満蒙の「特殊権益」の一部分に関わるのでもうすこし詳しい説明が必要であっただろう.

最後に,本書では満州国の阿片専売の利益金が満州国財政に占める比率については触れていないが,専売が軌道にのった1935~1937年度の利益金が一般会計歳入決算に占める比率は,それぞれ2.2.%,5.1%,8.5%.(租税収入は51.8%,59.3%,57.8%).こうした 満州 国財政における阿片専売の評価を含めて,本書の続編となる日中戦争勃発以降の阿片専売研究に期待したい.

├

├

├

├調査報告 日本軍と阿片 – 教育研究日誌

https://sitetanaka.net/nissi/2008/08/17/17556/

調査報告 日本軍と阿片 2008.08.17 NHKスペシャル「調査報告 日本軍と阿片」NHK総合,2008.8.17, 59分

昭和12年(1937年)に勃発した日中戦争―。広大な中国で、日本は最大100万もの兵力を投入し、8年に渡って戦争を続けた。武力による戦闘のみならず、物資の争奪戦、ひいては金融・通貨面でも激しい闘いを繰り広げた。「戦争はどのようにして賄われたのか-」。最新の研究や資料の発掘によって、これまで全貌が明らかにされてこなかった中国戦線の「戦争経済」の様々な側面が浮かび上がっている。その一つとして注目されているのが、当時、金と同様の価値があるとされた阿片(アヘン)である。19世紀以降、イギリスなど欧州列強は、中国やアジアの国々に阿片を蔓延させ、植民地経営を阿片によって行った。アヘンの国際的規制が強化される中、阿片に“遅れて”乗りだしていった日本。日本の戦争と阿片の関わりは、世界から孤立する大きな要因になっていたことが、国際連盟やアメリカ財務省などの資料によって明らかになってきた。また、これまで決定的なものに欠けるとされてきた、陸軍関係の資料も次々に見つかっている。軍中央の下で、大量のアヘンを兵器購入に使っていた事実。関東軍の暴走を阿片が支えていた実態。元軍人たちの証言からも、日本軍が阿片と深く関わっていた知られざる実態が明らかになってきた。番組では、日本と中国の戦争を、経済的側面からひもとき、知られざる戦争の実相に迫る。出典:http://www.nhk.or.jp/special/onair/080817.html

├

├日本軍と阿片

https://www.nara9jyonet.com/document/jyukunen/nihongunahen.pdf

2018/04/30 — NHKで『調査報告 日本軍と阿片』(2008 年 8 月 27 日放送) タイトルはこれを借用。 「日本の阿片戦略」 倉橋正直著. 「甘粕正彦」角田房子著

├

├アヘン(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%98%E3%83%B3

昭和に入ると日本は朝鮮や満洲の熱河省、遼寧省、内モンゴルなどでケシ栽培を奨励し、第二次世界大戦中は満州産アヘンに高額の税をかけ戦費を調達した[18]。NHKスペシャル. “調査報告 日本軍と阿片”. 2008年8月17日閲覧。

├

├アヘン

ケシの実から採れた乳液は時間がたつと黒褐色の固まりになる。これがアヘンで、吸引すると痛みや悩みが消えて陶酔感や性的快感に浸れるが、回数ごとに効き目は鈍り、使用量が増えていく。快感が切れると強い不安や倦怠(けんたい)感に襲われ、苦痛から逃れるため、アヘンなしにいられなくなってしまう。

├

├アヘンとともに栄え、アヘンとともに滅びた満州国の裏面史(魚住 昭) | 現代ビジネス | 講談社

├

├著『満洲国の阿片専売一「わが満蒙の特殊権益」. の研究』20250302032950_6546a95c-295b-4d9c-b8f7-f3746a9fa573.pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/20250302032950_6546a95c-295b-4d9c-b8f7-f3746a9fa573.pdf

├

├続・満洲国の阿片専売 - 株式会社汲古書院 古典・学術図書出版

├

├明治大学教養論集通巻559号 雲南産アヘンの輸出と歴史的意義について-1912年から1935年まで-西川和孝

file:///C:/Users/user/Downloads/kyouyoronshu_559_45.pdf

http://syokota888.ec-net.jp/book-for-collecting-news-/new-holder-5-news-collection-/2024-02-17-news-materia-content-collection-/kyouyoronshu_559_45.pdf

辛亥革命を経て民国2(1913) 年に雲南都督に就任した唐継尭は、雲南のケシ栽培を再び弛緩の方向に導いていくこととなる。唐は、独立志向が強く、貴州や四川にも大々的に遠征をおこない、その勢力を伸ばした。しかし、度重なる遠征には膨大な軍事費が必要となった。こうした財政的窮乏を打開すべく、民国9(1920) 年、唐は、罰金をかすという名目で課税することでアヘンの弛禁へと舵を切った。これは、事実上、ケシ栽培を奨励することを意味した。この経緯に関して「続雲南通志長編』には次のように記している。

表3. 1920年代半ばの雲南省政府年間財政収入概算表

区分 収入額(単位:元)

地租および附加税 約400余万元

アヘン収入(栽培税・鷲金税・輸出税など)約300万元

藍金および地方税 約250万冗

塩税 約100万元

錫税 約70万元

その他

(海関税・たばこ税・公売税その他の雑税および雑収入)約数十万元

合計 約1200万元

(典拠:外務省通商局編「支那二於ケル阿片及魔薬品」)

雲南領事館は、年間財政収入約1200万元の中で25%がアヘン関連収入であると見積もっている。アヘン関連収入という特殊な事情により正確な数値を見極めることは困難であるが、様々な史料から1920年代以降、増大する軍事費を補填するために再びアヘン生産に傾倒していった雲南省は、少なく見積もっても省歳入額の25%~30%、そして、前章で示したような100両あたり20元という省外輸出アヘン税の大幅な引き上げを考慮すれば一時期50%以上をアヘン関連収入に依存していたと推測される。

国際的なアヘン禁止の潮流の中、民国期雲南におけるアヘン生産は、建前上は禁止の方針であったが、実態としては、銀の大量流出などの財政運営上の問題や増加する軍事費の補填などの諸事情により禁止を徹底することは不可能であった。そこで、大義名分として事実上の課税となる「罰金をかす」という姿勢をとることでアヘン生産を継続した。これによりアヘン関連収入は少なくとも省歳入額の25%以上におよび、雲南省の財政を支えた。国際社会を強く意識した処置は、貨物が国を跨いで移動する輸出においても同様であった。つまり、公式的な税関報告の統計には取引商品としてアへンの名は登場しなかったが、雲南省政府と仏領インドシナ植民地政府の密約の下で名目上特産物と偽ることでアヘン取引が実施されたように、実際には数百噸単位で大量のアヘンが隣接する地域を中心に海外に流出していったのである。

ここで、本稿を通して明らかになった点をまとめると以下の通りとなる。

①民国期において、良質で安価な雲南産アヘンは、隣接する仏領インドシナや英領ビルマのみならず、香港や英領マラヤの海峡植民地にまで販路を広げ、新たな市場を開拓しつつあった。

②国際的に普遍的価値を有するアヘンは、直接的な輸出による利益の還元だけではなく、外国製品を輸入する際の為替決済の手段や、その時々の必要に応じた貿易収支の埋め合わせなどにも活用され、間接的な形でも安定的な国際取引を支え、持続的な雲南省の利益創出に貢献した。

③アヘンの存在が安定的な国際取引を保証することで、貿易相手国から信頼性を獲得し、富演新銀行が発行する新雲南紙幣にプレミアムが付くなど雲南省は金融市場での国際的信用度を高めた。

ここまで論じてきたように、民国期雲南省のアヘンの国際取引は、輸出による直接的な利益の獲得という表層的な意義にとどまらない。すなわち、私的密輸であれ、雲南省と仏領インドシナ植民地両政府の公認下の密輸であれ、広東向けのアヘンの中継貿易を含め、アヘンが関連する間接的あるいは直接的取引にかかわらず、雲南省がアヘンという有力な商品を保有していることで国際社会において雲南経済に対する信頼感が醸成された。そもそも輸出と輸入の間には一定の相関性があり、根本的に経済規模が小さく、高い商品価値を持つ輸出品を有しない場合、安定的な輸入は望むべくもない。輸出品としてのアヘンの存在が、雲南省をして外国製品の輸入を可能にし、持続的な国際取引をも実現させたといえよう。雲南省というと、しばしば険しい山に囲まれ、周辺地域と隔絶した印象を持たれる。しかし、民国期の輸出を中心とするアヘンの国際取引の歴史を通して、実態として浮かび上がってきたのは、「罰金」を隠れ蓑にして大々的にアヘン生産を推し進め、省政府の財政収入の支柱としつつ、積極的な移輸出を通して海外と結びつくことで、世界経済との連携を一層深化させていく雲南の姿であった。

├

├科学書院 / 満州・蒙古における阿片・財政・金融・通商・産業関係資料集成 1937-1945(1)

https://www.kagakushoin.com/products/detail.php?product_id=1772

2 「沼野英不二収蔵資料」の構成

2-1 資料の形態

「沼野資料」の主要部分は、蒙古連合自治政府経済部が所管する政策文書・各種法令・命令書・稟議書・報告書・統計書の形式で作成された行政執務資料で、予算・租税・財政投融資・輸出入貿易統制・対外為替・蒙疆銀行・物価対策・雑穀統制・物資動員配給等の資料が含まれている。産業関係資料としては、農林業開発、畜産振興、鉱山開発(大同炭鉱・龍煙鉄鉱)、各種会社設立関係等の資料が残されている。分量としてもっとも多くを占めているのは、財政・金融・貿易・為替取引・物価・生産統計・物資配給等の試算表・計算書・統計書で、数字は極めて詳細であるが、その意味を詳しく分析して読み込むのは容易ではない。

行政執務資料の形態としては、B5(B4二つ折り)サイズで、特定の表題を付けて系統的に資料を収集したもの、ファイルに雑多なテーマの資料をランダムに綴じ込んだもの、および不規則なサイズの雑多な資料に分かれる。黒表紙で内容がまとまった資料は基本的にそのままの形態で保存し、市販ファイルにとじ込まれた資料は、一旦ファイルからバラバラに取り出してのち、テーマ別に再分類して保存した。

印刷・製本した資料は、分量としては多くないが、第三者の閲覧を前提として編集されたものなので、研究目的で利用するには便利な形態の資料である。これには、官庁資料として作成された内部資料と一般刊行物の二つの部分に分かれている。後者の一部には沼野が収集したものではないものが含まれている。

2-2 大分類別の資料構成

愛知大学図書館が所蔵する「沼野資料」は、請求記号W15/D/1-1~W15/D/30-19に分類され、その大分類別資料構成は次のとおりである。

1-1~1-24 阿片1:阿片ニ関スル調査書類

表題「阿片ニ関スル調査資料」。蒙疆阿片について体系的に収集された各種資料。

2-1~2-16 阿片2:及川勝三阿片資料

及川勝三氏が江口教授に寄贈した蒙疆政権の阿片専売の関係資料、および海南島で阿片栽培をしていた厚生公司の関係資料。

3-1~3-10 阿片3:阿片関係各種資料

複数ファイルに分散していた蒙疆のアヘン生産・収買、中国各地との阿片取引、宏済善堂への阿片譲渡等の阿片関係資料。

4-1~4-12 阿片4:阿片関係各種冊子

江口教授が収集した阿片関係印刷物、および及川氏から寄贈された阿片関係印刷物。

5-1~5-27 雑穀1:雑穀関係書類

表題「雑穀関係書類」。蒙疆で産出する食糧の生産・需要・輸出・取引機構・価格等に関する各種資料。

6-1~6-26 雑穀2:成紀七三七年八月雑穀供出ニ関スル資料

表題「雑穀供出ニ関スル書類」。蒙疆地域の農村における食糧供出に関する各種資料。

7-1~7-15 雑穀3:雑穀対策関係資料

複数ファイルに分散していた食糧生産・供出等に関する各種資料。

8-1~8-15 鉱業:龍煙鉄鉱、鉱業関係書類

察南地域の龍煙鉄鉱、その他鉱業に関する各種資料。

9-1~9-6 大同炭礦:大同炭礦関係各種資料(1917年2月25日)大同炭礦に関する各種資料。

10-1~10-34 会社:各種産業状況

表題「各種産業状況」。蒙疆地域の各種産業に関する資料。

11-1~11-18 満洲1:在満機構関係各種資料

江口教授が収集した、満州国成立に伴って実施された在満州 帝国政府関係機関の改革に関する各種の資料。

12-1~12-7 満州2:満州国関係各種資料

江口教授が収集した、満州国に関する各種資料。

13-1~13-2 輸出入組合:輸出入組合ニ関スル書類

表題「輸出入組合ニ関する書類」「厚和貿易組合書類」。蒙疆の貿易統制のために設立された二つの組合に関する各種資料。

14-1~14-17 朝鮮貿易:対朝鮮貿易関係資料

複数ファイルに分散していた蒙疆地域と朝鮮との輸出入貿易に関する各種資料。

15-1~15-25 物価:蒙疆物価関係資料

複数ファイルに分散していた蒙疆物価問題に関する各種資料。

16-1~16-31 農林業:蒙疆農林業関係書類

複数ファイルに分散していた農林業に関する各種資料。

17-1~17-8 金融1:金融関係参考資料

表題「金融関係参考書類」。貯蓄・物価対策・金融機関連絡組織・富籤に関する各種資料。

18-1~18-6 金融2:金融関係書類

表題「金融関係書類」。成紀七三六年度為替資金計画に関する各種資料。

19-1~19-23 金融3:蒙疆銀行

複数ファイルに分散していた蒙疆銀行に関する各種資料。

20-1~20-2 財政1:成紀七三七年度歳入歳出予算

表題「成紀七三七年度経済部所管一般会計予定収入報告書」「成紀七三七年度経済部所管歳入歳出予算書」。

21-1~21-26 財政2:予算関係資料

成紀七三六・七三七年度一般会計・特別会計歳入歳出予算に関する各種資料。

22-1~22-39 財政3:租税関係資料

複数ファイルに分散していた蒙疆政府の歳入予算・租税制度に関する各種資料。

23-1~23-14 財政4:財政投融資

複数ファイルに分散していた政府投資状況・政府公債・貨幣発行額等に関する各種資料。

24-1~24-8 貿易・為替1:成紀十六・十七年度貿易為替関係資料

複数ファイルに分散していた輸入計画・貿易資金計画等に関する種資料。

25-1~25-16 貿易・為替2:貿易・為替資金計画関係資料

表題「成紀七三六年度(自四月至三月)貿易・為替資金計画関係資料」。輸出入貿易・貿易外収支・為替資金等に関する計画関係の統計数値を中心とした資料。

26-1~26-27 貿易・為替3:輸出入関係資料

複数ファイルに分散していた成紀七三六・七三七年度の蒙疆貿易に関する各種資料。

27-1~27-52 貿易・為替4:為替資金関係資料

複数ファイルに分散していた為替資金関係に関する各種資料。

28-1~28-13 物動:物資動員・配給関係資料

複数ファイルに分散していた蒙疆地域における物動計画に関する各種資料。

29-1~29-14 畜産:蒙疆畜産関係資料

複数ファイルに分散していた蒙疆における畜産業に関する各種資料。

30-1~30-19 雑纂:蒙疆政府各種資料

各種のファイルに分散していた蒙疆政府の行政改革・人事管理・厚生福利、沼野個人のメモ類・領収書・出張日記、および種々な断片的資料。

├

├岸信介と「満洲経営」-最近の研究動向・言説と課題-佐藤正志・張志祥

file:///C:/Users/user/Downloads/KJ00005640219.pdf

摂南大学大学院経営情報学研究科

[要約]「満洲国」において、「満洲産業開発五カ年計画」が動き始めた1937年前後から、星野直樹、東條英機、鮎川義介、松岡洋右および岸信介の「二キ三スケ」と呼ばれた5人の実力者の存在が注目されはじめた。そのなかで、経済産業政策を中心的に担ったのが岸信介である。植民地研究の第一人者である小林英夫は、岸が革新官僚として「満洲国」に渡り、そこでさまざまな統制経済の「実験」を実施し、この「満洲経営」が、戦時統制経済をはじめ、第2次世界大戦後に世界に類例をみない日本の高度経済成長や戦後日本経済のグランドデザインをつくったと指摘しており、戦前と戦後の連続性を主張する最近の論調を代表する。本稿では、岸が「満洲経営」で果たした役割とそれの戦後経済成長との関連性をめぐり、どのような言説が流布され、いかなる主張がなされているのか。また、それをいかに論証しているのか、最近の岸に関する研究動向のみならず一般書や雑誌記事などにおける代表的な言説をレビューし、革新官僚・岸信介による「満洲経営」の経済史的意義を解明する際の課題について考察する。

├

├満洲国軍 - Wikipedia

国軍としての実態

多くの民族で構成され、拡充が進められた満洲国軍ではあったが、事実上関東軍の支配下にあった。日本との共同防衛のために用語の日本との統一が図られ、1940年(康徳7年)から号令の全部が日本語になり、命令・指示もできるだけ日本語で行うことが推進された。兵器の名も日本語で呼んだ。公文書も日本語で、一部に満洲語(中国語)を併用した。

こうした実態に不満を持つ軍人が多く、離反者は後を絶たなかった。1936年(康徳3年)1月の金廠溝事件や、ノモンハン事件での石蘭支隊歩兵第14団第1営による反乱事件が起こっている。1945年8月、第二次世界大戦末期にソ連軍が侵攻してくると反乱や命令拒否、無断離隊(逃亡)する将兵やソ連軍に投降する者が相次いだ。

一方で、朝鮮を統治した日本の影響下にあり「大日本帝国と不可分的関係を有する独立国家」だった満洲国軍出身者が韓国軍の基幹を構成し、政治的にも影響力を行使した事を問題視する声も以前[いつ?]より存在している。2005年8月29日、反民族特別法によって民族問題研究所と親日人名辞典編纂委員会が発表した親日人名辞典名簿3090人のなかに満洲国軍将校の勤務歴のある朝鮮人が親日派としてリストアップされた。

白善燁(朝鮮人):1941年(康徳8年)奉天軍官学校卒業。中尉として終戦を迎える。後に韓国陸軍参謀総長、韓国陸軍で最初の大将となる。

朴正煕(朝鮮人):1940年(康徳7年)4月に新京の陸軍軍官学校に入学(2期生)、1942年(康徳9年)に首席卒業。1942年(昭和17年)10月に日本の陸軍士官学校(57期)に派遣され、1944年(昭和19年)4月に卒業。中尉として終戦を迎える。後に韓国大統領となる。

├

├アヘンは事実上貨幣として機能した。(日本軍発行の軍票は貨幣として機能しなかった)

(貨幣とは、AI による概要)

貨幣とは、商品やサービスの交換手段として使用されるお金や通貨のことです。

[貨幣の機能]

価値尺度として、モノやサービスの価値を図るものさしとしての役割を果たす。交換手段として、商品やサービスの交換をスムーズに行う媒介物として機能する。価値貯蔵手段として、富を蓄える手段として機能する。

[日本の貨幣]

日本で初めて公的に発行された鋳造貨幣は「和同開珎(わどうかいちん)」です。12世紀以降は東アジア(主に中国)から渡ってきた銭貨(渡来銭)が貨幣として広く流通しました。現在発行されている貨幣には、1円、5円、10円、50円、100円、500円の硬貨があります。現在発行されている銀行券には、1万円券、5千円券、2千円券、千円券があります。

[貨幣の発行]

紙幣は日本銀行が発行しています。硬貨は政府(財務省造幣局)が発行しています。貨幣は日本銀行に交付され、お金として出回ります。

├

├貨幣と通貨の諸定義 マルクス主義経済学を含めて

通貨とは、AI による概要

通貨とは、取引の際に商品の交換手段として使用され、人々の間で通用する貨幣(money)のことです。日常的には「お金」とも呼ばれます。

[通貨の定義]

流通手段・支払い手段として機能している貨幣。銀行券・補助貨幣などの現金通貨のほかに、預金通貨も含まれる。商品交換の媒介物として一般に流通する貨幣。流通手段、支払手段としての機能を果たす。

[通貨の例]

日本では、1000円札や1万円札などの紙幣、100円玉や1円玉などの硬貨が通貨として使用されています。米ドル、ユーロ、円の3通貨は取引高が大きいため、ニューヨーク、ロンドン、東京を世界三大市場と呼んでいます。

[通貨の単位]

日本の通貨単位は「円」で、明治4年に制定された「新貨条例」で初めて通貨の単位として定められました。

貨幣(カヘイ)とは、AI による概要(貨幣の定義)

貨幣(カヘイ)とは、商品やサービスの交換や流通を円滑にするために使用される物体や媒介物で、通貨や「お金」とも呼ばれます。

[貨幣の機能]

価値尺度機能:財やサービスの価値を測定する機能。交換機能:財やサービスと交換するための媒介物としての機能。価値貯蔵機能:価値を貯蔵する機能。支払機能:交換機能から派生する機能。

[貨幣の種類]

現金通貨(紙幣と補助貨幣)。預金通貨(普通・当座預金)。定期預金、据置貯金、定期積金などの「準通貨」。

[貨幣の供給]

貨幣の供給は、発券銀行である中央銀行によって行われます。中央銀行は、自らのバランス・シートの負債項目の和であるマネタリー・ベースを拡張、収縮することによって、マネーストックを間接的にコントロールします。

[貨幣の統計]

貨幣や通貨に関する統計はマネーストック統計として、日本銀行から毎月公表されています。

マルクス主義経済学における貨幣とは、AI による概要(貨幣の定義 マルクス経済学)

マルクス主義経済学における貨幣は、価値尺度としての機能を持ち、労働の社会的化身とされています。

[マルクス主義経済学における貨幣の定義]

価値尺度としての機能を持つ。人間的労働の社会的化身として機能する。金が価値尺度として役立つのは、それ自身が労働生産物であるから。価値形態論の展開を通じて一般的等価物である貨幣商品が導き出される。貨幣単位は「固定した金属重量として」捉えられる。

[マルクス主義経済学について]

マルクス主義経済学は、主にカール・マルクスが自身の著書「資本論」で説いた思想です。資本主義の崩壊を予言した点や剰余価値説を提唱した点などが特徴です。マルクス主義は、資本を社会の共有財産に変えることによって、労働者が資本を増殖するためだけに生きるという、賃労働の悲惨な性質を廃止し、階級のない協同社会を目指すとしています。

「通貨AIとは」、AIによる説明

AI による概要

通貨AIとは、AI技術とブロックチェーン技術を組み合わせた仮想通貨(暗号資産)や、AIエージェントを活用した投資型DAO(分散型自律組織)などを指します。

[通貨AIの例]

ai16z(AI16Z) AIエージェント主導の投資型DAOが発行する仮想通貨。

aixbt(aiXBT) AIによる仮想通貨の市場解説とリサーチを行うAIエージェント。

GAME by Virtuals AIエージェントインフラ銘柄として注目されている銘柄。

Luna by Virtuals AIエージェントインフラ銘柄として注目されている銘柄。

[通貨AIの仕組み]

AIエージェントは、人間ユーザーの介入なしに、データ分析や仮想通貨の自動取引、ウォレット間送金などを自律的に行います。

AIエージェントは、自然言語処理(NLP)、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)、機械学習を組み合わせて、市場動向を分析し、ユーザーを支援し、自動化されたアクションを実行します。

AIエージェントは、ブロックチェーン上で自律的に動作します。

[通貨AIの展望]

仮想通貨市場で急速に注目を集めているAIエージェントは、投資家に新たな選択肢を提供しています。大手VCのアンドリーセン・ホロウィッツ(a16z)やコインベース・ベンチャーズが2025年の成長分野として特に期待を寄せています。

マルクス主義における貨幣の理論-若干の数学的展開へのこころみ-越村信三郎

https://www.jstage.jst.go.jp/article/economics1950/4/1/4_1_44/_pdf/-char/ja

マルクス主義における貨幣の理論-若干の数学的展開へのこころみ-越村信三郎

I 価値形態の発展と貨幣の生成 II 貨幣の諸機

越村信三郎 - Wikipedia

├

├真実史観を子孫へ!スパイ捏造史破壊大和九九年戦争適者生存史 真実史観4極悪NHK日本軍と阿片で洗脳愚民化日本の資源は国民恩を仇で返す亡国の悪行

[註]以下の内容は事実の評価は別にして「NHKスペシャル 「調査報告 日本軍と阿片」【WGIP】調査報告 日本軍と阿片を文章として写し出している。

https://www.youtube.com/watch?v=5oqHBS7YnxE&t=162s

【WGIP】調査報告 日本軍と阿片

2008/08/29 14:34 真逆に捏造された日本史の真実

真実史観4極悪NHK日本軍と阿片で洗脳愚民化日本の資源は国民恩を仇で返す亡国の悪行

4極悪NHK日本軍と阿片で洗脳愚民化日本の資源は国民恩を仇で返す亡国の悪行

日本の占領地が大都市にも拡大するにつれアヘンも広く蔓延していった(注・占領以前にすでに蔓延していた)。上海の超高層のマンションのために取り壊しを待つばかりの一角にかつて阿片窟があった場所が残っていた。それまで国民政府によってとられていたアヘンの全面禁止政策(注・捏造。禁止政策はアヘン市場を占領され、資金源を断たれたから。まさしく報道犯罪だ)は、日本軍が上海を占領して以降、中毒者救済のためだとして政策を転換した。

アメリカ上海総領事から本国への報告には、日本軍占領地でアヘン麻薬の取引が活発化していると。上海以外に置かれた大使館や総領事からも本国に情報があげられていた。「南京では、これまでヘロインは広がっていなかったが推定では40万の人口のうち、5万人がヘロイン中毒(注・なんと8人に一人が中毒者)になっている」南京米大使館報告1938年11月。

「天津の日本人居留地内のアヘン窟は、中国の支配地域へも広がり、少なく見積もっても500軒ある」天津米総領事より米国務省へ1938年11月

(1937/12/13 日本南京占領。占領一年未満。英国が蒋介石毛沢東がアヘンを蔓延さしたのは常識。NHKはこれを隠蔽し、蔓延さしたのは日本のように報道。NHK報道に意図的な悪意があるのはもはや明白だ。8人に一人が中毒者では、アヘンを切らせば、暴動となる。南京占領に際し、緊急にアヘンを集めなければ治安に支障をきたす状況であった事を、物語っている)

里美甫(さとみはじめ)の証言映像。里美が検察側の証人として出廷し証言した。東京裁判で日本軍と阿片とのかかわりを証言した民間人里美甫。中国名を名乗っていたという里美はいったいどのような役割を担っていたのか。去年満州国の日本人官僚が持っていた資料の中に里美に関する重要な文書が残されていることがわかった。「華中宏済善堂内容概記」里美が運営していたアヘン商社宏済善堂(コウサイゼンドウ)の業務について記されていた。活動の目的は、戦争期間中阿片業務を日本の把握下に置くこと。里美の中国名である李鳴(りめい)。その下に8人の中国人アヘン商人の大物が並んでいた。

「華中宏済善堂内容概記」は、国立国会図書館にある元大蔵官僚・毛里英於菟(もうり・ひでおと)の旧所蔵文書に含まれていた。この文書には、里見の中国名「李鳴」が記され、付属する文書に里見の署名がある。

毛里は戦時総動員体制を推進した「革新官僚」の一員で、里見の友人だった。内容から1942年後半の作成とみられる。

文書によると、日本軍の上海占領(1937年8月)とともに三井物産が中東からアヘンの輸入を開始。アヘン流通のため、日本が対中国政策のために置いた「興亜院」の主導で、「中華民国維新政府」内に部局が置かれ、民間の営業機関として宏済善堂が上海に設立された。朝日新聞8/16

日本軍の上海占領(1937年)からである。設立日を伏せ、だいぶ以前からのように錯覚させた。上海(8月)南京(12月)占領。「阿片が現金」の上海南京。8人に一人が中毒者では、アヘンを切らせば大暴動となる。郷に入っては郷に従えで、急きょ三井物産が中東からアヘンを輸入し、急きょ日本側の供給組織をつくり、蒋介石毛沢東時代の既存のルート、8人の中国人アヘン商人に供給した、が正解の解釈。

とどこおりなく供給されたため治安は維持され、3年後の南京国民政府立ち上げにつながった。

昭和16年度のアヘンの売り上げは3億元に達していた。これは当時南京に在った傀儡政権の国家予算に匹敵する金額である。

「昨年度に於いて約六百万両、金額にして約三億元に」と記されているだけである。「昭和16(1941)年度のアヘンの売り上げ」の記載無し。朝日新聞が飛びつくネタなのに、前述8/16に記載無し。NHKの捏造は朝日を超えたようだ。

もし売り上げが3億元あったとしても、日本が売り上げを伸ばしたのでは無い。日本は蒋介石毛沢東のアヘン市場を、ただ引き継いだだけ。つまり蒋介石毛沢東は、アヘンで三億元の収入を得ていたことを証明している。収入を絶たれた蒋介石毛沢東は、以後資金繰りに奔走し食民治主義にさらにすり寄った。こんな渦中での昭和13(1938)年6月第23回のアヘン諮問委員会なのだ。

南京国民政府成立昭和15年。日本は、蒋介石の国民政府から袂を分かった汪兆銘を担ぎ出し、あらたに南京国民政府を立ち上げた。南京市の一月の実収入に占めるアヘンの利益は多いときは5割を超えていた。傀儡政権の運営に欠かせないアヘン。それを取り仕切ったのが宏済善堂だった。

(中国の凶産化を憂えての汪兆銘の行動を隠蔽している。凶産主導の番組意図丸見え。アヘンの利益は多いときは5割」は実証無し。仮にあったとしてもそれは蒋介石毛沢東の実績で、日本では無い。「傀儡政権」実証無き侮蔑表現である。「傀儡政権の運営に欠かせないアヘン」ではなく、「治安維持に欠かせないアヘン。治安維持に貢献した宏済善堂だった」なのだ)

いったい民間人の里美にそのような大きい役割を担わせたのは誰だったのか。里美と戦後にいたるまで深い付き合いのあった塩谷好太郎さん(元関東軍参謀二課)関東軍の元大尉である。塩谷さんは、内蒙古のアヘンを買い付けに来ていた里見と知り合った。里見は当時、関東軍の参謀長だった東條英機とも親しく話していたという。「アヘンのね、しかも陸軍がね、いちばん信頼をしね、全面的にこの人に陸軍が集めているアヘンをどういうふうに何に使っていたかは分かりません。ただ相当な量じゃなかったですか。そりゃやっぱりね軍命だと言っていましたね」わたしたちはアヘンと金の流れについて里美にきいたことがあるかと塩谷さんにたずねた。

「アヘンどっから、私もたびたび聞きましたよ、余分なことは聞かないほうがいいぜの一言です」日本軍の絶大な信頼の下巨額のアヘンマネーを取り仕切った里美。その動向が戦時中からアメリカによって注視されていたことが分かった。里美に関する資料が大量に残されていた。アヘン王とも呼ばれた里美。陸軍は国際社会の風当たりがきびしくなる中、自分たちがアヘンにかかわっている事が知られないよう、民間人の里見を表に立てた。

(前述したがアヘンの管理は日本国で、指示に軍は従っているだけ。売買を民間人の里見にしたのも日本国の指示。アヘンと東條英機、陸軍、との結びつき強調するための証言。NHKはアヘン管理を軍独断にし、WGIP極悪日本軍にしたいようだ)

上海のアメリカ総領事から財務省へ送られた報告書。里見と宏済善堂。そしてアヘンマネーの動きが追跡されている。そして陸軍特務部の楠本の名前。アメリカの里見への関心はただ一点巨額のアヘンマネーがどこに流れているのか。上海のかつての日本租界に今も宏済善堂の建物が残されていると聞き訪ねた。宏済善堂が入っていたこの建物には、日中戦争勃発直後陸軍の特務部も置かれていたという。特務部とは中国の日本軍占領地に設けられ現地の傀儡政権の育成指導などにあたった。当時特務部長を勤めていたのが楠本実隆中佐。アメリカが里見と共に注目していた人物である。里見をアヘン売買の仕事に引き込んだのが楠本だった。

(いかに中国凶産党が協力した番組か判明する映像だ。このような貧民窟は、これまで隠蔽したのが捏造が党是の凶産党だ)

昭和13(1938)年4月この建物の一室に国家規模の金を扱う宏済善堂の事務所が設けられた。アメリカ財務省はその3ヶ月も前から具体的な情報を掴んでいた。「日本当局は中国における麻薬政策に対する国際的な批判がこれ以上高まるのを防ぐためアヘン売買をを宏済善堂と呼ばれる慈善団体の名前で偽装する予定です。この組織はアヘン商人で構成されており副会長に日本人が選ばれる予定です」アメリカ財務省記録。

(1937年昭和12年7月に勃発した支那事変の推移は、1938年12月までには、首都南京はじめ、主要貿易都市工業都市を日本が押さえたことにより、蒋介石毛沢東の資金源アヘン市場を押さえたことにより、中国独自では継戦は不可能な状態となっていた。従って、日中関係の和平が回復してもおかしくないのだが、それがそうならなかった、前述のように食民治主義と凶産党が「対日戦継続を条件」に武器・資金援助をしていたからである)

アメリカが里見のアヘンマネーの全貌を把握したのは戦後のことだった。戦犯容疑で逮捕された里見は、国際検察局の尋問の中でアヘン売買の流れを詳細に説明した。里見はアヘンマネーの行き先についてこう述べている。「アヘンの収益は最初は陸軍の特務部に。南京国民政府ができてからは南京政府に金を流した」

(WGIP下の証言、疑がうのが常道なのに、NHKはまともに信じている。番組製作意図丸見え)

里見が書いた図。興亜院ここが蒙彊や満州国などの生産地から集められるアヘンの年間総生産を管理した。大消費地である北京や上海への配給をしきったのも興亜院だった。アヘン流通の中心にあると里見が指摘した興亜院。昭和13年占領地経営のため設立された興亜院はれっきとした日本の国家機関である。昭和16年に東条英機が総理大臣となった。興亜院は総裁を首相が、副総裁を、陸軍海軍など4人の大臣が務めた。そこにアヘン行政が置かれた。今回私たちは取材の中で興亜院の主催で開かれた、ある会議の存在を知った。支那阿片需給会議。昭和17年8月、東条英機内閣の時に開かれた会議の内部資料が残されていた。会議には陸軍を筆頭に日本の関係省庁、満州国、すべての植民地行政と占領地行政にたずさわる官僚達が、一堂に会していた。太平洋戦争が激しさをますなか、阿片の流通にも支障がでるため日本の植民地占領地の中で自給自足する計画が練られていた。

(アヘンは明治の御世からの日本国管理の専売品。そしてアヘンの漸禁政策をとっているので当然の会議である。台湾、南京、満州、アヘンを切らせば暴動になる。それをあたかもアヘン秘密会議のようなNHK 報道。番組製作意図丸見え)

「大東亜共栄圏確立の鍵は阿片政策」

(突然この文が会議の結果のように現出する。映像一時停止で確認すれば、紙質も活字の色も会議の内部資料とは一見して異なることが判明するが、連続映像では会議の結果と誰もが錯覚する。捏造の極みだ。それにしても日本国民の洗脳愚民化に、NHKはなんと血眼だ。おどろくばかりだ)

これは当時朝鮮と中国の国境付近で撮影されたケシ栽培の貴重な影像である。日本を盟主としてアジアの共存共栄を図るというスローガン大東亜共栄圏その下で叫ばれたのは阿片増産の掛け声だった。

(出自不明。服装が朝鮮人らしい映像であるだけだ。NHKはあらゆる手段を用いて、なんとしてもWGIP極悪日本軍にしたいようだ。調査報告などではなく、これはWGIPプロパガンダ報道だ)

昭和20年8月9日突如100万を越すソビエトの大軍が国境を越えて満州国に侵入した。中国における日本の戦争の、終わりの始まりだった。混乱のさなか逃げる軍人たちが頼ったのもアヘンだった。

「 もう金は使えないアヘンだと。あのう結局非難するためにアヘンが無けりゃ行動もできないし」前述の関東軍特務機関木村明証言

(木村明証言は避難するためにアヘンを用いたと明言はしていない、がしかし、誰もが錯覚する。軍人がアヘンを独占し、まるで私物化しているかのような表現だ。NHK得意のつまみ食い報道)

今回の取材で宏済善堂の最後の姿がはじめて明らかになった。昭和18年末南京や上海で学生による反アヘンデモが起こり宏済善堂に膨大な損失が生じていた。宏済善堂から買っていた数多くのアヘン窟が火をつけられ壊された。この事が止めるきっかけになったと、後に李鳴こと里見甫は語った。

関東軍司令部が最後に行ったのは、大量のアヘンの隠蔽だった。満州国の高官を務めた古海忠之は関東軍との会話を回想録に記している。「やがてソ連軍が新京に進軍してくるに違いない。そのとき関東軍司令部にアヘンの山があったことが明るみに出たらそれこそ日本軍は弁明の余地無く非常な恥辱となるであろう。困り果てた末原参謀はアヘンの始末を懇願し哀願した。徹夜で穴を掘り夜明けまでに、大部分のアヘンを埋めてしまった」古海忠之忘れえぬ満州国より

(蒋介石毛沢東の負の遺産を治安維持のため引継ぎ、専売で漸禁政策の日本に、大量のアヘンが有ってあたりまえ、なんで恥辱なのか。これはWGIPで洗脳された迎合者の証言である。NHKは巧みに引用したのだ)

戦後、日本軍とアヘンとのかかわりが初めて白日の下にさらされた極東国際軍事裁判。A級戦犯として死刑となった東条英機。そして板垣征四郎らの起訴理由の中にアヘンも数えられた。

(専売の漸禁政策の日本で二人が独占し隠蔽し私利私欲で起訴されたかのような表現だ。WGIP丸見え)

検察側証人として証言台に立った民間人里見甫。アヘンへの日本軍と国の関与を明言した。里美証言「上海の特務部(陸軍)というところから、アヘンが近く到着するからそれの販売をやってくれと依頼され、それから始ました。(特務部のもとで)半年か7,8ヶ月。それから興亜院ができてこれをあつかうと」

証言に先立つ尋問の中で里見は日本の指導者たちがアヘン条約に違反したことを認め次のように述べた「国際条約違反は分かっていました。しかし我々の戦争はアヘンなしではできなかった」

(アヘン中毒蔓延の地での戦争は、アヘンが金(軍票)にとって代わった。証言のように戦時下、特に最前線はアヘンが金で、軍票は紙切れだ。「8人に一人がアヘン中毒者。中毒者蔓延の地での我々の戦争はアヘンなしではできなかった」が里見の本音。NHKのつまみ食い)

アヘンによって行われた戦争。里見はそのことがどれだけの人を蝕んだかということについては一切触れなかった。最大で100万を越す兵力を送り込み、8年間にわたって中国全土で続けられた日本の戦争。日本の侵略がアヘンによって支えられていた。その構造の一端が浮かび上がった。地面にうつぶせの痩せた裸の死体らしき映像。

(批准していないので国際条約違反ではない。アヘン原爆何でも有りが戦争。何でも合法が戦時下。お互いに蝕むのが戦争。戦争に正しい戦争など無い。NHKは偽善者ぶるな。戦争は奇麗事ではない、醜い殺し合いなのだ。NHKは侵略者を隠蔽し日本の侵略と捏造しWGIP報道。日本と孫文後継者筆頭汪兆銘連合軍の反凶戦争を、中国全土で展開した、が真実。里見甫を、岸信介、佐藤栄作、児玉誉士夫、笹川良一等は同志として接し、墓碑碑文は岸信介が揮毫した。官民一丸の戦いの証しである。合掌)

私たちは研究用にケシを栽培している場所を再び訪れた。一般の栽培が法律で禁止されているケシ。研究が終わると高温で跡形も無く処分される。

戦後63年アヘンにかかわった多くの軍人や政治家たちは過去を隠蔽し、何も語らぬまま戦後を生きた。日本軍と阿片とのかかわりは私たちの記憶に残らなかった。

(63年経てもこの有様だ。調査報告と称し調査でなく真実を歪曲し捏造したドラマを報道するNHKなどに、誰も語る者などいない。こんなにまでして、子孫のために日本軍は戦ったのだと、賞賛無きNHK、戦後一度も無い。正体を語って余りある)

調査報告 日本軍と阿片 デレクター中村 直文 制作統括 藤木達弘 NHKスペシャル(以上二人は正真正銘の工作員であり、上司も当然工作員である。まさにNHKは腐った日本人工作員の坩堝だ)

前述したが緩やかな禁止は、阿片中毒唯一の治療法である。里美は軍命で阿片を販売し、後に日本国が管理したかのような証言をしたとNHKが報道。NHKがそのことを非難しているが、アヘンを専売品として、日本国が最初から管理していたのは史実である。東條英機になってからではない。

蒋介石毛沢東がすでに蔓延さしていたので、即禁止とせず、緩やかな禁止政策にしただけだ。台湾統治も、阿片は緩やかな禁止で、根絶の実績がある。日本は根絶の実績を踏襲しただけである。

史実を隠蔽し米軍と身の安全を条件に取引をした里美証言、「我々の戦争はアヘンなしではできなかった」を、NHKは悪意を持って針小棒大に報道した。

「蒋介石と毛沢東がすでに蔓延さしてしまったため、我々の戦争はアヘンなしではできなかった」が、里美証言の本音!

正に「日本軍と阿片」はNHKと凶産党との捏造調査報告である。NHKの悪らつな捏造は、語るに落ちている。調査報告などではない。調査をよそおい捏造して造ったWGIP番組だ

このようにNHK巧凶放送は全体の史実を無視し、中国凶産党反日米国の全面支援を受け一部の史実に捏造を交え日本軍だけが行なったかのように報道する。

誰でも打てる自筆署名無きタイプの文を、東条英機の文と独断で断定し、「戦争の責任を国民に転嫁している」と8月15日にあわせるように、捏造見え見えの報道をNHKがした。

63年間も騙された怨念を込めた日本ネチズンの真実攻撃に、NHKも存亡の危機を感じたのか最近、なりふりかまわぬ嘘の上塗り報道が目立ち、腐敗自滅崩壊に一直線のようだ。

覚醒せし者には、NHK報道は眉唾物で捏造が常識。集金し、捏造で国民を牛耳るなど、恩を仇で返す不遜極まる悪行だ。なんと驚くことに63年間もだ。

結果凶産主義、WGIP李承晩主義で愚民化された輩と同類、自らの思考無き鵜呑みロボットが蔓延し戦犯、反省、戦争責任、分祀と大騒ぎだ。侵略者との子孫死守適者生存、存亡を懸けた自存自衛の戦いに、「戦犯、反省、戦争責任、分祀」などあろうはずも無い。錯誤も甚だしい限りだ。

NHKが日本軍罵倒を中止すれば、63年間にわたる捏造があからさまになり、受信料不払い、弾劾裁判でNHK消滅につながるため、日本軍罵倒は、NHK幹部絶対命令との最新情報。

だからたやすく凶産や李承晩主義と結びつき、両工作員の巣窟と化した。護国軍罵倒の局など世界には皆無、唯一日本のNHKだけ。納得である。

資源無き小国日本の資源は、国民。愚民と化せば、亡国は必須。国民愚民化洗脳に専心する、こんな自浄無き私利私欲NHKなど不要。NHK解体か亡国か、真実か捏造か、子孫への選択肢は今、我々国民にある。

├

├

├財務省が第153次製造貨幣大試験を実施 令和6年10月28日、大阪市の造幣局で

├第153次製造貨幣大試験を実施しました : 財務省

財務省が第153次製造貨幣大試験を実施 令和6年10月28日、大阪市の造幣局で

第153次製造貨幣大試験を実施しました(令和6年10月28日、大阪市の造幣局(本局)において) 横山財務副大臣による秤量(両皿天秤)

第153次製造貨幣大試験を実施しました(令和6年10月28日、大阪市の造幣局(本局)において) 横山財務副大臣による秤量(電子天秤)

The Ministry of Finance conducts the 153rd major coin test 2024.10.28

財務省が第153次製造貨幣大試験を実施 令和6年10月28日、大阪市の造幣局で

第153次製造貨幣大試験を実施しました(令和6年10月28日、大阪市の造幣局(本局)において)

財務省は、通貨に対する信頼の維持を目的として、独立行政法人造幣局が製造した貨幣の量目を試験するため、令和6年10月28日、大阪市の造幣局(本局)において、横山財務副大臣を執行官として、第153次製造貨幣大試験を実施した。

今回は、昨年の大試験の後に製造された貨幣(通常貨幣及び記念貨幣)について、製造の過程で予め無作為に抽出・保管しておいたものを試験した。その結果、すべての貨幣について基準を満たし適正であることを確認した。

1、実施日 令和6年10月28日(月)

2、場所 独立行政法人造幣局(大阪市北区天満1-1-79)

3、試験対象貨幣

試験対象貨幣は以下のとおり。

種類 2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣(第二次発行)。

国立公園制度100周年記念1,000円銀貨幣(西表石垣、慶良間諸島、やんばる)。

500円バイカラー・クラッド貨幣。

100円白銅貨幣。

50円白銅貨幣。

10円青銅貨幣。

5円黄銅貨幣。

1円アルミニウム貨幣。

製造貨幣大試験の概要(第153次)

(参考資料)第153次製造貨幣大試験について : 財務省

https://www.mof.go.jp/policy/currency/coin/test/20240927a.html

1、製造貨幣大試験の歴史

製造貨幣大試験(以下「大試験」という。)は、通貨に対する信頼を維持するため、明治5年に第1回が行われて以来、本年は第153回目に当たる。

2、試験対象貨幣

大試験の対象貨幣は2024(令和6)年度中に製造された貨幣及び2023(令和5)年度中に製造された貨幣のうち昨年の大試験の対象とならなかった貨幣とします。これには、

(1)2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣(第二次発行)

(2)国立公園制度100周年記念1,000円銀貨幣(西表石垣、慶良間諸島、やんばる)

が含まれる。

3、試験対象貨幣の選取基準

大試験において試験する貨幣は以下の基準により選取する。

貨幣の種類 選取基準(1日の製造貨幣あたり)。

1,000円記念銀貨幣 4,000枚又はその端数につき1枚。

500円バイカラー・クラッド貨幣 20,000枚又はその端数につき1枚。

100円白銅貨幣 40,000枚又はその端数につき1枚。

50円白銅貨幣 40,000枚又はその端数につき1枚。

10円青銅貨幣 50,000枚又はその端数につき1枚。

5円黄銅貨幣 40,000枚又はその端数につき1枚。

1円アルミニウム貨幣 200,000枚又はその端数につき1枚。

(注)大試験実施の14日前までに製造された貨幣が試験対象貨幣とされるため、総枚数等については大試験当日に会場において掲示することとしている。

4、大試験の方法

大試験は、1,000枚ごとの集合秤量の方法により、貨幣の量目について行うものとし、選取された貨幣の枚数が1,000枚に満たない場合には、別に定める単位で行うものとする。

1,000円記念銀貨幣については、1枚ごとの個別秤量の方法によることとする。

5、公差

貨幣の種類ごとの公差(法定量目との許容誤差)は以下のとおり。

貨幣の種類 公差 法定量目 合格の上限 合格の下限。

1,000円記念銀貨幣 1枚あたり

0.42グラム 1枚あたり

31.1グラム 31.52グラム 30.68グラム

500円バイカラー・クラッド貨幣 1,000枚あたり

13グラム 1,000枚あたり

7,100グラム 7,113グラム 7,087グラム

100円白銅貨幣 1,000枚あたり

16グラム 1,000枚あたり

4,800グラム 4,816グラム 4,784グラム

50円白銅貨幣 1,000枚あたり

21グラム 1,000枚あたり

4,000グラム 4,021グラム 3,979グラム

10円青銅貨幣 1,000枚あたり

15グラム 1,000枚あたり

4,500グラム 4,515グラム 4,485グラム

5円黄銅貨幣 1,000枚あたり

16グラム 1,000枚あたり

3,750グラム 3,766グラム 3,734グラム

1円アルミニウム貨幣 1,000枚あたり

7グラム 1,000枚あたり

1,000グラム 1,007グラム 993グラム

(注)試験対象貨幣が1,000枚に満たない場合の公差は、別に定めるところによる。

別表 第153次製造貨幣大試験の内訳及び成績表

(別表)大試験の内訳及び成績表(PDF:45KB)

https://www.mof.go.jp/policy/currency/coin/test/153seiseki.pdf

別表 第153次製造貨幣大試験の内訳及び成績表

番号種 類試験対象枚数

(千枚)

選取枚数

(枚)

秤量試験枚数

(枚)

秤量枚数

(枚)

秤量試験量目

(グラム)

法 定 量 目

及 び 公 差

(グラム)

秤量試験量目と

法定

量目との差

(グラム)

試験結果

1 1 31.20 0.10適正

2 1 31.14 0.04適正

3 1 31.13 0.03適正

4 1 31.15 0.05適正

5 1 31.17 0.07適正

6 1 31.12 0.02適正

7 1 31.11 0.01適正

8 1 31.13 0.03適正

9 1 31.13 0.03適正

10 1 31.12 0.02適正

11 1 31.11 0.01適正

12 1 31.11 0.01適正

13 1 31.12 0.02適正

14 1 31.17 0.07適正

15 1 31.13 0.03適正

16 1 31.13 0.03適正

17 1 31.13 0.03適正

18 1 31.18 0.08適正

19 1 31.21 0.11適正

20 1 31.13 0.03適正

別表 第153次製造貨幣大試験の内訳及び成績表

国立公園制度100周年記念

1,000円(銀)貨幣

(西表石垣、慶良間諸島、やんばる)

法定量目 31.1

公 差 0.42

2025年日本国際博覧会記念

1,000円(銀)貨幣

(第二次発行)

法定量目 31.1

公 差 0.42 50 36 10

1

問い合わせ先 財務省理財局国庫課通貨企画調整室通貨企画係

TEL:03-3581-4111(代表)内線2556・5238

財務省が第153次製造貨幣大試験を実施 令和6年10月28日、大阪市の造幣局で

貨幣大試験 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E5%A4%A7%E8%A9%A6%E9%A8%93

貨幣大試験

貨幣大試験とは造幣局において製造された貨幣の量目および、貴金属貨幣にあっては品位が規定通りにつくられている事を内外に示すために、毎年度ごとに財務大臣の下、行われる試験のことで、正式には製造貨幣大試験。

幕末期、外国人大使から、金銀地金の持込による本位貨幣の自由鋳造を行う造幣局の設立の要求が強まり、明治新政府は大阪に造幣局を設立し新貨条例を制定して西洋型の円形貨幣を製造することになった。

製造貨幣が国際的に信用を得るためには、公的に貨幣の量目および品位が適正につくられている事を第三者に示す必要が有る。そこで製造貨幣の中から、規定枚数毎に供試貨幣(きょうしかへい)が選取され、年度毎に行われる貨幣大試験に供される事が規定された。

第1次の製造貨幣大試験は明治5年5月13日(1872年6月18日)に行われ、試験の対象となった貨幣は明治3年11月27日(1871年11月27日)創業当時から試験日までの製造分であり、二十圓から一圓の金貨および一圓から五錢の銀貨の量目および品位の試験が行われた。それ以来、各年度毎に試験が行われ、結果の詳細は年度毎に発行される『造幣局長年報書』に記述されている。

明治22年度(1889年度)製造分の貨幣からは供試貨幣に加えて、別途、造幣局内において品位および量目試験を行うための試験貨幣の選取も行われることとなった。ただし大正7年度(1918年度)以降製造分の局内試験貨幣は製造枚数に含めないこととなった。

令和6年度(2024年度)で製造貨幣大試験は第153次を迎えた。

製造貨幣大試験の内容

品位試験は個々の供試貨幣を1枚ずつ分析する試験と、1,000枚の供試貨幣をまとめて鎔解してサンプルを採取し分析する合併鎔解による二本立てで行われた。量目試験についても同様に1枚ずつ秤量する試験と、1,000枚毎にまとめて秤量する試験が行われた。

昭和14年(1939年)11月に行われた昭和13年度製造分の第68次貨幣大試験からは対象貨幣は臨時補助貨幣のみとなり、1,000枚の量目試験のみ行われることとなった。

品位試験に使用される供試貨幣は分析のため鎔解さらに溶解されるが、量目試験に使用された供試貨幣も通常は試験後鎔解され、新たな貨幣の材料とされる。しかし貨幣需要が逼迫した場合、しばしば量目試験に使用された供試貨幣が発行に廻される場合があった。これまでに明治21年度から22年度、大正15年度から昭和3年度、昭和34年度から39年度、および昭和43年度から45年度製造分の供試貨幣の一部または全てが発行に廻されている。

試験貨幣選取規定

供試貨幣および試験貨幣は製造貨幣の規定枚数毎に抜き取られるわけであるが、その枚数は試験貨幣選取規定で定められる。供試貨幣および試験貨幣の選取は一日に製造した貨幣のうち規定枚数につき一枚という基準で行われ、規定枚数に満たない端数が出た場合は、端数につき一枚選取するとした時期、また選取しないと規定した時期もあった。明治初期および現在の基準は以下の通りである。

創業 明治30年3月。

二十圓~五圓金貨 1,000枚につき1枚。

二圓、一圓金貨 5,000枚につき1枚。

貿易一圓銀貨 5000枚につき1枚。

補助銀貨 2,000枚につき1枚。

五錢白銅貨 20,000枚につき1枚。

平成19年度。

千円記念銀貨 4,000枚および端数につき1枚。

五百円(記念・通常) 40,000枚および端数につき1枚。

百円、五十円、十円 60,000枚および端数につき1枚。

五円 50,000枚および端数につき1枚。

一円 400,000枚および端数につき1枚。

試験公差

製造貨幣の量目および品位の厳密性を期すとはいえ工業製品である以上、誤差はつき物である。そこで公差と称して定められた範囲内での誤差が許容される。例として明治初期の金貨および銀貨の公差を以下に示す。

旧金貨 二十圓金貨 十圓金貨 五圓金貨 二圓金貨 一圓金貨

規定品位(千分位) 900 900 900 900 900

品位公差(千分位) 2 2 2 2 2

規定量目(ゲレーン) 514.41 257.20 128.6 51.44 25.72

規定量目(ガラム) 33、1/3 16、2/3 8、1/3 3、1/3 1、2/3

一枚量目公差(ゲレーン) 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25

一枚量目公差(ミリガラム) 32.40 32.40 32.40 16.20 16.20

千枚量目公差(ゲレーン) 72 48 36 24 12

千枚量目公差(ガラム) 4.665 3.110 2.333 1.555 0.778

旧銀貨 一圓銀貨 五十錢銀貨 二十錢銀貨 十錢銀貨 五錢銀貨

規定品位(千分位) 900 800 800 800 800

品位公差(千分位) 2 2 2 2 2

規定量目(ゲレーン) 416 193 77.2 38.6 19.3

規定量目(ガラム) 26.9563 12.5 5 2.5 1.25

一枚量目公差(ゲレーン) 1.5 1.5 1 0.5 0.5

一枚量目公差(ミリガラム) 97.20 97.20 64.80 32.40 32.40

千枚量目公差(ゲレーン) 96 72 48 24 24

千枚量目公差(ガラム) 6.221 4.665 3.110 1.555 1.555

平成19年度 千円記念銀貨 五百円記念貨 五百円 百円 五十円 十円 五円 一円

法定量目(グラム) 31.1 700 7,000 4,800 4,000 4,500 3,750 1,000

法定量目の枚数 1 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

公差(測定枚数当りグラム) 0.42 4.2 13 16 21 15 16 7

日本銀行券とは

日本銀行券とは、日本銀行が発行する紙幣(お札)で、日本国内における法定通貨として使用されている。

[日本銀行券の発行の流れ]

日本銀行が国立印刷局に発注する。

国立印刷局が製造する。

日本銀行本支店の金庫に保管される。

金融機関が日本銀行当座預金を引き出して銀行券を受け取る。

金融機関が個人や企業に銀行券を供給する。

[日本銀行券の流通]

個人や企業が商品やサービスの購入、税金の納付などに利用する。

金融機関が利用者への支払いに用いる。

金融機関が日本銀行に還流する。

[日本銀行券の鑑査]

日本銀行が銀行券自動鑑査機で真偽と枚数をチェックする。

汚損度合に応じて流通適否の別に整理する。

流通に適したものは再度市中に供給する。

不適当なものは復元できない大きさに裁断され、廃棄する。

(以上、AI による概要)

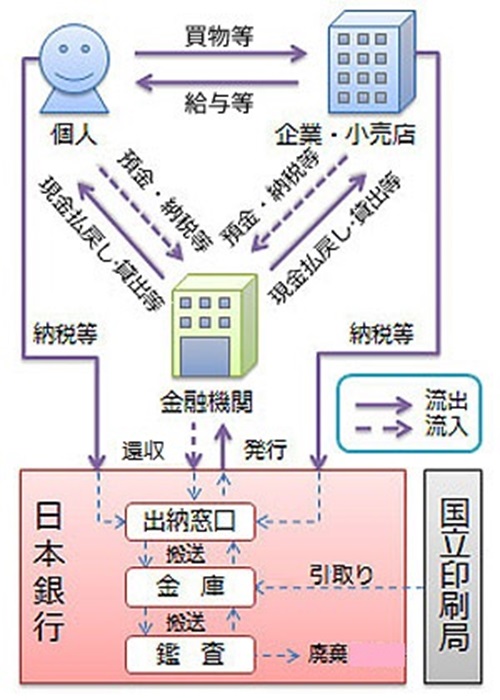

銀行券・貨幣の発行・管理の概要 : 日本銀行 Bank of Japan

銀行券・貨幣の発行・管理の概要

https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/outline/index.htm

銀行券・貨幣の発行・管理の概要

日本銀行は、日本で唯一、銀行券を発行する発券銀行。日本銀行は銀行券の安定供給を確保するとともに、銀行券の信認を維持するために、さまざまな業務を行っている。

銀行券の発行

日本銀行法では、日本銀行は、銀行券を発行すると定めている。銀行券は、独立行政法人国立印刷局によって製造され、日本銀行が製造費用を支払って引き取る。そして、日本銀行の取引先金融機関が日本銀行に保有している当座預金を引き出し、銀行券を受け取ることによって、世の中に送り出される。この時点で、銀行券が発行されたことになる。

銀行券は、さまざまな資金の受払いに利用可能な決済手段であり、特に小口資金のための受払いの手段として広く利用される。銀行券には、銀行券を用いて支払いを行った場合、相手がその受取りを拒絶できないという、法貨としての強制通用力が法律により付与されている。

現在、日本銀行は、一万円券、五千円券、二千円券、千円券の4種類の日本銀行券を発行している。

銀行券の流通

日本銀行が発行した銀行券は、その後、金融機関から預金を引き出した人々や企業の手に渡り、商品やサービスの購入などに利用される。また、銀行券の一部は金融機関に持ち込まれ、預金として預けられる。

金融機関は、利用者への支払いに当面必要としない銀行券を、日本銀行の本支店に持ち込み、日本銀行当座預金に預け入れる。このように銀行券が日本銀行に戻ることが銀行券の還収である。日本銀行や金融機関は、銀行券が全国各地にくまなく行き渡るための流通拠点としての役割を果たす。

銀行券の管理

金融機関を通じて銀行券が日本銀行の本支店に戻ってくると、日本銀行は、受け入れた銀行券の枚数を確認し、偽造・変造された銀行券がないか、厳重に真偽鑑定を行っている。また、損傷や汚染の度合いから再度の流通に適するかどうかも判別している。日本銀行が行うこのようなチェックを鑑査という。日本銀行の鑑査によって選り分けられた、本物で再度の流通に適していると判断された銀行券は、再び金融機関に支払われる。

一方、鑑査の結果、流通に適さないと判断された銀行券は、復元できない大きさに裁断のうえ廃棄される。銀行券の平均寿命は、一万円券で4~5年程度、五千円券、千円券は使用頻度が相対的に高く傷みやすいため1~2年程度である。また、日本銀行では、本支店の窓口において、損傷した銀行券の引換えを行っている。

日本銀行券には、偽造・変造を防止するために、さまざまな偽造防止技術が施している。日本銀行は偽造対策のため、外国の中央銀行との情報交換や共同研究などの国際的な取組みをしている。

銀行券の発行、流通、管理の流れを示した図。詳細は本文のとおり。

貨幣の取扱い

貨幣は、日本銀行ではなく、政府が発行している。貨幣は、独立行政法人造幣局が製造した後、日本銀行へ交付されるが、この時点で貨幣が発行されたことになる。貨幣も銀行券と同様に、日本銀行の取引先金融機関が日本銀行に保有している当座預金を引き出すことを通じて、世の中に送り出される。

├

├貨幣として機能した麻薬のアヘン

├

├20040801 平成16年8月1日現在 厚生労働省幹部名簿・配置図

http://www.joshrc.org/files/20040801-001.pdf

├

├組織図

├

├

├

├

├

├

├

├

├otarimanjyu.com/blog/index.php?e=3178&PHPSESSID=00da102321e63995104888a366d49cae

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-70-幸せの形 山荘暮らしと海外旅行

├

├オーラルヒストリー 蓑輪善蔵氏インタビュー 「計量制度に係わっ て 69 年」

http://161.34.12.161/book-for-collecting-news-/new-holder-5-news-collection-/2024-02-17-news-materia-content-collection-/digidepo_10632249_po_ART0009947795.pdf

松本榮壽、黒須茂、高松宏之

○小泉袈裟勝さん

小泉袈裟勝さんのお話をお伺いしたいのですが。(黒須茂)

蓑輪善蔵

袈裟勝さんはね私より7つ年上でした。背が高い人ですが、干支は午ですよ。彼は1937(昭 和 12)年か 1938(昭和 13)年に中検に入って、それで渡辺襄さんの光の光波干渉の測定を手伝っていたんです。1942(昭和17)年に兵隊にとられてビルマに行ったのかな。出征するときのことも私は知っています。野砲でしたかね。馬の世話をしたりしながら。

それで帰ってきたときに 、計圧器係がいる3階から小泉さんが 2階の岡田さんの部屋に入ったのを見ました。小泉さんが帰ってきたというのは、上から見ればわかるわけ。役所の中は狭いから。

「小泉が帰ってきたけれど、手を出すな」と係員に言っていたのを覚えてい ます。小泉さんは、うるさ型で通っていたんですよ。それでけっこう切れるんだよね。彼は頭がいいんですよ。

長いこと所長をやっていた玉野光男さんにかわいがられて、メートル法の宣伝とか、計量課とのつき合いとか、計量法を基本的にどうするとかという話に携わったりしていました。だから法律も含めて計量全般に関してよく知っているんですよ。行政マンとしての適性もありました。

○進級が難しい物理学校

旧制中学を出て計量教習を出ているだけなんですよ。それで物理学校へ 1年間だけ行って、2年生になれなかったようです。物理学校って進級が非常に厳しくて簡単には2年になれないんです。

○計量教習

蓑輪善蔵

「計量教習」というものが中検にはあったんですよ。これは、本所、大阪支所、名古屋支所、福岡支所に申学卒で入ってきた人を対象に試験をやりまして 10人ばかり集めるわけです、それを東京へ呼びまして1年間みっちり仕込むんです。けれどそれが 1937(昭和12)年から始まっているんですよ。

なるほど。戦前ですね。(松本榮壽)

蓑輪善蔵

それを1年間やるんです。仕事をさせないんですよ。仕事をしないで朝の9時から夕方の4 時までみっちり講義をやるわけです。製図までやったんですから。数学、物理、電気、計量器学を含めまして、はかり、精密測定もやりました。

本当の学校ですね。それで、教育が終われば、彼らをもとの部署に返すんですか。(松本榮壽)

蓑輪善蔵

返します。それを義務づけるのではなく所長の権限でやるわけです。そういう金を所長は持っているんです。小泉袈裟勝さんなんかも出ているんですよ。その最初だっ たと思うけれども、1937(昭和12)年ごろ、専門学校出以外の中学出の職員の内で 計量教習をやってから検定の責任者にし、任官させようということでした。

├

├計量法解説 (keiryou-keisoku.co.jp)

├

├:計量法の読み方 - livedoor Blog(ブログ)

├

├「計量法の読み方」全章 |

├

├微分も積分も忘れてしまう東大理三卒の大学教授(2023-05-09)【理3のリアル@50代】 東大医学部卒の弁

├

├フィルムカメラとデジタルカメラの発展の速度の違い

├

├「ハッピーエンド」を聴く。メンバーは大瀧詠一,細野雅臣、鈴木茂、松本隆。

├

├

├シンボル操作(symbol manipulation)

社会学用語。それ自体は客観的であったり、また多義的に理解されているような物や言語や行動様式をシンボル (象徴) として使い、特定の意味内容をこめて多くの人々のそれへの同調ないし反動形成を促し、一定の方向に行動させること。シンボル操作の典型的な技術の一つが、人々の態度・行為・価値観をあらかじめ意図された方向へ誘導するための組織的コミュニケーション活動といわれる政治宣伝である。マス・メディアの驚異的な発達と宣伝技術の高度化により、現代社会ではシンボル操作の余地は拡大した。

├

├Windowsによる新聞組方式の現状

├

├社会の統計と計量計測の統計

├

├計量計測のエッセー ( 2018年1月22日からの日本計量新報の社説と同じ内容です。)

├

├計量計測データバンク ニュースの窓 目次

├