「計量計測データバンク」サイトマップ measure and measurement data bank of saite map

計量計測データバンク ニュースの窓-143-

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-143-大島太郎、福島新吾と旧制高等学校 福島新吾、加藤哲郎ほか文章の覚書 吉瀬維哉 縄文のビーナスと御神体としての西天狗岳

├

├

├

├

├官僚制度と計量の世界(24) 戦争への偽りの瀬踏み 日米の産業力比較 陸軍省戦争経済研究班「秋丸機関」の作業 執筆 夏森龍之介

├

├縄文のビーナスと御神体としての西天狗岳 森龍之

├

├天狗岳 - Wikipedia

写真は西麓より望む天狗岳 標高2,646 m(2014年3月)

├

├大島太郎、福島新吾と旧制高等学校 夏森龍之介

官僚国家と地方自治 自治体革新の展望 の二冊で著者は大島太郎。共に未来社から刊行。本来なら大学教授時代に出版されるべき内容であるが50歳を前に急逝したために福島新吾などが奔走してまとめ上げた。大島太郎と福島新吾は母校の東京大学社会科学研究所で助手をしていたことがある。東京大学社会科学研究所は軍国主義日本で軍部の独走をがあったことから、国の機関に意見を言える組織を目指して創立された。大学内での反目など難しいことが多い中、今日まで組織は継続している。

大島太郎は1945年4月に旧制浦和高校に理科に入学、1947年に旧制浦和高校文科一年二組に転科留年、1949年3月に卒業。同年4月に旧制東京大学法学部政治学科に入学、1952年3月卒業。同年4月東京大学助手。東京大学社会科学研究所勤務。大島太郎は1929年3月31日生れ。旧制群馬県立太田中学校4年修了で1945年4月に旧制浦和高校在学中に理科に入学している。理科から文化に転科したために旧制浦和高校の卒業は3年であるところを4年を要した。旧制東京大学の卒業年次は三カ年。旧制浦和高校は1950年(昭和25年)3月、最後の卒業生(第26回)248名を送り出し閉校した。

1931年6月1日に生れて、旧制東京府立第四中学校 、旧制浦和高等学校を経て新制の東京大学理科1類へ進学、工学部応用物理学科の計測工学専修へ進んだのが飯塚幸三。

旧制浦和高校理科というのが大島太郎と飯塚幸三と二人を知る私のにとっての共通項。大島太郎は多弁をしない紳士。大学教員の傍ら練馬区長公選制などで地道な社会運動をした。旧制浦和高校は1949年(昭和24年)3月、最後の入学生が1学年終業とともに埼玉大学や地の新制大学に移った。

1927年(昭和2年)5月1日生れの作家、北杜夫は麻布中学校4年修了。東京帝国大学臨時附属医学専門部入学。父親の斎藤茂吉はこの学校は本来の東大医学部ではなく戦争時の間に合わせの医者養成機関であることを知り合いに確かめている。もともとの帝大医学部への進学の道を選ぶべく同校を対校して麻布中学に戻ったこと。このことを北杜夫は本に書いている。旧制松本高等学校理科乙類(卒業(『どくとるマンボウ青春記』の前半の舞台)。東北大学医学部卒業(『どくとるマンボウ青春記』の後半の舞台)。

旧制松本高等学校に1948年(昭和23年)、18歳で入学したのが映画監督になる熊井啓。1930年(昭和5年) 6月1日、現安曇野市生れ。学制改革にともなって1949年(昭和24年)、19歳のとき信州大学文理学部に入学。1953年(昭和28年)、23歳で信州大学文理学部卒業。黒部の太陽(1968年、監督、共同脚本)、忍ぶ川(1972年、監督、共同脚本)、サンダカン八番娼館

望郷(1974年、監督、共同脚色)などが有名作品。

旧制高等学校の旧制浦和高校理科というのが大島太郎と飯塚幸三。飯塚幸三と熊井啓は一歳違い。二人は旧制高等学校在学中に新しい学制が敷かれたために卒業を待たずに移行先の新制大学に移る。旧制松本高等学校から新制信州大学文理学部に移ったのが熊井啓。新制の東京大学理科1類へ移ったのが飯塚幸三。旧制浦和高校は新制の東京大学の教養学部の一部になる案があった。一学年248名ほどの生徒数であった。開学初年度は定員200名で受験者は1,600名、競争率は八倍。大島太郎と飯塚幸三の旧制浦和高校理科時代に一緒であったかを探ったが確証を得るに至らなかった。文科に移った大島太郎と理科に入学してきた飯塚幸三は少しの期間旧制浦和高校で学んでいたようだ。

大島太郎の履歴は『官僚国家と地方自治』から採っている。「旧制浦和高校文科一年二組に転科留年」の意味は、一組と二組が受講外国語学科による分類によるものと推定される。旧制松本高校でのようすを描いた北杜夫の『どくとるマンボウ青春記』には理甲、理乙などのことが頻出する。二組は文科乙類であると想定される。

旧制高等学校の学科分けのその内容は次のとおり。文科甲と乙、理科甲と乙の四科があり、外国語の学習割合によって区分され、甲は英語、乙はドイツ語が多く配分された。丙はフランス語と想定され、丙を設置する学校もある。文科で丙があるのは一高、三高、浦和、福岡、静岡の各高校。理科で丙があるのは大阪高校のみ。静岡高校から東京大学工学部に進んだ高田誠二はフランス語がよくできたからあるいは静岡高校理科丙であったかもしれない。古い時代の帝国大学(東京)にはフランス物理学の分野が独立しており度量衡制度の制定に当たった高野瀬宗則は1879年(明治12年)7月に東京大学仏語物理学科第2期卒業。卒業後は駒場農学校で教鞭をとっていた。

浦和高校と一高の定員を次のようであった。

校名 文科 理科

甲 乙 丙 甲 乙 丙

浦和 43 39 37 44 35 総数198名

一高 125 36 38 107 91 総数397名

├

├福島新吾、加藤哲郎ほか文章の覚書

福島新吾 マルクス・エンゲルスもその現実性に魅力を感じて基礎的に読み進み、その歴史的業績には大いに傾倒したが、その「具体から抽象へ」という段階には足踏みをしていた。資本論も第一巻までは学んだが、第二巻中途あたりから、経済、金融の知識がなくては自分には空論だと足踏みした。初期マルクスや、ヘーゲル批判などまで研究が及ばずマルクスにはあまり政治理論が無いと感じ、エンゲルスに注目したが、その『家族、私有財産及び国家の起源』の実証性には疑問を抱いた。この段階で適切な指導をしてくれる先達を持てなかったのは不幸であった。宇野などにはそんな関心は無かった。こうして私は七年の長期間さまざまな得難い体験を得たが、社研の方針に従って調査の専門家という展望をあきらめ、十分な学者としての準備も出来ぬまま専修大学へ転出することにしたのである。社研に入って間もなく先輩から慶応大へ行かされた。京浜地区大学高専助手研究生連絡会とかいうものの初会合だった。そこで戦災後の研究の困難を打開するために東大図書館の利用を各大学に開放してほしいと要望が出て、東大から独り出席した私が図書館にその旨依頼することになった。当然の事と考えた私は帰って司書官に面会し、趣旨を伝えたところ数日のうちに所長に呼び出された。図書館からの苦情を受けた「イワン雷帝」矢内原所長は、新任の助手が権限もない図書館に申し入れをするとは何事かと卓をたたいて叱責した。こちらはその剣幕に震えたが何が悪いのか、戦後の困難を互いに助け合って乗り切るのが当然だ、先生の主張通りではないかと一歩も引かずに抗弁したらやがて所長は破顔一笑君の言い分は正しいが世の中には正義も通らないこともあると非難を撤回した。所長とこんな対決をした助手は私一人だっただろう。党に入ると政治的活動が要求された。社研の職務、自己の研究と重なり忙しさがトリップルで目が回るようだった。まず東大法・経・文などでは教授の圧力で作られていなかった労働組合組織を社研で作ろうと1949年2月に塩田を委員長に結成した。助手以上の加入は無かったが、これは当時の社会では当然の行為であまり困難もなかった。しかし組合を拒否する事務長直結の職員と、図書室、用務員との亀裂を生んだ。又思いがけなく経済学部や法学部の図書室系職員たちがそれぞれ職組をつくる刺激を生んだ。私はここで唯一可能な事は教職員の親睦と差別の廃止だと考え年末忘年会などを全員で楽しくやった。5月には大学管理法案反対闘争の委員に押し出された。占領軍の意図で政府・与党がしきりに制定の動きを見せた大学の自治をおかす政策で左派の政党・労組・学生はもとより、各大学当局も反対していた。いち早く全学連は運動を展開していたが、5月28日全国70大学学生参加で大学法対策全国協議会を結成した。これに教職員が加わる形をつくろうと、社研山之内、農学部近藤康男、古島敏雄、大阪大伏見康治、都立大寺沢恒信など少数の教員が参加し、私も山之内の補佐役として学生との連絡にあたった。気炎はあがるが左翼学生ばかりで各大学内での実勢力は頼り無かったが、大学当局もこの運動には教室利用などを許した。

├

├吉瀬維哉-Wikipedia

吉瀬哉事務次官大蔵省

吉瀬 維哉(よしせ しげや、1922年7月4日 - 2003年12月22日)は、日本の大蔵官僚。大蔵事務次官、日本開発銀行総裁。

神奈川県横浜市生まれ。横浜第一中学校時代、「開校以来の秀才」と言われていた。第一高等学校、東京帝国大学法学部を卒業し、1946年に大蔵省へ入省。大臣官房文書課に配属。1948年7月に高等試験行政科を合格。1949年6月に千葉税務署長、1954年11月1日)に大阪国税局調査査察部次長。主計局主計官補佐(農林係)を経て、1959年5月10日

農林省大臣官房調査官(農林漁業基本問題調査会事務局)、1960年12月1日 東京国税局直税部長、1961年 東京国税局直税部長兼東京国税局総務部長、1962年6月1日

国税庁直税部法人税課長、1964年7月6日 主計局主計官(外務、通産担当)、1966年8月1日 大臣官房秘書課長、1969年8月 大阪国税局長、1971年6月

主計局次長、1973年6月26日に経済企画庁長官官房長、1974年6月26日に理財局長、1975年7月8日に主計局長兼会計事務職員研修所長、1977年6月に事務次官に就任。戦後に入省した大蔵官僚の中でもっとも早く次官に到達した。退官後、日本開発銀行副総裁を経て日本開発銀行総裁に就任した。三井住友海上火災保険顧問、初等社顧問、財団法人トラスト60会長、レールシティ汐留企画代表取締役、磐梯リゾート会長、国鉄再建監理委員会委員なども務めた。1994年、勲一等瑞宝章受章。2003年12月22日、脳出血のため死亡した。

├

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年1月16日号「日本計量新報週報デジタル版」

├

├縄文のビーナスと御神体としての西天狗岳 森龍之

├

├Togari-ishi - 尖石・与助尾根遺跡 - Wikipedia

写真は尖石遺跡の名前の由来となった尖石(とがりいし)。石質は八ヶ岳噴出の安山岩。古くから信仰の対象となっていた。長野県茅野市。

尖石・与助尾根遺跡(とがりいし・よすけおねいせき)は、長野県茅野市豊平にある縄文時代中期の環状集落の遺跡。南側の尖石遺跡は戦前から発掘されてきた縄文時代を代表する遺跡の1つとして知られているが、現在では同遺跡と浅い沢1つ隔てた北側の台地上にある与助尾根遺跡と一括して扱われることが多い。「尖石」の名称は遺跡の南側にあった三角錐状の巨石の通称に由来する。

八ヶ岳西側山麓地帯の大扇状地上にある標高1050から70メートルの東西に広がる長い台地の上にある。前述のように台地の中央部に沢が走り、北側が与助尾根、南側が尖石にあたる。尖石遺跡を最初に学界に報告したのは1893年(明治26年)考古学者、小平小平治(湖東村出身)によってであるが、本格的な発掘調査を行ったのは地元の考古学者宮坂英弌(ふさかず)である。宮坂が当遺跡とかかわったのは、1929年(昭和4年)、伏見博英が行っていた発掘を、小平小平治の弟で、俳句の師である小平雪人とともに手伝ったのが最初である。1930年(昭和5年)から独力で発掘を開始し、同年には炉跡を発掘。1940年(昭和15年)からは、縄文集落の確認を目的として本格的な発掘を開始し、途中太平洋戦争を挟んで発掘は1952年(昭和27年)まで続けられた。また、1946年には与助尾根の発掘にも取り掛かった。与助尾根は1935年(昭和10年)に現地を開墾中に発見されたものであったが、この時までほとんど手付かずであった。

宮坂は縄文土器及び石囲炉を手掛りに建物(住居)を探すもので、尖石では竪穴建物跡33棟をはじめ、53基の炉跡や列石、竪穴群、屋外埋甕などが発掘されたが、土器に比べ石器の出土が極端に少なく、特に石鏃(41)が少なく、打製石斧45、破片8が見つかっている。また、与助尾根でも28棟の建物、石鏃10、打製石斧14、破片4、磨製石斧、石皿、凹石など多数を発掘している。宮坂は、ワナ猟とクリ林、黒曜石の交易が行われていたと考えた。それに対し、藤森栄一は狩猟・採集以外の何かの生業、例えば焼畑農業が存在したのではないかと考えた。

この集落遺跡は、東西170メートル・南北90メートルの範囲をU字形に巡り中央に広場が存在していたことが判明し、これによって日本で最初の縄文時代の環状集落の存在が確認された遺跡となった。

当遺跡は、「尖石石器時代遺跡」の名称で1942年10月14日、国の史跡に指定された。宮坂の尽力によって、当遺跡は「縄文集落研究の原点」とされる重要な遺跡と位置づけられ、1952年3月29日には文化財保護法に基づき特別史跡に指定。1993年4月6日には与助尾根遺跡の区域が特別史跡に追加指定された。追加指定分を含む特別史跡指定範囲の面積は66,933.405平方メートルである。

├天狗岳 - Wikipedia

写真は西麓より望む天狗岳 標高2,646 m(2014年3月)

天狗岳(てんぐだけ)は、長野県茅野市にある八ヶ岳連峰の山である。八ヶ岳連峰は夏沢峠を境に南側を南八ヶ岳(狭義の八ヶ岳)、北側を北八ヶ岳と呼ぶが、天狗岳はこの北八ヶ岳の最高峰である。山頂部は300mほどの間隔を置いて東西に分かれ、西天狗岳と東天狗岳と称する。東天狗岳の標高は2,640mで、西天狗岳の標高は2,645.8mで2つのピークが存在し東天狗岳の山頂を八ヶ岳の主縦走路が通っている。北八ヶ岳はなだらかな山容と深い針葉樹林、点在する湖などに特徴があるが、天狗岳はその中にあって唯一、南八ヶ岳に近い険しい山容をしている。日本二百名山のひとつ。登山道について。西側は奥蓼科温泉郷の渋ノ湯から、および唐沢鉱泉から、東側は稲子湯から本沢温泉を経由する登山道がある。また、八ヶ岳の主縦走路が東天狗岳の山頂を通っている。渋ノ湯からの登山道が主縦走路と合流する地点である中山峠のすぐ西にある黒百合平に、黒百合ヒュッテがある。この黒百合平から山頂までは二本の登山道があるが、その西側の登山道を通ると、「天狗の奥庭」と呼ばれる一帯を通過する。奇形の岩と丈の低い針葉樹、小さな池を配した天然の庭園のような一帯である。

├

├縄文のビーナスと御神体としての西天狗岳 森龍之

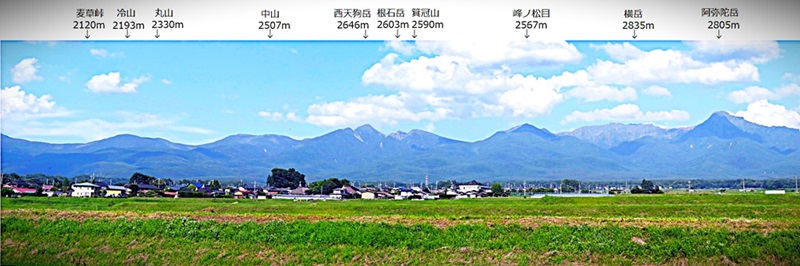

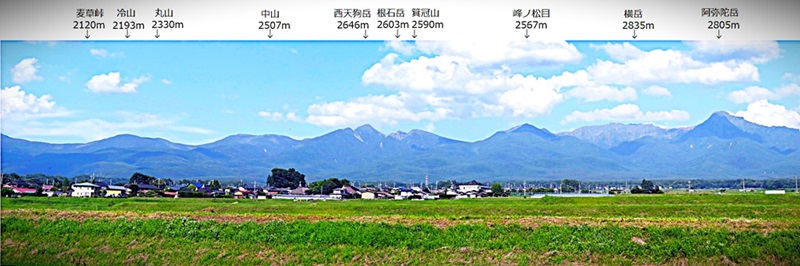

茅野市の尖石遺跡付近から望む望む天狗岳、標高2,646m。撮影2023年12月2日、15:24:22。

天狗岳は東西二峰からなり、東天狗岳にある天狗岩と呼ぶ岩塔を天狗の鼻に見立てた山名と考えられる。東天狗岳は、長野県茅野市と同南佐久郡小海町の境に位置している。縦走路上にある東天狗岳は男性的にそびえ立っているが、縦走路から外れた西天狗岳は2646mの二等三角点をもつものの、その山容はずんぐりとしており、西尾根が唐沢鉱泉へと下っている。また、北側の黒百合平との間にある天狗ノ奥庭は、摺鉢池をはじめ点在するいくつかの小池とハイマツやコケモモ、ミネズオウなどに彩られた別天地である。

佐久側に東壁と呼ばれる大断崖をもつ東天狗岳の展望は、硫黄岳の火口壁、北アルプスをはじめ北八ヶ岳の山と森のうねりを、太古の眠りそのままに望見することができる。また、周囲には根石岳、箕冠山、稲子岳がある。東天狗岳と根石岳の鞍部は、白い砂に緑のハイマツが映える広々とした所で、南東に「白砂新道」が本沢温泉へ延びている。

渋ノ湯から4時間弱、唐沢鉱泉からも4時間弱、稲子湯から4時間強、本沢温泉から白砂新道を経て4時間の行程。東西二峰の往復は各20分である。2023年8月改定(山と溪谷オンライン編集部)

天狗岳は冬季の登山も盛んで、アイゼンとピッケルを使用する雪山登山の入門の地としてよく選ばれています。雪山登山初心者がメンバーに含まれる場合、黒百合ヒュッテを拠点として、中山峠から往復する行程が一般的です。中山峠より上は、樹林帯を抜けるためしばしば強風が吹きつけます。アイゼンとピッケルをしっかりと効かせて慎重に登ります。よりレベルの高い山行として、南八ヶ岳より硫黄岳や根石岳を経て至ることもできます。ただし、風衝地が長く続くため、十分な経験と技術が求められます。

├

├【ファンヒーター】センサーじゃない修理【不完全燃焼】真似しないでください。重大な事故に繋がります。

├

├長野:アイシティ21新装開店へ 松本の閉店3店 テナント迎え入れ:地域ニュース : 読売新聞

├

├【年金問題。俗論を斬る!】日本の制度は完成度が高い/俗論と民主党の躓き/「未納率4割」の誤解/積立方式の問題点/賦課方式が世界標準/マクロスライドの意義/「昔の人はもらい得」の誤解【海老原嗣生】

├

├靴紐の「イアンノット」の結び方を分かりやすくご紹介!① #shorts

├

├【反日思想】韓国から漢字を廃止した悪影響を徹底解説‼︎【評論家/東京国際大学 国際学部教授・呉善花】

├

├

├内田義彦 - Wikipedia

├

├山田盛太郎 - Wikipedia

├

├

├

├

├

├遠藤周作 - Wikipedia

遠藤周作(えんどう しゅうさく、1923年〈大正12年〉3月27日 - 1996年〈平成8年〉9月29日)は、日本の小説家。日本ペンクラブ会長。日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章者。

11歳の時カトリック教会で受洗。評論から小説に転じ、「第三の新人」に数えられた。その後『海と毒薬』でキリスト教作家としての地位を確立。日本の精神風土とキリスト教の相克をテーマに、神の観念や罪の意識、人種問題を扱って高い評価を受けた。ユーモア小説や「狐狸庵」シリーズなどの軽妙なエッセイでも人気があった。

学生時代(1939年 - 1949年)

遠藤は1939年に正介の影響もあり、四修で三高を受験するが敢えなく失敗している。1940年、再び三高を受験するが失敗、広島高も失敗。この為、阿川弘之等の広高出身者に対しては尊敬の念を抱いていたらしい。遠藤は同年に183名中141番の成績で灘中学校を卒業し、浪人生活に入った。なお、同年、正介が一高を卒業し東京帝国大学法学部に入学。正介は郁の帰国から数年遅れて帰国した常久の、世田谷経堂の家に身を寄せている。

1941年に再び広島高などを受験して失敗。同年4月に上智大学予科甲類(独語)に入学するが、翌1942年2月9日に退学している[注 1]。同年、浪速高と姫路高と甲南高を受け、全て失敗している。この頃に肺を病み、喀血している。

遠藤は郁にこれ以上の経済的負担をかけることを恐れ、1942年に東京帝大を卒業し逓信省へ入省した正介の仲介で、常久の家に移った。常久が出した同居の条件は「旧制高校か医学部予科のどちらか」に入学することだった。

├

├吉行淳之介 - Wikipedia

吉行淳之介(よしゆき じゅんのすけ、1924年(大正13年)4月13日 - 1994年(平成6年)7月26日)は、日本の小説家。位階は従四位。

父は吉行エイスケ、母は美容師吉行あぐり、女優吉行和子と作家吉行理恵は妹。岡山県生まれ。東京大学英文科中退。『驟雨』で芥川賞受賞。「第三の新人」の一人で、『砂の上の植物群』『暗室』など、性を媒介として人間を探求した作品で高い評価を受けた。また、自身の少年期に材をとった小説でも知られる。エッセイや対談も多い。他方で、文壇的活動も活発で、多くの文学賞の選考委員を務めた。日本芸術院会員。

来歴

岡山県岡山市に父・吉行エイスケ(モダニズムの詩人)、母・あぐり(美容師)の長男として生まれる。2歳の時に両親が上京、東京麹町に育つ。同じ町内には内田百閒がいた。府立一中と武蔵高等学校尋常科と府立高等学校尋常科の受験に失敗し[3][4]、麻布中学に進学。1940年に父・エイスケが急死した。しかし自身はその頃腸チフスにかかり入院していたため、死を知らされたのは退院後であった。翌1941年に旧制静岡高校(現:静岡大学)文丙(文系仏語クラス)に進むが、2年進級時に「心臓脚気」という仮病で1年休学[注釈

1]、この頃より文学に関心を持つようになる。

1944年、徴兵検査を受け甲種合格、20歳で召集されるが、9月1日の入営直後に気管支喘息と診断され即日帰郷。翌年も徴兵検査を受け、再び甲種合格となったが召集前に終戦を迎えている。1945年4月、東京帝国大学に入学。5月25日の空襲で焼け出され自宅を失った。

大学の授業にはあまり出席せず、新太陽社で編集のアルバイトをしていた。社長の勧めで学業を放棄し(学費を一度も払わず、学費未納のため除籍処分)、1947年に新太陽社へ入社。『モダン日本』『アンサーズ』などの雑誌の編集に携わった。このときアルバイト編集者に澁澤龍彦がいた。『モダン日本』時代に小島功らと交流、赤川童太、鈴木義司、富永一朗らを抜擢し、新人漫画家の発掘の天才と言われた。

倒産寸前の会社で多忙を極めつつ、『世代』『新思潮』などの同人雑誌に年一作のペースで作品を発表。同人雑誌を通して安岡章太郎、近藤啓太郎、阿川弘之、三浦朱門、島尾敏雄らと知り合った。

1952年『原色の街』が芥川賞候補になり、その後も『谷間』、『ある脱出』が候補に上る。『谷間』発表後、空洞が肺に見つかり結核と診断され会社を休職、翌1953年の春に退社した。退社後は千葉県佐原市の病院に夏まで療養し、11月に清瀬病院に入院。その間は生計のためにABC放送のラジオ原稿を書いていた。清瀬病院で療養中の1954年に『驟雨』で第31回芥川賞を受賞、収入の手段が他にないので、受賞を機に作家生活に入った。当時、同世代の作家である遠藤周作、安岡章太郎、三浦朱門、近藤啓太郎らと共に「第三の新人」と呼ばれた。

├

├阿川弘之 - Wikipedia

阿川弘之(あがわ ひろゆき、1920年〈大正9年〉12月24日 - 2015年〈平成27年〉8月3日)は、日本の小説家、評論家。日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章者。広島県名誉県民。日本李登輝友の会名誉会長。

海軍体験を基にした戦争物や私小説的作品、伝記物で知られる。代表作として『春の城』『雲の墓標』のほか、大日本帝国海軍提督を描いた3部作(海軍提督三部作)『山本五十六』『米内光政』『井上成美』などがある。法学者の阿川尚之は長男、タレント・エッセイストの阿川佐和子は長女。

経歴

自身は『私の履歴書』では、〔私の「履歴」を一と言で記せば、「地方の平凡な中流家庭に生まれ、小学校から大学まで、ごく平坦平凡な学生生活を送り、戦争中は海軍に従軍して多少の辛酸を嘗めたが、戦後間もなく志賀直哉の推輓により文壇に登場、以来作家としてこんにちに至る」、これだけである〕と回顧している。

生い立ち

阿川甲一の長男として広島市白島九軒町土手通り(現中区白島九軒町)に生まれた(本籍地は山口県美祢郡伊佐村(現美祢市伊佐町))。

学生時代

広島済美小学校(広島偕行社付属済美学校)、広島高等師範学校附属中学校、旧制広島高等学校を経て、東京帝国大学文学部国文科を繰り上げ卒業。卒業論文の表題は「志賀直哉」。

海軍入り

1942年(昭和17年)9月海軍予備学生として海軍に入隊する。

1943年(昭和18年)8月に海軍少尉任官、軍令部勤務を命ぜられた。大学在学中に中国語の単位を取ったことでわずかだが中国語ができたため、特務班の中でも対中国の諜報作業担当であるC班に配属される。

中尉に進級した直後の1944年(昭和19年)8月「支那方面艦隊司令部附」の辞令が出る。

戦後

1946年(昭和21年)2月「ポツダム大尉」という身分で、揚子江を上海へ下り、3月末博多へ上陸復員する。広島市への原子爆弾投下により焼き尽くされた故郷の街を見る。家は丸焼けだったが、両親は無事だった。実家の川向こうの牛田という町の、雨漏りのするボロ家にのがれて、中風の父親と、白内障の母親と甥にあたる若者と三人でひっそり暮らしていた。

2015年8月3日(平成27年)に老衰のため都内の病院で死去。(満94歳没)。

├

├安岡章太郎 - Wikipedia

安岡章太郎(やすおか しょうたろう、1920年(大正9年)4月18日-2013年(平成25年)1月26日)は、日本の小説家。高知市生まれ。北満に応召されるも結核により除隊。高知県高知市帯屋町に父・安岡章、母・恒の子として生まれる。父方は、安岡正美(覚之助)や安岡正定(嘉助)などの土佐勤王党員を多く輩出した土佐藩士の安岡家であり、幕末は板垣退助率いる土佐藩迅衝隊に加わり戊辰戦争を戦った勤皇家である。母方の入交家も江戸時代は郷士。章太郎の父は陸軍獣医官であったため、生後2ヶ月で千葉県市川市に転居。その後、香川県善通寺市、東京小岩、市川市で過ごした後、5歳の時、一家で京城(現・ソウル)に移った。1939年、旧制高知高等学校を受験するが失敗。浪人生活を城北高等補習学校で送り、古山高麗雄ら浪人仲間と日々遊び歩いた。1940年、松山高等学校や山形高等学校の受験に失敗し、1941年、当時定員割れを起こしていた慶應義塾大学文学部予科に入学するも、1944年に陸軍に学徒動員で召集され東部第六部隊へ入営し、満州・孫呉に在った歩兵第1連隊に配属された。部隊では射撃の最優秀兵であったが「銃の手入れが悪い」と叱責される模範的でない兵隊であった。しかし、安岡は部隊が南方へ出発する前々日に発熱し、翌1945年に肺結核により除隊処分となり内地送還された。なお、部隊は1944年8月にフィリピンへ動員され、同年10月から始まったレイテ島の戦いに投入されて全滅したために数少ない生き残りの一人となる。戦後、復学するも陸軍少将の父は敗戦により失職し、復員後も公職にはつけなかった。そのため、家族は収入のほとんどを失った。

├

├福島新吾 - Wikipedia

福島新吾(ふくしま しんご、1921年〈大正10年〉5月2日-2013年〈平成25年〉5月1日)は、日本の政治学者。専修大学名誉教授。政治学原論専攻。1921年、福島喜三次の四男として東京に生まれる(母〈1893-1981〉は明治期の外交官杉村濬の長女)。太平洋戦争中に学徒出陣を経験した後、1947年東京帝国大学法学部政治学科を卒業。東京大学社会科学研究所助手(1947-54年)を経て専修大学に移り、1960年より専修大学法学部教授。同法学部長を務めた。「九条科学者の会」呼びかけ人を務めていた。従兄(母の妹の長男)に作曲家・音楽評論家の柴田南雄がいる。2013年5月1日に肺炎のため死去。91歳没。

├

├古山高麗雄 - Wikipedia

古山高麗雄(ふるやま こまお、1920年(大正9年)8月6日-2002年(平成14年)3月11日)は、日本の小説家、随筆家、編集者。芥川賞作家。主として太平洋戦争での従軍体験や戦後の生活を舞台にした小説を発表し、いかなる場においても変わることのない人間のありかたを描き出した。1920年(大正9年)朝鮮新義州で開業医の家庭に生まれる。1938年(昭和13年)新義州中学校首席卒業。成績面では平安北道知事賞を受けて卒業式で答辞を読む資格があったが、自習の時間に抜け出して池でスケートをするなどの行動が問題視され、知事賞も答辞も認められなかった。1939年(昭和14年)第二高等学校理科不合格。筆記試験は合格だったが、面接で「教練と体操は嫌いです」と言ったせいで落とされたという(『人生、しょせん運不運』P.70-71)。城北高等補習学校にて安岡章太郎の知遇を得る。1940年(昭和15年)慶應義塾大学医学部予科と第三高等学校文科丙類に合格し、後者に入学。講義に出席せず、遊郭に通って親からの仕送りを使い果たす生活を送る。1941年(昭和16年)成績劣等と出席日数不足のため進級試験に落第し、同校退学。教授の伊吹武彦に「自分の落第は普通の落第なのか、それとも反国家的な学生としての放校なのか」を問うたところ、伊吹は明確な返答をせず「君のような人は、教育など受けない方がいいかもしれませんね」と言った。母死去。1942年(昭和17年)秋、徴兵検査で第二乙種合格。仙台の歩兵第4連隊に配属される。幹部候補生要員に編入されたが、軍人勅諭の暗唱を拒んだことから落第。そのまま終戦まで兵卒として転戦することとなる。1943年(昭和18年)第二師団司令部に転属、ビルマなど南方戦線を転戦。1945年(昭和20年)ラオスにて終戦を迎える。終戦当時一等兵、ポツダム上等兵。1946年(昭和21年)捕虜収容所勤務歴により、BC級戦犯容疑者としてベトナムにて拘束、サイゴン刑務所に収容される。この間昇進し、最終的に軍曹となる。父死去。1947年(昭和22年)禁固8ヶ月の判決が下されるも、未決通算により翌日釈放、復員。1948年(昭和23年)財団法人日本映画教育協会に就職。1949年(昭和24年)松浪明子と結婚。幻の作品とされる「裸の群」が『雄鶏通信』11月号に掲載。1950年(昭和25年)財団法人日本映画教育協会を退職。河出書房に入社。長女千佳子出生。1957年(昭和32年)河出書房倒産により、退職。1958年(昭和33年)教育出版嘱託契約。1962年(昭和37年)教育出版嘱託を解除、芸術生活に入社。1967年(昭和42年)『季刊藝術』の同人に参加し、編集専従として編集長に就任。芸術生活を退社。1969年(昭和44年)初の作品となる『墓地にて』を発表。1970年(昭和45年)『プレオー8の夜明け』にて芥川賞を受賞。1973年(昭和48年)『小さな市街図』にて芸術選奨新人賞を受賞。1979年(昭和54年)季刊藝術社を退社。1983年(昭和58年)初孫 愛海(のちのタレント春名愛海)出生。1993年(平成5年)『セミの追憶』にて川端康成文学賞を受賞。1999年(平成11年)妻明子病没。2000年(平成12年)『断作戦』・『龍陵会戦』・『フーコン戦記』の三部作にて菊池寛賞を受賞。2002年(平成14年)神奈川県相模原市上鶴間の自宅で死去。享年81。墓所は新宿区東長寺。

├

├明治 田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の時代の高等教育事情-その1-

東京の物理学校は明治24年(1891年)9月、度量衡科を設置した。物理学校度量衡科は明治26年(1893年)7月廃止になるまでのわずかな期間であった。この2年の間に68名の卒業生をだした。度量衡科は2学期制で修業年数は1年であった。度量衡科の科目は数学、物理などのほか各国の度量衡制度、測度器論、度量衡論などであった。当時の物理学校は5学期制で修業年数2年半。1891(明治24)年以前は2年であった。明治の初め政府は司法官僚を法務省法律学校で、大蔵官僚を大蔵省簿記講習所で速成した。メートル法を基本にした度量衡制度を敷いて度量衡行政を実施するために度量衡吏員と度量衡技術者の養成は急務であった。高野瀬宗典は権度課課長のかたわら、夜には物理学校で熱学を教えた。度量衡法の制定にともない権度行政の施行体制の整備が急がれた。権度行政の責任者であった高野瀬宗典は物理学校に2学期からなる修業年限1年の度量衡科の新設を申し入れた。高野瀬宗典は物理学校を創立した同人20余名に加わっており、物理学校校長の寺尾寿は東京帝国大学仏語物理学科の1年先輩。事情を知る寺尾寿は高野瀬宗典の要請に応じた。寺尾寿は日本の長さ標準をつかさどるメートル原器をパリの度量衡局から運んだ人として東京理科大学が記録している。高野瀬宗典と寺尾寿は日本へのメートル法導入と計量制度を確立するために同志として結ばれていた。このころ物理学校の卒業期は2月と7月の2回。明治32年(1899年)2月の学校規則改正により中学校、師範学校を卒業したものは無試験で第2学期から入学できた。「こんまい先生」が学んだ物理学校度量衡科の入学規則のことは別にして、代用行員時代も私塾に通って勉学を積んでいたから、東京にでてからもどこかの塾に学んでいたのだろう。物理学校は明治21年(1888年)12月に小川町に校舎を購入、明治26年7月に度量衡科が廃止された当時は小川町校舎で学校が運営されていた。明治21年7月に物理学校は職工学校受験科設置、明治24年、7月に職工学校受験科を廃止。同年9月に度量衡科が設置された。職工学校とは東京工業大学の前身東京職工学校のこと。職工学校は明治36年(1903年)の専門学校令により理工科系の専門学校となる。理工科系の専門学校は東京高等工業のほか大阪高等工業があった。物理学校の職工学校受験科は東京工業大学の前身東京職工学校への進学のために予備学習機関として設けられていた。明治時代の中期の上級学校への進学の事情は田中館愛橘、高野瀬宗則、夏目漱石の履歴に詳しい。田中館愛橘は慶應義塾で英語を習い大学予備門に進んだ。高野瀬宗則は彦根藩が推薦した者の学費を国が負担する貢進生という恵まれた立場にあり、開成学校、東京大学仏語物理学科に進んで卒業する。田中館愛橘も官立の英語学校に移って東京大学物理学科に進む。成績が悪い生徒は放校処分となるので肝油を飲みながら必死に勉強したことを中村清二が『田中館愛橘先生』(昭和18年刊 中央公論社)に聞き書きしている。

├

├明治 田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の時代の高等教育事情-その9-

高等教育就学者の統計がでてくるのは明治28年(1895年)からである。明治28年の当該年齢に占める高等教育機関への在学者数は0.3%であった。明治38年(1905年)は0.9%。大正4年(1915年)は1%。大正14年(1925年)は2.5%。昭和10年(1935年)は3.0%。昭和25年(1950年)は6.2%。昭和35年(1960年)は10.2%。昭和36年(1961年)は10.2%。高等教育機関の数は明治28年(1895年)63校、昭和37年(1962年)は565校。昭和37年ころは高等教育機関の60%を私立が占めていた。明治28年の全生産人口に占める高等教育機関への在学者数は0.1%であった。同じく中等教育機関は0.2%、初等教育機関は15.6%、不就学者は84.1%。昭和10年(1935年)は上に同じように1.6%、9.2%、82.1%、7.1%、。以上は文部省発表の資料による。

├

├メートル法と田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の三氏

度量衡法公布は明治24年(1891年)3月、施行は明治26年(1893年)1月である。物理学校に度量衡科が設置された時期に重なる。物理学校創立の一人である東京大学仏語物理学科卒業して東京大学で教鞭を執っていたいた高野瀬宗則は明治19年(1886年)に農商務相の権度課長に招聘されて度量衡法の制定に従事した。明治32年には度量衡器の第1回定期検定が実施されるために、高野瀬宗則は物理学校に度量衡科を設置して修了者をこの業務に充てることを考えた。このころの計量行政機関の設置などの動きは次のようであった。明治36年12月23日に農商務省は中央度量衡器検定所を設置(勅令第283号)した。業務開始は明治37年1月1日からで、東京都京橋区木挽町の農商務省内に建設された。同時に中央度量衡器検定所大阪支所が大阪市西区江の子島の大阪府庁構内に設置された。それぞれ所長には農商務省技師の橘川司亮が任命された。橘川司亮は明治6年(1873年)現在の宮城県仙台市に宮城縣士族として生まれる。父は第一回仙台市議会議員橘川鋿。明治34年(1901年)

東京帝国大学理科大学(現東京大学理学部物理学科)で度量衡を田中館愛橘に学び卒業。引き続き大学院にて度量衡の研究を続ける。後輩に寺田寅彦がいる。明治36年(1903年)8月17日農商務省のちに商工省に入省。明治37年(1904年)中央度量衡器検定所所長(のちに、勅任待遇)を兼任。明治40年(1907年)パリ国際度量衡総会(第4回)に日本政府代表として田中館愛橘とともに出席した。

├

├白銀の山のこと 甲斐鐵太郎

├

「計量計測データバンク」サイトマップ

measure and measurement data bank of saite map