├

├計量計測データバンク ニュースの窓-327-就職氷河期世代と就職の諸事情

├

├計量計測データバンク ニュースの窓 目次

├ 「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2026年1月22日号「日本計量新報週報デジタル版」

├

├

├

├就職氷河期 - Wikipedia

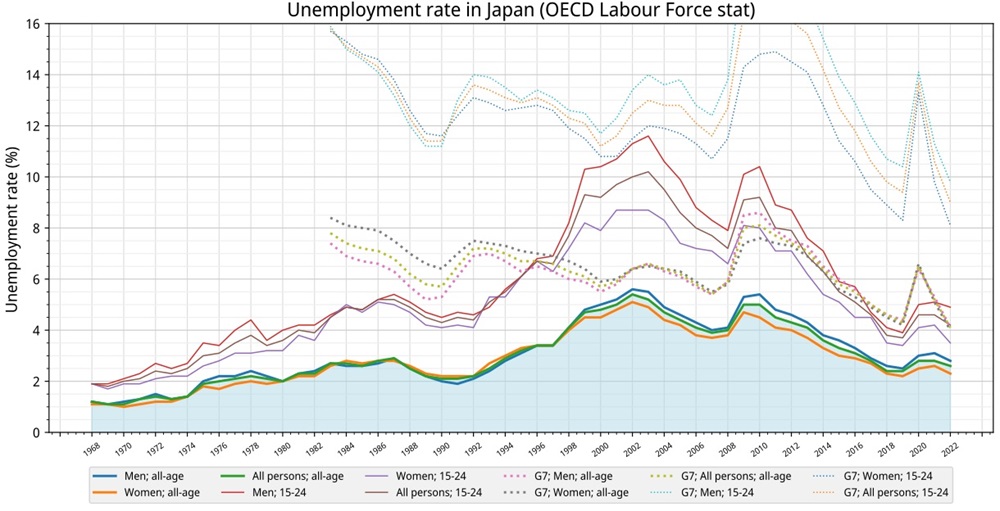

日本の失業率(男女別、年齢別)。15-24歳の細線が若年失業者にあたる。

就職氷河期(しゅうしょくひょうがき)は、日本において1990年(平成2年)のバブル崩壊の影響による経済的な不景気以降に就職難となった時期のことである。就職氷河期による影響を受けた世代は、2019年の内閣府による定義では「1993年(平成5年)から2005年(平成17年)に大学や高校等を卒業し就職活動を行った世代」が該当するとされる。これは大卒であった場合には「1970年(昭和45年)4月2日から1983年(昭和58年)4月1日まで」に生まれた世代、高卒であった場合には「1974年(昭和49年)4月2日から1987年(昭和62年)4月1日まで」に生まれた世代に相当する。2026年度中に全員が40歳以上となる。

2026年現在、30代後半から50代前半[9]となり、1700万人以上いるとされる。

日本における新卒に対する有効求人倍率の低水準時期とは、主に、戦後の日本で1991年(平成3年)のバブル崩壊の影響が実際に出始めたことと、冷戦終結によるグローバル化で発展途上国との低価格競争の本格開始・IT技術革新による分業化が重なったことが、国内製造業を中心に人件費削減圧力となり、1993年(平成5年)以降の不景気(不況)で就職難となっていた時期のことである。

後述のように日本の雇用制度は、非不況時に若年失業率を圧倒的に低くしているメリットがある。逆に欠点として「不景気時期に新卒となった世代」に雇用調整の負担が集中する。そのため、就職氷河期は若年失業率が10%前後と日本的にはかなり高くなる期間である(OECD各国における15-24歳の失業率)。比較参考としては2022年(令和4年)の日本における若年失業率は4.6%(大卒と院卒。15-24歳)、15-24歳を含む全年齢全学歴における国内失業率は僅か2.7%である。

1999-2005年 (期間中最小8.7%-最大10.1%。バブル崩壊、金融危機、ITバブル崩壊)

2009-2010年 (9.1%-9.4%:リーマンショック)

1994年の第11回新語・流行語大賞では審査員特選造語賞を受賞した。

├

├

├内閣府における令和8年(2026年)1月15日現在の就職氷河期世代等支援のための組織

(主として厚生労働省の部局と連動した併任の形式)

内閣府本府幹部職員名簿令和8年1月15日現在

就職氷河期世代等支援推進室長(併)堤 雅彦

就職氷河期世代等支援推進室長代理(併)辺見 聡

就職氷河期世代等支援推進室次長(併)河野 恭子

就職氷河期世代等支援推進室次長(併)成松 英範

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)関口 訓央

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)渋谷 秀之

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)池上 直樹

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)五百籏頭 千奈美

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)岡 英範

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)田邊 光男

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)大森 康宏

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)浅賀 崇

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)中安 史明

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)齊賀 大昌

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)今里 和之

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)前田 了

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)小熊 弘明

就職氷河期世代等支援推進室参事官(併)堀江 典宏

├

├

├就職氷河期世代

就職氷河期世代

「就職氷河期世代」とは、一般的に1990年代半ばから2000年代半ばの、バブル崩壊後の雇用環境が極めて厳しかった時期に就職活動を行った世代(2026年時点で概ね40代前半から50代前半の方々)を指します。

この世代の現状と支援策について、2026年現在の視点で簡潔にまとめます。

1. 特徴と背景

非正規雇用の多さ:新卒時に希望する職に就けず、不本意ながら派遣やアルバイトなどの非正規雇用を続けてきた人が少なくありません。

「失われた世代」:キャリア形成の機会を逃したことで、正社員との賃金格差や将来の年金への不安を抱える層が多いのが特徴です。

2. 2026年現在の政府・自治体の支援

政府は2020年度から集中支援期間を設けており、2026年現在も継続的な支援が行われています。

正社員化の促進: 就職氷河期世代を正社員として採用する企業に対し、厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金などが支給されています。

ハローワークの専門窓口:全国の主要なハローワークに「就職氷河期世代専門窓口」が設置され、キャリアコンサルティングや職業訓練(公的職業訓練・ハロートレーニング)の相談が可能です。

地方自治体の独自支援: 多くの自治体で、氷河期世代を対象とした「職員採用試験」の実施や、地域独自の就労支援プログラムが展開されています。

3. 今後の課題

親の介護と生活困窮:世代的に親が後期高齢者となる時期に差し掛かっており、介護離職や「8050問題」から「9060問題」への移行が社会的な懸念となっています。

リスキリング: デジタル化の進展に伴い、ITスキル習得などの学び直しを通じたキャリアアップが推奨されています。

相談を希望される場合は、お住まいの地域のハローワークや、厚生労働省の就職氷河期世代支援特設サイトを確認することをお勧めします。

就職氷河期 東大

就職氷河期(1990年代後半~2000年代前半)に東大を卒業した学生も例外なく厳しい就職難に直面し、本来のエリートコースから外れて非正規雇用やフリーターになるケースや、留年して就職活動をやり直す、あるいは大学院への進学を選ぶなど、多様な選択を強いられました。朝日新聞, Number Web, number.bunshun.jp, 東洋経済オンライン 東大卒だからといって高収入が保証されたわけではなく、就職浪人や非正規の道を選んだ人も多く、近藤絢子教授(東京大学社会科学研究所)らの研究や、東大野球部OBの体験談などからも、その実態が明らかになっています。東京大学社会科学研究所, 文春オンライン, Number Web, Number Web, X

就職氷河期における東大生の状況

深刻な就職難: 大卒でも就職率が大幅に低下し、東大生も例外ではありませんでした。2000年頃は特に厳しく、大卒者の55.8%しか就職できなかった時期もあります。Wikipedia

進路の多様化と「はみ出し」:エリートコースに乗れず、公務員や大手企業ではなく、非正規雇用やフリーター、あるいは大学院への進学や留年を選ぶなど、多様な生き方を選択せざるを得ない状況でした。東洋経済オンライン, Number Web

「東大卒」でも高収入とは限らない:エリートでも高収入を得られないケースがあり、文春オンラインでは東大卒でも氷河期世代の月収が伸び悩む実態が報じられています。文春オンライン

具体例

東大文学部卒で警備員に:優秀な学生が、年収を下げてでも望む職に就く例も。東洋経済オンライン

東大野球部OBの体験:30%以上が留年を選び、就職の厳しさを実感しながらも、野球に関わる道を選んだ人も。Number Web, Number Web

研究・分析

東京大学社会科学研究所:近藤絢子教授らが「就職氷河期世代」の所得や家族形成、格差について研究しています。東京大学社会科学研究所

東京大学(東大)卒業生における「就職氷河期(1993年〜2004年)」の影響と現状については、以下の通りです。

1. 就職氷河期当時の東大生への影響

就職難の実態: 最難関の東大生であっても、バブル崩壊後の採用縮小の影響は免れませんでした。一例として、東大野球部の卒業生でさえ、氷河期には30%以上が留年を選択した時期がありました。

全体との比較:同時期の全国の大学卒業者の就職率は平均69.7%(平年より10ポイント以上低い)まで低下していましたが、東大生はその学歴を背景に、最終的には弁護士、コンサルタント、大手企業などへ進むケースが多く、社会全体の「氷河期」ほどの悲壮感は限定的であったとする見方もあります。

2. 氷河期世代(現在40代〜50代)の所得状況

高水準の所得: 2026年現在の統計分析によると、東大卒業生は氷河期世代であっても他の学歴層と比較して「高収入」を維持している傾向が顕著です。

正社員率の回復: 2025年時点のデータでは、氷河期世代(特に後期)の男性正社員率は90%を超え、バブル世代との差はわずか2.5ポイントまで縮まっています。

3. 東大による研究と支援

実態の解明: 東京大学社会科学研究所の近藤絢子教授らは、就職氷河期世代を前期(1993-98年)と後期(1999-2004年)に分け、所得、家族形成、格差などのデータを詳細に分析した研究成果を発表しています。

生存戦略の提唱:玄田有史教授(東大社会科学研究所)は、氷河期世代が直面する現実に対し「働ける限り働く」ことの重要性や、個々の状況に応じたキャリアの再構築を説いています。

4. 2026年現在の就活との違い

近年の傾向:かつての「氷河期」とは対照的に、2026年卒の東大・京大生はコンサル(アクセンチュア、野村総合研究所など)やITサービス大手、外資系企業を志望する傾向が強まっています。

公務員離れ: 国家公務員(総合職)の東大出身合格者数はこの10年間で半分以下にまで低下しており、キャリア選択の多様化が進んでいます。

現在、政府は自治体向けの交付金を活用し、氷河期世代へのリカレント教育やリスキリング支援を強化しています。

就職氷河期世代と東大卒業生

就職氷河期世代は厳しい就職難に直面しましたが、東京大学卒業生は当時も高い学歴ブランドにより比較的恵まれた就職状況を維持し、その後のキャリアや収入にも大きな格差が生じています。

就職氷河期世代全体

厳しい就職状況: 就職氷河期(1993年~2004年ごろ)の大学卒業者の就職率は、平均で69.7%と、平年より10%ポイント以上低い水準でした。特に2000年〜2003年頃は最も厳しく、大卒就職率が63%前後にまで落ち込みました。

非正規雇用の増加: 正社員としての就職が困難だったため、多くの人がやむを得ずフリーターや派遣社員などの非正規雇用に就き、その後の賃金や昇進機会に大きな格差が生じました。

長期的な影響: 卒業時点での不遇が、熟年期になっても非正規雇用につながるケースは、大卒者では少ないものの、世代全体として正社員率はバブル世代と比較していまだ低い水準にあります。

東京大学卒業生

ブランド価値の維持:不況下でも東京大学のブランド価値は高く評価され、企業の人事担当者によると大学選別が行われる中でも東大生の採用は安定していました。

比較的良好な就職:東大野球部員でさえ30%以上が留年した時期もあったものの、留年せずに卒業した学生は弁護士、コンサルタント、一流企業などへの就職が多く、当時の「就職氷河期の悲壮感はなかった」という声もあります。

高収入とキャリア形成:氷河期世代全体と比較して、東大卒業生は高収入を得ている割合が高く、学歴エリートとしてのキャリアを築いている傾向が見られます。

総じて、就職氷河期という経済的逆風は共通していましたが、東京大学という圧倒的な学歴は、その影響を大きく緩和し、結果として両者の間に顕著なキャリアと収入の格差をもたらしました。

就職氷河期世代と早慶卒業生

就職氷河期世代は1990年代半ば〜2000年代前半に新卒就活を経験し、バブル崩壊後の深刻な不況で正規雇用を得るのが困難だった世代で、早慶(早稲田・慶應)卒業生も例外ではなく、新卒で苦戦した層は存在します。両者は「新卒一括採用」の時期に就職難に直面した共通点がありますが、早慶卒でも就職できなかったケースは、氷河期全体で見ると「氷河期だけが原因ではない」ことも指摘され、メディアでの「氷河期世代の悲劇」強調と実態にはズレがあると分析されています。

就職氷河期世代の概要

時期: 1993年〜2004年頃に大学などを卒業した世代が中心。

特徴: バブル崩壊後の経済低迷期に、新規学卒採用が激減し、正規雇用への道が閉ざされやすい状況でした。

影響: 非正規雇用や不安定な職に就いたことで、生涯賃金の低下やキャリア形成の困難さ(転職回数増加など)が指摘されています。

早慶卒業生と氷河期世代

学歴に関わらず影響: 慶應義塾大学の海老原嗣生氏などの分析によると、早慶卒であってもこの時期に新卒で就職に苦戦した層は存在したものの、その多くはその後、人生を巻き返しているとされます。

「氷河期世代論」への疑問: メディアで取り上げられる「氷河期世代の悲劇」が過度に強調されがちで、雇用統計など客観的な数字で見ると、氷河期が現在まで(2020年代)に与える影響は限定的とも指摘されています。

なぜ早慶卒でも苦労したのか(分析される要因)

「新卒一括採用」の壁: 氷河期世代は、新卒時に正社員になれなかった場合、その後正社員に戻るのが非常に困難になる「新卒一括採用」システムが根付いていたことが根本原因の一つです。

「氷河期だけが原因ではない」視点: 早慶のような難関大学の卒業生でも就職できなかった人には、就活のタイミングだけでなく、学部による差や個人の就活スキル、希望する業界・企業とのミスマッチなど、複合的な要因があったと分析されています。

まとめ

就職氷河期は、学歴に関わらず多くの新卒者を苦しめましたが、早慶卒業生もその影響を受けつつ、その後のキャリアで巻き返しているケースも多く、必ずしも一律に「悲劇」と断じることには疑問も呈されています。

就職氷河期世代(一般に1970年度〜1982年度生まれ)の早稲田大学・慶應義塾大学(早慶)卒業生は、高学歴でありながら、当時の極端な採用抑制の影響を強く受けた世代です。

主な特徴と現状は以下の通りです。

1. 厳しい就職活動

1990年代後半から2000年代前半にかけて、早慶レベルの学生であっても、第一志望の企業や大手企業から内定を得るのが非常に困難な時期がありました。

内定率の低下:かつては「早慶ならどこでも選べる」と言われた時代もありましたが、この時期は企業が採用枠を数分の一に絞り込んだため、優秀層の間でも激しい椅子取りゲームが発生しました。

不本意な就職:志望業界を諦め、中堅企業や当時「ブラック」と呼ばれた過酷な労働環境の企業に就職せざるを得なかったケースも少なくありません。

2. キャリア形成と格差

この世代の早慶卒は、キャリアのスタート地点によってその後の人生に大きな格差が生じています。

勝ち残り層:大手企業や外資系、公務員に入れた層は、その後の景気回復や希少性(同期が少ない)により、現在では主要な役職に就いているケースが多いです。

リベンジ層:最初の就職で苦戦しても、早慶の地頭の良さやネットワークを活かし、第2新卒や中途採用でキャリアアップを果たした人が多いのも特徴です。

非正規・困窮層:高学歴であっても、最初の就職に失敗したことで適切なキャリア形成ができず、現在も非正規雇用や不安定な就労状況に置かれている人々が一定数存在します。これは「高学歴難民」とも呼ばれる社会問題の一部です。

3. 特有の価値観

実力主義への適応:会社が守ってくれないという危機感から、資格取得やスキルアップに余念がない「自己責任論」を強く持つ傾向があります。

ロスジェネの連帯感: 世代的な不遇を共有しているため、同じ苦境を乗り越えた仲間意識や、当時の社会システムへの冷ややかな視点を持つこともあります。

4. 2026年現在の状況

2026年現在、この世代は40代半ばから50代半ばに達しており、「人生100年時代」の折り返し地点にいます。

リスキリングの核:政府の就職氷河期世代支援プログラムにより、学び直し(リスキリング)を経て管理職や専門職への転換を図る動きが続いています。

親の介護と子育て:晩婚化の影響もあり、中高生の子育てと親の介護が重なる「ダブルケア」の問題に直面している層が多くなっています。

より詳細な支援制度や統計については、厚生労働省の就職氷河期世代の方々への支援策などで確認できます。

就職氷河期世代と高学歴者

就職氷河期世代はバブル崩壊後の就職難(1990年代半ば~2000年代半ば)に新卒期を迎え、高学歴者であっても正社員になれず非正規雇用となる人が多かったですが、大学教育を受けた高学歴者は自己啓発に熱心で、これが正社員への移行に有利に働いた側面もありますが、「高学歴だから安泰」とは限らず、雇用形態による賃金格差も拡大したという特徴があります。

就職氷河期世代と高学歴者の状況

就職氷河期世代の定義:1993年~2005年頃に卒業し、就職活動を行った世代(主に1970年代中盤~1980年代前半生まれ)を指し、特に2000~2003年頃は大学卒でも就職率が6割台まで落ち込みました。

高学歴者の状況:

恩恵と課題:高学歴層は専門技術職など需要のある分野で採用される傾向がありましたが、非正規雇用者も多く、その中で自己啓発に取り組んだ人は正社員への移行が有利になったとされます。

教育効果:大学教育で培われた「自ら学ぶ力(自己啓発)」が、非正規雇用という逆境下でもキャリアを切り拓く要因となり得ました。

格差の拡大:氷河期以降、高卒と大卒の賃金格差は拡大傾向にあり、高学歴でも非正規で苦しむ人がいた一方で、正社員になれた層との差が開きました。

世代的特徴:この世代は、ベビーブーマーのような恩恵もミレニアル世代のような支援も受けにくく、自分たちで道を切り拓く必要に迫られ、「ワーカホリック」になったという見方もあります。

まとめ

就職氷河期世代における高学歴者は、厳しい就職環境の中で、学歴という強みを活かしつつも、自らの努力(自己啓発)がキャリア形成の鍵となりましたが、同時に学歴と非正規雇用という境遇による分断も生じ、「高学歴=成功」という単純な図式では語れない複雑な状況が見られます。

就職氷河期世代と高学歴者

就職氷河期世代(1990年代半ばから2000年代半ばに就職活動を行った世代)において、高学歴者はその後のキャリア形成で独自の困難と特徴を持っています。

1. 「高学歴」ゆえのミスマッチと非正規化

氷河期世代では、国立大学や有名私立大学の卒業生であっても、正社員としての採用枠が極端に少なかったため、本人の能力に関わらず不本意な形で非正規雇用(派遣・アルバイト)を選択せざるを得ないケースが多発しました。

学歴の「塩漬け」:高い専門性や学力がありながら、単純作業やキャリア形成に繋がらない職種に就いたことで、スキルが蓄積されないまま年齢を重ねる「スキルのミスマッチ」が起きました。

プライドと周囲の期待:高学歴であることから「良い企業に入って当然」という周囲の期待がプレッシャーとなり、挫折感から引きこもりやメンタルヘルスの不調に陥る割合も少なくありませんでした。

2. キャリアの二極化

高学歴層の中でも、キャリアは大きく二極化しています。

勝ち残り層:厳しい選考を勝ち抜いて大企業や官公庁に入った層は、同期が少ないため、現在では希少な中核人材として重用されている傾向があります。

不遇層:最初のキャリアでつまずいた層は、その後の景気回復後も「職歴の空白」や「年齢制限」が壁となり、学歴に見合った再就職が困難な状態が続いています。

3. 公的支援の現状(2026年時点)

2026年現在、政府はこの世代を「人生再設計第一世代」と位置づけ、特に潜在能力の高い層に対するリスキリング支援を強化しています。

厚生労働省:就職氷河期世代の方々への支援:専門的なスキル習得や、正社員採用を目指すための助成金制度が整備されています。

ハローワーク:就職氷河期世代専門窓口:担当者制による個別支援を行っており、高学歴者のバックグラウンドに合わせたキャリアコンサルティングも実施されています。

高学歴であることは、学び直しの土台(学習習慣や基礎学力)があるという強みでもあります。現在は人手不足の影響もあり、IT専門職や管理職候補としての社会人採用の枠が以前よりも広がっています。

├

├就職氷河期世代に国家公務員の中途採用試験 人事院、150人採用へ - 日本経済新聞

├

├国家公務員、氷河期世代の中途採用151人が合格 24年度 - 日本経済新聞

├

├ゼット世代(Z世代)

ゼット世代(Z世代)とは、一般的に1990年代後半から2010年頃までに生まれた世代を指し、物心ついた時からインターネットやスマートフォンが当たり前の環境で育ったデジタルネイティブ・ソーシャルネイティブが特徴で、コスパ・タイパ重視、自己実現・社会貢献意欲が高い、メンタルヘルスやセルフケア意識が高い、といった価値観を持つとされます。前の世代がX世代・Y世代(ミレニアル世代)と呼ばれ、その後に続く世代として名付けられました。

├

├

├大学合格状況 - 明治学園 | 1910年開校 北九州市戸畑区の小学校・中高等学校

第4回 フォーラム in くるめ 司会原稿草稿①(2010/01/06)

https://h-polepole.com/pdf/fourm16_t.pdf

河野 恭子 かわのきょうこ

内閣府 政策統括官(経済社会システム担当)付社会システム担当 企画官

【プロフィール】

1970 年 福岡県 大牟田市で生まれる

1989 年 明治学園高等学校卒業

1993 年 東京大学経済学部卒業

労働省(現厚生労働省)入省(2003年から2年間久留米市)

2010 年 現職

生き方を探るシンポジウム

とき/2011年2月12日(土)

ところ/ 留米市民会館大ホール

シンポジウム②『これからの生き方~いのちを育むまちづくり~』

シンポジスト:

古賀 秀心(安武校区まちづくり振興会 会長/久留米市)

緒方 義信(久留米市商工会議所青年部 会長/久留米市)

森光 力(アグリオールスターズ/久留米市)

14:45~16:30

田原 加奈子(NPO法人 ル・バトー、子育て中/久留米市)

コーディネーター:

河野 恭子(内閣府 政策統括官(経済社会システム担当)付 社会システム担当 企画官)

主催/次の時代をともに創る実行委員会

共催/久留米市、フォーラムinくるめ実行委員会、高等教育コンソーシアム久留米後援/久留米市教育委員会、久留米市民会館(指定管理者(株)西日本企画サービス)、久留米市介護福祉サービス事業者協議会、久留米保育協会、朝日新聞社、西日本新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、久留米日日新聞、福岡県精神保健福祉士協会、久留米商工会議所、筑後市、筑後市教育委員会、久留米医師会 (順不同)

【今がんばっていること】

河野 恭子

若者や非正規労働者など能力育成の機会に恵まれない人々の増大や、企業の人材育成機能の低下が指摘されている中、少子高齢化という制約要因を跳ね返し、新たな経済成長を支える「人づくり」を推進する観点から、職業能力評価と教育・能力開発を結び付け一層の体系化を図った上で、一企業内にとどまらず社会全体で実践的なキャリア・アップを図る戦略プロジェクトを進めています。パーソナル・サポート・サービスの制度化に向けた検討を行っています。

1.まちづくりのキーパーソンって誰だと思いますか?

「現役世代」だと思います。

地域との関わりが少ない世代が、まちづくりに普通に参加する社会になればと思っています。

2.次の世代へ 地球・日本を残すために、自分にできることは何ですか?

(個人の取り組みだけでなく、つながりや動きを作ることなど)

男性も女性も子育てをしながら普通に働き、地域とのつながりを持って暮らすことができる社会の実現のために努力していきたいです。

3.地域で人と人とのつながりを作るための工夫は?

多様な「工夫」があればコミュニティが生まれていくのではないでしょうか。

├

├人事、厚生労働省 - 日本経済新聞

人事、厚生労働省

2021年9月14日 23:17

厚生労働省(14日)公文書監理官、河野恭子▽医政・医薬品等産業振興・精神保健医療・災害対策担当審議官、大坪寛子▽労働条件政策・賃金担当審議官、青山桂子▽職業安定・労働市場整備担当審議官、富田望▽子ども家庭・少子化対策担当審議官、川又竹男▽外国人雇用・就労支援連携担当審議官、本多則恵▽口腔ケア・医療介護連携・データヘルス改革担当審議官、間隆一郎▽人材開発担当審議官、岡崎毅▽総合政策担当審議官、横幕章人▽地域保健福祉施策特別分析官、度山徹▽国際保健福祉交渉官、井上肇▽人事課長、宮本悦子▽人事担当参事官、竹林悟史▽地方課長、原口剛▽総括調整・障害者雇用担当参事官、牛島聡▽自殺対策担当参事官、高橋俊博▽健康・医政担当参事官、山口高志▽救急・周産期・災害医療等担当参事官、吉田一生▽地域医療計画課長、鷲見学▽経済課長、安藤公一▽健康局総務課長、伊沢知法▽健康課長、佐々木孝治▽雇用環境・均等局総務課長、源河真規子▽雇用機会均等課長、石津克己▽在宅労働課長、堀泰雄▽勤労者生活課長、岡英範▽保育課長、林俊宏▽母子保健課長、山本圭子▽社会・援護局総務課長、駒木賢司▽保護課長、池上直樹▽福祉基盤課長、宮下雅行▽企画課長、矢田貝泰之▽障害福祉課長、津曲共和▽参事官、黒沢朗▽同、宇野禎晃▽同、川口俊徳▽総合政策統括担当参事官、巽慎一▽調査分析・評価担当参事官、山田航▽参事官、古舘哲生▽同、大塚弘満▽中央労働委員会事務局調整第一課長、上野康博▽同調整第二課長、甲斐三照▽広報室長、安里賀奈子

├

├度山徹(どやま とおる)

度山徹(どやま とおる)氏は、厚生労働省の元幹部で、特に年金制度改革や介護保険制度に深く関与し、退官後は大学教授(東北大学公共政策大学院など)や研修講師として活躍、日本の社会保障政策の専門家として知られています。1988年厚生省入省後、年金局長などを歴任し、現場の知見を活かした政策提言を行っています。

主な経歴と実績

厚生労働省でのキャリア:1988年入省後、年金制度改革を3度担当するなど、年金・医療・介護分野で主要なポストを歴任。

専門分野: 年金制度、介護保険制度、少子化対策、医療・介護一体改革など。

大学での活動:東北大学公共政策大学院教授(出向)として教鞭をとり、金沢大学などでも講義を担当。

専門家としての活動:研修講師として、政府機関やNPO法人などで講演を行い、社会保障制度の解説や政策提言を行っている。

現在の活動

厚生労働省退官後も、その豊富な経験と知識を活かし、政府関係者や一般市民向けの講演・研修で、日本の社会保障制度の現状と課題について発信を続けています。

├

├金沢大学大学院法学研究科法学・政治学専攻(修士課程)、東北大学公共政策大学院合同入試説明会のお知らせf

西岡晋先生(東北大学公共政策大学院)、度山徹教授(厚生労働省より出向)、宇田川尚子教授(警察庁より出向)をお迎えし、東北大学公共政策大学院と金沢大学法学研究科法学・政治学専攻(修士課程)の合同入試説明会を開催します。

大学院への進学を検討している方だけでなく、国家公務員の仕事に関心のある方は、ぜひ参加してください。

<大学院進学説明会>

日時:令和7年6月12日(木)13:00~14:30 場所:金沢大学角間キャンパス人間社会第1講義棟201講義室

開催方法:対面(講義室での参加には申込等は不要ですので、当日お越しください。)

※オンライン同時配信あり。オンラインで参加希望の方は6月9日(月)までに下記の連絡先へお問い合わせください。6月11日(水)までにZoomのURL等をお送りいたします。

内容:①大学院と入試の説明

②国家公務員の仕事

③院生生活について

④個別相談

本学大学院法学研究科法学・政治学専攻(修士課程)Webサイトで募集要項などを確認できます。https://law.w3.kanazawa-u.ac.jp/graduate/new/35423

連絡先:金沢大学人間社会系事務部学生課(入試・学生募集担当)

E-mail:n-nyusi※adm.kanazawa-u.ac.jp 送信時は※をアットマークに変えてください。

├

├

├厚生労働省 - Wikipedia

├

├統括官 - Wikipedia

統括官(とうかつかん)は、国家公務員の職名である。中央省庁においては局長級分掌官の名称である。中央省庁再編の際、局の数の削減に伴って多数新設された。

課長

課長(かちょう)とは、課の責任者を指す呼称である。官職又は役職としては中間管理職に相当し、一般的には部長、次長に次ぐ職位であり係長又は班長よりも上席にあたる者をいう。また、官公庁では課長の下に課長補佐あるいは課長代理を置くところもある。

参事官

参事官(さんじかん)は、内閣官房、内閣法制局、人事院、会計検査院をはじめとする日本の中央省庁において、その部局の事務に参画し、総合調整を必要とする重要事項を総括整理する役職である。主に課長級の分掌職または総括整理職の官職名として用いられ、職務や職責の内容は、参事官の職が設置される組織ごとの事情により様々である。

├

├

├#924 CIAのAI活用がヤバすぎる!プーチン・習近平のBotが!

├

├

├高市政権が国民を戦争に導こうとしている 前川元文科事務次官

├

├春の高山祭「山王祭」と煌びやか屋台 甲斐鐵太郎

├ハカリ技術への夢とデジタル体重計の普及と高橋照二

├

├

├「中立ではない情報は、あからさまな捏造よりタチが悪い」 フェイクニュース時代のジャーナリズムを探究する【NewsPicks/神保哲生/波頭亮】

├下斗米伸夫氏、羽場久美子氏 第29回勉強会

├(57) 4k 軽井沢の山荘 1962 吉村順三 Karuizawa Sansō/Junzo Yoshimura - YouTube

├

├

├富士山の火山活動史1 伊豆衝突帯、先史時代の富士火山

├

├

├山麓生活:牧野 知弘(オラガ総研代表 / 不動産事業プロデューサー)東京マンション高騰への認識 - livedoor Blog(ブログ)

├窓を取付たことで室内になった喫茶室 森夏之

├夕焼けがウイスキーグラスを赤く染める 森夏之

├

├

├【大工仕事】珍しい造り「床」と「天井」を兼ねた小上がりスペースを檜で作る【Season2 - part7】

├

├

├

├喫茶室構想は左右分割で二室構想に発展 森夏之

├

├現代のエアコンには電源スイッチが付いていない 森夏之

├

├ル・コルビュジエの「南」の感性ー隈研吾(建築家)

├

├下斗米伸夫氏、羽場久美子氏 第29回勉強会 2025年11月29日(土)収録

├

├【衝撃】Windowsに圧勝!日本製OSがとんでもないことに!【トロン】【20兆円】

├

├【全記録】過去に発生した南海トラフ巨大地震を全て集めてみた(684年〜2020年)

├【日本壊滅】南海トラフ巨大地震が発生するとどうなるのか?

├【マグニチュード比較】南海トラフと世界最大の地震が想像以上のヤバさだった

├

├

├

├『エアコン』と『灯油ストーブ』はどちらが安い?お金のプロが教える“意外な答え”とは | TRILL【トリル】

├

├

├4人家族で住める最小限住宅。萩原修さんの「9坪の家」

├

├小さな家で大きな開放感をつくろう【ル・コルビュジエ『母の家』から考える、くらしのヒント 前編】

├心地よい間取りと光のひみつを巨匠に学ぶ【ル・コルビュジエ『母の家』から考える、くらしのヒント 中編】

├世界遺産を生んだ5つの原則【ル・コルビュジエ『母の家』から考える、くらしのヒント 後編】

├

├天皇裕仁 第三部

├天皇裕仁 第四部

├

├[NHKスペシャル] ミッドウェー海戦を追体験する 敗軍の将・山本五十六と海に沈んだ若き命 | 新・ドキュメント太平洋戦争 1942 大日本帝国の分岐点(前編) | NHK

├

├3発目の原爆は姿を変えて米国人科学者の前に現れた…史上最悪の実験・デーモンコア

├

├

├大滝詠一特集 - ふるさとに残る記憶 2014年1月16日

├

├

├

├純喫茶エルマーナ: 社労士笠島正弘のあれこれ話そう

├古い田植え機を使う八ヶ岳山間地の水田 甲斐鐵太郎

├蓼科の山荘の10坪の喫茶室のこと 甲斐鐵太郎

├coffeeとエルマーナ 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├「coffeeとエルマーナ」 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-301-

├

├ソ連抑留と松村知勝、瀬島龍三、志位正二、朝枝繁春、種村佐孝、大平秀雄、松谷誠、辻政信など(計量計測データバンク ニュースの窓-16-)

├

├公正を実現することが計量法とその施行としての計量行政の役割である | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├

├

├旅行家 甲斐鐵太郎の自然博物誌 №17 黒部第四ダム(副題)(黒部第四ダムの上流の山向こうの大鳶山(おおとんびやま)は越中安政大地震で崩壊、堰き止められた谷の水が流域平野に土石流として流れでて平地を泥の海に変えた)

├

├ローマは2度訪れている。宿泊した5つ星のホテル・エデンは石造りの立派な建物であった。 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├公正を実現することが計量法とその施行としての計量行政の役割である | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├コップ一杯に、ビールの大瓶633mlが入って大喜びです。 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├計測はあることを知ってそれに対応する行動を取ることである 計量計測データバンク ニュースの窓-307- | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├

├山麓生活:「国立大学職員日記」のブログ記事一覧-国立大学職員日記 (今では手に入らない国家公務員一種合格者などの記録が掲載されております)(計量計測データバンク ニュースの窓-1-) - livedoor Blog(ブログ)

├

├国家公務員 霞が関職員の経験者採用試験 通過の事例を考察する | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├国家公務員 霞が関職員の係長級経験者採用試験 合格・採用の事例

├ホンダ・アクティトラック情報 型式GBD-HA7 型式はトラックの2WDが「HA6」、トラックの4WDが「HA7」 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├ウクライナ戦争は第3次大戦「西洋の敗北」(2024年)著者エマニュエル・トッド | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├浜松市に滞在。鰻まぶしとギョウザを食べる。 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├15日の日記 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

2007年05月15日XML

15日の日記

カテゴリ:カテゴリ未分類

【旅行家 甲斐鐵太郎のエッセー】

冬の間の歳時記を春から夏の歳時記につなげて行かなくてはなりません

(一つの入り口からすべてに文章を掲載する何か良い方法はないのでしょうか)

毎日何かを考え、行動し、何かの業務関連ほかの文章を書いているのですが、書い

ることを分類してさまざまなウエブに掲載しております。

ある項目の記載はこの3カ月していないので大いに気にかかります。この気にかかる

題を解決する方法はないものかと考えているのですが、それを解決する方法として「

ソース・マルチユース」ということと、「他力本願」の二つのことを呪文のように唱

おります。

人の行動を時間でとらえるとその1日は24時間です。6カ月という時間の区切り

らえることもできます。6カ月で区切ると3カ月手を付けていないある項目の文書は

的にはまだまだ余裕があることになります。

5月も中旬を過ぎると時には気温が摂氏30度になることがありますから、夏を意

ます。6月1日は鮎の解禁日ですから夏が来たと思います。

冬の間の歳時記を春から夏の歳時記につなげて行かなくてはなりません。

それにしてもいくつも持っているWEBサイトのに文書を掲載するのは難儀なこと

す。一つの入り口からすべてに文章を掲載する何か良い方法はないのでしょうか。

├

├11日の日記 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

2007年05月11日XML

11日の日記

カテゴリ:カテゴリ未分類

【旅行家 甲斐鐵太郎のエッセー】

5月11日の筑波山は緑が濃淡をなし、さわやかな風が吹いておりました

(太田道灌が「空より広き武蔵野の野原」と述べた通りに関東平野は広い)

筑波山に5月11日出かけました。

都内、江戸川の平井から首都高に乗って、常磐道ヤワラインターで降りて、水海道、石下町が合併してできた常総市にある豊田城に立ち寄って天守閣から関東平野を眺めました。

太田道灌は「空より広き武蔵野の野原」と天皇に説明したとされております。北の方面に見える筑波山を除いては360度平原が広がります。都心が快晴でもこの地は土砂降りの雨というのが武蔵野を含めた関東平野です。

豊田城には明治の歌人「長塚節」の資料の展示があります。農民小説「土」の作者である長塚節は旧石下町の出身で、水戸中学に主席で入学しましたが体をこわして学校を止めます。結核により37歳で没します。25歳から折々、日本の各地を旅します。青森と九州にも足をのばしたのです。人はなぜ旅をするのでしょうか。松尾芭蕉の奥の細道の旅を長塚節もトレースします。松尾芭蕉は歌枕を求めての旅でもありました。西行の旅をトレースしたのが松尾芭蕉でした。

旧石下町の縄文遺跡から牡蠣(かき)の貝殻などが出ます。縄文海進のころこの地は海でした。筑波にある荒川沖という駅は縄文海進のころの名残かもしれません。いずれにしても水海道、石下町は縄文期の一時期は海でした。標高の低いこの地は海であっても不思議はありません。

筑波山は縄文海進期もチャンとした山だったのです。5月11日の筑波山は緑が濃淡をなし、さわやかな風が吹いておりました。

石下町から筑波山に向かう沿道のガソリンスタンドは廃業の店舗をいくつも見ました。下妻市役所の付近に8年ほど前に建設された大型スーパーの店舗の大きさには驚きました。食品と生活関係の小さな商店は廃業を余儀なくされるようです。

筑波山には30年ぶりです。秋の遅くに訪れたときにはベニマシコの姿をみて感動したものです。今回は都合4度目の筑波山でした。

├

├8日の日記 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

【旅行家 甲斐鐵太郎のエッセー】

4月、5月の富山はホタルイカでにぎわいます

(ホタルイカは煎餅(せんべい)にもなっております)

4月、5月の富山はホタルイカでにぎわいます。

滑川市にはホタルイカ・ミュージアムがあって、ホタルイカが泳いでいる様子を見学でき、水揚げしたばかりのホタルイカを買うこともできます。

道の駅やサービスエリアはどこもホタルイカの販売で呼び込みが激しいのです。

飲み屋に出かけてもホタルイカです。酢味噌和え、沖付け、味噌煮などさまざまなホタルイカの調理法がオンパレードです。生をそのまま食べる刺身は産地ならではの醍醐味です。

ホタルイカは煎餅(せんべい)にもなっております。ほかの菓子もできております。

富山県と北陸3県はホタルイカさまさまです。

├

├7日の日記 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

https://plaza.rakuten.co.jp/syokota/diary/200705070003/

2007年05月07日XML

7日の日記

カテゴリ:カテゴリ未分類

マクルーハンは情報社会においては地球は小さな村になると言っております

私たちがしている仕事の様子をできるだけ外部に伝えていくという考えです。

マーシャル・マクルーハンは情報社会においては地球は小さな一つの村のようになると言っております。

100人だけの村人は、どこの鍛冶屋はどのような腕前で、お酒も飲まずに遊びも釣りだけでとても真面目に仕事をしているということをよく知っております。

誰が信用できるのか、信用に値するのかということが見えるのです。

そのようなマクルーハン理論に従って、私たちはプライバシーとまたこれに関連して手持ちの財布の中身は見せませんが、ほかはすべてあからさまにしていくという方針で行動します。

├

├家財道具が何もない。ホテルよりも何もない。そのような状況の杣家で仕事をする。 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

2016年04月28日XML

家財道具が何もない。ホテルよりも何もない。そのような状況の杣家で仕事をする。

カテゴリ:エッセー

写真は霧ヶ峰高原にある八島が原湿原の夏模様。気持ちが良い場所だ。ここに杣屋を建てて仕事をしたい。

ww2015-06-24-095-1-.jpg

(タイトル)

パスワードを入れても動かないパソコンの怪。

(本文)

IDとパスワードなどの必要な要項をすべていれて手続きしてもインターネットにつながらない、そして電子メールの送受信ができない。

何故だ、変だ、おかしい。これでは困る。電子メールができない、インターネットにつながらない。これでは仕事ができない。

変だ、おかしい、何故だと自問し、いらいらして、そして怒りながらIDとパスワードを打ち込んでパソコンを動かそうとする。100度はそのような操作をしてそれでも駄目で諦める。そして思い出しては同じことをする。それでも駄目だ。嘆(なげ)き、たわきそのまま放っておく。

パソコンは3台動かしている。一つは完全であり、その一つは予備であり、もう一つは一年以上電源が入れられていない予備の予備だ。実働機は3台だが動かしているのは2台である。

予備のパソコンを動かしているからいろいろなところで仕事ができる。二カ所でパソコンを動かすのは良いのだがここには不便のようなことがついて回る。便利なはずの2台運転だが、それにまつらる不便はある。

予備の予備の予備、そしてその予備の予備としてスマホとタブレット端末を動かしている。スマートホンとタブレット端末の二つでも電子メールの送受信ができない状態にある。二つ持っているメールアドレスの一つとつながらないのである。またWebサイトとおおまかにはいってもよいブログの運営のためにする自己サイトへつながらない。間違ってはいないIDとパスワードをいれても応答しない。

このようなことは何度も経験している。痛い経験であり後遺症は大きい。怯えてしまう。そして要らぬことはやらない。最小限のことで済ます。ということになる。

話が転換する。

同じ場所で同じようにパソコンを操作して計量計測のニュースなどの記事つくりをしていると、贅沢なことではあるが気持ちが淀んでしまう。このようなときには仕事をする場所を変える。仕事をする部屋を変える。オフィスからでて外で仕事をする。ホテルで仕事をする。そのようなことをする。

このようなことをしようとするとパソコン2台を動かすことになる。

間違いのないパスワードを入れても動かないパソコンをなんとか機能させなくてはならない。

少し執念をもって根を詰めて何とかしよう。緑の山が見え窓のさきが誰もいない幅の広い川がある場所にある非難小屋というか納屋のような場所に足を運んで仕事をしようと考えた。これがきっかでになって2台目のパソコンでブログの運営ができるようにしようとしたのである。

家財道具が何もない。ホテルよりも何もない。そのような状況の杣家(そまや)で仕事をする。われは海の子の「苫屋」(とまや)と同じような家とはいえない粗末な納屋か農機具置き場である。蔵という有名な物置メーカーの納屋に日曜大工でベッドをしつらえてエアコンを付けた「家」だってある。ここには便所がないから母屋で用を足すとう不便がある。

納屋で仕事をするには2台目のパソコンを完全に機能させなくてはならない。書きかけの文章を電子メールで送ってその続きをここでするのだ。

webサイトそしてそれと同じことだがブログのコンテンツの盛り込みなど運営を、どのパソコンからもしなければならない。webそのものはパソコンのデータソースとプロバイダーのところにあるデータソースのやりとりということがあるから2台目のパソコンではやらない。

ブログの運営はデータのすべてを楽天やライブドアに預けているので、端末のパソコンからそこにアクセスしてデータの追加と変更と削除をすればいい。

第2のパソコンではブログの運営をする。そしてスマホとタブレット端末でも同じことをする。

ブログ運営のために第2のパソコンを機能させる。これをやるのだという決意は固い。

話がここで転換する。閑話休題というらしい。

楽天ブログの自己サイトを開こうとする。

IDとパスワードの入力の要求があるのでそれをする。

間違いないはずのそれを打ち込んでも拒絶される。これを20度ほど繰り返す。駄目だ。

したくないことだがパスワードの変更手続きをして対応することにする。これをすると自動接続の設定になっているメインパソコンの設定変更が余儀なくされる。それもしかたない。

やろう、それ行動だ、頑張れ。

いらいらしながらパスワード変更の手続きをすると楽天ブログの更新ができるようになった。良かった、成功。当たり前ではないか、こんなことで嬉しがるなど馬鹿げていると思う。

パスワード変更の手続きのときにこれまで使っていたパスワードを入力すると、このパスワードは旧パスワードであるかた使えないという。何だよ、それでは入力していたパスワーでよかったのではないか。そうなのだが旧パスワードでは応答しないのだから奇怪なのだ。このようなことはよく起こる。こうした事態が発生したら抗うことなく別の道を選択するとよいのだろう。理屈に間違いなくても、手続きに間違いがなくても、道理が通らないようにパソコンやインターネットや電子メールが動かないことがある。

第2のパソコンは新しいパスワードを受け入れたので楽天ブログの更新ができるようになった。成功だ。新しいパスワードで操作すればこれまでは応答がなかったスマホとパソコンでも同じことができるかも知れない。

翌日になってスマホとタブレット端末を楽天ブログにつなげて更新作業をすることを試みた。新しいパスワードでならできるのではないか、と推察し行動したのである。

まずはスマホに新しいパスワードを入れる。通ったつながった。楽天ブログの自己サイトのデータ更新ができたのである。

これならいけそうだということでタブレット端末で同じことをする。なんだ簡単ではないか、ということで何事もなかったようにつながったのである。これでスマホでもタブレット端末でも楽天ブログのデータの操作ができるようになった。

スマホとタブレット端末に旧来のパスワードを打ち込むと当たり前だが拒否された。試してみたのである。

私は楽天ブログのほかにもライブドアブログで自己サイトを運営している。ライブドアブログは問題なく運営できていたのに、楽天ブログにはアクセスできなかったのである。

通った通ったスマホもタブレットも通った。良かった、これで日課の楽天ブログの更新がスマホとタブレット端末でできる。

嬉しいことだ。ほっとする。

メインパソコンの楽天ブログ運営はどうなるか。操作する。すると自動設定のそのままで自己サイトにつながるのだ。この先これがどうなるのか、不安はある。

スマホとタブレット端末にはまだ課題が残っている。

会社の電子メールはスマホとタブレット端末で送受信できるのに個人の電子メールにつながらないのである。

IDとパスワードは間違いないのにこれを打ち込んでも電子メールにつながらない。これでは困るのであるが、困った状態が以前と同じような状態で続いている。

一難去っても、もう一つの難はそのままである。

(読み返していないため誤変換や表現の不適切さがある場合は容赦してください)

├

├ジャーナリズムは情報提供を使命とし誇張と虚言はあってはならない | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

2021年09月23日

ジャーナリズムは情報提供を使命とし誇張と虚言はあってはならない

(コーヒーハウスの勃興が生んだジャーナリズム)

ロンドンのコーヒーハウスは文人の集まるところ、科学者が集まるところ、政治家が集まるところ、法律家が集まるところなど様々に分かれていた。コーヒーハウスは情報収集と交流と議論の場であった。フランスにおけるサロンに似ている。会話を楽しむ場でもあり、新しい知識を得る場になっていた。1650年過ぎのドンドンの社交場がコーヒーハウスであった。コーヒーハウスに出かければ新しい科学の出来事、つまり発明や発見の新しい知識が得られる。政治や経済や産業の最新情報に接することができる。コーヒーハウスは魅力に満ちた情報が集まる場であった。集まる情報は知的な発想を刺激する。コーヒーハウスに集まる専門家に目新しい情報を提供したのがジャーナリズムであった。ジャーナリズムはイギリスの専門分野の社交場に集まる人々に最新の情報を提供するために生まれた。コーヒーハウスには集まる人々の関心に応える専門の新聞や雑誌が置かれた。オックスフォード大学の科学者のフックやレンとコーヒーハウスで交流したのがエドモンド・ハレーであった。エドモンド・ハレーは当時すでにロンドンでは名高い若き気鋭の科学者であった。エドモンド・ハレーはフックやレンとの話を通じて、ニュートンこそが惑星の動きを計算できる唯一の人であると考えた。エドモンド・ハレー自身もまた一流の科学者であった。

ジャーナリズムは情報提供を使命とし誇張と虚言はあってはならない

ジャーナリズムは人々への情報提供を使命とする。誇張と虚言はあってはならない。情報を受け取った人がそれをそのまま使えることが条件になる。ジャーナリズムの性質と特性だ。コーヒーハウスができてから50年後の1700年にロンドンにおける店の数は二千軒になっていた。コーヒーハウスはフランス宮廷におけるサロンに似ている。フランスのサロンは、宮廷や貴族の邸宅に文化人、学者、作家らが集い知的な会話を楽しむ場であった。サロンのパトロンは王侯貴族である。現代のジャーナリズムとしての新聞のパトロンはつまり支援者は普通の読者層である。日本のジャーナリズムは何時しか国家権力におもねる御用聞きとなり読者を無視した虚言報道をするようになった。朝日新聞における慰安婦報道、読売新聞における前川喜平の新宿・歌舞伎町のバーへの出入りに関する虚偽報道である。

記事は書かせるものだと考える権力者の掌の平に載るジャーナリズム

日本のジャーナリズムはどのようにできているか。弁護士の今村核が言う。記事は書かせるものだ、と。警察関係者がマスコミを扱うときの言葉だ。記事は書かせるものだと警察が考え実行していることを今村核は外国特派員協会での講演で述べる。日本のジャーナリズムから吐き出される記事とは、記事は書かせるものだ、とする権力者の掌の平に載っていると考えたらよい。安倍晋三首相は国会で読売新聞に語っているからそれを読むようにと答弁した。読売新聞を政府機関紙と考えていた。

├

├

├不仕合わせの国・日本 執筆 横田俊英 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

Japan, a country of disagreement

不仕合わせの国・日本 執筆 横田俊英

(能力不適合者2割を抱える自然災害満載の国・日本)

情緒を育むことができないままに社会の指導層や優位な地位に就いている人がいる。難度の高い試験を通過して働いている人たちがいる。その人々がその仕事に長けているかというとそうではない。2割を下らない人々が仕事ができない人である。

早稲田大学は入試難易度が高い。早稲田大学に何故このような人がいるのか、というほどに才能や能力の欠片(かけら)もないのがいる。ある関係者が述べている早稲田大学の様子である。入試難易度が低い大学で逆のこともある。国家公務員の上級職として採用された人々に同じ現象が出現する。弁護士の資格を持ち登録している人も同じである。前頭葉の一部だけを使って法律知識を一時は覚えてもまともに理解をしていない弁護士がいる。法律知識を一時覚えるだけの能力によって資格を得る者は多い。

社会の窓であるテレビジョンを通して、その人間性や能力、知的水準を透かし見ることができる弁護士資格をもつ政治家たちがいる。ヘラつくことだけには長けているのがいる。科学知識を含めて総合した知識保有に基づく教養がないことがあからさまになるのもいる。誰とはいわないが資格はあっても教養のない人がいる。

さまざまな仕事場では仕事ができない2割の人々をかかえている。訓練しても仕事ができない人がいる。性格がその仕事に向いていないことがあり、能力が備わらないこともある。性格に類するのかどうか、精神が緩んでいるのがいる。学習障害、発達障害をかかえて世に出る人々がいる。国家公務員の中央官庁の長期休業者は精神疾患が原因である。疾患の何であるかは公表されていないが精神の安定のために関わる専門官が職場に配置されていて職員の状態を観察し相談をしている。

天然の自然があって、自然に対して狩猟あるいは農耕または漁労などで働きかけて、食糧を得て暮らしてきたのが人間である。木を切って住まいをつくり、水を汲んで煮炊きをする。獣皮や草木の繊維を用いて衣服をつくる。人間は直接に手を付けるこのような暮らしぶりをつい先ほどまでしてきた。この暮らしぶりは身体を強く使う。一筋縄ではない自然に向き合うには精神のすべてが動員される。鋭敏な感覚と総合した判断によって人は暮らしてきた。

ある人は日本の最難関の大学を卒業していた。30歳を過ぎて難事が生じて職を失ったのを契機に法曹資格試験に挑んで弁護士になろうとした。部屋に籠もって学習すると短答試験の一次は難なく通過した。二次の論文試験はそれまでの職歴による癖などもあって答案は合格圏に至らなかった。人との関係構築のために全神経を使ってきた人には法律文章理解のための暗室作業にた勉学は苦痛であった。続けていれば試験に合格しただろう人であったが弁護士の仕事は性に合わないと道を変えた。文筆の仕事をするうちに出版社に勤務するようになった。後に仲間の支援によって自分の会社を興して好きな分野の図書を刊行した。出版事業は関連分野の文化活動へとつながり社会に認められた。

疾病による長期休業者を抱えることができる組織には余裕がある。職場全体が忙しく心身ともに疲弊するから精神疾患が発生する。組織の規模が大きければ疾病者の抜けを調整して補う。組織の規模が小さい場合にはどうか。100人の規模では組織の指導者の力量が業績を決める。50人の規模になるとどうか。やはり指導者の力量が業績を左右する。20人から10人の規模になっても似ている。10人以下の規模になると指導者の力量が決定的に組織の業績に影響する。力量の不足した人が10人の組織の頭になると、組織の業績は指導者によって動く。5人の組織になると5人全員が組織の目的に沿って機能しないと業績は挙がらない。一人の不足を補いことはできるかも知れないが組織で二人が機能しなくなると5人の組織は機能を失う。

人が自然から切り離されて事務所や工場などで働くという社会になった。新宿の高層ビルを形成する東京都庁の地上48階・地下3階のビルで仕事のは快適か。霞ヶ関の中央合同庁舎第5号館は地上26階・地下3階であり、本館には厚生労働省と環境省がはいっている。高層階で仕事をする人々にうつ病などの精神疾患を患う人々が多い。

超高層ビルが林立する日本の都市形態がなぜ生まれるのか。建築会社はビルを造ることが仕事であり、ビルを造りつづけなければ仕事が転覆する。金融機関はお金を貸しつづけなければ利益が得られない。手っ取り早いのは都心部に高層ビルを建築することだ。都心部の半円5kmか10kmの土地でビルを造るとなると高層化する。何の論理でもない。ビル建築会社と金融機関の都合によって東京都心など都市にの超高層ビルが立ちつづける。関東大震災級の大地震があると都市は機能を失う。通信、交通が遮断し、水も食糧も途絶える。日本の経済と社会の諸機能は麻痺する。麻痺にともなう経済損失は大きい。日本を滅ぼすほどだ。

かまびすく唱えられた首都機能移転の声は消えた。衝動的な感情がもたらしたものなのか、政治宣伝のためのものだったのか。東海地震、南海地震は繰り返し発生する。現代の人々は東日本大震災に遭い、原発事故で大きな被害を受けた。阪神大震災の経験したのはこの前のことである。それ以上の規模の関東大震災が襲う。富士山が爆発することと首都圏に灰燼が大量に降下することは規定の事実だ。

現代人の2割を下らない人々が就いた仕事に適合しない。現代の都市機能は日本の自然と人間の身体に適合しない構造のままに増大しつづけている。適合しない仕事に耐えきれなければ辞めればよい。地震国日本に適合しない都市機能は自らその動きを停めることがない。不仕合わせの国、日本である。

├

├

├貯炭式石炭ストーブの性能試験―昭和39年12月25日 受理文 石炭技術研究所 島野宏 溝江正記

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jie1922/44/3/44_3_148/_pdf

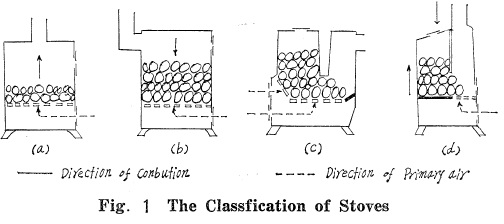

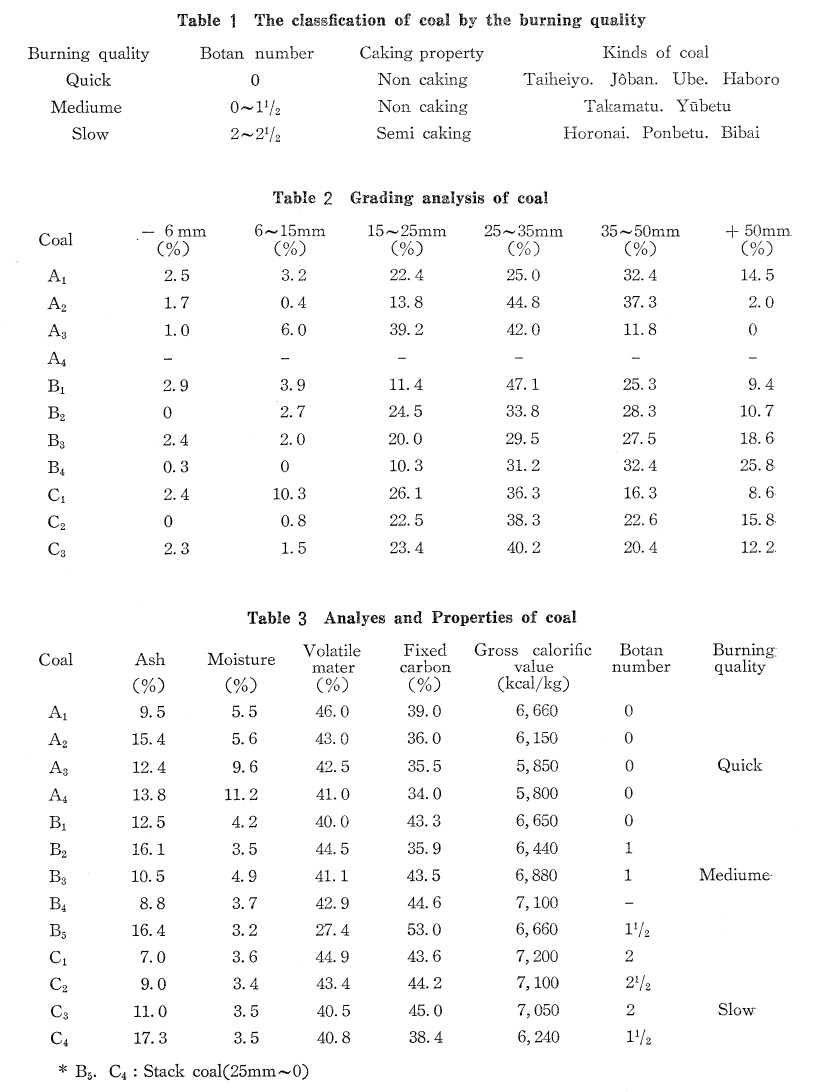

I. まえがき国際的立場による原料炭および火力発電用炭を除き,あらゆる市場において,流体燃料の圧力に後退している石炭業界としては,なんらかの手をうつて,その市場性を確保すると同時に,今後比較的容易に需要を伸ばし得ると予想される市場を求め,協力して市場開拓につとめなければならないが,まずその対象として考えられるのは,現在のところ,家庭用炭(病 院・小事務所などを含む)の市場が,もつとも手近かで有望な対象としてあげられるだろう。家庭用炭市場の拡大は,いろいろな意味において条件的に有利であると思われるが,その拡大を期待するためには,つぎのような点について大いに考慮する必要があるものと考える。すなわち,燃焼器具の改良とその合理的な使用法の徹底,家庭用炭の規格の統一,器具に適した石炭の選択などについての配慮,さらに需要者に対するPRなども欠かせない。このような要望を満足させるためには,まず現在市販されている家庭用石炭燃焼器具の性能をはあくし,おのおのの器具に最も適した炭質や粒度の確認と,たき方の参考資料を求め,さらに従来から指摘されてい2. 横向通風上向燃焼型ストーブ現在市販されている石炭ストーブの大半は,この型にはいるものと推定される。したがつて構造も多種多様であるが,この型の構造上最も重要と考えられる点U.D.C.報662. 91: 662. 6 6 貯炭式石炭ストーブの性能試験―昭和39年12月25日受理文石炭技術研究所島野宏溝江正記る難点を解決した新しい器具の開発に努力する必要がある。以上の問題を解決に導くため,われわれの試験が開始された。ここに報告する結果は,主として,一 般家庭で使用している,小型の中塊貯炭式ストーブを用いた一連の試験のうち,ストーブの性能判定に重点をおいた試験の結果である。以下この試験の結果について若干の考察をつけ加えて述べる。 II. 試 験に用いたストーブと石炭1. 石炭ストーブの分類 石炭ストーブは,通気方向および燃焼方向によつてつぎのように分類される。すなわちFig.1に示すように,(a)上向通風上向燃焼型,(b)上向通風下向燃焼型,(c)横向通風上向燃焼型,(d)下向通風上向燃焼型である。これら4つの型のうち,(a)型は構造 ・取扱ともに簡単な投込式であり,(d)型は国産ストーブにほとんどみあたらないので,試 験の対象外とした。したがつてこの試験に用いたストーブは,すべて(b)型と(c)型であり,このうちでも大部分が(b)型である。 Fig. 1 The Classfication of Stovesは,(1)ロストルの大きさ・形状,(2)2次空気口の位置 ・大きさ・入気方向,(3)2次燃焼室と貯炭槽の関係,(4)1次Fig.2に燃焼室出口の高さなどである。これをよつて具体的に説明する。(1)は,1)・3) 「燃料協会誌」第44巻第455号(1965) 1). 2). Fig. 2 Construction of stoves Fig. 3 Typical types of stovesの平ロストル(グレート)のlの長さと,傾斜ロスト1 4 9 3).この型のストーブは,いずれも空気口が石炭層をはルのHの高さ,(2)は1次燃焼室から2次空気口までの距離と,燃焼ガスの流れの方向に対する2次空気の流入方向の関係。(3)は3)のように,貯炭槽と2次燃焼室とが壁一重で接しているかどうか。(4)は1次燃焼室の出口の高さhが,80~200mmの範囲内でどの程度の高さになつているかなどであり,これらがストーブの性能を決定する重要なポイントになるものと考える。 Fig.3*のNo.1~No.5型が,構造的にそれぞれの特徴をもつたこの型にはいる代表的なストーブである。 註 * 貯炭式ストーブで,1次燃焼室・2次燃焼室をはっきり区別することは困難であるが,一応この説明ではFig.2の斜線の部分を1次燃焼室,それ以後煙突の出口までを2次燃焼室とした。 3. 上向通風下向燃焼型ストーブこの型の大きな特徴は,着火が石炭層の上から行なわれることである。Fig.3のNo.6~No.7がこの型の代表的なストーブであり,No.7型はルンペンストーブと称され,需 要も比較的多い。さんで上下2ケ所にあるが,上の空気口の構造が違つている。No.7型の場合,下が1次空気口で上が2次空気口と,目 的がはつきりわかれている。 No.6型の場合は,燃焼過程前半のガス化燃焼では, 下を閉じて上の口からの空気をとり入れ,後半のオキ燃焼になつてからは,下も開き上下から空気を入れるようになつている。 4. ストーブ用炭ストーブ用炭として現在市場に出ている銘柄は,数も多く炭質的にも相当巾がひろい。ストーブ用炭として重要な要素は,(1)灰分とカロリ,(2)ねばりの程度,(3)燃焼性の速さ,(4)粒度構成である。(1)(2)(4)については,それぞれ数量 的に表示されるとか,抽象的ではあるが,ある程度需 要者も認識しているものと考えられる。しかし(3)の燃焼性の速さについては,一 般的にあまり関心がもたれていないようである。ところでこの燃燒性の速さは,ストーブの構造や,たきかたの加減に非常に重要な要素となるものであり,決して無視できないことがらである。このような理由から,現在ストーブ用炭として知ら1 5 0 貯炭式石炭ストーブの性能試験 (島野 ・溝江)れている炭種を,燃焼性の速さによつてTable 1に示すように分類した。 石炭の特性試験に用いた銘柄は,中塊11銘柄と粉炭2銘柄である。中塊炭の粒度は,ほとんど上限サイズTable *B5 . C4: Stack 1 The classfication Table Table coal(25mm•`0) 3 2 Grading Analyes 70~75mmがであり,ストーブの断面積に対して大き過ぎたので,50mm以上はハンマーで砕き50mm以下とした。これら破砕後の粒度分析結果をTable 2に,工業分析結果をTable 3に示す。 of and coal by the burning analysis Properties of coal of coal quality ― 「燃料協会誌」第 44巻第 455号(1965) III. 試 験 装 置 試験装置の概要をFig.4に示す。既設建物の一室を利用し,その室の中に和室の8畳 間に相当する室を造り試験室とした。壁・天井はベニヤ板張り,床は松板を合じやくり張りとした。窓は1.8×0.9mのス窓と1.8×0.35mの1 5 1ガラ無双窓を対称の2面の壁に取付けた。この無双窓があるため,室の保温性はあまりよくないといえる。 Tacle 4 Result 1 5 2 貯炭式石炭ストーブの性能試験 (島野 ・溝江) 試験用ストーブは試験室の中央におき,室温測定用 電子管式温度計の測温体(Resistance tube)9本をFig.4に示すごとく配置した。外側の室はルームクーラーで恒温状態を維持する。なお主なる設備計器などはつぎのとおりである。 1. 2. 3. 空気調和装置(ルームクーラ)14,000kcal/h 電子管式温度記録計(室温測定用)測定範囲0~50℃ 12点(6点×2)式電子管式温度記録計(排ガス温度測定用)測定範囲0~1,600℃ 3点式4. CO2分析記録計(燃焼排ガス分析用)測定範囲0~20% IV. 試験方法と試験事項 1. 試験方法熱伝導式石炭の着火は,大きさをそろえた木炭250gを赤熱してロストル上におき,定量の石炭(5kg)を投入する。燃焼が進み,試 験室温と恒温室温との温度差が20℃に達したら,1次空気量を加減し燃焼量を調節する。また灰がロストル上にたまつたり,あるいは粘結炭の場合,貯炭槽内で石炭が棚吊り状態になつて火力が衰えたときには,ロストルを動かしたり,火掻き棒で灰落しや火層の調整・手入を行ない,両室の温度差が20℃を維持するようにする。5kgの石炭が燃焼を完了したとみなす時点は,大体CO2が4~4.5%,排Fig. 4 Laboratory arraggement Fig. 5 Variationガス温度が200~250℃ 程度まで低下するのを目安として,残りオキの状態を確認して決定する。この間別紙にばい煙の濃度,空気量の調節,火層の調整・手入などについて記録し,性能判定の資料とした。 Fig.5は着火から燃焼完了までの,室温排ガス温度CO2の割合などの変移と,火力調節との関係の1例を図示したものである。 of CO2 content temParature and incombution ― 「燃料協会誌」第 44巻第 455号(1965) V. 性能判定の事項 1 5 3は,全く手間をかけないで室温を一定に維持すること石炭ストーブの性能試験で,条件を完全にそろえるということはほとんど不可能であるだけに,判定が抽象的になり主観的になり勝である。それだけに性能を判定するための基準となる事項が,多分に試験当事者の主観によつてきめられる場合が多い。こんどの試験 1にとりあげた事項にも,そのような傾向があるとしてもやむを得ないと思う。つぎにその事項について解説する。 1. 定められた温度差までの到達速度着火から両室(試 験室およびその外側の恒温室)の温度差が,20℃に達するまでの所要時間で比較する。実際問題としてこの速さは,着火用火種の状態,ドラフトの強さ,石炭の粒度構成,たき方の適不適などに左右される度合が大きく,ストーブの性能の違いによる差は比較的少ない。 2. 暖房効率 燃料の単位時間当りの燃焼量と,排ガス中のCO2・ O2・COの割合を測定し,それから熱効率を理論的に計算すべきであるが,今回は計器類の完備が遅れ,熱効率の算出ができなかつたため,この熱効率に代わる暖房効率をつぎのように求めることにした。暖房を必要とする室の周囲の壁のうち,その何面かは外気に接しているのが一般的であるが,その壁面からの熱貫流量が,風の強弱により大きく変動する。したがつて,その室の温度上昇の程度だけで暖房効果を比較することは妥当でない。しかしこの試験設備では,恒温室のルームクーラから一定の温度・風速 ・方向性をもつた風が試験室に対して流れ,常に一定の条件を保持している。したがつて試験室から恒温室への貫流熱量の割合が常に一定となるこのような条件のもとで,熱効率が常に一定である発熱器具を使用することにより,その室からの単位貫流量をある程度正確にもとめることができるものと考えた(室の出入りなどで交換される熱量は無視した)。そこで,容量0.36l/hの石油ストーブを用い,燃料の消費量を変えて何回か実験を繰返し行なつた。その結果の平均から単位貫流熱量210kcal/h/1℃が求められ,それによつてつぎの式を成立させ,暖房効率を求めることにした。暖房効率 η=石炭の真発熱量×投炭量 3. ストーブ放熱量調節の難易試験の方法として,恒温室と試験室の基準温度差が,20℃を維持するようにストーブの放熱量を調節している。しかし一般的にいつて,貯炭式ストーブでは不可能である。したがつてそのためには,(1)1次空気量の調節(Air control),(2)火掻き棒(Poker 通称デレッキ)で火をかきたてる操作(Poking),(3)ロストル上の灰の除去(Grate operation)などの操作を必要とする。そこでこの操作の頻度により,ストーブ放熱量の調節の難易を判定することにした。三つの操作のうち(1)は大して問題とするほどのこともないので,(2)に重点をおき,それに(3)を多少考慮して判定した。実際問題としては,この頻度も,ストーブの性能上の差異による頻度より,炭質 ・粒度構成・ドラフトの強弱などによる影響が大きい・ので,頻度の多少が,直ちに性能的な困難度を示すことにはならない。したがつて難易の判定も,多分に主観的になることはさけられない。 4. 煙の濃度でき得れば,ばい煙の量と煙の濃度を同時に測定できることが望ましいが,これらを正確に測定し,自 記 々録する装置がまだ開発されていないので,煙の濃度をできるだけ頻ぱんに観測し,15分間毎にその間の煙が出た延べ時間と,発煙時中の平均濃度を記録した。 (たとえば15分間のうち5分煙が出たとすれば,時間とその発煙5分間の平均のリンゲルマン濃度を記録する。) 5. 燃えがら量と未燃損失燃えがらは,試 験終了後自然に消火するまで放置しておいて秤量した。またこれとともに,その燃えがらから試料をとつてカロリを測定し,つぎの式により未燃損失を算出した。未燃損失=燃えがら重量g× 燃えがらの発熱量投炭重量 ×真発熱量 5. 排ガス温度排ガス温度は,燃焼量が同一であれば,その温度が低い程ストーブからの放熱量が比較的多かつたことを意味している(空気比との関係もあり単純ではないが)。試験結果にも,この温度の高低が大体効率の高低に反比例していることが示された。 6. 炭酸ガス(CO2)量 計器が熱伝導式であるため,排ガス中に水素ガスやCOが混入していると,CO2の指示に大きな誤差がともなう。その点はつきり推測できた場合は,オルザットガス分析器でチェックするように努めたが,ある程度の誤差はあつたものと思つている。 1 5 4 VI. 成績のまとめTable 4は,No.1型Table 3のA1-およびC1(No.5型貯炭式石炭ストーブの性能試験 (島野 ・溝江) (4) ~No.7型の各ストーブに, No. 4型暖房効率の点では最も優れていることと,煙の量もは粉炭ストーブでC4を使用した)をたいた場合の試験結果のまとめである。これは大体同一内容の試験を2回行なつたものの平均である。なお表には,ドラフトダンパ"開放,,と"調 節"の二とおりの比較がのせてあるが,その理由は後述VIIIの1の理由によるものである。 1. 性能判定項目別にみた特徴Vの性能判定項目別にみた場合の,おおよその特徴と思われるものを述べると, 1・3・5項についていえることは,ストーブの構造性能の違いによる優劣の差は,例外的なものを除きあまり認められない。2項の暖房効率の点では,ドラフトを調節したほうが,例外なしに効率が向上している。また2・4項については,ストーブの構造の違いによりかなり優劣の差が認められることである。つぎにストーブの型別にその特徴を述べる。 2. ストーブの型式別の特徴(1) No. 1型どのようなたき方をしでも煙は少ないが,煙をなくすることに重点をおき過ぎたためか,暖房効率の点で最も劣つている。また1次空気が,平ロストル下からのみ入るようになつているため,火勢の変動が大きく,定常的な燃焼を持続することが困難であり,多少でも粘りのある石炭の使用には不適である。 (2) No. 2型燃焼性の速い石炭をたいた場合は,火力をおさえることが困離であり,火力の調節は主として調節窓で行なうため,暖房効率を悪くしていることと,濃度の高い煙を出す懸念がある。粘結炭をたく場合は,火力の変動が他の型式よりも比較的小さいことと,効率の点でも他に劣らない成績をだしている。なお2次空気は,空気口の構造その他の関係で,実際に役立つていないように思われる。比較的少ない。ただ比較的灰分の多い石炭をたいた場合,1次燃焼室出口の斜めロストルの部分に灰がたまると,通気性が悪くなり火力が衰えるので,時々手入する必要があることが欠点といえる。 (5) No. 5型粉炭ストーブであり,他と直接比較することは適当でないが,ロストル中央にある傘型のブロックの構造が適当であれば,煙も少なく,一定の燃焼状態をながく持続する。粘結炭でも多少灰分の多い2号炭(5,800 ~6,000kcal)をたくのに適している。ただ暖房効率は,中塊貯炭式にくらべて劣る。 (6) No. 6型前半のガス化燃焼における煙の量の多いこと,濃度の高いことが最大の欠点であり,石炭が減つても継足しのできないことが不便である。しかし燃焼量の調節は容易であり取扱も簡単である。 (7) No.6型No. 7型と大体同じ構造であるが,前半のガス化燃焼の場合でも,2次空気量の調節が適当であれば,効率をあまりさげることなく煙の量を少なくすることが可能である。ただし,たきはじめから30~40分間位は,最少限,リンゲルマン濃度1程度の煙のでることはさけられない。その反面,効率は非常によく燃焼量の調節は容易であり,取扱は最も簡単である。欠点として考えられることは,No.6型同様石炭が減つてもそのままで継足しすることができないので,使用場所が限定されることであろう。 VII. 試験結果についての考察すでに述べたように,この報告はストーブの性能判定に重点をおいた試験結果の報告であるが,IIの2で述べたストーブの構造上の違いが,成績にどのような影響をおよぼしたかを解明し,それらについての考察をつぎに述べる。 1. 並ドラフトの強弱と熱効率の関係(3) No. 3型ドラフトの強弱により,成績が大巾に変る。特に燃焼性の速い石炭をたいた場合はその差が大きく,ドラフトが強いと,Vの1の所要時間がながく効率もよくない。しかし粘結炭をたいた場合は,燃焼量調節が容易となる利点がある。反面ドラフトが弱い場合は,所要時間も普通となり,暖房効率もよくなる。また燃焼量の変動が小さく,一定の燃焼状態を維持するという点で優れている。 熱効率の優劣を左右する最も大きな要素は,排ガスとともに逃げる熱量の大小である。この熱量を少なくするには,排ガスの量を少なく,温度を低くする必要がある。もちろん燃焼量をおさえると目的は達せられるが,それでは当然目的とする室温を希望温度まであげることができない。この場合,排ガス量を少なくするということは,ストーブめ容量に見合つた適正放熱 量の範囲内の燃焼量で,できるだけ排ガス量を少なくするように心がけるとい、うことを意味する。 ― 「燃料協会誌」第 44巻第 455号(1965) 燃焼量を一定とした場合,排ガス量をできるだけ少なくするためには,空気比(理 論空気量と実際に使われた空気量の比)を小さくしなければならない。また空気比を小さくすると燃焼温度が高くなるが,その関孫はつぎの式であらわせる。 tf= EcHL+Q/ tf= 燃焼温度GCPm Ec= 燃焼効率 HL= 真 発 熱 量 G= 燃焼ガス量 Q= CPm= 石炭および空気の保有する顕熱平均定圧比熱 Fig. 7 Factor affected the draft 1 5 5を機会に,思いきつて負圧を低くおさえた場合,どの上の式から,燃焼温度を高めるためには,燃焼ガス量を少なくする必要があり,結局空気量を小さくしなければならないことが理解できるであろう。 空気比と理論燃焼温度との関係は,Fig.6のようになるが,空気比を小さくして燃焼温度を高くすることにより,煙が少なくなりストーブ本体からの放熱量が多くなる。特に輻射熱は,ストーブの表面温度の4乗に比例するだけにその影響は大きい。 Fig. 6 Theoritical and conbution air actual used temparature 一般 的にいつて,国産ストーブの気密性は非常に悪い。したがつてドラフトを強くするということは,結局空気比を大きくすることにつながる。ドラフトの強さは(大気圧に対する負圧を水柱mmであらわす。)Fig.7の大体1.2~1.5mmとような条件であると,負圧がなる。この程度の負圧であれば, 一般の市販ストーブと石炭にとつて充分な強さである。しかしこの負圧は,風の強さにより大きく変動するので,これをできるだけ安定させる目的で煙突にダンパを取付けた。このドラフト調節用ダンパの取付け程度まで空気比を小さくすることができるか,そして空気比を小さくしたことが結果的に暖房効率にどのような影響を与え,また煙の量にもどのように関係するかについて確認できるように心がけて試験を進めた。その結果すべてのストーブにとつて,ドラフトの調節が暖房効率を向上させ,成績のばらつきを小さくする。しかし煙の量や濃度に大きな変化を与えるものでないことなどがはつきりした。以上の理由から,39年3月以降はドラフトを調節したたき方で試験をすすめることにしたが,その要領はつぎのとおりである。もちろんたきはじめは,ドラフトの強い方が燃えあがりもはやく温度上昇もはやい。したがつてたきはじめに出る煙の量も少なく時間も短かいので,ダンパを開放状態にしておく。着火後15~25分経過したらダンパの開度をしぼり,負圧が0.4~0.7mmを維持するように調節する。この場合,燃焼性の速い、石炭ほど負圧を低くし,調 節のタイミングをはやめることが必要である。この要領で実施した試験の結果が,Table 4の"Damper regulate"のらんに示した成績である。以上のことは,一 般に常識的な考え方となつている,「ドラフトは強い方がよい」ということと全く相反した考え方になる。 一体ドラフトは強いほうがよいと考える根きよは何かというと,(1)ストーブがよく燃える,(2)煙が少ない,(3)気温の異常低下に応じた無理だきができる,などを利点としてあげている。しかし,これは明らかに楯の一面のみの見方であり,適当でない。なぜかというと,(3)はもちろんのこと(1)の場合でも,排ガス量が多く温度も高くなる。そのために,仮に空気比が大きくないとしても,熱効率を悪くするこ1 5 6 貯炭式石炭ストーブの性能試験 (島野 ・溝江)とは明らかである。したがつて,時により暖房容量を大きくする必要があるならば,最初から余裕をみて大型のストーブを使用することが,より経済的であるということがいえるからである。つぎに(2)の点についても,たき方が適当であれば,ドラフトは弱くても煙を多くださないことが可能である。というより,むしろ煙を少なくすることができるといいたい。しかしその適当なたき方が簡単にできるものでない,という意見がでることも当然予想される。そこで現在まで数多く行なつた試験の経験から導き出した結論として,つぎのことを特に強調するものである。従来石炭ストーブの煙をなくするためには,相当努力してきたであろうし,また数多くの考案も発表されている。これらの考案などの考え方として共通している点は,煙をなくする方法として,2次空気をいかに効果的に使うかという点に重点をおいていることである。もちろん2次空気をうまく利用することにより煙を少なくすることは可能である。しかし2次空気をいかにたくさん入れても,2次燃焼室の温度が低くてはなんの効果もないということを考慮すべきである。石炭ストーブの煙を少なくすることにとつて,2次空気を入れることよりも,火層や燃焼温度を高くすることがより重要であるということを忘れてはならない。 2. ロストルの構造 一般的に石炭燃焼器具の燃焼容量の大小は,ロストルの面積の大きさによつて決定する。しかし横向通風 上向燃焼式のストーブには,必ずしもそのことはあてはまらない。理由を具体的に説明すると,平ロストルがFig.2の1)・3)に示すlの部分のように,貯炭槽の延長線より外側にはみでている部分の石炭が燃えきつても,そのままでは貯炭槽から石炭が崩れ落ち,空 隙を完全に埋めることは期待できない。したがつてロストルの下から入る1次空気の多くは,この空隙の部分をとおりぬけるので,それだけ燃焼量が少なくなり空気比を大きくする。このように, 燃焼過程全般をとおしてみると,ロストル面積の大きいことが,逆に燃焼量を小さくしていることが容易に推測できる。り,しかもこの1次空気は,石炭やオキの層の最長距 離を,充分に燃焼反応に役立ちながらくりぬけるため,燃焼量変動の波を小さくするという利点がある。その反面,この傾斜ロストルのHがあまり高いと,たきはじめにこの面から入る空気量が多くなり,雰囲気温度を下げることとなつて,燃えあがりの速度が遅くなる。また燃焼性の速い石炭をたいた場合,1次空気量の調節が適切でないと,燃え過ぎの状態になり,濃度の高い煙のでる懸念がある。これにひきかえ粘結炭の場合は,燃焼が進み,燃えきつた部分が局部的に空 隙をつくつたとしても,反応面が広いだけに火力が急に衰えないという利点がある。それにストーブの放熱 量を大きくしたい場合にも,反応面が広くとれるということは都合がよいわけである。 3.2 次空気口の問題点一般的に石炭ストーブは,いかにも多量の煙を出すかのように考えられている。しかし投込式やNo.7型は例外として,普通貯炭式ストーブの煙は,特に2次空気を入れなくてもそれほど多いものではない。その理 由として考えられることは,平ロストルの奥の方から入る1次空気の一部が,ある場合2次空気としての役割をはたしていることが推測できるからである。したがつて2次空気口を開放にすることは,空気比を大きくし熱損失を大きくするだけのことになるので,よく考えて開閉する必要がある。普通2次空気は,燃焼性の速い石炭ほどその必要度合が高い(炭質的に煙が多い少ないは別問題)。普通 燃焼過程をとおして,どうしても2次空気を必要とする状態になるのは,(1)たきはじめの温度上昇過程の中間,(2)火掻き棒で火をかきたてた直後,(3)燃え過ぎるのをおさえるため,1次空気口を急に閉じた場合などである。 2次空気中の酸素が効果的に反応するためには,燃焼温度がある程度高いことを必要とするが,各ストーブとも,大体排ガス温度が300℃以上にならないと2次空気で煙をなくすることは不可能である。つぎに2次空気の流入方向であるが,No.1型No.4型やのように,2次空気が燃焼ガスの流れに対つぎに傾斜ロストルの問題であるが,Fig.2の1)のように,1次空気がすべてロストル下から入る場合,燃焼が進みロストル上の灰がふえるにつれ,通気抵抗が増し,オキの面に接触する空気の量も減るであろう。したがつて燃焼量が減り,ストーブの放熱量が小さくなる。それがFig.2の2)のように,前面に傾斜ロストルがある場合は,これから1次空気が入し直角に入る場合には,空気の流速が小さいと流れの方向が急速に曲り,空気とガスの混合が充分に行なわれないため完全燃焼しないことになる。このように, 空気の流速をある程度大きくしなければならないということは,それだけ空気比を大きくするという結果になる。いずれにしても2次空気口については,その位置 ・ ― 「燃料協会誌」第 44巻第 455号(1965)構造 ・取扱い方,さらに1次空気との関連など,より一層研究すべき問題が残されているものと考える。 4. 1 5 7数多くのストーブを,敷10回にわたりいろいろとたきわけてみた結果得られた経験に基づき,手法を一定に貯炭槽と2次燃焼室との関係No.2型の構造のように,貯炭槽と2次燃焼室が壁一重で接している場合は,2次燃焼室からの伝導熱や輻射熱により貯炭槽内の石炭が乾留される。この乾留ガスの燃焼が,ロストル上の燃焼にプラスになり,燃え過ぎの状態になる。特に燃焼性の速い石炭をたく場合には,火力を調節することが困難となり,煙も多くなる。しかし粘結性の石炭の場合は,貯炭槽内での棚吊りのため,ロストル上の燃焼量が減つても,乾 留ガスの燃焼がこれをおぎなつてくれる形となり,ストーブの放熱量の衰えをふせぎ,燃焼の持続性をよくするという効果がある。 5. 1次燃焼室出口の高さFig.2の各図に示す1次燃焼室の出口の高さhは,ストーブの火層の厚さをある程度規制する。石炭ボイラ(微粉炭燃焼を除く)の場合,炭質により火層の厚さを加減している。一般的には,炭化度の低い燃焼性の速い石炭ほど薄層燃焼でなければならないといわれるし,コークスストーブの火層を100~120mm以上にすると燃焼効率を低下させることもはつきりしている。石炭ストーブの火層についても同様の理由によるものかどうかわからないが,つとめて薄層燃焼状態を維持するようにすることが,熱効率向上の重要な要素になつているように考えられる。この場合も,燃焼性の速い石炭ほどその必要度合が高い。たとえば,たきはじめにドラフトを調節して急激な火層の拡大をさけるようにすると,その後の燃焼状態が安定し熱効率が向上する。しかしhがあまり低い場合は,灰がたまるとこの出口がせばめられ,通気性を悪くする。特に灰分の多い2号炭の場合この影響が大きく,ときどき灰を取除いてやらなければならない。このようにhの高さを決定するにも,燃焼性の速さや灰分など,石炭の特性を考慮しなければならない。 VII. むすびストーブ試験は前に述べたとおり,石炭の質,粒度,発 熱量などを厳密に一定にすることが困難であるだけでなく,風によリドラフトが変動したり,燃焼途 中の調節手入れなども,その回数だけでなく,強弱およびタイミングによつて,その後の燃焼状況が変化する。いわば「たき方」次第で左右される面が多分に認められる。しかしわれわれは試験室の外に恒温室を設け,石炭も代表銘柄を用い,できるだけ燃焼条件を一定にすることにつとめた。また途中の調節手入れも,し,公平にたいて試験を行なつた。この報告はこのようにして得られた結果から,ストーブの構造と暖房効率の関係を主として述べたものである。数字に表われない面についても,試 験途中のいろいろの現象より前述の経験に基づいて判断したものである。 試験結果から考えられることは,市販ストーブの構造は形は似ていてもそれぞれ各部の寸法割合,あるいはこまかな点では異なつており,それがおのおの燃焼状態に影響をおよぼし,それなりに特長を持つている反面,いろいろの欠点もある。しかし一ついえることは,10年あるいは20年前に購入したものを倉庫から引っぱりだしてきたストーブならともかく,現在市販されている貯炭式ストーブには,一 般に考えられているように,もうもうと煙がでる,炭がこぼれてきたない,とゆうような代物はほとんど無いことである。それだけメーカーは研究し工夫してきているわけであるが,各部の気密性の点あるいは燃焼層の厚さ,2次空気の入れ方など根本的な面に研究の余地がある。もちろん,ストーブとして胴壁を真赤にしてごうごう音を立てて燃し,部屋の中が浴衣がけで暮せるほど温度が上らなければ,よいストーブといつてくれない使用者側の誤つた風習に影響されることも多いが,市販ストーブの構造に共通性が少ない上に,買つてくる度に石炭の質が異つては,使用する方でも,ストーブを造る方でも楽ではないので,メーカーだけを攻めるわけには行かないであろう。幸に最近各石炭生産販売会社が盛に燃焼器具の研究 開発に力を注ぐようになり,メーカーの研究とあいまち,すでに相当の成果が上げられている。いずれも各社の石炭に適したストーブというのが目標と思われる。しかし家庭用炭と銘が打つてあつても,全く粘結性のない石炭と,粘 結性のある石炭では,火持ちも燃焼状態も異り,たき方もかえなければならない。従つて適するストーブの種類も同じではない。そこでわれわれには,どの種類の石炭でも具合いよくたけるストーブをつくるか,どのストーブでもたける石炭を供給するか,の問題が投げかけられる。可能と不可能,困難と容易を分析し,結局は歩みよらなければならないとしても,燃料と燃焼器具それぞれの燃焼性の本質を正しく把握することが先決である。同じ石炭でも日本の石炭は欧米の石炭と異るため,外国の真似だけでは解決できない面に留意しながら,各メーカーの方々,および石炭各社の方々と協力して,この1 5 8 貯炭式石炭ストーブの性能試験 (島野 ・溝江) 道の解明に努め度いというのがわれわれの念願であり,関係各位の御指導をお願い申し上げる次第である。 Some Experiments as by Hiroshi on Stoves, Essential Shimano Fuel Burnned and Masaki Mizoe (The Coal Mining Research Centre, Japan) SYNOPSIS:-Recently, increesing Coal the domestic use of coal is very important for ourcoal mining industry, equipment become urgent. therefor improvement and development of domestic burning We have undertaken research on construction and combustion of stoves. In this paper, We descrive the results of experiments concerned with effieiency of stoves in market, especially with three, point as follows; 1. Regulation 2. of draft. Significance of secondary air . 3. Relation between burning quality of coal and construction of stoves .ニュースAmerican Cyanamid社排気ガスに新触媒は自動車の排気ガスを分解させる触媒を開発した。 自動車空気汚染防止局による道路上の実地テストの結果,この触媒は有毒な排気ガスを75%減少させることが証明された。 発明者のインス博士は,道 路上のテストの結果,排気ガス中の炭化水素は75%減って100万分の218 (カリフォルニア州の標準は100万分の275)となったことおよび一酸化炭素は77%減って0.71%(標準1.5%)となったことが明らかにされた。この装置はスモッグ形成の大きな役割りを演じている炭化水素を減らすことに重点をおいて開発されたものである。この装置には同社が開発したコンバーターが使用され,コンバーターの中にベレット形の触媒が入れてあり,その間を排気ガスが通過する際に水と二酸化炭素に分解されるのである。 Indナイゼエリア油田 開 発アフリカのナイゼエリア沖で,N.geria Gulf社 World. 175 32•`23が2ケ所の油田を発見し,1日416bblの取しており,最近Tennessee Nigerla社も同地域に油田を発見し,1日1,000bbl以(1964)原油を採上の原油を採取している。最近はShell-BP社が陸上油田を発見開発し,その産油量が急増して,1964年初には85.000bbl/日であつたのが,同年末には15万bbl/日に達するものと予想される。このようにしてナイゼエリアは1967年には少なくとも年間1,000万t(20万bbl日)をが予想され,世 界10大産出国の一つとなる見込みである。 産出することPetrol, Press Serv. 31 412 (1944

├

├佐久総合病院・農民とともに97・衛生指導員物語(13)

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├8月13日、オーレン小屋に着いてほっと一息いれる人がいた。八ヶ岳はその頂をめざすのもよい。緑豊かで清い水流れる八ヶ岳山麓を散策するのもよい。-その7- | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├純喫茶エルマーナ: 社労士笠島正弘のあれこれ話そう

├古い田植え機を使う八ヶ岳山間地の水田 甲斐鐵太郎

├蓼科の山荘の10坪の喫茶室のこと 甲斐鐵太郎

├coffeeとエルマーナ 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├「coffeeとエルマーナ」 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-301-

├

├佐久総合病院・農民とともに97・衛生指導員物語(13)

├

├北アルプス 廃道寸前の伊東新道を湯俣温泉に下った1979年夏 執筆 甲斐鐵太郎

├純喫茶エルマーナ: 社労士笠島正弘のあれこれ話そう

├古い田植え機を使う八ヶ岳山間地の水田 甲斐鐵太郎

├蓼科の山荘の10坪の喫茶室のこと 甲斐鐵太郎

├coffeeとエルマーナ 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├「coffeeとエルマーナ」 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-301-

├

├

├

夏森龍之介のエッセー

田渕義雄エッセーの紹介

TOPへ