├

├計量計測データバンク ニュースの窓-322-日本における石炭ストーブの歴史、原子爆弾の原理、高速増殖原型炉もんじゅ、小出裕章「高浜原発のプルサーマルは経済的にも技術的にもすでに破綻」、小林多喜二の東京時代

(倉田稔)

├

├計量計測データバンク ニュースの窓 目次

├

├(57) 4k 軽井沢の山荘 1962 吉村順三 Karuizawa Sansō/Junzo Yoshimura - YouTube

├

├Word文章の一太郎ソフ変換、PDFの改行削除と空白を除去ツール

├iLovePDF | PDFファンのためのオンラインツール

├

├日本における石炭ストーブの歴史

https://portal.isij.or.jp/ferrum/PDF/PDFOpen_New.php?PNAME=OPN/VOL00611/2001_Vol.006_No.11_0857.pdf

日本における石炭ストーブの歴史

https://portal.isij.or.jp/ferrum/PDF/PDFOpen_New.php?PNAME=OPN/VOL00611/2001_Vol.006_No.11_0857.pdf

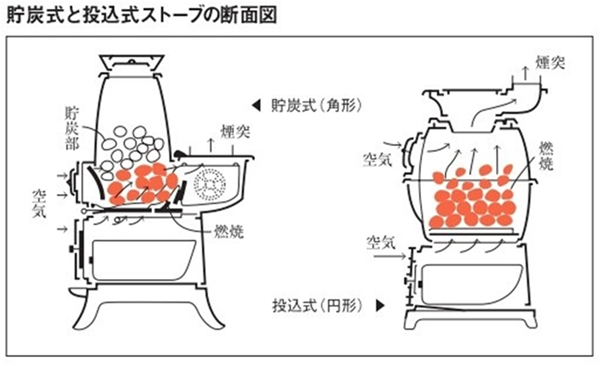

日本における石炭ストーブの歴史北海道開拓の時代、本州から渡ってきた人々は、その厳しい寒さから「水腫病」という奇病にかかり、多くの死者が出たといわれる。安政3年(1856年)、函館奉行は2人の役人を函館港に碇泊していたイギリス船に向かわせ、船内で使用されていた石炭ストーブをスケッチ・設計させて、それを鋳物職人に作らせた。これが国産ストーブ第1号とされている。明治時代に入ると、官庁、病院、学校などでストーブが使われるようになり、これがその後のダルマ型やズンドウ型といわれる石炭ストーブの系統になっていく。その頃、石炭ストーブ以外のストーブも存在していた。北海道の一般家庭に最初に普及したのは、薪を燃料とする薄鉄板製のストーブである。しかし、第一次世界大戦後、木材工業や製紙工業の発達などで薪の値段が高騰したことと、一方で、炭鉱開発の進展や交通輸送網の整備によって、石炭の入手が容易となったことなどが原因で、石炭ストーブの試作・研究が盛んに行われるようになった。 石炭が社会生活を支えるエネルギー源として定着した大正末期から昭和初期にかけて数多くのストーブメーカーが全国に誕生した。また、道内のメーカーが良質の鋳物ストーブを大量に製造するため、全国の鋳物産地に工場を移転するようになり、日本のストーブ工業は飛躍的に発展したのである。ストーブ生産の一大拠点・川口ストーブ生産の最盛期は昭和22年から30年頃で、その生産の中心は埼玉県川口市辺りであった。当時、全国のストーブ000 7 857 福禄石炭ストーブの変遷(川口市有形民俗文化財「福禄石炭ストーブのコレクションふぇらむVol.6(2001)No.11 1号(角型・貯炭式)大正15年(1926) 豪華型(貯炭式)昭和10年(1935)付ポスター」より)座り福禄(貯炭式)昭和5年(1930) 生産の約8割を担うまでになっていた。川口では室町時代末期にはすでに鋳物業が行われていたという。本格的に石炭ストーブ生産が始まったのは大正14年である。北海道の「株式会社福禄ストーブ」(貯炭式石炭ストーブの先発メーカー)が川口を生産拠点に選んだことによる。昭和10年に建設された同社川口工場はモールディングマシン、ローラーコンベア、高級旋盤、モーター直結の堅型ボール盤、メッキ装置などを完備し、一貫量産体制を整えた世界最先端のストーブ専門工場であった。このように石炭ストーブが鋳物 生産オートメーション化の先駆となったことは、意外と知られていない。炊事福禄(貯炭式)昭和11年(1936)寸胴尺(投込式)昭和16年(1941) 一方、貯炭式はドイツのユンケルストーブを参考に考案されたストーブで、煙突を胴の横部につけて空気を横に流す(横向き通風式)。この機構により、まず空気が流れる燃焼部にある石炭を燃焼させ、次に燃焼部の上部(貯炭部)の石炭が燃焼する仕組みになっている。また、胴体に縦や横方向の「ひれ」をつけることによって、放熱面積を広げ、放熱効果の増大を図る工夫もなされていた。燃焼時間が長く、給炭回数も少ない。投げ込み式のように給炭のたびに煤煙や粉塵の噴出もあまりない貯炭式の登場により、一般家庭にも石炭ストーブが普及していったのである。 石炭ストーブの衰退投げ込み式と貯炭式石炭ストーブは「投げ込み式」と「貯炭式」に大別される。投げ込み式の代表格がダルマストーブである。ちなみに、本州の人がダルマストーブと呼ぶのは、胴体が膨らんでいる「胴張型」で、北海道でダルマストーブといえば、膨らみのない「ズンドウストーブ」に近い形である。一口にダルマといっても、 統一した形態をさすものではないらしい。投げ込み式は、煙突を上部に設け、空気を風窓から上に流し(上向き通風式)、それに伴って燃焼部にある石炭を一気に燃焼させる。このため高い熱量が得られ、駅の待合室、工場、学校など人の出入りの激しい場所に適していた。しかし、石炭が短時間で燃えるので、頻繁に給炭しなければならない。 貯炭式と投込式ストーブの断面図000全国に普及していった石炭ストーブも昭和40年頃を境に、 石油ストーブにその主役の座を奪われ、姿を消していく。埼玉 県川口に本社を移した福禄ストーブも平成4年に廃業した。 現在、川口で石炭ストーブを扱っているのは、ただ1社である。それも、製造・組み立てはすべて中国で行っている。川口で最後の石炭ストーブメーカーとなった株式会社田中機械製作所の田中薫社長はこう語る。 『ストーブというのは不思議ですねぇ。燃え上がる炎を見つめているだけで楽しい。遠い昔の記憶やら想い出が「ふぅーっ」と甦ってきます。そして誰しもがいい顔になるんです。ストーブはドーンとあぐらをかいた親爺みたいなもので、居心地のよい場所というのはそういうものなんだろうと思いますよ』。冬場の北海道などでは、「ダルマストーブ」が設置された観光列車も運行されて、観光客にとっても冬場の魅力のひとつになっている。無骨ではあるが、心を和ませる優しさ、温かさが伝わってくる石炭ストーブ……そこに言い知れぬ郷愁と親しみを感じ取る人々は、いまだに多い。 ■参考文献 「ストーブ博物館」(北海道大学図書刊行会) 「川口市民俗文化財調査報告書第5集川口のストーブ生産」(埼玉県川口市教育委員会) ■取材協力・写真提供8 858川口市教育委員会/野呂希一・石山祥次/株式会社田中機械製作

├

├日本における薄鋼板薪ストーブの普及と衰退

http://www.kantoforest.jp/papers/pdf/65-1-A1.pdf

├

├■(1)石炭ストーブの究極・貯炭式ストーブ | ★ 茶髭の熊のブログ (^(ェ)^)ゞ

├■(2)石炭ストーブの究極・貯炭式ストーブ | ★ 茶髭の熊のブログ (^(ェ)^)ゞ

├

├開拓の村のストーブに注目

https://www.kaitaku.or.jp/assets/pdf/about/ws2020stove.pdf

├

├

├

├

├

├PDFをJPGに変換。PDFから画像を抽出

├

├(388) 【Windows11】PDFファイルを JPEG画像に無料で変換する方法! - YouTube

├

├【Windows11】PDFファイルを JPEG画像に無料で変換する方法!

├

├【無料】PDFをJPGなどの画像ファイルに変換する方法【Adobe Acrobat オンラインツールの歩き方 #9】

├

├

├

├原子爆弾(原爆)の原理 AI による概要

原子爆弾(原爆)は、ウランやプルトニウムなどの原子核が中性子を吸収して分裂(核分裂)する際に放出される莫大なエネルギーを利用した兵器です。この核分裂が連鎖的に起こることで、短時間で巨大なエネルギーを解放し、爆発を引き起こします。

原理の詳細:

1. 核分裂:

原子核に中性子が衝突すると、原子核が分裂し、より小さな原子核と中性子を放出します。この時、同時に大量のエネルギーが放出されます。

2. 連鎖反応:

分裂によって放出された中性子が、他の原子核に衝突し、さらに核分裂を引き起こします。この反応が次々と連鎖的に起こることで、爆発的なエネルギー放出につながります。

3. 臨界量:

核分裂を継続させるためには、一定量以上の核分裂性物質が必要です。この量を「臨界量」と呼びます。原爆では、この臨界量を超えるように核分裂性物質を配置し、爆発を引き起こします。

4. エネルギーの解放:

核分裂によって放出されるエネルギーは、熱、光、放射線、衝撃波など、様々な形で現れます。特に熱と放射線は、人体に大きな被害をもたらします。

広島と長崎への原爆投下:

広島:

広島に投下された原爆は、ウラン235を核分裂性物質として使用しました。

長崎:

長崎に投下された原爆は、プルトニウム239を核分裂性物質として使用しました。

これらの原爆は、それぞれ異なる仕組みで核分裂を起こし、莫大なエネルギーを放出して甚大な被害をもたらしました。

├

├原子爆弾 - Wikipedia

プルトニウム原爆

プルトニウム239は天然にはほとんど存在しない重金属であるが、原子炉(黒鉛炉や重水炉)内でウラン238が中性子を吸収することで生成され、再処理工場で化学的処理を行いプルトニウムを選択的に抽出する。プルトニウム原爆は原子炉の建設、運用にコストを要するが、副産物として電力が得られる。またプルトニウム239の臨界量が約6kgと、ウラン235に比べてかなり少量で済み、核兵器の小型化に適しているため現在は五大国の核兵器生産はプルトニウムが主体である。

├

├高速増殖原型炉 もんじゅ AI による概要

もんじゅは、高速増殖原型炉の名前で、福井県敦賀市に設置されていました。高速増殖炉とは、使用済み核燃料からプルトニウムを取り出し、再び燃料として利用する「核燃料サイクル」を確立するための炉です。もんじゅは、プルトニウムとウランの混合酸化物燃料を使用し、ナトリウムで冷却する方式で、発電も行う原型炉として開発されました。

もんじゅの概要:

高速増殖原型炉:

もんじゅは、高速増殖炉の実用化を目指した原型炉として、発電性能や信頼性、安全性を実証する役割を担っていました。

核燃料サイクル:

核燃料サイクルとは、使用済み核燃料からプルトニウムを取り出し、再び燃料として利用するシステムのことです。もんじゅは、このサイクルを確立するための重要な施設でした。

ナトリウム冷却:

もんじゅは、冷却材にナトリウムを使用しています。ナトリウムは熱を伝えやすく、高い温度でも沸騰しないため、高速増殖炉の冷却材に適しています。

開発の目的:

もんじゅは、高速増殖炉の発電性能や信頼性、安全性を実証し、将来的な商用炉開発につなげることを目的としていました。

事故と廃炉:

1995年にナトリウム漏洩事故が発生し、その後もトラブルが相次ぎ、2016年に廃炉が決定されました。

もんじゅの廃炉:

2016年12月に廃炉が決定され、2017年から廃止措置計画の審査が始まり、2018年3月に認可されました。

廃炉には、約30年をかけて、ナトリウムの抜き取りや解体などが行われます。

廃炉後も、もんじゅで得られた技術情報や人材は、今後の原子力開発に活用される予定です。

その他:

もんじゅは、日本の原子力政策において、重要な役割を担っていましたが、様々な課題も抱えていました。

もんじゅの廃炉は、日本のエネルギー政策や核燃料サイクル政策の見直しにつながる可能性も指摘されています。

もんじゅの跡地には、新たな試験研究炉が設置される予定です。

├

├もんじゅ - Wikipedia

├

├MOX燃料とは使用済み核燃料から取り出したプルトニウムと天然ウランを混合して作られます AI による概要

MOX燃料とは、使用済み核燃料から取り出したプルトニウムとウランを混合して作られた燃料のことです。Mixed Oxideの略で、混合酸化物燃料とも呼ばれます。通常のウラン燃料の代わりに、原子力発電所(軽水炉)で使用されます。

MOX燃料の概要

組成:

使用済み核燃料から取り出したプルトニウムと天然ウランを混合して作られます。

用途:

主に軽水炉でウラン燃料の代替として使用されます。この利用方法はプルサーマルと呼ばれます。

特徴:

資源の有効活用: 使用済み燃料を再利用することで、天然ウランの使用量を減らすことができます。

廃棄物量の削減: 使用済み燃料を再処理することで、高レベル放射性廃棄物の量を減らすことができます。

安全性:

国内のプルサーマル炉では、MOX燃料の炉心内での割合を3分の1以下に制限することで、ウラン燃料と同等の安全性を確保しています。

原子力規制委員会による厳格な審査を受けています。

製造:

二酸化プルトニウムと二酸化ウランを混合し、ペレット状に成形します。

ペレットを燃料棒、燃料棒を燃料集合体に加工します。

MOX燃料とウラン燃料の違い

核分裂性物質:

ウラン燃料は主にウラン235が核分裂を起こしますが、MOX燃料はプルトニウム239が核分裂を起こします。

放射線:

MOX燃料はウラン燃料に比べて放射線量がやや多いですが、適切な対策を講じることで、作業員の被ばく量は問題とならないとされています。

熱伝導率:

MOX燃料はウラン燃料に比べて熱伝導率がわずかに低くなりますが、十分な安全余裕を確保した設計になっています。

プルサーマル計画

MOX燃料を軽水炉で使用する計画をプルサーマル計画と呼びます。

使用済み燃料を再処理してプルトニウムを取り出し、再び燃料として利用することで、資源の有効活用と廃棄物量の削減を目指します。

日本でも、プルサーマル計画は進められています。

その他

MOX燃料は、海外では既に多くの実績があります。

MOX燃料の製造には、高い技術と厳格な品質管理が必要です。

MOX燃料工場では、プルトニウムを取り扱うため、高度な安全対策が施されています。

├

├<小出裕章さんに聞く> 高浜原発のプルサーマルは経済的にも技術的にもすでに破綻 | アジアプレス・ネットワーク

<小出裕章さんに聞く> 高浜原発のプルサーマルは経済的にも技術的にもすでに破綻 2015.05.14

2015年4月、高浜原発3、4号機に関して福井地方裁判所が再稼働差し止めの仮処分を認めた。この3、4号機は、危険なMOX燃料で原発を稼働させるというプルサーマル計画のための原子炉だった。プルサーマル計画に関して、京都大学原子炉実験所OBの小出裕章さんに聞いた。(ラジオフォーラム)

◆毒性20万倍のプルトニウムを使用

ラジオフォーラム(以下R):鹿児島県の川内原発3号機、そして福井県の高浜原発3、4号機ではプルサーマル計画が予定されていますが、今一度、このプルサーマル計画で使用されるMOX燃料というものについてお聞きしたいと思います。

小出:普通の原子力発電所はウランを燃料にしているのですが、そのウランにプルトニウムを混ぜて燃料にしたものがMOX燃料と呼ばれているものです。

R:普通のウラン燃料棒でも非常に危険なものですが、このプルトニウムを混ぜたMOXの燃料棒というのは、普通のウラン燃料棒の何倍ぐらい危険なものなのでしょうか。

小出:倍率でお答えするのは大変難しいのですが、例えば、ウランが持っている放射線の毒性と、プルトニウムが持っている放射線の毒性を比べれば、約20万倍危険です。

R:20倍じゃなくて、20万倍ですか。

小出:そうです。

R:この危険なMOX燃料を高浜原発では使おうとしているということですね。

小出:はい。

R:今、核のゴミが大きな問題になっていますが、MOX燃料の場合は、やはりウラン燃料棒よりも、さらに長い期間、保管しておかないと安全にはならないのでしょうか。

小出:はい。原理的には当然そうなります。ごく短い間の保管ということに関しても、日本の普通の原子力発電所でできた使用済み燃料というのは、数年後には再処理工場に運べるという程度の発熱ですが、MOX燃料の場合には、ウラン燃料に比べて発熱量が高いので、恐らく数年ではなくて、数十年間は原子力発電所の敷地から動かせなくなると思います。

R:通常でも数年置かないといけない物をMOXの場合、数十年ですか。福井県では地震も起こりますし、高浜原発は相当の危険を覚悟しなければなりませんね。

小出:そうです。もともと普通のウランを燃やす原子力発電所でも危ないのですから、それにプルトニウムを混ぜるというようなことをすれば、より危険が増えてしまう。そのことはもう争う余地がなく当たり前のことです。

◆経済的にも技術的にもすでに破綻

R:MOX燃料の輸入価格は、通常のウラン燃料の9倍も高いと聞きましたが、これは本当でしょうか。

小出:本当です。ですから、やればやるだけ電力会社は負担を強いられます。

R:その負担は、総括原価方式によって、燃料の一部は電気料金に転嫁するのですよね。

小出:当然です。電力会社としては何の損もしないのですけれども、その分、私たち消費者が負担させられるということになります。

R:MOX燃料が普通のウラン燃料よりも9倍も割高なのは、やはり造るのに非常に高度な技術がいるからなのでしょうか。

小出:はい。プルトニウムという物質は、天然には全く存在せず、原子炉を動かして造らなければいけないのです。それを再処理で取り出すという作業も、当然しなければいけないのです。

R:その作業は本来、青森県六ヶ所村でやるということになっていますよね。

小出:はい。その予定でしたけれども、六ヶ所村の再処理工場はトラブル続きで、まだ動いていないのです。とても難しい技術ですし、大きな危険を伴う技術ですので、なかなか上手くいきません。何とかやったとしても、膨大なお金がかかってしまって、そのプルトニウムを使うと燃料代が上がってしまうということになります。

R:何も良いことないですね。

小出:何も良いことないのですけれども、この日本という国ではプルトニウムを取り出して、未来の原子炉でそれを燃やして燃料にすると言ってきたのです。そのために日本では「もんじゅ」という小さな実験用の高速増殖炉を作ったのですが、これも全く動かないのです。そのため、高速増殖炉で燃やすために海外で取り出してもらってきたプルトニウムが、使い道のないまま余ってしまっています。そのプルトニウムというのは、長崎に落とされた原爆の材料でして、現在、日本は高速増殖炉の燃料に使うとして、47トンのプルトニウムを保有しているのですけれども、それで長崎型の原爆を造ってしまうと、4000発分もできてしまいます。

R:4000発分ものプルトニウムですか。

小出:はい。そんなプルトニウムを使い道のないまま持っておくということは当然、他の国から見れば大変な脅威になるわけです。日本というこの国は、使い道のないプルトニウムを持たないと国際公約させられているのです。でも、「もんじゅ」を含めて高速増殖炉が全く動きませんので、とにかく何としても燃やしてしまわなければいけない。そのためには危険を承知で、そして経済性も全くないことを承知の上で、普通の原子力発電所で燃やしてしまおうということになってしまったのです。現在、プルサーマル計画で、高浜原発であるとか玄海原発であるとか、あちこちで、そのプルトニウムを燃やそうとしているのです。それでも、現在は炉心の中の全部の3分の1までしかプルトニウムを入れてはいけないということになっています。そうすると、燃やせるプルトニウムの量が限られてしまいますので、なんとか大量に燃やせる原子炉を造らなければいけない。ということで、大間という所の原子炉が生まれたのです。

R:今、青森県に造られようとしている、フルMOX燃料で稼動する大間原発のことですね。

小出:福島の人たちは大変な苦難の底に沈められた状況のわけですけれども、大間原子力発電所で同じような規模の事故が起きる、あるいは六ヶ所村の再処理工場でさらに大きな事故が起きる可能性もあるわけです。そういう事故のことはあまり想像したくありませんけれども、でも、人間が望むと望まざるとにかかわらず事故は起きるわけですから、覚悟はしておかなければいけないと思います。

R:はい。絶対に、やめさせなきゃいけませんね。

※ 小出裕章さんに聞く 原発問題

├

├

├

├

├日本共産党の歴史と綱領を語る/不破哲三委員長(本文)

├

├宮本顕治と不破哲三 | 筆坂 秀世 | 文藝春秋PLUS

├日本共産党と文藝春秋の100年 | 中北 浩爾 | 文藝春秋PLUS

├

├

├

├

├

├日本共産党元中央委員会議長/宮本顕治さん死去

├

├「百合子死亡事件不審考」(百合子死亡時の宮顕の挙動不審考) rendaico.jp/nihonkyosantoron/miyakenco/yuricoron/shiboofushinco.html

├

├

├

├野上弥生子エピソード【20】宮本顕治夫妻と親しく フンドーキン醤油株式会社/エピソード

├

├「非転向」の神話化の問題-宮本顕治に関連させて www2s.biglobe.ne.jp/~mike/yamada3.htm

├

├

├

├

├小林多喜二の東京時代 倉田稔 59177282.pdf

小林多喜二の東京時代もくじはじめに1補と訂正倉田 稔 2伊藤ふじ子1房3独 61932年9「党生活者」 12文学運動4伊藤ふじ子2 7地下活動10最後の時期はじめにこれは,小林多喜二伝(35)である。ユ) 1補と訂正補 51931年8情ころ勢ll「地区の人々」 1930年に小林多喜二は,上京する前の2月に,たった一軒の山の温泉宿で, 主に「工場細胞」を執筆した。そこは昆布温泉であった。そこへ滝子が,手紙と小包を送った。万年筆とドロップスが入っていた。2月28日,多喜二は「工場細胞」の原稿を送った。彼はまた2月に札幌に行っていた。 1930年は不況の年でもある。さて1930年4月から,多喜二は東京に去ってし1)前作拙稿 「多喜二の拓銀解雇から上京まで」(『商学討究』52の1)の後半と,本稿の取り扱う時期が重なってしまい,大変申し訳ない。 〔3〕 4商学討 究 第52巻第2・3号まっていて小樽にはいないが,小樽のこの年の後半の状況を記しておこう。 1930年5月1日8月9月11月11日11月11月11月12月1日メーデー,小樽,札幌,旭川,釧 路,野付牛(今の北見),帯広, 長沼で,行なう戸出物産小樽支店争議小樽のリコーリー商会漁夫争議,有利に解決小樽造船職工組合,賃 金問題争議,有利に妥結小樽のゲルトネル商会木工場争議,有利に解決小樽の福原木工場争議,有利に解決小樽の奥村製材工場争議北海道12・1事件(=全協事件)なお,前号で,多喜二が帰樽して墓参りをする場面を紹介したが,本当にそういう情景があったのだろうか。私は疑問である。その理由は,文中で,「お母さん」と呼んでいる。多喜二は,いつも母のことを「ババちゃん」と呼んでいるから,ありえないのではないか。あるいは間接話法的に記録者は変更したのだろうか。それに,この行動は多喜二らしくない。田中光雄氏も同じく感じている。 訂正前稿 「小林多喜二と『不在地主』のころ」(『人文研究』101輯 』)の「5昭和4年の状況」の節で,誤りがあったので,訂正したい。43ページ,下から6 行目にある佐藤千代子は,小林千代子の誤りである。こうなる。小林千代子(明治43(1910)年~昭和51(1976)年)は,小樽市稲穂町(現在の稲穂4丁 目1番)で生まれ,色内小学校に通った。小学校3年の時,オペラの三浦環と会って,声楽家になろうとした。昭和2年,庁立小樽高等女学校を卒業し,東洋(東京のされる時もある)音楽学校を卒業した。本来はクラシ小林多喜二の東京時代5ックの人である。昭和初期の松竹歌劇団のプリマとなる。昭和6年,ビクターから覆面歌手第1号で,「アリランの歌」でレコード界にデビューする。昭和7年「涙の渡り鳥」(西条八十作詞,佐々木俊一作曲,松竹蒲田特作映画 「涙の渡り鳥」主題歌)を歌った。大ヒットした。この詩は,一 番は, 雨の日も,風の日も・泣いてくらすわたしゃ浮世の渡り鳥泣くのちゃないよ,泣くぢゃないよ泣けば翼もままならぬである。小林千代子は,ビクターから300曲発売し,昭和14年にポリドールに移って,「旅のつばくろ」ほか19曲のレコードが発売され,流行歌の黄金時代を築きあげた。その他「人の気も知らないで」(昭和13年)を出した。三浦環(昭和21年逝去)から,「あなたは流行歌手ではないのですよ」とさとされ,昭和23年に小林伸江と改名し,オペラに復帰した62)オペラ「蝶々夫人」に28回も出演した。佐藤千代子は,「船頭小唄」(作詞 野口雨情,作曲中山晋平)を歌った。これらの資料は,田 中光雄氏から頂戴した3)。 「多喜二の拓銀解職から上京まで」(『商学討究』52巻1号,2001年7月)26ページ1行 目。「売って」は,「打って」が正しい。磯崎さんから教わった。 2)前稿は,『北の女性史』を利用したので,間 違った。本稿は,『小樽の女性史』平成11年,176ページ,をも参照した。 3)その1つは,岩坂桂二稿(『月刊ラブおたる』)。 6商学討 究 第52巻第2・3号2伊藤ふじ子望多喜二の最後の女性となる伊藤ふじ子(1911-1981)は,山梨県北巨摩郡清哲村折居の出身で,伊藤力治郎,藤嶋き志の三女として,明治44(1911)年2月3日に生まれた。父は当時,土建業を営んだ。ふじ子は,甲府第一高女を受験し,落ち,1年間,富士川尋常高等小へ通った。大正13年に甲府第一高女の女学生になった。同窓に,石原美智子(太宰治と結婚する)がいた。ふじ子の成績はよかった。そして画家を志望した。昭和3年5月に,彼女は上京した。 世田谷のアナーキスト・石川三四郎(1876-1956)のもとに身を寄せた。石川は, 万朝報社に,その後,平民新聞に入り,長くヨーロッパを放浪した。ふじ子は,夜,新宿の画塾・同舟舎に通った。かの女は,石川家には昭和3年6月初めから4年の春まで,9カ月いた。ふじ子は上野松坂屋の美術課に勤めた。ついで昭和4年6月に明治大学に雇員として昭和6年4月30日まで採用された。昭和4年6月に造型美術研究所ができ,ふじ子はこの研究生になった。昭和5年6月にこの研究所はプロレタリア美術研究所と名前を変えた。岡本唐貴夫人きみも,この研究生で,ふじ子と親しかった。研究所仲間に秋好一雄(吉村進司)がいた。ふじ子は,明治大学に勤めながら,絵はさぼりがちになり,芝居に移った。「新興舞台」というアマチュア劇団で活躍した。労農芸術家連盟は,昭和5年,劇団「文戦劇場」を作り,団員の募集をした。 金子洋文がそれの指導者だった。これは移動公演劇団であった。ここにふじ子は応募しにきた。一方,銀座木挽町に「銀座図案社」があって,ふじ子はここで使い走りをした。大学と銀座の図案社で働き,「文戦劇場」の女優iとして舞台にも立った。彼女は,可愛い娘,自 由奔放という感じであった。ふじ子は,多喜二に会う前に,警察に捕まったことがある。女であるための屈辱的な拷問を受けていた。思想犯の女性をなぶりものにする特高の拷問は,また男性とも違って口に出せない嗜虐的なものだった。4) 4)澤地久枝『続昭和史の女』文芸春秋1986年版。小林多喜二の東京時代3独房1930年1月に,河上肇5)は京都から東京へ移った。医師・安田徳太郎6)も10 7月に京都から東京へ移った。安田は左翼の人の診療をし,後に多喜二の検死をする人である。 1930(昭和5)年,多喜二は上京した7)。立野信之は,「お前は背のスラリとした貴公子かと思っていた。」と言い,片岡鉄兵は「君が本当の小林君ですか」と聞いた。多喜二は,5月16日から,「『戦旗』防衛三千円基金募集のための講演」で, 関西に行った。京都,大阪,山田,松阪へであった。江口換,中 野重治,大宅壮一などが一緒だった。多喜二は,関 西講演が終ったら志賀直哉を訪れようとした。だが5月23日に検挙され,大阪中之島[島の内]警察署に留置された。日本共産党への資金援助が問われたのであった。そのとき,特 高の刑事は多喜二を憎々しくにらみつけ,言った。「ふうん,お前が小林多喜二か。お前は三月十五日とかいう小説の中で,よくも警察のことをあんなに悪く書きよったな。ようし,あの小説の中にある通りの拷問をしてやるからそう思え。こうなったら,泣いても笑うても,もうどうもならへんぞ」と,おどしつけた。こうして相当ひどい拷問をうけたが,そのときは2週 間の勾留で,6月7日に一旦釈放された。その後,6月に帰京して,24日に杉並区成宗の立野信之方でまた検挙された。そして幾つか警察署をたらい回しされ,7月19日,「 蟹工船」の問題で不敬罪で追起訴された。それはこうだった。『戦旗』に載った「蟹工船」では,天皇へのやゆが伏字になっていた。それが単行本では復元されてしまった。(下 線は伏せ字)それらは, 「天皇陛下は雲の上にいるから,」 5)河上,1879-1946.京都大学教授だった。 6)安田。1898年,京都生まれ。山本宣治の従弟。京大医学部卒業。京都帝大病院をやめ,東京で診療した。左翼運動の同情者。 7)これについては,前稿6節 。 8商学討 究 第52巻第2・3号「「献上品」を作ることになっていた。」 「俺達の本当の血と肉を搾り上げて作るものが。」 「石ころでも入れておけ!」であった。明治以来,日本文学のなかで,このように露骨に「皇室」に対するからかいと敵意を文章にしたものはなかった8)。多喜二は,その上,8月に治安維持法違反で起訴され,豊多摩刑務所へ送られた。多喜二がその中野(=豊多摩)の独房で読んだ本は次である。彼の表記で記そう。大内兵衛 「財政学大綱」,雑誌 「エコノミスト」「キング」「科学画報」,ディッケンズ「二都物語」「デイヴィッド・カッパーフイールド」「ハード・タイムス」「クリスマス・カロル」,「日本文化史概観」,バルザックの小説,レマルク「西部戦線」,武者小路 「その妹」「友情」「ある男」,ジイド「搾き門」「背徳者」 「田園交響曲」,ハムズン「飢え」,ビョルソン「アルネ」「シンネェヴェ・ゾルバッケン」,「日本政党史」上下二巻,ブランデス「十九世紀の文学思潮」の1巻「移民文学」,プーシュキン「オネーギン」,レルモントフ「現代のヒーロー」,山田清三郎 「運動史」,板垣鷹穂 「美術史の根本闘題」,などである。実に沢山の本を読んだ。高橋亀吉級のものまでは差入れができた。この体験は作家・多喜二にとって大きなものであった。多喜二は,独房で文学について大反省をしている。「最近ディッケンズの『二都物語』を非常に興奮して読みました。トルストイのものなどもそうですが,ああいう作品を読んでいると,僕等のどの作品も,まだ綴方の域を脱していないという感を持ちます。」と,村山簿子9)あて,1930年9月9日の手紙で書くのであった。この感慨は重要だった。多喜二は,ブーシュキンを刑務所へ来てから始めて読んだ。村山簿子は度々差入れにきた。村山知義が捕まって同所にいたからでもあっ8)山田清三郎 『プロレタリア文化の青春像』新日本出版。 9)村山簿子1903-1946雑 誌 「子供之友」に童話 ・童謡などを寄稿した。1930年当時,「少年戦旗」編集長。村山知義夫人。小林多喜二の東京時代9た。斉藤次郎からも,田口からも,郵便で差入れがあった。小樽の友人・伊藤信二が東京に出てきた。斉藤次郎の所に多喜二の弟・三吾が厄介になっていた。 中野鈴子がしょっちゅう面会に来た。 「不在地主」が市村座で上演された。だが多喜二は獄中なので見られない。小樽では,多喜二が捕まっているのを,母・セキは知らなかった。8月,盆で帰って来ると信じて,大きな西瓜を買って待っていた。とうとう弟が,多喜二は入獄していると,話した。平沢哲夫が札幌に帰った。「蟹工船」問題の公判で,朝里の義兄佐藤がわざわざ東京へ出てきた。その件で,一 緒に捕まった山田清三郎は布施弁護士10)を頼んだ。 筆者は,多喜二の名作は『救援ニュース,No.18』だと思っているが,それについて多喜二は書く。「……僕は,お前が一番愛着している作品はどれかと言われたら,何の躊躇もなく『救援ニュース』だと答えます。」と,同じく村山簿子あて手紙(1930年10月22日)で書いている。なお獄中からの1930年11月11日の村山簿子あての手紙の一部は,小樽の旭展望台にある多喜二記念碑碑の裏側に記されることになる。「冬が近くなると, ……」以下の,小樽を描いた名文である。その手紙の文に続いて,こうある。「その街の場末にいるぼくの年老った母が,とても厚い,幅の広い,それにゴツvした掛蒲団を送ってくれた。この前,それを乾かすのに雑役の人が,「こんな親不幸ものにも,お母さんッて,こんなに厚い蒲団を送ってくれるものかな。」と云った。」11) 11月17日に,タキが面会にきた。弟・三吾をヴァイオリンのために橋本先生につけた。この人は東京音楽学校の先生であった。そして多喜二は,「東倶知安行」がお金のために『改造』に載ってしまうことを悔やんでいる。 10)布施辰治については,布施柑治『ある弁護士の生涯』岩波新書,あり。 11)『小林多喜二全集』第7巻,495ページ。 10商学討 究 第52巻第2・3号1930年12月6日の原まさのあて手紙の一部(523ページ)が,小樽・境町の寿司処「多喜二」の前の碑にある。「あなたは,北海道の雪を知っているだろうか。それは硝子屑のようにいたくて,細かくて,サラvと乾いている。雪 道は足の下でギュンvもの・われるような音をたてる。そして雪は塩酸に似て,それよりはもっと不思議な匂いをおくる。」12)この時期は,母,学校に通っている妹,あずかっている親類の娘,下宿しバイオリンを習っている弟,の生活が,多喜二の肩にかかっていた。志賀直哉あて手紙(1930年12月13日)で,多喜二はこの入獄の意義についてふれている。「私は昨年の十一月,小樽の銀行をやめました。(やめさせられたのです。)そして,それからの短い一年が,然し,私の過去のどの十年にもまして,私にとって大きな意味をもったものであると考えています。」村山簿子によると,「ぼくが何時でも北の国のことばかり考えているから,古ぼけた小説しか書けないそうだが,これも亦恐ろしく本当のことだ。」これは,戦旗社あて,1930年12月26日の手紙である。多喜二は,12月27日に裁判所にゆく。そして公判に出た。タキ子の義父が死に,家族の生活がタキ子にかかった。 翌1931(昭和6)年1月22日夜,多喜二は,保釈で出獄し,杉並区成宗88番地田口方に下宿した。多喜二はこの刑務所体験を,小説 「独房」に仕上げる。 4伊藤ふじ子2新宿に左翼関係の本屋を伊藤貞助が,昭和5年に開いた。その年の夏,開いて間もなく,伊藤ふじ子が近くに引越しをしてきた。高野治郎がその本屋を手伝って陸た。昭和5年11月に「文戦劇場」は分裂し,脱 退組は「左翼劇場」へ合流し,ふじ子もそこへ加わった。多喜二がふじ子とビラ貼りをすることがあった。それは昭和6年1月以降し12)小林多喜二の名文をいくつか小生が選び,そこから1つを同店が選んだもの。小林多喜二の東京時代ヱヱかありえない。そしてこのビラは「ヤップ」(日本プロレタリア美術家同盟)の活動に係わるものだった。ひどく雪の降る日だった。ヤップの講演会のビラ張りの日で,新宿方面の割当が,多喜二とふじ子と京大の学生(中 退?)だったM君の三人だった。多喜二は大島の対の着物に歯のちびた下駄をはき,たしか帽子はかむっていなかった。このビラ貼りの時である。昭和6年の冬のある寒い日の夕方,高 野治郎が店番をしていると,ふじ子が突然一人の男を連れて店へ入ってきた。「高野君,ノリ,おばさんにもらってくんない」。ふじ子は伊藤貞助をおじさん,ふく夫人をおばさんと呼んでいた。「なにに使うんだい」「今,ビラ貼りに来てんだけど,足りなくなっちゃったんだ」。ふじ子の連れの男は,店の片隅に立って本を読んでいる。ふじ子は高野をひきあわそうとはしないで,そばへ来て,「高野,あの男知ってる?」と訊いた。 「知らねえな」。かすり模様の袷に,三尺の帯をしめ,襟巻をして帽子はかぶらず,チビた下駄をはいた男だった。「小林多喜二よ」。伊藤ふくは,両掌にいっぱいほどの糊をつくって高野に渡した。十分か十五分くらいの問のことで,本を見ながら待っていた多喜二は,挨拶もしないまま去った。 雪は彼らにとって幸いして,受持ちのビラを大体張り終った時は,すっかり日が暮れていた。新宿の角筈の市電の始発の停留所の角に,わりに大きな飲食店があった。その二階が牛肉を食べさせる座敷になっていた。多喜二はそこへ二人をさそった。多喜二を先頭に彼らはその二階の座敷でスキ焼きをごちそうになった。色の白い多喜二は鼻の頭を赤くして,髪とまつ毛まで雪をためていた。食べれ,食べれ,多喜二はさかんに彼らにすすめて,牛の煮えたところを取ってあげた。会計の時,多喜二は三尺にくるくるまるめた中から小さながま口を出して,姉さんに金を払った。ふじ子と多喜二と高田の馬場の駅の階段を上がっていた。すると二段上に下 駄の歯が落ちていた。多喜二はそれをひろって自分の下駄に合わせてみるのだヱ2商学討 究 第52巻第2・3号った。ふじ子は腹をかかえて笑った。「だって階段の二段上にあった歯が下にいる彼のものであるはずがないではありませんか。」13)ふじ子は多喜二の8つ年下だった。そのころ,ふじ子は劇団にいて,昼は明治大学に通っていた。新宿の淀橋に住んでいた。その時はそれで何となく別れた。 田ロタキが多喜二との結婚を断念してから,そのあと,多喜二は神奈川県の七沢温泉にこもって,『オルグ』を書いた。「「オルグ」は「工場細胞」の第二 部をなしている」(1931年7月7日,宮本喜久雄あて手紙)。ビラ貼りの夕方から2,3ケ月後,ふじ子あてに,「伊藤貞助方伊藤ふじ子様」で封書が来た。高野は「おかしいな,ふじ子の手紙がこっちに来るなんて」と言って裏をみたら,「七沢の蟹」と書いてある。高野は前の話があるから,ふっと,これは小林多喜二だなと思って伊藤貞助に言ったら,「なんでふじ子宛の手紙がこっちに来てるのかな,開けちゃえ,開けちゃえ」と言うので,高 野は湯気を使って開けてしまった。 高野は,「ビックリしたんだけど,これほどうまいラブレターは読んだことがないね」と。最初に,「君のことはなにかにつけて思い出す」と書いてあった。 「しばらく君と御無沙汰しているのはわけがあるんだ」。多喜二が警察に捕まって,7カ月勾留されていたことが書かれていた。「その時いっしょに捕まったかわいそうな老人がいたので,それを抱いて寝てやった。そのためにカイセンをうつされた。それを治療するためにこの温泉に来ている」「このことは親しい人にも誰にも言っていない。君が誰かに話すとは思わないが,ぼくはそれをちょいと試してみたくなった。それでこの手紙を書く」とあり,最後に「帰ったら,また逢いたいものだ」とあって,便箋に二枚だった。この手紙は彼らが写真にとった。 「手紙が来てるよ」と渡されたふじ子は,「あ,そう」と言って受け取っただけだった。ふじ子は男女関係をジメジメしたものからさらっとした友達関係13)澤地久枝『続昭和史の女』文芸春秋1986年版。小林多喜二の東京時代13に変えてしまい,気安く腕を組んだりしても,いやらしさがまったくなかったという。このふじ子あて手紙は『小林多喜二全集』にはない。温泉にいた頃の多喜二は,手紙を「七沢の蟹」として友人たちに出していた。その後,高 野はふじ子に,「何で多喜二と一緒にいるんだ」と聞いた。ふじ子は,劇場に行ったら偶然組合せができ,新宿方面というので土地に明るい自分が選ばれたのだ,と説明した。ビラ貼りのことである。ビラ貼りの翌日の講演会では,多喜二は二言,三 言で中止となった。それをふじ子は後で多喜二からきいた。それから,ふじ子は多喜二に,よくお茶をごちそうになったり,小説の原稿の清書をふじ子の知人の女性にたのんであげたりした。当時多喜二は大学ノートに原稿を書いていた。14)その後,ふじ子は高野に,多喜二とのことを相談した。「多喜二と逢っているけど……」。高野は言った。「姉さん,それは名士病だよ。多喜二の人間性に惚れているのかどうか,よく考えてごらん。人間的にかかわっているならいいが。そうでなければS・K[労働者出身の党幹部で,女としてのふじ子にハウス・キーパーにならないかと誘ったが,断わられた]と同じになる。有名作家だからというのではだめだよ」。「そういうわけではないけれど……」。高野は,ふじ子が多喜二に惚れていたと見る。岡本唐貴夫妻は,昭和6年の9月ころ,馬橋の小林多喜二宅の近くに引越した。多喜二は7月にこの借家を借り,母セキ,弟三吾と暮らしていた。多喜二もふじ子も,それぞれによく岡本宅へ遊びに来たが,二人で一緒に来たことはなく,多喜二の口からふじ子のことを聞いたことはなかった。ふじ子は多喜二のことを話すときは楽しそうだった。 14)沢地。ヱ4商学討 究 第52巻第2・3号51931年ころ小林多喜二は色紙を,金沢の学生だった唐津に与えた。これは後に復刻された15)。その文は,「我々の芸術は飯の喰えない人にとっての料理の本であってはならぬ」である。多喜二の色紙はこれ一つである。文壇の長老 ・徳田秋声との恋愛事件で評判になった山田順子が,銀座の裏通りにジュン・バアという酒場を開いていて,文壇の連中がよく集まった。作家橋爪健も連れられて二三度飲みにいった。最初の時順子が愛嬌たっぷりに手をさしだして握手をした。それが彼女の得意の癖らしかった。徳田秋声のほかに, 久米正雄,竹 久夢二,勝本清一郎などと当時の文壇に魔風恋風をまきちらした才色兼備(?)の女性だけに,まだうばざくらの魅力十分だった。その彼女は多喜二とおなじ小樽の,弁護士夫人だった。そんな関係から,今をときめく新進作家小林多喜二の大ファンで,よく彼の話をしていた。彼女は,ある晩酔っぱらって,「せんだって小林さんが来たのよ。小樽時代のお友だちにたのんで無理やり引っぱってきてもらったの。ところが,私が握手の手を出しても,ぜったいに握手してくれないんですよ。あとでお友だちに聞いたら,あんなよごれた女と握手するのはまっぴらだってさ,ホホホホ」と,ヒステリックに笑うのだった。16) 1931年5月24日にあった作家同盟第3回総会あるいは大会が築地小劇場で行なわれ,書記長だった多喜二が議長だった。持ち前の大きなはっきりした声で何かを論じていた。7月8日,同じ第四回臨時大会で,多喜二は中央委員となった。7月11日,作家同盟書記長に選ばれた。 1931年7月,多喜二は杉並区馬橋3丁 目375番(現在の,阿佐ヶ谷南2,22, 2)に一戸借り,母,弟と住んだ。母を小樽から呼んだのである。作家井伏鱒二は,「小林多喜二という人はよく気がつく人だった」と語る。 15)小樽市文学館。 16)橋爪健『多喜二虐殺』新潮社昭和37年,13ページ。小林多喜二の東京時代ヱ5多喜二の家の近く,阿佐ヶ谷弁天池の近くにあった,「ピノチオ」という小さな中華風レストランで,井伏と多喜二は会った。井伏は回想する。小林多喜二は立野信之に連れられてピノチオによく来ていた。多喜二は酒は一向に呑まないで人にお酌するだけであった。17) 1931年晩秋,大宅壮一18),江ロ換,松田解子,多喜二で,作家同盟京浜支部あるいは横浜支部で文芸講演会があったので,東京から長距離タクシーで横浜へ行った。急ぎのことだった。多喜二は助手席,江口,大宅,子供をおぶったままの松田は,座席でゆられていた。松田の横に江口,その向こうに大宅がいた。多喜二は,「工場細胞」を出した直後だった。途中,誰彼の作品論に花が咲いた。文学の話から作家それぞれの書く女性像の話,さらにそこから発展して,ある程度科学的な女性の性や生理の問題にまではいっていた。なかでもそのときは多喜二作品の女性像,とくにその前年あたり「改造」に発表されて文壇でも論議をよんだ「工場細胞」に出てくる「お君」と,同じ製缶工場に働く「森本」が,初めて連絡をとりあって出会った晩,お君が,たった一コだけ買ったリンゴを先ず自分が,「カシュッ」という音をさせて食べて,それから森本にも食べないかと差し出すところや,その他あれこれと事こまかく取り出して,一 般にプロレタリア文学における女性像,あるいは「性」の問題にまで談が及ぶうちに,それがいつのまにか論戦的にもなっていた。松田は専ら聴き役で,多喜二が,そういう問題にたいしても決してひるまず,しばしば助手席から,斜めうしろの江口,大宅両氏を,ぐいと振り返っては,舌 鋒するどく反論していた。先輩と対等に語った。こういう問題にたいしても三人三様の個性とそれぞれの世界観の深度をかけてゆずらない論じぶりだった。結局は二対一の形となって多喜二は,二人にたいしてせまり,みじんのわらいもない横顔であった。 17)石 井大三郎 『火を継ぐもの』2001年,58ぺ・一…ジ。 18)大宅壮一(1900-70)。 三高に入学し,社会主義の洗礼を受けた。東大社会学科 中 退。評論の集団制作を試みた。 16商学討 究 第52巻第2・3号その文芸講演会は行なわれた。19) 9月20日,上された。 1931年11月1日そして11月9日,多野 自治会館で第2回「『戦旗』の夕」で多喜二は講演し,検束か2日,多喜二は志賀直哉宅を訪問し,一泊している20)。喜二は志賀直哉あてへ,訪問の礼状を出している。 61932年小林多喜二は党の文化運動の責任者となった。そしてサークル活動を広めようとした。彼はマルチ人間であった(日高)。多喜二は,阿 蘇弘と若林つや子の2人を文学指導の受け持ちをする。かれらについては,多喜二の1932年1月若林つや子あて,1932年2月24日その他阿蘇あて;1932年3月上旬若林あての手紙がある。 若林つや,は,当時作家同盟員で,多喜二から小説の書き方を教わっていた。 若林つやはペンネームであり,本名は杉山美都枝である。作家同盟では,新人同盟員にはベテラン会員がマン・ツー ・マンで指導にあたる方法をとっていた。多喜二は若林つやの担当者であった。多喜二は,志賀直哉をよく読むように彼女に言った。若林は当時,長 谷川時雨の『女人芸術』の編集部で働いていた。長谷川時雨の夫の三上於菟吉は,売れっ子作家で,『女人芸術』の資金を出していた。『女人芸術』(1932年1月号)に載った多喜二のエッセイ「故里の顔」の原稿を,若林は持っていた。多分彼女が直接多喜二に原稿依頼をしたのだろう。これには相当数の伏字がある21)。『女人芸術』(1931年)に載った若林の「押し寄せる波」を,小林は賞賛した。 1931年の秋ころから文化連盟に対する権力の暴圧が強まり,1932年初めから19)松田解子『回想の森』新日本出版社1979年184-5ページ;松田 「多喜二との思い出」(『文化評論』326,1988年4月)151-2ページ。 20)これについては,前稿10節 。 21)太田の稿,『 秋田と小林多喜二』2001年。小林多喜二の東京時代『働く婦人』『大衆の友』『プロレタリア科学』などが次々と発禁になった。ヱ7多喜二の本は,戦前では「国禁の書」とされた。多喜二は,『中央公論』1931年5月号の「文芸時評」で,「私の『一九二八年三月十五日』は今日本では断じて出版を許されない。それは全編を貫いて,火のような支配階級に対する憎悪がもられているからであった。」と書いた。当時,『一九二八年三月十五日』は,ロシア語訳,英 語訳,ドイッ語訳,フランス語訳などが進んでいた(太田)。 『三 ・一五』の原稿は勝本清一郎が保管した。 1932年3月8日,多喜二は「沼尻村」を完成させた。沼尻村は,北海道の北村である(琴坂)。「沼尻村」では,「不在地主」で莫然としか書いていなかった,日本労働農民党党員の人間と新労農党の人間を描き分けた(阿 部誠文)。 「沼尻村」4幕が,新築地劇団の公演で,築地小劇場で行なわれた。「不在地主」に続く二回目であった。このプロット(日本プロレタリア演劇同盟)の上演は,昭和8年3月15日から10日間であって,脚 色は大沢幹夫であった。 1932年3月,多喜二は,「転形期の人々」を一時うちきった。「転形期の人々」の1頁 目の挿絵は,小樽の北浜橋の図である。「転形期の人々」の,鉄工所が,岸鉄工所である。岸鉄工所は,境一雄の友人の父がやっていた。小樽の労組は,だから部屋を借りて事務所にした。ここに出て来る「岩城ビル」の近くは,労働者の下宿が多かった。(以上,琴坂)「 転形期の人々」は作品として未完成だが,小樽に労働運動が力強く盛り上がった当時を描いて……その中に出て来る「四尺九寸の小男」,旗塚は,武内清である。源さんは,鈴木源重22)である。 阿部誠文は,『転形期の人々』を高く評価する。これこそは,多喜二にとって最高最大の作品となるべきものであった23)。総決算的作品で,全体としてみるならば,「三 ・一五」をはるかにこえる作品である,と24)。 筆者は「三 ・ 一五」の方が印象深いスキッとした作品だと見る。「転形期の人々」の作者付記に,これは「序論」であり,次の「前篇」では,福本イズムの台頭,「中篇」 22)因藤荘助「多喜二のプロフィル」(『青年論壇』青年論壇社札幌1948年)。 23)阿 部誠文『小林多喜二』はるひろ社142ページ。 24)阿 部,148ページ。 18商学討 究 第52巻第2・3号では小樽のゼネスト,「後篇」では福本イズムの没落から三 ・一五まで,という風に進められる予定である25),と記している。大変な大作となる予定であった。それも小樽を舞台とするものであろう。新宿紀ノ国屋は,薪や炭の燃料屋だった。田辺茂一が本屋を始めた。よく売れる本は,そこでは売れなかった。そこでプロレタリアものを売った。その2 階で多喜二は講演した。この本屋で左翼の人が会議をした(井 上ひさし)。 7地下活動1932年春,地下にもぐっていた蔵原惟人が捕まった。蔵原は,東京外語の露 語科を出て,「都新聞」特派員のかたちで,2年間モスクワに留学し,ソヴェトの文学・芸術運動をよくみてきた。蔵原は1930年の春,急に地下へもぐった。その後,彼は,モスクワで開かれたプロフィンテルン(赤 色労働組合インタナショナル)第5会大会に出席する全協(労働組合全国協議会)の代表,紺 野与次郎に随行して入ソした。蔵原は,プロフィンテルンの大会をすませて,春,ひそかに帰国していた。蔵原は,古川荘一郎の名で,「ナップ」に論文を発表し,プロレタリア芸術運動の大衆的基礎への再編成企業・農村におけるサークルを中心とするそのような組織と,プロレタリア文化・芸術の中央機関としてのコップ(日本プロレタリア文化連盟)の創立を提唱した。また谷本清の名で,「ナップ」に「芸術的方法についての感想」を出した。この彼が捕まったのだった。彼は,多喜二の「党生活者」の「ヒゲ」のモデルであった。公然面にいた中野重治(1902-79),窪川鶴次郎,壷井繁治も前後して捕まった。まぬがれた小林多喜二,宮本顕治が地下にもぐった26)。宮本は,この2月,作家・中条百合子(1899-1951)と結婚したばかりだった。 25)『小林多喜二全集』第4巻,217ページ。 26)山田清三郎 『転向記 霧の時代』理論社1957年,16ページ。小林多喜二の東京時代19多喜二が馬橋の自宅から姿を消すのは,昭和7年4月下旬だったとされる。多喜二は,1932年(昭和7年)4月下旬でなく上旬に,地下活動に移った,という説もある。多喜二は,三原橋に間借りしているふじ子に会い,事情を打ち明けた。ふじ子は「欲のない女,心の温い女,ものすごい情熱家である」。ふじ子の目の前に,つくし甲斐のある仕事をしてきた男が,国家権力の手に追いつめられて立っていた27)。ふじ子は,小石川原町の友人・木崎喜代に多喜二を頼んだ。画塾の時の友人である。そこに10日ほどいる間,馬橋の小林宅は家宅捜索を受けた。だから多喜二は検挙を免れたわけだった。ふじ子は麻布東町の称名寺の境内の二階屋の一室を借りて,そこへ移り,多喜二も原町からきて一緒に暮し始めた。こうして4月下旬,多喜二は伊藤ふじ子と「結婚」した。つまり今の言葉で言えば,同棲した。役所に届け出るわけにはゆかないのである。だから結婚ではないだろう。 称名寺にいたとき,寺のまわりの様子を張り込まれている気配がするといって,2人揃って,ある夕方,手塚のアジトへ来たことがあった。手塚は,「調べにゃいけないが,すぐ帰っちゃ危ないから,今晩ここへ泊んなさい。明日様子を見たらどうだろうか」と言った。手塚は,古い家のだだっぴろい一問を借りていた。薄い敷ぶとんと掛けぶとんが一枚つつしかなかった。「私には今日,徹夜でやらなきゃならない仕事がある。あんたたちは明日またうこかなきゃならんから,二人で寝て下さい。私は起きている」と手塚は言った。多喜二は「うん,うん」とうなずいて,ふじ子と二人,さっぱりとした感じで一組のふとんに寝た。そのこだわりのなさに手塚は安堵した。彼女は党活動家ではない。同じく潜っている手塚英孝の近くに移りたいという多喜二の希望で,ふじ子は麻布東町に貸間を探したわけであった。二階に家主の母子が住み,多喜二とふじ子が暮らしたのは,階 下の五畳だった。一日中日のあたらない陰気な部屋だった。手塚が訪ねていっても,ふじ子は勤めにい27)沢地,320ページ。 20商学討 究 第52巻第2・3号っているから,会わなかったが,一度だけ家にいた。だから活動家では手塚だけが彼女を知っている。手塚は,2人が相思相愛のよいカップルだったと,見ている。28) 中村善作は,非合法活動を続ける小林を援助してもいた。 7月に,多喜二とふじ子は麻布十番に近い新網町の下宿に移った。西日をもろにうける2階の6畳問である。そこで多喜二は『党生活者』を書き始めた。 9月下旬にまた居を変えた。麻布桜田町の小さな2階たての借家である。ここに伊藤は,ふじ子の母の,き志を呼んだ。秋に,き志はここへ来た。 1932年から弾圧がひどくなった。手塚英孝は,多喜二と地下活動を一緒にした。多喜二は藤倉電線の反戦運動の指導者でもあった。ペンネームをたくさん使った。藤倉電線は,『党生活者』では,倉田工業となっている。多喜二は住居を転々としているが,藤倉電線の工場細胞をとおして,反戦闘争の指導をしている。さかのぼって1932年3月に,多喜二は藤倉電線の臨時工たちと交流することができた。「沼尻村」を書き上げたあとだった。「満州事変」で藤倉電線は数万個の毒ガスマスクを陸軍から受注し,にわかに600人以上の臨時工を雇い入れた。日給は2円たらず,そして軍の将校が検査官として現場で監視した。本工の倍もの臨時工を増員したために,便所はビシャビシャにあふれ,弁当は立ったまま食べたり,この不満は堪えがたくなった。しかも採用時の条件は2カ月後に首を切るというものだった。そこで「本工にしろ」という要求で闘うことになった。戦闘的労働者は,小林多喜二を囲む会を持った。臨時工の首切りが20日ほど後に迫った時,20名ほどの男女臨時工がその会に集まった。この時の話を,多喜二は『党生活者』に再現するのであった。みんなは多喜二に親しみを覚え,駅までゾロゾロついてきて,その時地下活動をしている多喜二を面くらわした。29) 28)沢地。 29)石 井,44-45ページ。小林多喜二の東京時代多喜二は8月,文化団体フラクションの責任者となった。 21 1932年の5・15事件まもなく,江口換は,省 線電車の車中で,多喜二とたまたま一緒になった。阿佐ヶ谷から新宿駅まで話した。ひさしぶりであった。多喜二は阿佐ヶ谷から電車を利用していたのである。江口は多喜二が捕まらずにいてくれと祈るばかりであった。 8情勢当時の情勢を記そう。1931年(昭和6年)9月に「満州事変」が起こされた。日本・関東軍は,1932年までに全満州を制圧した。関東軍は,傳儀をひきだし,傳儀は執政になり,満州国ができあがった。1932年から満州移民が始まった。国内では,戦線不拡大を決めた若槻内閣にたいして桜会のクーデタ計画が作られた。1932年5月15日,犬 養首相が暗殺された。陸海軍の若手軍人と農民決死隊がこの事件を起こした。五 ・一五事件である。 1932年に,『日本資本主義発達史講座』が発刊され初めた。これは,野呂栄太郎が当時日本の民主主義的研究者を総結集して,日本社会を多面的に分析したものである。同4月,「日本における情勢と日本共産党の任務にかんするテーゼ」つまり32年テーゼが,コミンテルン西欧ビューローの名で発表された。8月に,河上肇が「32年テーゼ」を翻訳した30)。10月,日本共産党全国代表者会議が熱海で開かれることになった際,警官の襲撃を受けた。全国三府九県にわたる1504名の共産党員の大検挙がなされ,142名が起訴された。 9「党生活者」 1932年8月25日,「党生活者」が完成した。その前篇だけが書き上げられ,多喜二の死の直後,「転換時代」というタイトルで,『中央公論』昭和8年4・ 30)河上 『自叙伝』2,173ページ。 22商学討 究 第52巻第2・3号5月号に発表された。この作品は,作者の死によって前篇だけしか書かれていない,未完成の作品である。これは共産党を初めてテーマにした小説だった。多くの人は,共産党とはどういうものだろうかと,関心を持っていた。多喜二はそれを書いたのだった。多喜二は,非合法の党員はどんな生活をしているかに,大衆が興味をもったのを知っていた(日高)。『党生活者』の隠れ家は,「パリの空の下」と同じ風景だ,と(日高)。多喜二は先端的だった。『党生活者』は,「 中央公論」の宣伝文句だった,と日高は言う31)。しかし初め出た時の標題は「転換時代」だったから,そう簡単には言えない。 井上ひさしは言う。多喜二は,プロレタリア作家の中で文章がちょっと違う。 『党生活者』は『暗夜行路』の文章と似ている,と32)。 『党生活者』には,ゴーリキーの,とくに『母』の影響があると,阿 部は言う。渡辺順三は言う。多分昭和8年の1月ごろ,渡辺順三は,世 田谷の豪徳寺裏に住んでいて,徳永直の経堂の家まで十分か十五分の距離であった。だから毎日のように往来していたが,ある日徳永君がやってきて,かなり分量のあるゲラ刷りを出して,「実1ま中央公論のある編集者がきて,小林多喜二から原稿が送られてきて,さっそく組版にまわしてこの通りゲラ刷りができたのですが,いま発表するのは適当でないのではないかという社内の意見で,当分保留しておこうということになったのです。それでこのゲラ刷りを小林氏と親しかった人々だけお見せしようと思って,ここに持ってきました。先生がごらんになったら,ほかの適当な方にも廻して頂いて結構です,ということなんだ。それで僕は昨夜ひと晩かかって読んだんだが,とにかく素晴らしいもんだ。それで君にも読ませたいと思って持ってきたんだ。君が読んだらいちおう僕の方へ返してくれ。僕から誰かほかの人にも見せるから」 31)日高昭二講演,小樽,1994年10月。 32)井 上ひさし講演,1997年2月14日,商大および市民大学。小林多喜二の東京時代23ということであった。もちろん当時小林は非合法活動に入33)っていたので, 私は「もぐっていてずい分大胆なことをするものだ」と思いながら,とにかく一字も伏字なしの「党生活者」を読むことができた。それから間もなく小林は殺された。そしてこの「党生活者」は,たしかその年の四月号と五月号の『中央公論』に「転形期の人々」 誤り,「転換時代」である(筆 者)という題名で掲載されたが,もちろんXXだらけであった34)。 『党生活者』のあらすじは,沢地書にしたがえば,こうである。最高刑は死刑であった治安維持法下の地下生活者が,多喜二とおぼしき「私」である。「私」は,世 界一の完備を誇っている…警察網の追及を逃れて潜り,大胆に闘争を続けている。「私」は,手配写真が各警察署に回っている状況で,満州事変後さらに労働条件の悪化した工場へ臨時工として入り込み,労働者へ働きかけている。非合法の日本共産党の署名の入ったビラなどが,工場内に持ち込まれる。工場のオルグには,「私」のほか,合法面にいる男性須山や,伊藤ヨシがいる。ある日,「私」は下宿近くまで帰ってきて,留守である自分の部屋に灯りがつき,張り込まれていることを知る。「私」には身をかくすあてがない。「私」は,一,二度逃げ場所の交渉をしてもらったことのある一人住まいの女の間借り先へ訪ねてゆき,泊めてもらう。どこかの商会につとめ,左翼の運動に好意を持っているこの女性が,「笠原」である。「私」は転々と居所を変えるが,警察の目を欺くべく,普通の生活者として装うために,女性の同居者が必要になる。「私」はあの一夜以来笠原と急に親しくなっており,結局「一 緒になってくれるかどうか」という話を持ち出す。この作品では,オルグの「私」,須山,伊藤の,全生活が党活動である生き方が描かれる反面,その対照として,「私」の帰宅時間が遅く,一 緒になっても散歩に出たことさえないことに感情を苛立たせる女として,笠原が描かれる。 33)渡辺,122ペ34)渡辺,123ページ。 ージ。 24商学討 究 第52巻第2・3号笠原は勤め先でアカの噂を立てられ,身元を確認された結果,住所を偽っていたことがばれてクビになった。一日三食,茄子の漬物で食事をすませる金のない生活をつづけた後,「私」は最後の手段として,笠原にカフェーの女給になったらどうかと切り出す。「仕事のためだって云うんでしょう……?」と,男の顔も見ずに低い声で答えた笠原は,突然カン高い声で,「女郎にでもなります1」という。 「私」は,自分が全生活を犠牲にして生きていることを思う。しかし幾百万の労働者や貧農が日々強いられている犠牲に比べたら,自分の犠牲などものの数ではないと思っている。自分の犠牲は幾百万の大きな犠牲を解放するための不可欠の犠牲であり,義務であった。それを笠原も理解するべきだと考えている。「私」はすでに私ではないのだと,笠原を説得しようとするが,彼女は一 言も答えない。 結局彼女は喫茶店に就職し,「私」はその台所口へいってしゃがんで食事をかきこみ,交通費をもらうだけの関係になってゆく。「私」は一日に十二,三回もの連絡に出歩き,「ちょんびりもの個人生活も残らなくなった」。笠原と話をすることもほとんどなくなり,笠原がときどき淋しい顔を見せることに気づいてもどうすることもできない。「私」は臨時工の首切り反対のビラを下着の中へかくして工場へもちこみ,「点火夫だけが必要なのよ」と言う伊藤,ときには五円札を小さく畳んで手渡し,またときには着替えのシャツの包を無理矢 理もたせてくれる伊藤と,笠原とを比較する。そして笠原が如何に私と遠く離れたところにいるかということを感じた。臨時工の解雇反対のため,ストライキを呼びかけた「私」たちの闘争は,会社に先手を打たれて挫折する。だが闘レ擁まつづく。山田清三郎は,1931年11月23日に日本共産党に入党した。地下の蔵原からの呼び出しで,小石川原町の蔵原のアジトへ導かれた。ここで彼に推薦されて,山田は入党したのであった。小林多喜二の東京時代25後に山田清三郎35)は,多喜二の『党生活者』を次のようにまとめている。 「『党生活者』は,小林多喜二が地下にもぐってから書いた晩年の作で,満州事変がはじまったころの,倉田工業という軍需工場を背景に,主人公の「私」を中心とする非合法下の困難を極めた党生活者の組織活動を扱ったものである。主人公と笠原の関係は,主人公が官憲の追跡から身をまもる必要から一夜を笠原の下宿にとめてもらったことから,ふかまってゆく。主人公は笠原といっしょに住むことになるが,笠原がタイピストの勤めをくびになり,そのため, 笠原に寄食していた主人公は困ることになって,… …笠原に女給になることをすすめる。笠原は喫茶店に住み込み,ひきつづき主人公にみつぐわけだが,そのうち主人公は,倉田工業にはたらいている伊藤ヨシ子と笠原をひきくらべ,伊藤にこころを傾けてゆく。つまり主人公のこころは,個人的生活しか知らない笠原を去って,工場細胞の一人である伊藤にうつってゆくのである。作の根本主題は,倉田工業における臨時工かく首反対闘争のための工場細胞の活動におかれ,男女関係の問題はそれに附随し,従属してふれられているにすぎない。が,しかしそこにかえって当時の日本の共産主義者の一部極度な地下活動を余儀なくされていた彼らのあいだの女性にたいする態度と考えかたの,おのずからな反映がしめされていたのではなかったか。もちろんこれ35)山田清三郎は,1896年(明治29年),京都市で生まれた。8才の時,一家は離散し,小学校は6年を中退した。京都郵便局の給仕を振り出しに,売薬問屋,菓 }屋の丁稚奉公を京都でやって,17才の時,神戸にゆき,小学校の給仕,大阪毎日神戸支店の住み込み配達人,鉄工所の職工をやり,その後,大阪と尼ガ崎で牛乳配達,新聞配達,郵便逓送夫,製 釘工,自 由労働などを転々とした。23才で,1918年の米騒動の年,東京に出てきた。苦学をしようとして果たせず,新聞配達から,新聞配達店の主任になった。『文章世界』『秀才文壇』などの投書家になった。立野信之の千葉で始めた短歌雑誌 『暖野』の同人になる。立野の都合で,4号から山田が引き取って,東京で出した。これは15号まで続いた。 詩人の林がやめたあとの文芸雑誌 『小説倶楽部』の編集室に入り,新聞販売店の主任はやめた。関東大震災の前年の秋,立 野の親戚で地主の伊藤悉が,出資 者になって『新興文学』を創刊した。震災の年の7月,山田は『種蒔く人』の同人に加わった。関東大震災で『新興文学』も『種蒔く人』もつぶれてしまった。プロレタリア文学も一時烏、をひそめるほかなかった。(山田清三郎 『転向記 霧の時代』理論社1957年) 26商学討 究 第52巻第2・3号ですべての場合が律せられるわけではなく,また作者たる多喜二がそうだったとは考えられなかった。……せっばつまった状況のもとだったとしても,『党生活者』の主人公にとって, 笠原はいわば潜行活動のかくれみのにすぎなかった。なるほど彼は,彼の仕事が「全プロレタリアートの解放の仕事」であり,その意味で自分を「最も貴重にしなければならない」ことについて,笠原に説ききかす。が,そのことをふかくは理解できない笠原に,事実上犠牲を強いていることには,きびしい反省はなく,それどころか,自分の犠牲と笠原の犠牲を,ひとつの秤にかけてはかろうとさせるのだ。ひっきょう『党生活者』の主人公と笠原の関係は,あくまで「全プロレタリアートの解放の仕事」のための利用と隷属の関係でしかなく,そのあいだに真に共産主義者にふさわしいモラルとニューマニズムの高い精神をみることはできず,そこにみることのできるものは,共産主義者の名による思いあがりと,その頭に巣くっている男女観の古さ,封建観念ののこりかすでしかなかった。」36)以上二つは,この小説の全面的なまとめではない。 『党生活者』の「私」が多喜二,「笠原」が伊藤ふじ子だとされて,戦後論 争された。伊藤ふじ子は『党生活者』の「笠原」のモデルであるよりもむしろ「伊藤」のモデルだったのではないか,と沢地は書く37)。「笠原」が,ふじ子をモデルにしていない例がある。小説の「笠原」はクビになったが,ふじ子が首になったのは,その後である。「笠原」はほとんど多喜二の空想だったのではないか。一部は伊藤ふじ子をモデルにしたかもしれない。「伊藤」もかなりの部分が空想である。 目的のために手段を選ばないのが政治で,日本共産党もそうだったと,評 論家は,多喜二の『党生活者』を引き合いに出して,非 難する。これらは全くつ36)山田清三郎 『転向記 霧の時代』理論社1957年,81-82ページ。 37)澤地久枝『続昭和史の女』文芸春秋1986年版,324ページ。小林多喜二の東京時代まらない,文学批評としては馬鹿ばかしいものである。 27 『党生活者』への批評家には,平野謙,荒正人,小田切秀雄,小原元,中 野 重治,蔵原惟人,西 野辰吉,霜多正次などがいる。いわゆるハウスキーパー制度は,地下活動している男性の職業的共産党員が, 男性一人の生活では疑われるだろうという理由で,党同情者,あるいは党員の女性を選んで,あたかも夫婦であるかのように装って,間借りをして生活する,というものである。女性は彼の日常生活を助ける。建前では,性生活はしないのだが,恋愛が生じれば,そうではない。さて道義的に立派なハウスキーパー制度などを小説にしても,つまらない。多喜二の小説 『党生活者』のように,問題を含んでいた方が小説としては面白い。それに実際ハウスキーパー制は多くの問題を含んでいた。多喜二のこの小説は,もちろん小説なのであって,フィクションである。これを現実にあったかのようにして論じるのは,噴飯ものである。まして,この小説が多喜二本人と伊藤ふじ子とを描いたのだと思うことは,全くナンセンスである。文学批評であれば,形象化されたその作品を文学的に論ずればよい。この小説は,部分的には多喜二を,部分的にはふじ子を描いたということはまちがいない。しかし本質的にはほとんど違うものであり,ふじ子は多喜二に惚れていたし,多喜二はふじ子が好きだった。小説の作家と登場人物を同一視することは,ばかばかしい。泥棒小説を書いた小説家が泥棒だと断ずるということは,誰もしないものだ。しかし,多くの人は,『党生活者』の解釈ではそうしている。実際には,ひどいハウス・キーパー関係があった。道義的なハウス・キーパー関係には, 野呂栄太郎と塩沢,多喜二と伊藤,のような例があった。だが大変よろしくない関係が少なくなかった。それに大体,ハウス・キーパー制度そのものは,歪んだものである。20才台の若い男女が,便宜的に同じ屋根の下で住んだら,どういうことになるか,自明である。それに,ハウス・キーパー制度は弾圧下で生まれたものである。歪まない方がおかしい。小説 『党生活者』をとりあげてハウス・キーパーを論ずることは,不毛である。論じたければ,当時の実際のハウス・キーパー関係を,現実として,文学としてではなくて,歴史的実在的 28商学討 究 第52巻第2・3号に論ずるべきである。多喜二は,ハウス・キーパー制の歪みを文学化したのである。むしろ反対に,歪みがうまく書けていたかどうかが問われるべきである。実際は,悲劇的なケースがあった。男がハウス・キーパーを性の道具として見なし,利用した例がある。多喜二はハウス・キーパー制の平均的姿を書こうとした。また,『党生活者』は,ハウス・キーパー制をテーマにしたものではない。とにかく,これが小説だということをしっかり認識してから批評するべきである。ハウスキーパー制度よりも,当時の共産党の,スパイMが誘導したとしても,同党員たちが起こした銀行ギャング事件,現 金株券拐帯事件,その他の不道徳活動を論じる方が先であろう。ハウスキーパー制度自体は誤りである。大体,どんな主義の政党でも,そして,タテマエの上で民主主義にもとつく共産主義の政党でも,そこへ結集する人々は,その当時のその国民の意識から逃れられていない。戦前の日本共産党に結集する人々も,その綱領を認めて賛成する人々が加盟したものにちがいないだろうが,当時の普通の日本人の意識をたっぷり持っていたわけである。従って,山田清三郎が批判するような,男女観念の古さ,封建的考えの残り,というのは,当時の日本人の観念を引きずっていたものである。小林多喜二や野呂栄太郎らは,例外的に合理的近代的な考えを,持っていて,そう行動したにすぎない。それも,当時のなかで,比較 的道義的な考えであった。一般の共産党員は,通常の日本人の意識,男女観念で行動しただろう。それでいい,とは私は言わないが,そうでしかありえない。 魚は空中で生活をしない。 「党生活者」の舞台のモデルになったのは,藤倉工業(藤倉電線)である。また作中,主人公と母親が会う感動的な話は,実際は多喜二とその母が麻布の山中屋という店の二階で会う話をもとにしている。手塚英孝は,ぐうぜんその場にでくわした。そこはまた二人が時々利用している場所だった。母,姉,弟がそこにきた。もっとも小説では,母は田舎から来たように書かれているが,実際はこの時,母セキは東京にいた。小林多再二の東京時代29 9月10日,麻布の山中屋という果物屋の2階パーラーで,多喜二が4人で会った。2階をパーラーにするのは流行っていた。9月中旬,多喜二は麻布十番 近くに住んだ。9月下旬に,麻布桜田町へ移った。この10日ほどはわからない。スパイM38)は,多喜二と河上肇のアド39)を警察に知らせなかった,と井上ひさし氏は言う。なお,昭和7年7月に,東京都1万人警官分宿計画が実施されたという(井 上)。 10最後の時期作家・橋爪健は,多喜二に2度すれちがったことがある。昭和7年の秋ころ,夜おそく突然橋爪を訪ねてきた若い女性がいた。1時間ほど文学や社会問題の話をして帰った。彼女はまた来た。その3回目だった。彼女が言った。「じつは私,勤め先の会社の組合運動をやっているのですが,仲間と会合する場所がなくて困っているんです。夜分のほんの二三時間で結構ですから,お宅の離れを貸していただけないかしら,人数は四五人くらい……」。共産党は集会に非常な困難を持っていた。当時橋爪は独身だった。彼はシンパ的立場にあったので,断われなかった。数日後,部屋を貸す承諾をした。当日,女中をわざと外出させ,彼は夜十時ころ帰宅した。だが離れの四畳半にはまだ灯りがついている。橋爪は便所に入ろうとしたら,中から大島まがいのかすりの着物を着流した小柄な男が出てきた。橋爪を見ると一瞬キッとした顔つきになったが,すぐ顔を伏せるように軽く会釈して通り過ぎ,離れに入ってしまった。細おもてにしては大ぶりな鼻,切長のするどい目,ひきしまった口もと,暗い便所の電灯のせいか黄黒くテラテラと脂ぎった顔面……どこか見覚えがあった。下の客が一人ずつ帰り,二 三分おきに門をあける音がした。 38)飯塚盈延(1902-1965)。小林峻一 ・鈴木隆一 『スパイM』文芸春秋1994年。 39)アドレスのこと,転じて潜伏先の住所。 30商学討 究 第52巻第2・3号橋爪は,あれは小林多喜二ではないかと思い出した。一二年前,旧友の村山知義の家でたった一度だけ会ったことがある。入れ違いだったので紹介されなかったが,あとで村山から,あれが「蟹工船」の作者の小林だと教えられた。最後にかの女性が,階段の下から,どうもすみませんでしたと挨拶した。橋爪はおりていって,「今のに小林多喜二君がいたんじゃないか」ときいてみた。束の間,彼女は真顔になって橋爪の顔を見つめていたが,すぐ,「いいえ,ちがいますわ」と,笑 顔を見せて玄関へおりた。しかしその様子では多喜二だということは間違いないように思われた。「小林多喜二君ならまんざら無縁の問じゃないし,遠慮なくいつでも使って下さいよ」。別れしなにそう言ったが,それっきり彼女も多喜二の連中も,橋爪の家には姿を見せなかった40)。それはそうである。地下活動中の共産党は毎回同じ場所を使えないし,多喜二の存在が知られたから,なおさらである。橋爪は後に,ここを訪れた若い女性は「党生活者」の「笠原」か「伊藤」のどちらだろうかと思うのだが,伊藤ふじ子ではない。伊藤は党活動家ではない。地下の共産党活動家は,街 頭連絡活動に追いやられた。重要な指示や連絡事 項を,街 頭で待ち合わせて受け取るのである。会う人々が,その時間と場所をきめておく。街頭でなく,喫茶店や食堂の時もあった。そこでしばし話し合う。それも少人数でである。街頭で会う時も,すぐ連絡文書を渡さない。廻りを警察が張っているかもしれない。そこで,相手を少しやりすごす。安全と思った時に連絡をする。予定場所に相手が来ないと,捕まった可能性がある。自分の住所を知っている相手であったならば,2日以内に引っ越す。さもないと,逮捕された人が拷問で住所を自白させられたならば,自分も捕まってしまうからである。しかしこれは,結局たいしたことがないことになった。スパイMが,党員とそのアジトをほとんど知っている。彼が警察に売り渡そうと思えば,その党員40)橋爪健『多喜二虐殺』新潮社昭和37年,5-7ページ。小林多喜二の東京時代3ヱは捕まってしまうのである。山本時代も,野呂時代も,中央委員会にスパイがいたから,警察の思いのままである。もちろんスパイが完全にすべての党員の住所を知っているわけではなかった。それに,この街頭連絡活動は,運動の最終的形であった。集会はもうやりにくいので,こうせざるをえなかったのだが,これは政治集団の没落寸前の活動形態であった。多喜二は伊藤ふじ子をたいへんいたわっていた。伊藤はまた多喜二の生活をよく助けていた。伊藤は最後まで銀座の勤め先で働いていた。 1932(昭和7) 、年10月に,銀 行ギャング事件と熱海事件が起きた。岩田義道 (よしみち,当時ぎどう,とも呼ばれた)が10月30日に捕まり,虐殺された。その数日後,銀座の勤め先でふじ子が検挙された。多喜二が殺されるかなり前であった。多喜二とは別の事件で,であった。彼女がプロレタリア文学運動の雑誌の熱心な読者であったことからだった。麻布区桜田町のかくれ家が捜索された。多喜二は外出中であって,伊藤の母・き志一人がいた。彼女は,二 階へ上がろうとする男たちへ,「二階は部屋貸ししてあるのだから困る」と拒んだ。それで多喜二の書類などは救われた。そのあと,帰宅した多喜二はすぐトランクーつをもって出,タクシーで仲間のもとへ去った。渋谷区羽沢町44国井方に下宿することになる。ふじ子は間もなく釈放となり,銀座図案社はクビになった。再び地下活動家の多喜二と共同生活はできなかったのである。それで別れた。二人の生活は9カ月たらずで終った。伊藤は職場を追われた退職金=わずかな解雇手当を人づてで多喜二のところへ送ってきた。多喜二は,友人手塚英孝にそのお金の話をしながら,涙を浮かべていた41)。多喜二が殺される直前,多喜二は,渋谷にあった今西祐行の妻の家に下宿していたそうである。彼女の上の姉は,婦人之友社に勤めていた。村山知義夫人41)手塚英孝。 32商学討 究 第52巻第2・3号簿子とその姉がともに自由学園高等科の第1期生であって,村山とは仕事の上だけでなく,特に親しかったようである。多喜二の下宿を村山に頼まれた。多喜二がどういう人かを知っていれば,当然下宿をさせた家族も調べられ,検挙されることは明らかだった。そこで知らずに下宿させてしまったことにするために,三大新聞にわざわざ求下宿人の三行広告を出してから下宿してもらった。そのころ父親は仙台に新しくできた商工省の役所に転勤になって,家族は仙台の官舎と東京と半々に暮らしていた。用心深く事をはこんだはずだったが,仙台の河北新報などには,「所長もアカに関係か」というような記事まで出る始末だった。母の必死の努力で所長のクビは守りぬいたが,それから間もなく,シンパと見なされた所長夫人をたよって,幾人もの左翼の人たちが東京から仙台に逃げてきた42)。渋谷区羽沢町44の国井喜三郎という家が,最後の下宿とされているが,そこである。2月13日,多喜二は「右翼的偏向の諸問題」を完成する。森良玄は書く。多喜二の死を新聞で知る幾日もたたない前に,「ある日の夕刻,赤坂の弁慶橋のたもとで彼にバッタリ出会った。服装も顔色も全く疲れ果てている様子を見てとった私は,久方ぶりのめぐりあわせのなつかしさよりも,何か目の底から悲しみがわいて眼頭にジンと来るものを感じた。しかしたちまち昔の友人にかえって肩を並べて紀尾井町の坂を上り,上智大学前の土手で太い黒松の幹をなでながら語り合った。 町に灯がともったのに気がついて四谷の小さな店で夕食を食べて別れた。」43) 『赤旗』[せっき](1933 .3.10)に,多喜二の死の直後,ある記事が出た。 「彼[=多喜二]はいつも時間かっきりに両手を打振り打振り街角に現れた。彼が連絡時間を間違えたり遅れたりする事は殆どないといってよかった。僕達は彼が肩で風を切って歩くのを見て『プロレタリアートの巡洋艦』というあだ42)今西祐行 「小説坪田譲治猪名川のほとり」(『季刊びわの実学校』NO.14.冬号,1990・1)39ページ。榊原氏提供。 43)森「小林多喜二との思い出」(『文芸北見』22号),27ページ。小林多喜二の東京時代名をつけた。」 1933年1月,東京商科大学教授・大塚金之助44)が逮捕された。同じ1月,河上肇が検挙された。 33さて野呂栄太郎45)と小林多喜二は会ったことがあるのだろうか。多分,野呂が温存されていたので,会わなかったであろう。多喜二が殺されて,遺体が母のいる東京の自宅に戻った時,大層な警戒線が張られていた。野呂は帰宅の時,それを見て,すぐ引っ越した。野呂の住居と多喜二の母たちの住居がとても近くであったからである。多喜二は,野呂の論文を読んだだろうとされる。『マルクス主義講座』に載ったもので,同書を多喜二は持っていた46)。野呂が多喜二の小説を読んだかどうかは,不明である。多分,多喜二の有名なものは読んだのではないか。小林多喜二も多くの写真を残している。それらは皆,随分キマジメな感じを与えるものである。もちろん彼は,真 面目な人ではあった。しかし実際につき合った人々によると,彼は大変快活で愉快な人だった。家族の人々も言っている。多喜二はいつもニコニコ笑っていた。面白いことばかり言って,人を笑わせていた。小樽高商の師・大熊信行も,また,多くの同級生も,そう言っている。東京時代に同棲した伊藤ふじ子も,多喜二という人は本当に面白い人で, 一緒にいるととても楽しかった,と語っている。松田解子は,多喜二の,普通の意味の努力,つまり積極性を高く評価している。彼女によれば,また日高によれば,多喜二は2つを除いて,小樽を書いた。彼は,北海道の作家だ,「独房」,「党生活者」以外は,北海道を描いた,と。「地区の人々」は多喜二の絶筆となった。当時,壁小説を書くことが推奨された。多喜二の壁小説では,「疵」は,『党生活者』に出て來る。「飴玉闘争」は「独房」の一部である。松木新は,多喜44)『大塚金之助論』成文社。 45)「 経済学者野呂栄太郎」(『商学討究』45の2) 46)琴坂守尚氏の調べ。 34商学討 究 第52巻第2・3号二の3つの小説は未完であると47)。手塚英孝は,多喜二と街頭で会って歩きながら聞いた。「すぐれた作品が,なかなかでてこないが,なぜだろうか?」手塚はかさねて聞いた。すると多喜二は,「書く人は沢山いるよ。だが,みな,手の先か,体のどこかで書いている。体だけは,チャンと大事にしまっておいて,頭だけちょっと突込んでいる……と,いいながらも,多喜二は,しばらく言葉をとぎらしたが,「……みんなそうだ,誰か,体全体でぶっつかって,やる奴はいないかなあ。……死ぬ気で,書く奴はいないかなあ」。その声は,体の中からしぼるようなものがあった……48)ここで言う体全体でぶつかって書く人は,多喜二その人だった。 11「地区の人々」 1933(昭和8)年1月7日,多喜二は最後の作品「地区の人々」を書き上げた。これは『党生活者』の後篇にあたる(阿 部)。この絶筆作品は,1933年2月18日,『改造』に発表された。これは地下からの発表である。警視庁の特高どもは(石 井)これを知るや地団駄ふんで激昂した。当時,「地区」といわれた所は,小樽の手宮・末広周辺の労働者地区であった。小林多喜二はあまりその周辺では生活をしていない。この地域の人々は,3・ 15,4・16の弾圧を受けてから消沈していた。1932年8月から9月にかけてであった。この地区一帯にチフスが,蔓延した。街はずれの長橋の伝染病隔離病 院は超満員となった。患者食が毎日現金払いで,それを強制された地区の人々が結束して市役所に改善要求をつきつけた。チフス患者の多発で市当局は極度に狼狽した。というのは,満州派遣部隊の受け入れが極秘裡に準備され,それが目前に追っていたからであった。前年の9月に満州侵略がはじまっていた。 47)松木新「朔北の作家・多喜二」1999.2.20,小樽講演。 48)手塚『小林多喜二』下。本稿では,手塚氏の伝記にはあまり書かれていないこと,十分書かれていないことだけを記すのだが,ここは例外であり,利用する。小林多喜二の東京時代35市内の盛り場では女たちが人襖をつくるように立ちならび,千人針を願っている情景が見なれたものになっていた。全国的に米よこせ運動が広がり,小樽では7千人余の急激に増えた失業者たちが就労要求をだし,それと結び付いて激しくたたかわれていた。画家・橋浦泰雄が米よこせ運動のオルグとして小樽にきた。これをヤップ小樽支部長の風 間六三たちが迎えた。そのしばらく後,9月中ころ,満州国の承認と日本の全権益と日本軍の無期限駐留を認めさせた日満議定書が調印され,その一週間ほどたった頃,旭川の第7師団に出動命令が下った。9月26日,派遣部隊が到着する日,小樽市民は日の丸の旗で兵隊を迎えた。「混成第14旅団」が正式名で,3千人いるとされた。 部隊を運ぶ船は御用船といわれた。新聞は征服をたたえる軍国熱狂の記事であふれていた。9月28日市民は御用船を見送った。この部隊は1934年2月,任務交代で小樽港に帰港した。小樽は,かくれ軍港だったのである。 風間六三は上京し,地下の多喜二と会って,小樽の様子をことこまかに聞かせ,「地区」のことで助言を求めた。多喜二はこれをじっくり聞いた。「地区の人々」がほぼ仕上がっているころだった。49)風 間の話を,多喜二は「地区の人々」の中に利用した。昭和8年1月,多喜二は田ロタキを訪ねたが,留守で会えなかった。そこで手紙を置いてきた。永久の別れであった。何もお互いに嫌いで別れたわけではないのである。 12文学運動『文芸戦線』は,1924年6月に,『種蒔く人』の同人を中心とする「文芸戦線社」の同人誌として発刊され,プロレタリア文学運動の発展に重要な役割をになった。『種蒔く人』の後身であった。翌大正14年の新年号で一時休刊し, 49)石 井,53-5ページ。 36商学討 究 第52巻第2・3号同年6月に復刊された時から,山田清三郎が『文芸戦線』の編集と経営を引き受けた。『文芸戦線』の時代に,山田の妻,きよ子が,校正から広告とり,発 送から記帳から,奉仕的にやった。妻の理解と内助の功に負うところが大きかった50)。しかし1928年3月,全日本無産者芸術連盟(ナップ)結成後は,「文戦」は,政治的には共産党の合法的無産政党への解消を主張する山川均ら「労農派」を支持する立場を強め,ナップと対立してゆく。ナップの雑誌 『戦旗』は,1928年5月号から最終号1931年12月まで続き,全44冊のうち33冊が発禁となった。7千部から出発し,最高2万6千部となった。 発行者は山田清三郎であった。 1929年2月10日,ナップが再組織され,日本プロレタリア作家同盟が結成され,多喜二はその中央委員に選ばれた。 1931年9月に「満州事変」が起こされた。その直後,1931年11月,コップが成立した。日本プロレタリア文化連盟である。ナルプ=日本プロレタリア作家同盟,ヤップ=日本プロレタリア美術連盟,プロット=日本プロレタリア演劇同盟などが結集した。ナルプから,創立当初のコップへの中央協議会協議員として,中 野重治,壷井繁治,宮本百合子とともに,多喜二が選ばれた。ナルプ=日本プロレタリア作家同盟は,1932年1月に,『プロレタリア文学』を創刊した。1932年5月の第5回大会の報告によれば,サークル数が約260,その人員4500,同盟員数360,支部21であった。そのうち,コップ中央協議会に集中的な弾圧がきて,加盟団体から出ている同書記局メンバーを中心に,多くのコップ関係者が検挙された。作家同盟から同協議会に出ていた中野重治,窪川鶴次郎,壷井繁治らも挙げられた。どうやらコップのフラク[ション],中 野らもそうだったが,警 視庁につかまれたようだった。この時,蔵原もやられてしまった。このとき,危うく検挙をのがれた,小林多喜二と宮本賢治が,前後して地下へもぐった。 50)山田清三郎 『転向記 霧の時代』理論社1957年。小林多喜二の東京時代37このころから山田清三郎はいそがしくなった。作家同盟では,月二回刊の「文学新聞」編集長としての仕事と,常任中央委員としての活動,フラク・キャップとして地下の小林多喜二や宮本顕治やと定期の連絡を,作家同盟東京支部のフラク・キャップそれは東京支部長をしていた本庄陸男だったとも定期の連絡にあたり,フラク会議,党機関紙や党文書の研究会など,秘密な非合法活動におわれた。多喜二の生前,もぐっている彼と,面につらをさらしている山田とがよく街 路連絡したのは。四谷見付のしるこ屋と,本郷東片町へんの銀扇という喫茶店だった。きめられている時と場所で,多喜二が向うから肩をそびやかして颯爽とやってくるのをみると,めだちはしないかと,ヒヤヒヤさせられたものだった。作家同盟にたいする見方や方針のことでは,山田は多喜二とよく衝突した。多喜二にいわせると山田は,「左」翼日和見主義と右翼日和見主義との調停派であり,そのことによって右翼日和見主義からの危険を隠蔽する役割をはたしているというのである。山田にたいする彼のこの批判は,彼が堀英之助の名で発表した「右翼的偏向の諸問題」と題する論文のなかに書かれている。山田清三郎は,大衆団体たる作家同盟を,そのころ党の至上要請だった党と左翼労働組合,つまりプロレタリアートの基本的組織の拡大強化のためにせっかちにひっぱってゆくことには反対で,事実それは無理であることを知っていた。が,多喜二はそういう私[=山田]を,林房雄を先頭とする同盟の右翼的偏向の危険をみないものとして,頑としてききいれることはなかったのである。フラク会議でも,山田は多喜二と,声をふるわして議論し,討 論した。結果はいつも山田の敗北におわり,山田は党の支配的な方針に服するより仕方なかった。が,山田たちのあいだには感情のシコリはのこらなかった51)。 51)山田清三郎 『転向記』

├

小林多喜二 伝 補遺2 倉田稔 RLA_106_23-58.pdf

├

├

├世界は五反田から始まった(12) 党生活者|星野博美 | webゲンロン

├

├●バックナンバー総目次6 - kiho-yuiken Jimdoページ

├

├

├

├kiho_yuiken_110_p32-34.pdf

├小林多喜二『党生活者』 : 「蟹工船」とともに | CiNii Research

├

├

├

├

├北アルプス 廃道寸前の伊東新道を湯俣温泉に下った1979年夏 執筆 甲斐鐵太郎

├純喫茶エルマーナ: 社労士笠島正弘のあれこれ話そう

├古い田植え機を使う八ヶ岳山間地の水田 甲斐鐵太郎

├蓼科の山荘の10坪の喫茶室のこと 甲斐鐵太郎

├coffeeとエルマーナ 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├「coffeeとエルマーナ」 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-301-

├

├

├

夏森龍之介のエッセー

田渕義雄エッセーの紹介

TOPへ