| 明治 田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の時代の高等教育事情-その2- Higher Education in the Meiji Era by The era in which Aikitsu Tanakadate lived Part 2 田中舘愛橘は安政3年9月18日(1856年10月16日)の生れで、没年は1952年(昭和27年)5月21日)。南部藩の藩校で学んだ後に愛橘の教育のこともあって父子ともに東京へ移る。 明治 田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の時代の高等教育事情-その2- |

| 明治 田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の時代の高等教育事情-その2- |

| 計量計測のエッセー |

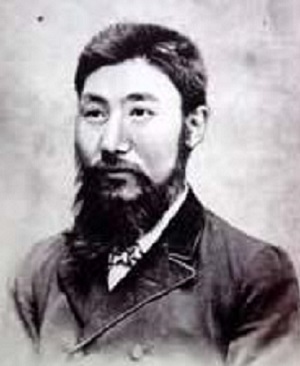

| 明治 田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の時代の高等教育事情-その2- 日本の物理学を背負う人々を育てた田中舘愛橘  田中舘愛橘、34歳(明治23年、1890年)の肖像 田中舘愛橘(たなかだて あいきつ)は、安政3年9月18日(1856年10月16日)の生れで、没年は1952年(昭和27年)5月21日)。南部藩の藩校で学んだ後に、一家が東京へ移住。慶應義塾、官立東京開成学校予科を経て、1878年(明治11年)に前年に発足したばかりの東京大学理学部(のち帝国大学理科大学)に入学。卒業と同時に準助教授、翌年に教授、のち英国グラスゴー大学に留学してケルビン教授に師事したのち、帰国して東京大学教授に任命される。教授就任の翌月に理学博士。日本の物理学草創期に人を育てた功績は大きい。  権度課課長 高野瀬宗典 (タイトル) 明治 田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の時代の高等教育事情-その2- (本文) 日本の物理学を背負う人々を育てた田中舘愛橘 田中館愛橘は盛岡藩の藩校作人館で学んだ。原敬、新渡戸稲造など盛岡藩士族の子弟は作人館で和漢ほかを教わった。作人館は盛岡中学の元になった。盛岡中学からは陸軍士官学校、海軍兵学校に進むものが多く、板垣征四郎陸相、米内光政海相がそうであった。在京の同中学同窓のものが盛岡中学時代の恩師である冨田小一郎を招いて新橋で謝恩会を開いたおりには田中舘愛橘も招かれた。作人館と盛岡中学は同じと考えてのことか盛岡藩出身者だから招かれたのかは定かでない。高名な物理学者であり愛される人柄であることによることは確かである。昭和14年6月の撮影である。盛岡市に縁のある偉人を語る写真としてよく用いられている。 田中舘愛橘(たなかだて あいきつ)は、安政3年9月18日(1856年10月16日)の生れで、没年は1952年(昭和27年)5月21日)。南部藩の藩校で学んだ後に愛橘の教育のこともあって父子ともに東京へ移る。愛橘は慶應義塾で英語を学び、つづいて官立東京開成学校予科に入学、学制の変化に翻弄されるなか、1878年(明治11年)に前年に発足したばかりの東京大学理学部(のち帝国大学理科大学)に入学。卒業と同時に準助教授、翌年に助教授になり、のち英国グラスゴー大学に留学してケルビン教授に師事し、ドイツのベルリン大学で学んで帰国。帰国してすぐに東京大学教授に任命される。教授就任の翌月に理学博士。日本の物理学草創期であった時代に田中館愛橘教授の薫陶があって多くの人材が世に羽ばたいた。 田中舘愛橘の田中舘家は先祖代々兵学を修め日本伝権征軍師 南部藩福岡の副代官の地位にあった 水攻めの難を偶然に切り抜けた高野瀬秀隆の肥田城かいわいには高野瀬の名を残す地域がある。江戸期は大名として各地に配された武家は地元の豪族を家臣とした。田中館愛橘の祖先は陸奥の国二戸の浄法寺の城主である浄法寺修理の家臣であった。天将19年の九戸の乱で福岡城主九戸政実が敗死したときに浄法寺城も落ちる。田中舘一族は羽後の国鹿角郡花輪地方に落ち着く。九戸政実が敗死すると南部信直が三戸から福岡城に入る。慶長19年に信直の長子利直は信直が死んだ後は、福岡に城代を置きこれを代官所とした。そののち田中舘家は盛岡藩主南部氏に召されて福岡に居住するようになる。田中舘家は先祖代々兵学を修め、日本伝権征軍師の称号をもっている。代官が留守のときには田中舘家が代理した。副代官の地位にあった。 田中舘家の先代は小笠原信濃守長清であり、義経かその兵を追って折詰岳の麓で戦い敗走させる。それで信濃の守はその後の警備を仰せつかる。田中舘家にはそのような書き物が伝えられている。この一族十人ほどが一緒に南部家に召される。小笠原、小向、大森、太田、安ヶ平、夏井、太田代、田中舘などの姓を使った。 召し抱えられた南部家には数年間浪人していたと書いて渡している。浪人していたときには糊口をしのぐために椀引きをしたということで、その椀が伝えら、これを家の宝物にしている。寛文九年に新田を切り開き知行三十四石三斗五合を受けたと書き物として残っている。浄法寺在大清水村に五十石を領していた。元禄八年に一部を分地して鹿角郡長者久保村に三十石を領した。 田中舘一族のことを例に引いたが大名は地元の武家を家臣団として雇った 南部家城代である福岡の代官所の副代官の地位にあったのが田中館愛橘の家である。日本伝権征軍師の称号は田中舘愛橘が理学士になった当時の学士に例えている。二ノ戸郡内の士分の者は75人であった。これらの子弟に漢籍、武芸および兵学を教える任にあった。士分の子弟は皆、15歳になれば兵役に就く。これに与力、同心を加えて野外で軍備の訓練をする。このことは「御備え」といった。田中館家はその軍師であった。 田中舘愛橘(たなかだて あいきつ) 政3年9月18日(1856年10月16日)の生れ 田中舘愛橘(たなかだて あいきつ)は、安政3年9月18日(1856年10月16日)の生れで、没年は1952年(昭和27年)5月21日)。南部藩の藩校で学んだ後に、一家が東京へ移住。慶應義塾、官立東京開成学校予科を経て、1878年(明治11年)に前年に発足したばかりの東京大学理学部(のち帝国大学理科大学)に入学。卒業と同時に準助教授、翌年に教授、のち英国グラスゴー大学に留学してケルビン教授に師事したのち、帰国して東京大学教授に任命される。教授就任の翌月に理学博士。日本の物理学草創期に人を育てた功績は大きい。 田中舘愛橘の年譜 安政3年(1856)年陸奥国二戸郡福岡町に誕生。文久1年(1861年)5歳、叔父小保内定身に和漢の書を授けられる。元治1年(1864年)8歳、下斗米軍七に就き武芸を、欠端武敏に就き書を学ぶ。慶応1年(1865年)9歳、藩校令斉場に入り文武の学を修める。明治2年(1869年)13歳、盛岡に出て照井全都に就き経書を学ぶ。明治3年(1870年)14歳、盛岡藩校修文所に入学、和漢の学を修める。明治4年(1871年)15歳、修文所を退き、太田代恒徳の塾に入り漢学を学ぶ。 明治5年(1872年)7月、16歳、一家、東京に移る。明治5年(1872年)9月、16歳、慶應義塾に入り英語を学ぶ。明治6年(1873年11月、17歳、慶應義塾退学、フェントン夫人に就き英語を学ぶ。明治7年(1874年)3月、18歳、外国語学校の一部たる英語学校に入学。明治9年(1876年)9月、20歳、東京開成学校に進入、予科3級に編入。明治10年(1877年)4月、21歳、東京開成学校予科廃止され、東京大学予備門と改称。 明治11年(1878年)9月、22歳、東京大学理学部入学。明治11年(1878年)10月、22歳、米国より物理学教師メンデンホール、英国より機械工学教師ユーイング来日。明治13年(1880年)2月、24歳、5月までメンデンホール指導の下に東京の重力測定。明治13年(1880年)8月、24歳、富士山の重力測定。明治14年(1881年6月、25歳、メンデンホール解任帰国、ユーイング物理学の授業担任。明治14年(1881年)8月、25歳、札幌の重力測定。明治15年(1882年)7月26歳、東京大学理学部卒業、準助教授に任ぜられる。 明治15年(1882年)8月、26歳、理学部学生を率いて、鹿児島、沖縄の重力測定。明治16年(1883年)6月、27歳、ユーイング解任帰国。明治16年(1883年)7月、27歳、帰省。明治16年(1883年)9月27歳、英国より物理学教師ノット来日。明治16年(1883年)12月、27歳、父君郷里において死去。東京大学助教授に任ぜられる。 明治17年(1884年)8月、28歳、小笠原島の重力測定。明治18年(1885年)9月、29歳、理学部校舎神田一ツ橋より本郷本富士町に移籍する。明治19年(1886年)3月、30歳、東京大学廃止され、帝国大学となる。明治19年(1886年)5月、30歳、Romazi Sinsei発行。明治20年(1887年)6月から11月まで、31歳、日本全域の地磁気測定に当たり、奔放南部および朝鮮南部を受け持つ。明治21年(1888年)1月、32歳、依願免本官英国グラスゴー大学入学。明治23年(1890年)4月、34歳、ベルリン大学へ移る。明治24年(1891)6月、35歳、ノット解任帰国。明治24年(1891年)7月、35歳、帰朝。帝国大学理科大学教授に任ぜられる。明治24年(1891年)8月、35歳、理学博士の学位授与される。 田中館愛橘の母方の先祖 相馬大作の行動と吉田松陰の受け止め方 産業革命を経て欧米の生産力は跳ね上がった。工業の生産力は日本の遠く及ばないところのなり、英、仏、露、米が力づくで通商を求めてるようになった。ロシアが北辺の地、蝦夷に足を踏み入れたらどうなるのかということも憂国の士には切実なことであった。 江戸末期を飛び越えて明治初年過ぎの北海道はどのようであったか。明治10年(1877年)に札幌農学校が開設されたころの北海道の人口は10万人でそれが道南にかたまっていた。札幌の人口は3千人である。北海道の人口は2015年国勢調査では538万3579人である。10年の前回調査(確報)より2.2%減った。1995年が最高で569万2321人である。札幌の人口は現在は200万人である(平成29年12月1日現在944,184世帯1,963,570人である)。まばらにしか人が居住しない北海道にロシアが戦略をもって乗り込んでくるようなことになると日本の独立が怪しくなる。 田中舘愛橘の叔父であり盛岡藩二戸の地にあって北辺の防御を徒手ででも実行する気構えで修練所をつくっていたのが下斗米秀之進である。この思いは残念なことに弘前藩主津軽寧親の北方警備へのだらしない態度を正すことに向けられる。津軽寧親を襲撃して命を奪う行動にでるが内輪の者の通報によって未遂となる。津軽家が南部家の出でありながら不忠義であることと重ね合わせた行動であった。 相馬大作は刑死するが津軽寧親は隠居の処分も同時に下される。下斗米秀之進は江戸では相馬大作と名のっていたため相馬大作事件とも南部騒動とも呼ばれる。吉田松陰は下斗米秀之進の行動に関心をもっていた。東北の視察にでかけて相馬大作事件の真相を当地の人々に聴き「武術を学ぶ一方で世界情勢にも精通した人物。単なる忠義立てではなく、真意は国防が急であることから、両家の和親について自覚を促すことにあった」との理解に至った。 松陰は安政の大獄によって斬首刑にされる。米国との開国条約締結を孝明天皇に説明のため上洛する老中首座の間部詮勝をつかまえて、その破棄と攘夷を迫ってそれが聞き入れられなければ殺すという行動にでる。下斗米秀之進と同じように未遂に帰す。天才吉田松陰をしてそこまで突き動かした江戸末期の日本の状態がある。 井伊直弼によって安政の大獄がなされた。直弼の死を彦根に伝える急報の使者となったのが高野瀬宗則の父である。田中舘愛橘の祖祖父の妻は姉は相馬大作こと下斗米秀之進の姉である。相馬大作、吉田松陰、井伊直弼とその家臣で高野瀬宗則の父がおりなす綾(あや)は幕末と明治期を紐解(ひもと)くことにつながる。 南部藩士の子 田中舘愛橘、原敬、新渡戸稲造、北海道帝国大学初代学長佐藤昌介 札幌農学校一期生の佐藤昌介は南部藩士の子であり二期生の新渡戸稲造も同じである。それぞれ東京にでて田中舘愛橘とともに東大予備門の開成学校に通っていたが札幌農学校の設立にあわせてそちらに移っている。『武士道』でも知られる新渡戸稲造であり、北海道帝国大学初代学長の佐藤昌介である。ここに南部藩士の子の原敬が盛岡の藩校時代からの勉学仲間として加わっていた。 東京大学の学制の変化は目まぐるしい。一つに工部大学校があり、大学南校と大学東校があった。大学南校は明治5年第一大学区第一版中学校となり、明治6年4月10日に開成学校と改称される。そのなかから11月4日に外国語学校が独立した。その後にまた変遷する。 田中館愛橘の東京における教育は南部藩福岡の屋敷を整理した資金を元にした 明治3年まで大学南校の生徒は貢進生として政府の命令で各藩から推薦された人材である。各藩の藩士の子弟など優れた人物が選定された。貢進生制度は国費によって営まれた。明治3年この制度が決められたとき16歳以上という規定であった。年貢進生は安政2~4年か、それ以前に生まれた者から選ばれた。この制度は1年ほどで廃止された。 明治4年に大学が文部省の所管になると、文部省は貢進生に大学南校から退去を命じ、学校を一時閉鎖、南校と改称して改めて開校した。退去を命じられた大学南校の生徒は4年以降、南校に再度入学しようだ。彦根藩士の子弟の高野瀬宗則が貢進生に選ばれ、制度がなくなったあとは私費によって学校に通い卒業したのはこのような事情による。田中館愛橘の東京における教育は南部藩福岡の屋敷を整理した資金を元にしている。旧姓宮内菊治であり、結婚して改名した関菊治は幼い年齢にして小学校教員をしていた身であったが志して上京し物理学校度量衡科を卒業した。旧姓宮内菊治は私費であった。 2023-06-14-higher-education-in-the-meiji-era-by-in-which-aikitsu-tanakadate-lived-part-2- |

メートル法と田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の三氏(計量の歴史物語 執筆 横田俊英) 明治 田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の時代の高等教育事情-その1- 明治 田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の時代の高等教育事情-その2- 明治 田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の時代の高等教育事情-その9- |

| 旅のエッセー集 essay and journey(essay of journey) |

「計量計測データバンク」日替わり情報と週報デジタル版(過去のデータ)履歴 |