歩くと甘いものが欲しくなる。宿場は甘い美味いものを名物とした。伊勢の赤福は疲労を回復する特効薬だったのだ。

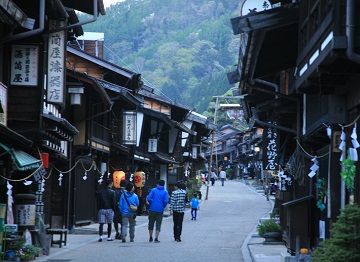

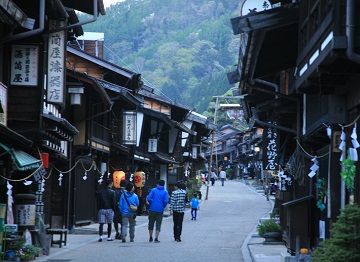

奈良井宿を見物する。夕暮れ時であり、街道の家は宿になっている。

食事前に散歩をする浴衣姿の人がみられる。旅は夕暮れだ。5月4日に撮影。

2016年5月6日午前中の奈良井宿だ。桜の花が咲き残っている朝の奈良井宿だ。

奈良井宿の路地で撮影した。間口は狭いが奥が深い造りの家と宿だ。

奈良井宿を見物する。夕暮れ時であり、街道の家は宿になっている。

食事前に散歩をする浴衣姿の人がみられる。旅は夕暮れだ。

長野県塩尻市の奈良井宿の夕暮れ時。5月4日に撮影。

長野県塩尻市の奈良井宿の夕暮れ時。5月4日に撮影。

長野県塩尻市の奈良井宿の夕暮れ時。5月4日に撮影。

中山道の奈良井宿の夕暮れ時です。やがて空は暗く落ちて13夜の月が登りました。奈良井宿を見物する。夕暮れ時であり、街道の家は宿になっている。

食事前に散歩をする浴衣姿の人がみられる。旅は夕暮れだ。5月4日に撮影。

2016年5月6日午前中の奈良井宿だ。桜の花が咲き残っている朝の奈良井宿だ。

奈良井宿の路地で撮影した。間口は狭いが奥が深い造りの家と宿だ。

奈良井宿を見物する。夕暮れ時であり、街道の家は宿になっている。

食事前に散歩をする浴衣姿の人がみられる。旅は夕暮れだ。

長野県塩尻市の奈良井宿の夕暮れ時。5月4日に撮影。

長野県塩尻市の奈良井宿の夕暮れ時。5月4日に撮影。

長野県塩尻市の奈良井宿の夕暮れ時。5月4日に撮影。

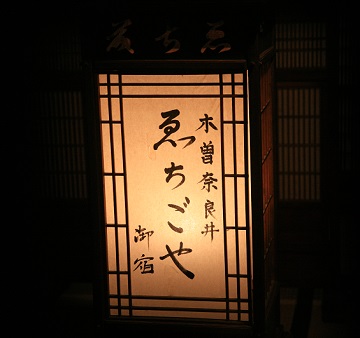

塩尻市にある奈良井宿の「越後屋」(えちごや)

や「伊勢屋」には宿泊できます。5月21日撮影。

塩尻市にある奈良井宿の風景です。5月6日に撮影しました。

NHKテレビの中山道の番組でこの風景が写りました。

JR塩尻駅から車で30分、鉄道でもそのくらいで行くことができます。

駅と奈良井宿は接近しております。

歩きやすい道順で街道ができあがった。山は難所だ。人は歩いて旅した。

昔は歩いて旅をした。旅とは歩くことだった。ときに籠や馬を使う。

良く保存されている宿場町が奈良井宿だ。

奈良井宿には相模屋、大津屋など各地と縁がある宿がある。

奈良井宿には5月に都合三度訪れた。朝と夕と夜だ。それぞれ表情が違う。

写真は宿泊できる宿だ。5月6日撮影。越後屋と伊勢屋が有名である。

奈良井宿(ならいじゅく)は、中山道34番目の宿場(中山道六十九次)。現在は長野県塩尻市に位置する。

奈良井宿にからむ話である。

木曽路十一宿の江戸側から2番目で、11宿の中では最も標高が高い。難所の鳥居峠を控え、多くの旅人で栄えた宿場町は「奈良井千軒」といわれた。江戸寄りから下町、中町、上町に分かれ、中町と上町の間に鍵の手がある。水場は、山側に6ヶ所ある。現在も重要伝統的建造物群保存地区として、当時の町並みが保存されている。また、江戸時代から曲げ物、櫛、漆器などの木工業が盛んで、旅の土産物として人気があった。

天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、奈良井宿の宿内家数は409軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠5軒で宿内人口は2,155人であった。

宿場の景観と建造物

電柱・自動販売機を移設し公共建築物(奈良井郵便局・消防詰所・奈良井会館等)も景観に合わせた建築にする等は景観整備の一般的な手法であるが、旧楢川村は上町・中町・下町に各2ヶ所ずつの水場を村単独事業で整備することで独自性を演出した。

また、切妻平入の屋根は3/10勾配(いわゆる3寸勾配=16.7度)の長尺鉄板葺で、濃茶色を使用することが条例で規定されている。

日本瓦を使用した場合には4/10以上の勾配(4寸勾配=21.8度)が建築基準法の規制から必要になってしまうため、伝統的な緩勾配の屋根形状に合わせる目的で長尺鉄板葺が指定されている。

この緩勾配と出梁造(だしばりづくり)のため屋根表面は幅員5 - 8mほどの通りからは覗きにくい構造になっており、平屋などで万一見えたとしても艶消濃茶色のためほとんど目立たない。

木曾谷の伝統的な板葺石置屋根(水場等で一部再現されている)では耐久性がないため、屋根を隠すことで伝統的な景観と家屋の耐久性の両立を図っている。

また、雨樋についても茶系色のものを使用し、水平部分は鼻隠板で覆っている。

以上の説明はウッキペディアによる。

快晴の5月4日、新緑の峠道。長野県長和町。

(旧和田村の道産子ラーメン店付近にて撮影)

諏訪大社の上社本宮の建て御柱ということで5月5日

の午後3時半ころに御柱は垂直に立ち上がりました。

神社の森の中に4本の柱を立てる神事が御柱祭りです。

遠い夏の日の霧ヶ峰高原が思い起こされます。

5月5日の夕刻に霧ヶ峰高原で夕日を見ております。

槍ヶ岳が夕焼けの空に浮かび上がります。

八島が原湿原の西の方角に夕日が沈むとそこには

穂高連峰があって空は夕焼けに染まりました。

5月3日の松本駅改札口付近です。休日なので児童がいる。

5月3日撮影。

松本駅で山菜を売っておりました。タラの芽、コシアブラ。

ワラビも。タラの芽は栽培でしょうか。天然のものでしょうか。

5月3日撮影。

松本駅の構内をウロウロする中央線特急車両の

「スーパーあずさ号」です。新宿駅で見いているの

で不思議な感じです。5月3日撮影。

松本駅に近づいた普通列車から常念岳を写す。5月3日撮影。

2016年5月2日朝 塩尻市から見える穂高連峰。靄(もや)っております。

霧ヶ峰高原にある八島湿原の8月18日です。

このころになると秋の気配漂います、

写真は八島が原湿原の夏模様。6月24日に撮影。

夏本番でありカッコウが遠くで啼きます。

霧ヶ峰高原とズミの花そしてエゾノコリンゴ

(5月22日 霧ヶ峰高原にズミに似た白い花のエゾリンゴが咲きだした)。

八島湿原近くの遠くに車山と山頂のレーダードームが見える直

線道路の両脇は6月になるとズミの白い花で飾り立てられます。

ここで一本の木が白い花を満艦飾のように付けておりました。

白い花を咲かせるバラ科の「エゾノコリンゴ」でした。

5月22日 霧ヶ峰高原にズミに似た白い花のエゾリンゴが咲きだした。

霧ヶ峰高原に登る途中のバス停「賽の河原(さいのかわら)」

には丘に道祖神が祀(まつ)ってあって、道祖神を覆うように

エゾコリンゴの生えております。

5月22日エゾコリンゴの花が満開でした。

ズミに似た白い花のエゾリンゴ

5月22日 霧ヶ峰高原の八島湿原に緑が広がり始めた。

カラマツは新緑になってマユミなどの落葉樹ははを広げている。

(タイトル)

霧ヶ峰高原とズミの花そしてエゾノコリンゴ

(5月22日 霧ヶ峰高原にズミに似た白い花のエゾリンゴが咲きだした)

(本文)

野や山に咲く花の名前をみんな知っていて、樹木の名も知っていて、自然のそうしたことのすべてを理解していることができればどれほど楽しいでしょう。

「木を見て森を見ない」という哲学を語る言葉があります。いつでも私たちはこのようなことをしていると考えます。

5月22日に霧ヶ峰高原にあがりました。

里は新緑が過ぎてすっかり夏模様ですから、霧ヶ峰高原はどうかな、とあがったのです。

強清水の先に眺められる車山の方面はわずかに緑色がみえるだけで枯れ草色でした。

強清水と八島湿原の往来の道はカラマツがすっかり芽吹いていて他の落葉樹も新緑になっておりました。

緑はある。花はないかと探しての霧ヶ峰のドライブによる散策です。

霧ヶ峰高原で春一番に咲くのはタンポポです。足下には黄色いタンポポの花がずっと前から咲いておりました。日差しのぬくもりがあればタンポポは咲くのです。

日溜まりの樹木に白い花が咲いておりました。

5月22日の霧ヶ峰高原に咲く樹木の白い花です。

八島湿原近くの遠くに車山と山頂のレーダードームが見える直線道路の両脇は6月になるとズミの白い花で飾り立てられます。

ここで一本の木が白い花を満艦飾のように付けておりました。

ズミと同じように白い花を咲かせる同じくバラ科の「エゾノコリンゴ」でした。

エゾノコリンゴの蕾(つぼみ)はズミのように赤くなく開いた花も白色です。成長した木は、ズミよりもやや高めになります。

霧ヶ峰自然保護センターの人の上のような説明がありました。

エゾノコリンゴのわきでは赤い蕾を付けたズミの木がありました。

私は花のことを、赤い花、黄色い花、白い花などと表現します。

妙に分類学が威張っていると白い花をさらに細かく分けてしまってズミとエゾコリンゴ別のものにしてしまいます。

多くの人はこの方面に疎いのですからそれほどに細かく分類されたら見るのは良いとしても考えるのが嫌になってしまいます。

上高地の小梨平という地名はズミの別名のコナシに由来します。

ズミとエゾコリンゴを分類するのに懸命な人が上高地の明神館前にある二本のズミの木がエゾコリンゴの特性も併せ持っているので悩んでいるということがあります。明神館の主人はこの木をズミと決めて説明しているのです。

日本に原生(自生)するリンゴ属の樹木は次の4種に分類されております。

ズミ、オオウラジロノキ(ズミノキ、本州)、エゾノコリンゴ(本州中部〜北海道)、ノカイドウです。

ウッキパディアではズミを次のように説明します。

ズミ。

漢字 桷(ズミ)、酸実(実が酸っぱいことから)。

樹皮を黄色の染料とするのでソミ(染み)の意からきた名。

標準別名 コナシ、コリンゴ、ミツバカイドウ。

属名Malusはmalonから出た名で、リンゴのギリシャ名である。

分類 バラ科 リンゴ属。

分布 北海道、本州、四国、九州の温帯や亜寒帯の山地。

葉 互生。2つ折りになって開葉する。

ズミにコリンゴの別名はあるもののエゾコリンゴとは言っておりませんから、ズミをエゾコリンゴは違うものであると知っておいたらよいでしょう。エゾコリンゴには赤みがない、ということです。それでもエゾコリンゴだという花の色がズミのようである写真を載せている事例がありますからウカウカできません。

霧ヶ峰高原に登る途中のバス停「賽の河原(さいのかわら)」には丘に道祖神が祀(まつ)ってあって、道祖神を覆うようにエゾコリンゴの生えております。5月22日エゾコリンゴの花が満開でした。

エゾコリンゴの花は賽の河原(さいのかわら)に一本、八島湿原近くの道脇に一本咲いておりました。八島湿原のエゾコリンゴの花の隣にあるズミはまだ硬く小さな蕾(つぼみ)を如何にも赤い色をして付けておりました。

ズミの花は5月7日に松本市安曇の沢渡第二駐車場で満開になっておりました。ここに一本のズミの木がありました。沢渡第二駐車場の前には「ともしび」という簡便宿があって日帰り入浴ができます。「ともしび」の露天風呂のわきにも一本のズミがあって満開でした。ズミの花は蕾が赤いこともあって遠くから見ると赤みを帯びております。

霧ヶ峰高原のエゾコリンゴが咲きだして、これを追ってズミ(小梨)も咲き始めます。八島湿原周辺から美ケ原に向かう道路にはズミの花が咲いて見事な花街道をつくります。

霧ヶ峰高原は遠目には霧の中にぼんやりと白い花を咲かせるズミが咲くとそれに呼応するように赤い花のレンゲツツジが咲きだします。

車山肩の駐車場から少し歩いてころボックルヒュッテのテラスに腰を掛けて紅茶を飲みながら車山湿原に咲く白いズミの花と赤いレンゲツツジの花とシダの鮮やかな緑を見ているとここが別天地であることを知らされます。

夏雲が夏雲らしく大きく広がるころになると黄色い花のニッコウキスゲが牧草地だった丘を絨毯のように覆います。

そのころには夏休みになっていて霧ヶ峰高原をハイキングする人々で賑わいます。ニッコウキスゲを見に出かける車の列が強清水から車山周辺に列をなして霧ヶ峰は夏真っ盛りになるのです。

(読み返していないので誤変換と表現に不適切さがあることをご容赦ください)

霧ヶ峰高原に登る丘の道祖神のわきにある小さな実を付ける梨の花が咲いていた。

(霧ヶ峰高原に登る途中の展望台の道祖神)

(道祖神のわきにある梨の小さな白い花になごまされる)

霧ヶ峰高原に登る丘の道祖神のわきにある小さな実を付ける梨の花が咲いていた。線道路の両脇は6月になるとズミの白い花で飾り立てられます。

ここで一本の木が白い花を満艦飾のように付けておりました。

白い花を咲かせるバラ科の「エゾノコリンゴ」でした。

5月22日 霧ヶ峰高原にズミに似た白い花のエゾリンゴが咲きだした。

霧ヶ峰高原に登る途中のバス停「賽の河原(さいのかわら)」

には丘に道祖神が祀(まつ)ってあって、道祖神を覆うように

エゾコリンゴの生えております。

5月22日エゾコリンゴの花が満開でした。

ズミに似た白い花のエゾリンゴ

5月22日 霧ヶ峰高原の八島湿原に緑が広がり始めた。

カラマツは新緑になってマユミなどの落葉樹ははを広げている。

(タイトル)

霧ヶ峰高原とズミの花そしてエゾノコリンゴ

(5月22日 霧ヶ峰高原にズミに似た白い花のエゾリンゴが咲きだした)

(本文)

野や山に咲く花の名前をみんな知っていて、樹木の名も知っていて、自然のそうしたことのすべてを理解していることができればどれほど楽しいでしょう。

「木を見て森を見ない」という哲学を語る言葉があります。いつでも私たちはこのようなことをしていると考えます。

5月22日に霧ヶ峰高原にあがりました。

里は新緑が過ぎてすっかり夏模様ですから、霧ヶ峰高原はどうかな、とあがったのです。

強清水の先に眺められる車山の方面はわずかに緑色がみえるだけで枯れ草色でした。

強清水と八島湿原の往来の道はカラマツがすっかり芽吹いていて他の落葉樹も新緑になっておりました。

緑はある。花はないかと探しての霧ヶ峰のドライブによる散策です。

霧ヶ峰高原で春一番に咲くのはタンポポです。足下には黄色いタンポポの花がずっと前から咲いておりました。日差しのぬくもりがあればタンポポは咲くのです。

日溜まりの樹木に白い花が咲いておりました。

5月22日の霧ヶ峰高原に咲く樹木の白い花です。

八島湿原近くの遠くに車山と山頂のレーダードームが見える直線道路の両脇は6月になるとズミの白い花で飾り立てられます。

ここで一本の木が白い花を満艦飾のように付けておりました。

ズミと同じように白い花を咲かせる同じくバラ科の「エゾノコリンゴ」でした。

エゾノコリンゴの蕾(つぼみ)はズミのように赤くなく開いた花も白色です。成長した木は、ズミよりもやや高めになります。

霧ヶ峰自然保護センターの人の上のような説明がありました。

エゾノコリンゴのわきでは赤い蕾を付けたズミの木がありました。

私は花のことを、赤い花、黄色い花、白い花などと表現します。

妙に分類学が威張っていると白い花をさらに細かく分けてしまってズミとエゾコリンゴ別のものにしてしまいます。

多くの人はこの方面に疎いのですからそれほどに細かく分類されたら見るのは良いとしても考えるのが嫌になってしまいます。

上高地の小梨平という地名はズミの別名のコナシに由来します。

ズミとエゾコリンゴを分類するのに懸命な人が上高地の明神館前にある二本のズミの木がエゾコリンゴの特性も併せ持っているので悩んでいるということがあります。明神館の主人はこの木をズミと決めて説明しているのです。

日本に原生(自生)するリンゴ属の樹木は次の4種に分類されております。

ズミ、オオウラジロノキ(ズミノキ、本州)、エゾノコリンゴ(本州中部〜北海道)、ノカイドウです。

ウッキパディアではズミを次のように説明します。

ズミ。

漢字 桷(ズミ)、酸実(実が酸っぱいことから)。

樹皮を黄色の染料とするのでソミ(染み)の意からきた名。

標準別名 コナシ、コリンゴ、ミツバカイドウ。

属名Malusはmalonから出た名で、リンゴのギリシャ名である。

分類 バラ科 リンゴ属。

分布 北海道、本州、四国、九州の温帯や亜寒帯の山地。

葉 互生。2つ折りになって開葉する。

ズミにコリンゴの別名はあるもののエゾコリンゴとは言っておりませんから、ズミをエゾコリンゴは違うものであると知っておいたらよいでしょう。エゾコリンゴには赤みがない、ということです。それでもエゾコリンゴだという花の色がズミのようである写真を載せている事例がありますからウカウカできません。

霧ヶ峰高原に登る途中のバス停「賽の河原(さいのかわら)」には丘に道祖神が祀(まつ)ってあって、道祖神を覆うようにエゾコリンゴの生えております。5月22日エゾコリンゴの花が満開でした。

エゾコリンゴの花は賽の河原(さいのかわら)に一本、八島湿原近くの道脇に一本咲いておりました。八島湿原のエゾコリンゴの花の隣にあるズミはまだ硬く小さな蕾(つぼみ)を如何にも赤い色をして付けておりました。

ズミの花は5月7日に松本市安曇の沢渡第二駐車場で満開になっておりました。ここに一本のズミの木がありました。沢渡第二駐車場の前には「ともしび」という簡便宿があって日帰り入浴ができます。「ともしび」の露天風呂のわきにも一本のズミがあって満開でした。ズミの花は蕾が赤いこともあって遠くから見ると赤みを帯びております。

霧ヶ峰高原のエゾコリンゴが咲きだして、これを追ってズミ(小梨)も咲き始めます。八島湿原周辺から美ケ原に向かう道路にはズミの花が咲いて見事な花街道をつくります。

霧ヶ峰高原は遠目には霧の中にぼんやりと白い花を咲かせるズミが咲くとそれに呼応するように赤い花のレンゲツツジが咲きだします。

車山肩の駐車場から少し歩いてころボックルヒュッテのテラスに腰を掛けて紅茶を飲みながら車山湿原に咲く白いズミの花と赤いレンゲツツジの花とシダの鮮やかな緑を見ているとここが別天地であることを知らされます。

夏雲が夏雲らしく大きく広がるころになると黄色い花のニッコウキスゲが牧草地だった丘を絨毯のように覆います。

そのころには夏休みになっていて霧ヶ峰高原をハイキングする人々で賑わいます。ニッコウキスゲを見に出かける車の列が強清水から車山周辺に列をなして霧ヶ峰は夏真っ盛りになるのです。

(読み返していないので誤変換と表現に不適切さがあることをご容赦ください)

霧ヶ峰高原に登る丘の道祖神のわきにある小さな実を付ける梨の花が咲いていた。

(霧ヶ峰高原に登る途中の展望台の道祖神)

(道祖神のわきにある梨の小さな白い花になごまされる)

(霧ヶ峰高原に登る途中の展望台の道祖神)

(道祖神のわきにある梨の小さな白い花になごまされる)

小梨はズミともいう。ズミの花が咲いた。

花の向こうの青空が爽やかだ。5月6日に沢渡で撮影。

小梨の花はつぼみのうちは赤い。花が開くと白くなる。

5月6日に沢渡で撮影。

昨年の五月の連休には軽便温泉宿「ともしび」に連泊

して周辺を散策した。タラの芽がでるころである。

宿の主人の夕食に招かれてビールのさかなに盛り付

けられたタラの芽を存分にたべた。

針木岳から立山連峰の雄山に向かって飛んだ雷鳥を目撃した。雷鳥のことを考える。(立山の室堂にいたライチョウ)。

立山室堂平にいたライチョウの親子。枯草に同化する。

立山室堂平にいたライチョウの親子。枯草に同化する。

右手にヒナがいる。尻尾のところにヒナがいる。

立山室堂平にいたライチョウの親子。枯草に同化する。

ヒナは二匹であった。事故などでいくつかは消えたのだろう。

立山連峰の雄山方面から室堂平に降りる登山者たち。

(タイトル)

針木岳から立山連峰の雄山に向かって飛んだ雷鳥を目撃した

雷鳥のことを考える

(立山の室堂にいたライチョウ)

(本文)

雷鳥(ライチョウ)は人を恐れない。

立山の室堂は雷鳥を手軽にみることができる所だ。

室堂での雷鳥の生息数はそれほど多くはない。

それでも雷鳥の姿を室堂訪れたときに二度に一度はみることができる。

雷鳥のことは以前に詳しく調べて文章にしてある。

雷鳥はどのくらい飛べるのか。

黒部湖を見下ろす大観峰にいて、雷鳥が針木岳方面からバタバタバタと短い羽根を奮わせて飛び降りてきて大観峰の横の方に消えるのをみたことがある。

乗鞍岳、北アルプスの穂高岳と槍ヶ岳の周辺、北アルプスの表銀座と裏銀座、立山と剣岳周辺、後立山連峰や白馬岳などに雷鳥は生息している。南アルプスの北岳とその一帯にも雷鳥はいる。

いなくなったとされた白山でも数年前に雷鳥の生息が確認された。

針木岳から立山連峰の雄山に向かって飛んだ雷鳥を目撃して、雷鳥は谷を飛び越えて移動するのだと思うようになった。

富士山には雷鳥はいない。古い文献に雷鳥の生息があったかどうかを私は確認していない。江戸期には冨士信仰と礼拝登山があったのだから雷鳥の記録があっても良いはずだが、それがないとすれば雷鳥はいなかったのだろう。

富士山の度重なる大噴火は斜面を焼き尽くしたから雷鳥が生息していても命は尽きる。南アルプスの雷鳥が富士山に飛来するには距離がありすぎる。

富士山に雷鳥を放鳥したことがあるが居着くことがなかった。

八ヶ岳連峰に雷鳥はいない。

雷鳥を人工飼育して保存することが急務である。現在はこれが上手くいっていない。

ハワイのマウナケア山麓にはヨーロッパかどこかの雷鳥を放鳥していて、これが成功して鬼塚センター周辺に沢山現れる。

昔は山での食料として雷鳥を獲って食べた。雷鳥が沢山いたのである。

岩魚(イワナ)は上高地周辺の小川に現在もウヨウヨといる。川にあふれるようにいた岩魚を上條嘉門次(かみじょう かもんじ)はみていた。ウエストン夫妻の穂高登山などの案内をしたことで有名な人が上條嘉門次である。

上條嘉門次(かみじょう かもんじ)のことをウッキペディアでは次のように説明する。

上條嘉門次(かみじょう かもんじ)。

信濃国安曇郡稲核村に、有馬又八の次男として生まれた。

12歳のとき、杣見習いとして上高地へ入り、16歳〜18歳のとき、松本藩の藩有林の見廻り人夫となる。

明治2年、23歳で杣職としてほぼ一人前になり、島々村の上條家に婿入りし、翌年長男嘉代吉をもうけた。

30歳を越えるころ明神池畔に小屋を建て、猟を生活の中心に据えた。

夏にイワナ、冬にカモシカ、クマなどを獲って生活した。

外からやってきた人に山案内を請われれば案内をした。

当時、当地の公式な地図はなかったが、経験と勘で山を案内し、滑落した人を背負って麓まで下りた。

45〜46歳のとき、ウォルター・ウェストン夫妻を北アルプスへ案内した話で有名になった。

生活の姿としては、中心にあったのは猟師生活で、ガイドのプロとして山を案内したグループは生涯で20組に満たないという。

明神池の畔に建てた小屋は、のちに嘉門次小屋と呼ばれることになった。安曇村島々で亡くなった。

ウッキペディアによる上條嘉門次の説明は上のようなことだ。

嘉門次小屋では岩魚を焼いて出す食堂を経営していて賑わっている。ビールなど酒類も提供する。

立山の室堂の雷鳥はここを訪れる人に憩いをもたらす。雄大な立山連峰を眺め、雪の残るみくりが池周辺を散策する室堂への旅行は贅沢なことだ。

ウッキペディアによる雷鳥の説明は次のようだ。

ライチョウ(雷鳥、学名:Lagopus muta)は、キジ目ライチョウ科ライチョウ属の鳥の一種である。日本の固有種である亜種ニホンライチョウ(Lagopus muta japonica )は、国指定の特別天然記念物である。

ライチョウ科の鳥は世界に6属17種が生息し(但し分類には諸説ある)、ライチョウの仲間では最も寒冷な気候に適応した種である。

ユーラシア大陸と北アメリカの北極海沿岸、ヨーロッパとアジアの一部の高山帯に広く分布する。ピレネー山脈、アルプス山脈、日本には隔離分布している。

Johsgardによる1983年の報告で、フィンランドで約8,000羽、イギリスで2,000〜20,000羽が生息していると推定されている。

(急いでいて読み返しておりません。誤変換などはご容赦ください)

室堂から立山(雄山 おやま、標高3,003 m)に上る途中の一の越付近に出現した日暈(ひがさ、にちうん)です。

日暈(ひがさ、にちうん)が雄山登山のとっつきの一の越に出現しました。

日暈に気付いている人はいません。

雄山登山のとっつきの一の越付近で日暈(ひがさ、にちうん)を見ておりました。

上空に日暈(ひがさ、にちうん)が出現しているのに

気付いている人はいません。

写真は室堂から見上げる一の越。

この向こうに日暈(ひがさ、にちうん)がでた。

(タイトル)

日暈(ひがさ、にちうん)が雄山登山のとっつきの一の越に出現しました。

(本文)

室堂から立山(雄山 おやま、標高3,003 m)に上る途中の一の越付近に出現した日暈(ひがさ、にちうん)です。

太陽(や月に)薄い雲がかかった際にその周囲に光の輪が現れる大気光学現象が日暈(ひがさ、にちうん)です。

太陽の周りに現れたものは日暈(ひがさ、にちうん)、月の周りに現れたものは月暈(つきがさ、げつうん)。虹のようにも見えることから白虹(はっこう、しろにじ)です。

ついでに言いますと彩雲(さいうん)という、太陽の近くを通りかかった雲が、緑や赤に彩られる現象であります。

彩雲は景雲や慶雲また瑞雲などとも呼ばれます。

仏教などにおいては「日暈」とともに、寺院の落慶、入仏開眼法要などには「五色の彩雲」等と呼ばれます。

西方極楽浄土から阿弥陀如来が菩薩を随えて、五色の雲に載ってやってくる来迎図などにも描かれ瑞相の一つとしても捉えられております。

日暈や彩雲は太陽と雲がおりなす気象現象ですが神秘の装いであります。

(写真と文章は旅行家 甲斐鐵太郎) (書き殴って読み返しておりません。誤字、表現の不適切さなどについてはご容赦を)