├

├計量計測データバンク ニュースの窓-321-吉村順三の軽井沢山荘、コルビュジエほか

├

├建築家 阿部勤「中心のある家」/100年人生 くらしのデザイン

├前川國男邸

├

├愛の名住宅図鑑21:名手・吉村順三が“緻密な愛”で生み出した癒しの空間~「軽井沢の山荘(吉村順三別荘)」(1962年) | BUNGA NET

├

├設計は吉村順三。吉村順三軽井沢邸。軽井沢の山荘

玄関扉にはもう一つ小さな扉がついている

├

├【1時間目】吉村山荘の屋根を見て増沢洵さんは⋯/軽井沢の山荘(前編)/吉村順三の設計手法解析2024-25ダイジェスト(講師:増田奏、鈴木信弘)

├【2時間目】湧き上がるプランと回遊動線の登場/軽井沢の山荘(後編)/吉村順三の設計手法解析2024-25ダイジェスト(講師:増田奏、鈴木信弘)

├【3時間目】吉村障子は存在しない/浜田山の家/吉村順三の設計手法解析2024-25ダイジェスト(講師:増田奏、鈴木信弘)

├【4時間目】吉村事務所の階高の基準は9尺/国際文化会館住宅/吉村順三の設計手法解析2024-25ダイジェスト(講師:増田奏、鈴木信弘)

├【5時間目】開口部はできるだけシンプルに/御蔵山の家/吉村順三の設計手法解析2024-25ダイジェスト(講師:増田奏、鈴木信弘)

├【6時間目】吉村順三の都市型住宅標準動線/南台町の家(方南町の家)/吉村順三の設計手法解析2024-25ダイジェスト(講師:増田奏、鈴木信弘)

├

├【ルームツアー】絶景のビンテージマンションをリノベーション|吉村順三+伊礼智

├伊礼智リノベと吉村順三建築。コピーライター・岡本欣也と語る、新建築・住宅特集にも掲載されたフジタ第2箱根山マンションとは【建築人と創る】

├

├日本の住宅史163~166総集編 近代建築 吉村順三

├日本の住宅史166 近代建築 吉村順三 吉村順三建築展を振り返る

├日本の住宅史179~190総集編 アントニン・レーモンド 建築詳細図譜

├日本の住宅史161~162総集編 昭和時代 坂倉準三

├

├宮脇 檀【VILLA福村】|藤森照信の「日本のモダン建築」20世紀の名作住宅を訪ねる|MODERNLIVING

├【ゆっくり建築家解説】吉村順三

├吉村順三氏設計の軽井沢にあるアトリエ山荘【脇田山荘】に行ってきた!

├山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(4)

├

├

├軽井沢の山荘1/2(1962)吉村順三をSketchupでつくってみた 前編

├軽井沢の山荘2/2(1962)吉村順三をSketchupつくってみた 後編

├日本の住宅史163 近代建築 吉村順三 軽井沢の山荘

├

吉村順三の軽井沢の山荘

├

├吉村順三作品集―1941-1978 (1979年) 新建築社 (1979/03) 寸法: 30.1 x 29.5 x 3.6 cm ※1より

「軽井沢の山荘」の居間から外を見る」写真を見ている。開口が横に長い、おまけに L字型だ。外の木々が直ぐ近くに見える。太い一本の単純な手摺り。むッ、バルコニーの奥行きがない、不思議な感じ。身体が外に出ないゆえに、意識が外部へと浮遊してゆく感覚がある。これは何処からくるのか。開口部が南に向かって、部屋幅いっぱいに取り付けられており、これは切り取りではなく幅いっぱいに外気に意識が持っていかれそうなパノラマ感覚がある。L字型に曲がっているのも、正面の大開口のパノラマのような広がりが、外気との直接な引き込まれ感を作っていると思う。それは部屋いっぱいの開口幅とともに、掃出し窓になっていることにもある。吉村が言っている 『2階に上がってくると、誰でもたいていすぐにその窓前に近寄って行く・・・・そこから見ると、空中に浮かんでいるように感じられるだろう』※3 空中にある浮遊感を体感させる設定なのだ。ここでは身体が外部に出ているわけではない。だから余計に意識」が外部へと浮遊してゆく感じがあるのだ。本当はバルコニー状のものが無い方が、もっとこの高所感・浮遊感は倍増しただろう。しかしそれでは住まいのセオリーから飛び出してしまう。手摺りをつけるだけではまだセオリーから外れている。そこで掃出しといえばバルコニーだから、それを付けよう。ただそれを付けてしまうと、内部にいながらの高所感・浮遊感が薄れてしまう。しかしセオリーは守らないと仮設のようになってしまう。そこで思いついたのが、バルコニーは付けるが外に出るほどの幅のない、高所感・浮遊感が味わえるギリギリにしようと。そこでできたのが、この中途半端に500幅しかないバルコニーとなったのでした。この丸太の無骨な手摺りも、ここにドーンと大きなバルコニーでもかまえている風ではないでしょうか。この感覚が外への導きになっていると思う。もう少し錯覚すれば、この丸太の手摺りの存在感が、あたかもこの居間そのものがバルコニーのように思われてくるのだ。居間にいながら、バルコニーで外を見ているかのような感覚。

『この樹の上で、鳥になったような暮らしのできる家をつくろうと思いついた』(吉村順三)

今回の視点に自分でも驚いている。身体が居間の内部にある時には、部屋に屋根に身体が守られており、安心して安定感の中で意識を樹間に浮遊させ遊ぶことができるのだと。それに対し、屋根のないバルコニーに身体が出た状態は、環境圧とでも言うべき太陽・風・土っぽさ、等々に意識が向かってしまい、安定した空想に遊ぶことが出来ないのではないかというものだった。この日本の住宅建築の原体験=軒下体験とでも言うべきものは、自宅マンションでのバルコニーでも体験可能だ。

私はこのところ「土っぽさ」と言う体験を手がかりに幾つかの住宅建築作品を解読してこれた。軽井沢の山荘でも、敷居に腰掛けてバルコニーに足を投げ出し、樹間に浮遊する意識を想像していた。この山荘の中途半端とも言えるバルコニーは、あまりに不思議なものであった。うまく解説できただろうか。こんなにも細かく、場の設定という建築部品のあり方の微細を捕らえられないと、多くのものを失念してしまうことになる。このことに気付かせてくれた。

注;寸法は全ておおよそのもので、正確ではないですが、理解の手がかりに必要なので使っています。

もう少しあるので、解読して行きます。下の写真はレーモンド時代の吉村j順三担当の、軽井沢にあった「小寺別邸」です。左の内部写真を見ると、屋根型の構造材表し天井に和室が二部屋、欄間は開け放たれ、建具のみで仕切られた。建具を解放すると、ダイナミックな一室空間となります。

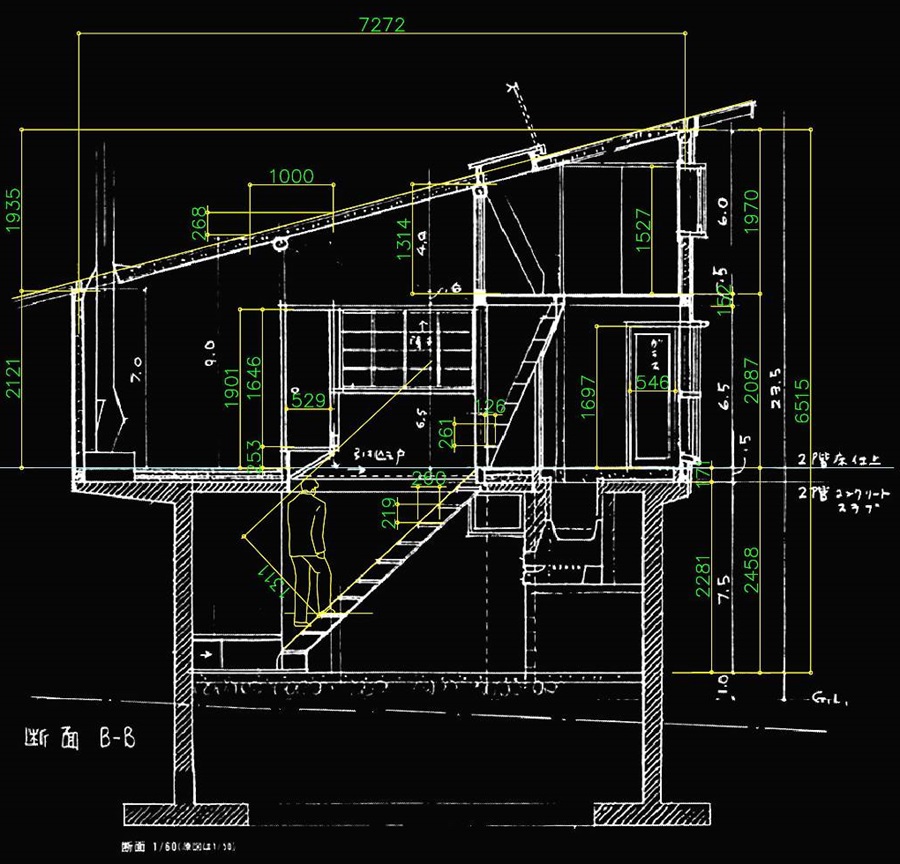

これは吉村の矩形スケッチです。

居間の一番低い天井が2121となっています。3階の低いところは1290で、ここが屋根裏部屋で、製図室です。こんな狭い部屋も『鳥になったような暮らしのできる家』※3に懸かっているのでしょうか。限界極小寸法に挑戦していることは確かに思われます。※3よりもっとすごいのは階段を登るとき頭をぶつける高さになっています。設計の限界寸法は1800は無いとだめと言われています。それを遙かに小さい設定です。おまけに頭よけのために斜めに切りかかれており、そのため寝室への入り口が250上がらなければならないことになっています。茶室のような限界寸法と言うことなのでしょうか。

次の断面矩計は実施設計図面の清書版(出版のためのインキング)と思われます。

居間の最低天井高2121はほぼ合っていますが、屋根裏部屋は1477(1291)に増えていますね。故に屋根の勾配が変わっています。※3より 居間からの大開口はh1900w4700位、曲がってw1800位になります。居間最低天井高さは2140となっています。

次の居間の写真では天井の一番低いところの検証を行いました。建具の内法寸法が1900と仮定すると、最低天井高さは2276とでました。設計高さ2140からは136高いことになっています。梁の組み方で大工が上げたのか、外部の鴨居枠の水切り鉄板の収まりで上げたのでしょうか。いずれにせよ現場でこうなったと言うことですね。

※1より

hoto by mirutake 2011.10

外壁から飛び出している敷居幅が200くらい、バルコニーが500くらいとして、700の持ち出しではないかと思います。木造ではそんなに持ち出したくないので、出幅の少ないバルコニーとなったのでしょうか。いややっぱり『室内にいながら、戸外にいるような気がするだろう』※3と言う吉村の言葉は、居間にとりついた丸太手摺りが、居間がバルコニーだよと言っているような気がしてしょうがないのです。

鬱蒼と茂る木々と断面図を合成

居間から林を見る人の立ち位置によって変わる意識が想像できるでしょうか?。座る人は室内にあって、安定した意識が自在に樹間を浮遊する、狭いバルコニーに立ってしまった人の高所感はすごい感じがします。高所感や環境圧に耐えていることが想像できそうです。そして林の中にいる圧倒的な臨場感はすごいでしょうね。(手摺りがh750と言う低さです。時代を感じますね。現在はh1100でないと法的に許されませんが、個人住宅に規制しすぎですよね。)

吉村順三作品集 1978ー1991 吉村順三 単行本 新建築社 (1991/01) より

作品集の下巻を見ていると、住宅関係最後に「軽井沢の家G1990」として紹介されている。何故かこれらの図面だけで、写真は一枚もない。この作品集では異例の掲載仕方となっている。構成はほぼ同じで、左右反転プランになっていますね。屋上露台が無いだけで吉村「軽井沢の山荘」を一回り大きくしたという感じだ。平面図から見て行くと、最大間口7272が8181で909大きくなっている。居間14.2が17.9帖に、主寝室4.4が8.8帖。居間14.2から17.9帖に。

居間とバルコニーの関係、引き込み戸の使用は変わらない。バルコニーの奥行きは逆に500から400に100小さくなっている。このことの意味は書くまでもないでしょうか。居間から出ないで樹木をみる、浮遊意識の確実化=前進でしょうか。また食堂が南側に居間と一体になって、居間との広がり感が大きくなっている。しかしこれは食堂の開口部が居間と左右対象につくられている遊びのおもしろさがあるのでしょうが、樹木に向かって行く意識にとっては拡散として働くでしょう。「軽井沢の山荘」の集中する意識に向かう開口の開け方からは後退に思われます。

高さ関係に行きます。もういちいち上げませんが、一般の人が許容できるところまで大きく譲歩したという感じですね。「軽井沢の山荘」の高さ寸法は、自邸だからできる建築家の強烈な自己意識と言うことを、再度確認することになってますね。

アントニン・レーモンド自邸 1951竣工で、井上房一郎邸はその翌年に建てられる。了解を得てレーモンド自邸は実測され、居間+パティオ(食堂)+寝室が反転プランで井上邸として再現されました。ここの和室以降のプランは井上の設計になります。レーモンド、オリジナルなシザーストラスのダイナミックで開放的な吹き抜け空間が、和風の雰囲気を持ちながら洋風の近代木造空間となっています。

[参考]

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(1)

山荘に喫茶室をつくる 夏森龍之介(2)

森の小屋に喫茶室をつくる 夏森龍之介(3)

(320) -建築家・吉村順三の仕事-(軽井沢の山荘) - YouTube

吉村順三 - Wikipedia

吉村 順三は、日本の建築家。東京藝術大学名誉教授。(ウィキペディア)

生まれ:1908年9月7日, 東京都

死去:1997年4月11日, 東京都

書籍:小さな森の家: 軽井沢山荘物語、他

出身校:東京美術学校

受賞:日本建築学会賞作品賞(1956年); 日本芸術院賞(1975年); 毎日芸術賞(1989年)

建築物:軽井沢の山荘(吉村山荘); 皇居新宮殿基本設計奈良国立博物館八ケ岳高原音楽堂。

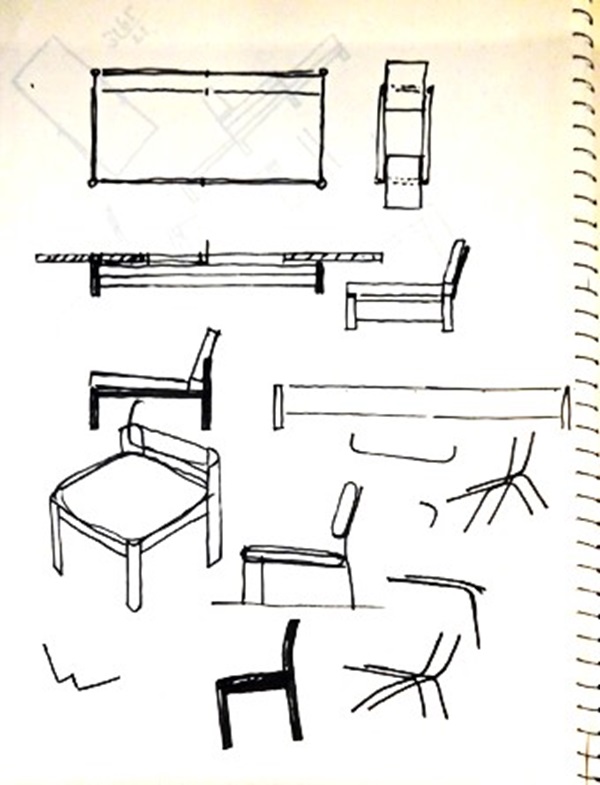

吉村順三の軽井沢の山荘の軸組模型と自信設計の椅子とスケッチ

吉村順三の軽井沢の山荘の軸組模型。

吉村順三の軽井沢の山荘の軸組模型。

吉村順三の軽井沢の山荘の軸組模型。

吉村順三の軽井沢の山荘の軸組模型。

吉村順三の軽井沢の山荘の軸組模型。

吉村順三の軽井沢の山荘の軸組模型。

吉村順三の軽井沢の山荘で使った自信設計の椅子。

吉村順三のスケッチ。

吉村順三のスケッチ。

吉村順三のスケッチ。

吉村順三のスケッチ。

[資料]

├

├(320) -建築家・吉村順三の仕事-(軽井沢の山荘) - YouTube

├

├吉村順三 脇田山荘 #junzoyoshimura #吉村順三 #脇田邸 (youtube.com)

├

├軽井沢の山荘2 (mirutake.sakura.ne.jp)├

├

├吉村順三の軽井沢の山荘の軸組模型とスケッチ : 日日日影新聞 (nichi nichi hikage shinbun)

├

├吉村順三展/八ヶ岳音楽堂/曽我部昌史教授 河内由希氏 三井田昂太 インタビュー

├

├

├

├豊田の立体最小限住宅(Minimum House in Toyota)|川島範久建築設計事務所 【新建築住宅特集】

├巨匠が生涯の拠り所とした「生活最小限住宅」

コルビュジエさんの小屋は、本当に「小屋」という感じです。世間で言うタイニーハウスぐらいの寸法で、どれぐらいの寸法かというと、長辺方向は4486mmでざっくり4.5m、短辺方向が3758mmで3.75mとなっています。コルビュジエの日本人弟子の筆頭と言えば前川國男先生ですが、前川先生が言うには、「これは単なる最小限住宅ということじゃないんだ」ということです。これを1つのユニット・核にして展開していくことによって、大きな空間を作っていくことを目指しているとおっしゃっています。今、平屋の小さなお家を考えられているシニア夫婦なんかも、例えばこの小屋を最小限住宅としてここから展開していくという形のネタとして使っていただいても非常に面白いかなと思いました。

├

├簡素にして豊さを求めた「カップ・マルタンの休憩小屋」 |東京の狭小住宅の間取り・3階建て【K⁺A】

コルビュジエの休暇小屋

簡素にして豊さを求めた「カップ・マルタンの休憩小屋」2023.04.06

エグゼクティブデザイナーをしております千北 正(チギタ タダシ)です。久しぶりのブログ更新です。うららかな心地よい日差しを感じる季節となりました。そこで今回は、フランスの建築家ル・コルビュジエ(1887~1965スイス生まれ:日本では、上野にある国立西洋美術館を建築したことで有名)の終の棲家となったコート・ダジュール(モナコに近接するリゾート地)に建つ人間本来の暮らしが詰め込まれている「カップ・マルタンの休暇小屋」をご紹介します。

以前のブログで、ル・コルビュジエが36歳のときに両親のためにスイスのレマン湖畔に建てた平屋住宅「小さな家(母の家)」(1924年竣工)を紹介させて頂きました。そこで今回はル・コルビュジエ65歳の円熟期に完成させた休憩小屋(1952年竣工)の紹介です。余談ですが、この休憩小屋の竣工時期(1952昭和27年)に私は生まれました(笑)。その世界一小さな世界遺産(2016年認定)と言われる休憩小屋からはたいへん学ぶことが多く、質素で粗末な材料でつくられたこの小屋には、空間の本質をみることができます。

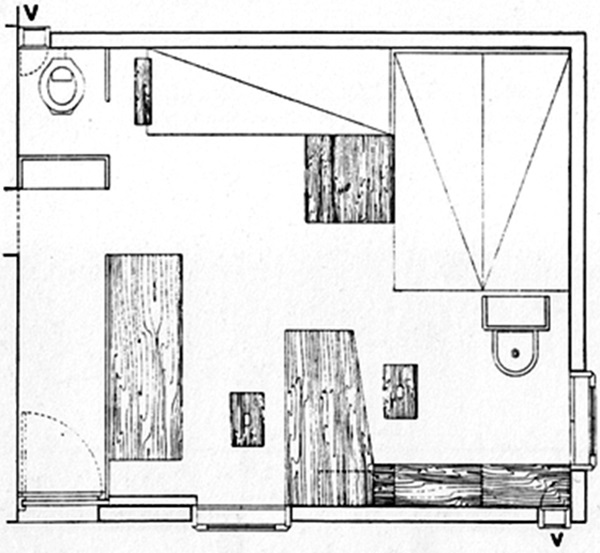

この休憩小屋は究極の狭小住宅とでもいえる小さな家で、居室は二間四方のわずか8畳ほどのワンルームです。天井高は2.26mで、現在の一般の住宅からするとちょっと低めかもしれません。しかしその寸法には理由があるのです。

「質素で簡易的」であるこのバナキュラー(Vernacular:その土地に根付いた)な小さな休憩小屋は、波型石綿スレート葺きの片流れ屋根で、外壁の仕上げは地元の廃材となった木材の太鼓落としで生じた端材を張り合わせた一見ログハウスに見える簡素な休憩小屋です。室内の天井と壁面は合板で、床はモミの木のフローリングOPとなっています。家具類は耐久性に富み、比較的安価で木目が美しいオーク材を使用。ベッド、テーブル、スツール(背もたれと肘掛けがない簡易的な椅子)やクローゼット、等で必要最小限に皮膚環境の延長として配置構成さています。とくに手足が触れるであろう家具や建具の取っ手などには、ほとんどR加工が施されています。住設は洗面器と便器がむき出しで台所はありません。この小さな小屋は、ヒトデ軒(食堂)と隣接しているからです。さらに小屋周りの植栽は、イナゴマメやアロエ等が植え込まれています。

さらにこの休憩小屋はただの小屋と違い、「実験小屋」とも称されています。そのわけは、コルビュジエ自身が提唱した「モデュロール」というヒューマン・スケール(身体寸法)と美的プロポーションの典型と言われている「黄金比」を融合させた独自の寸法体系を、この小さな小屋を設計する際に適用しているのです。同年(1952年)に完成したマルセイユのユニテ・ダビタシオンは、最小限空間をモデュロール(黄金尺)で構成した住居単位として、それらを集合・累積し、大規模な集合住宅に適用しています。ただしこの休憩小屋では、「モデュロール」を基本としながらも厳格に拘束することなく、窓の高さなどでは、生活行為からの自分の目線の高さにあわせ、現場で変更もしているのです。このことは、モデュロールが必ずしもコルビュジエにとって絶対的寸法ではなく、根底には理論より現場での「自らの感性」を優先する思想があったからにほかありません。

さらに私が思うコルビュジェの「休憩小屋」の魅力はやはりロケーションにあります。有名な観光エリアからは外れていますが、小屋から眺める南仏の海は雑念を一瞬で吹き飛ばしてしまうほどの美しさなのです。パリの自宅兼設計事務所のアパルトマンで忙しい毎日を送っていたル・コルビュジエが、日常を忘れるためにこの地を選んだのも納得がいきます。さらに、この地はコルビュジェの先祖や妻イヴォンヌ・ガリの生れ古郷でもありました。そのように、様々な縁の深い地域であり、素のままの自分でいられる唯一の心の拠点を設けた生涯の拠り所であったことに間違いありません。

コルビュジエは南仏カップ・マルタンの地に終の棲家となる心の拠点を設け、時間をかけてさまざまな実験的な取り組みをしていました。母親の胎内にも似た安心できる内部空間に心は解放され、建築への啓示を受ける一方、さまざまな思考をしながら文字どおり身も心も素裸の一人の人間として「修行僧のような」時間を過ごしていたことと思います。

料理上手な妻イヴォンヌ・ガリへの誕生日プレゼントだったこのキャバノン(CABANON:フランス語で「休暇小屋」)を、彼は心の拠り所として生涯愛し続けました。そして、今でもそのその息遣いをこの「休憩小屋」から感じとることができます。1957年の秋、最愛の妻イヴォンヌに先立たれ、その二年後には最愛の母が他界。そしてその8年後1965年に休憩小屋のカベ海岸で遊泳中のコルビュジエは、78歳で不慮の死を遂げたのです。この偉大な建築家ル・コルビュジエは生涯ここに通いつめ、最期のときを過ごし、お墓までつくり、今もキャバノンの近くで妻と一緒に眠っています。

さて、今回紹介させて頂きました、カップ・マルタンのキャバノン(休憩小屋)は、ブランドエリアでもなく自分たちが気に入った場所に、広くもなく、高価な素材を使わずとも、工夫次第で豊かな暮らしができることを証明してくれています。コルビュジエの残した言葉に「家は生活の宝石箱でなければならない」とあります。今回のキャバノンでは、このことを教えてくれたように感じます。

├

├

├

├高市早苗氏、村山富市首相に「先の大戦、勝手に謝っては困る」1年生議員のときに追及(1994年)

1994年10月12日の衆院予算委員会で、自由改革連合を代表して高市早苗氏が質問に立ち、村山富市首相に対し、先の大戦について国民的議論がないまま侵略と認定することを批判。「勝手に代表して謝ってもらっちゃ困る」と厳しく追及した。村山首相は翌年、「植民地支配と侵略」への「心からのおわびの気持ち」を表明する首相談話を発表した。

├計量計測データバンク ニュースの窓 目次

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年12月04日号「日本計量新報週報デジタル版」

├「中国で権力の移行が起きている」"独裁"強めた習主席"失脚"あるのか【7月8日(火)#報道1930】|TBS NEWS DIG

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年11月27日号「日本計量新報週報デジタル版」

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年8 月21日号「日本計量新報週報デジタル版」

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年8 月14日号「日本計量新報週報デジタル版」

├夏至のころの瑞牆山(みずがきやま 標高2,230m) 森夏之

├中国の都市部マンション価格年収60倍が意味すること

├(57) 4k 軽井沢の山荘 1962 吉村順三 Karuizawa Sansō/Junzo Yoshimura - YouTube

├Word文章の一太郎ソフ変換、PDFの改行削除と空白を除去ツール

├

├iLovePDF | PDFファンのためのオンラインツール

├真実に迫る賢い情報選択とその方法 夏森龍之介

├

├経済産業省人事異動(2025年11月20日付)計量計測データバンク編集部

経済産業省人事異動(2025年11月20日付)

井上博雄 官房政策統括調整官=商務・サービスグループ担当→商務・サービス審議官兼商務・サービスグループ長。

小林浩史 官房付→官房審議官=重点政策高度化、経済産業政策局担当。

竹田憲 官房調査統計グループ長兼官房政策統括調整官=経済産業政策局担当兼経済産業政策局調査課長兼企業財務室長→官房審議官=経済産業政策局担当兼官房調査統計グループ長 兼 経済産業政策局調査課長兼企業財務室長。

南亮 商務・サービス審議官兼商務・サービスグループ長→辞職。

├人事院が公表する国家公務員の昇進事情(キャリアパス) 計量計測データバンク編集部├

├上高地夏至のころ 執筆 甲斐鐵太郎

├

├上高地 晩夏

├

├私と上高地-その6-上高地賛歌 八ヶ岳登山で山の自然に魅了される 甲斐鐵太郎

├

├上高地 錦秋の梓川の流れ 甲斐鐵太郞

├

├散りゆく唐松林の向こうに銀嶺の穂高連峰が輝いていた 甲斐鐵太郞

├私と上高地-その6-上高地賛歌 八ヶ岳登山で山の自然に魅了される 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その5-格好いい山男は女に好かれる 山で英雄になった男の物語 執筆 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その4-槍ヶ岳・穂高岳登山と上高地 執筆 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その3-上高地帝国ホテルと大正池界隈を歩く 執筆 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その2-登山とロマンチズムそして感傷主義 執筆 甲斐鐵太郎

├

├上高地讃歌-その1-私の上高地そして小梨平 執筆 甲斐鐵太郎

├

├標高3000mに集まった人々 人それぞれの人生が垣間見える 執筆 甲斐鐵太郎

├

├メルヘン 森と泉がおりなす世界 青木湖 執筆 甲斐鐵太郎

├

├北アルプス 廃道寸前の伊東新道を湯俣温泉に下った1979年夏 執筆 甲斐鐵太郎

├

├湯俣温泉「晴嵐荘」の都はるみとオーディオ 執筆 甲斐鐵太郎

├

├

├

├上高地夏至のころ 執筆 甲斐鐵太郎

├

├上高地 晩夏

├

├私と上高地-その6-上高地賛歌 八ヶ岳登山で山の自然に魅了される 甲斐鐵太郎

├

├上高地 錦秋の梓川の流れ 甲斐鐵太郞

├

├散りゆく唐松林の向こうに銀嶺の穂高連峰が輝いていた 甲斐鐵太郞

├私と上高地-その6-上高地賛歌 八ヶ岳登山で山の自然に魅了される 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その5-格好いい山男は女に好かれる 山で英雄になった男の物語 執筆 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その4-槍ヶ岳・穂高岳登山と上高地 執筆 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その3-上高地帝国ホテルと大正池界隈を歩く 執筆 甲斐鐵太郎

├

├私と上高地-その2-登山とロマンチズムそして感傷主義 執筆 甲斐鐵太郎

├

├上高地讃歌-その1-私の上高地そして小梨平 執筆 甲斐鐵太郎

├

├標高3000mに集まった人々 人それぞれの人生が垣間見える 執筆 甲斐鐵太郎

├

├メルヘン 森と泉がおりなす世界 青木湖 執筆 甲斐鐵太郎

├

├北アルプス 廃道寸前の伊東新道を湯俣温泉に下った1979年夏 執筆 甲斐鐵太郎

├

├湯俣温泉「晴嵐荘」の都はるみとオーディオ 執筆 甲斐鐵太郎

├

├

├

├高市早苗氏、村山富市首相に「先の大戦、勝手に謝っては困る」1年生議員のときに追及(1994年)

1994年10月12日の衆院予算委員会で、自由改革連合を代表して高市早苗氏が質問に立ち、村山富市首相に対し、先の大戦について国民的議論がないまま侵略と認定することを批判。「勝手に代表して謝ってもらっちゃ困る」と厳しく追及した。村山首相は翌年、「植民地支配と侵略」への「心からのおわびの気持ち」を表明する首相談話を発表した。

├

├

├純喫茶エルマーナ: 社労士笠島正弘のあれこれ話そう

├古い田植え機を使う八ヶ岳山間地の水田 甲斐鐵太郎

├蓼科の山荘の10坪の喫茶室のこと 甲斐鐵太郎

├coffeeとエルマーナ 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├「coffeeとエルマーナ」 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├

├「The Very Thought Of You」大滝詠一&シリア・ポール

├

├(333) 泉谷しげる / イメージの詩 [Music Video] - YouTube

├

├

├山本潤子 愛の花

├

├山本潤子 歌を捧げて

├

├

夏森龍之介のエッセー

田渕義雄エッセーの紹介

TOPへ