├

├計量計測データバンク ニュースの窓-170-世界恐慌とニューデール政策

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2024年04月04日号「日本計量新報週報デジタル版」

├

├ニューディール政策 - Wikipedia(2024年03月21日現在)

ニューディール政策(ニューディールせいさく、英: New Deal)は、1930年代にアメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトが世界恐慌を克服するために行った一連の経済政策である。新規まき直し政策や、単にニューディールとも呼ばれる。

概要

ニューディール政策はそれまでアメリカの歴代政権が取ってきた、市場への政府の介入も経済政策も限定的にとどめる古典的な自由主義的経済政策から、政府が市場経済に積極的に関与する国家資本主義的政策へと転換したものであり、第二次世界大戦後の資本主義国の経済政策に大きな影響を与えた。「世界で初めてジョン・メイナード・ケインズの理論を取り入れた」と言われるが、彼の著書『雇用、利子および貨幣の一般理論』は1936年に出版されており、ニューディール政策が開始された1933年よりも後である。原案は、いち早く世界大恐慌から脱した日本の高橋是清が考案した政策(時局匡救事業)と大半の部分で共通している。 「ニューディール(New Deal)」という政策名は、マーク・トウェインが1889年に発表した小説『アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー』において主人公が実施した政策にちなんでいる。

経緯

ルーズベルトは大統領就任前のラジオでの選挙演説で「大統領に就任したら、1年以内に恐慌前の物価水準に戻す」と宣言した。ルーズベルトは1933年3月4日に大統領に就任すると、翌日には日曜日にもかかわらず「対敵通商法」に基づき国内の全銀行を休業させ、ラジオ演説で1週間以内に全ての銀行の経営実態を調査させ預金の安全を保障することを約束し、銀行の取り付け騒ぎは収束の方向に向かった。ルーズベルトは1933年に大統領に就任後、ただちに大胆な金融緩和を行ったため信用収縮が止まっている。ルーズベルトは、次に述べる100日間の直後にグラス・スティーガル法を制定して、この約束を果たした(連邦預金保険公社の設立と銀証分離)。更に連邦議会に働きかけて、矢継ぎ早に景気回復や雇用確保の新政策を審議させ、最初の100日間でこれらを制定させた。

緊急銀行救済法

TVA(テネシー川流域開発公社)などによる下写真のような公共事業。

TVAの公共事業に従事する労働者

CCC(市民保全部隊)による大規模雇用。

NIRA(全国産業復興法)による労働時間の短縮や最低賃金の確保。

AAA(農業調整法)による生産量の調整。

ワグナー法(全国労働関係法)による労働者の権利拡大。

さらに1935年には第二次ニューディールとして、失業者への手当給付・生活保護から失業者の雇用へという転換を行い、WPA(公共事業促進局)を設立し、失業者の大量雇用と公共施設建設や公共事業を全米に広げた。

対外的には保護貿易から自由貿易に転じ、大統領権限による関税率の変更や外国と互恵通商協定を締結する権限が議会で承認された。変わったプロジェクトとしては公共事業促進局の実施する対数表プロジェクト (Mathematical Tables Project) があり、同プロジェクトにおいて対数表の精度向上の試みが行われた。これは弾道計算や近似計算の精度向上に寄与し、第二次世界大戦時の米軍の着弾命中精度の向上やマンハッタン計画における爆縮レンズ(ZND理論)に影響を与えた。

政策に対する賛否

これらの政策によって経済は1933年を底辺として1934年以後は回復傾向になったが、NIRAやAAAといった政策のいくつかが最高裁で「公正競争を阻害する」とする違憲判決を出された。さらに、積極財政によるインフレ傾向および政府債務の増大を受け、財政政策・金融政策の引き締めを行った結果、1937-1938年には失業率が一時的に再上昇する結果となった。その後、1941年12月に第二次世界大戦に参戦したことによる、アメリカ合衆国史上最大の増大率となる軍需歳出の増大により、アメリカ合衆国の経済と雇用は恐慌から完全に立ち直り著しく拡大した。結局、名目GDPは1929年の値を1941年に上回り、実質GDPは1929年の値を1936年に上回り、失業率は1929年の値を1943年に下回る、という経過をたどった。

ニューディール政策以後のアメリカ合衆国では、連邦政府の歳出やGDPに対する比率が増大し、連邦政府が強大な権限を持って全米の公共事業や雇用政策を動かすこととなり、さらに第二次世界大戦により連邦政府の権力強化や巨大化が加速し、アメリカ合衆国の社会保障政策を普及させた。

ミルトン・フリードマンは「1929-1933年と1933-1941年の期間は別に考えるべきである。大恐慌ではなく大収縮を終わらせたのは、銀行休日、金本位制からの離脱、金・銀の購入計画などの一連の金融政策であったのは間違いない。大恐慌を終わらせたのは、第二次世界大戦と軍事支出である」と指摘している。

宇沢弘文は「結局は、ニューディール政策がどういう結果・成果をもたらしたかが解る前に第二次世界大戦に突入してしまった」と述べている。また宇沢は「フリードマンが中心となって、ニューディール政策のすべてを否定する運動が展開された。ロナルド・レーガン政権の頃にはニューディール政策は完全に否定された」と述べている。

経済学者の矢野浩一は「ニューディールは、『財政政策による効果が大きかった』と考えられてきたが、その後の研究で『金融政策・財政政策を組み合わせた政策パッケージ(ポリシーミックス)に効果があった』」と理解されるようになった」と指摘している。矢野は「1937年にアメリカ政府は増税を実施し、FRBも金融を引き締めたために、1938年には景気が腰折れし、再度不況に突入した。これが『1937年の失敗』」と呼ばれる歴史的教訓である」と指摘している。

経済学者のロバート・ルーカスは、「1934年の預金保険の整備、グラス・スティーガル法による銀行と証券の分離によって、銀行が過度なリスクをとれないようにする金融規制の体系が整った」としており、「この銀行規制は数十年にわたって、大恐慌の再発を防止した」としている。

金融政策

経済学者のクリスティーナ・ローマーは、「大恐慌期のGDP回復は、ほとんど金融緩和によってもたらされた」とする論文を発表している。ベン・バーナンキは、大恐慌期からの回復・デフレ脱却は、金本位制停止による金融緩和の実現可能性が寄与したとしている。

財政政策

経済学者の田中秀臣、安達誠司は「ルーズベルト大統領の『ニューディール政策』は、財政支出の規模は対GDP比で5%前後とフーヴァー大統領の時代とそれほど変化はなかった」と指摘している。

クリスティーナ・ローマーは、ニューディールの財政政策は効果がなかったと、経済史的研究から結論づけている。ローマーは、1930年代からの重要な教訓は、小さい財政刺激は小さい効果しかもたないことだ(One crucial lesson from the 1930s is that a small fiscal expansion has only small effects.)と2009年に述べている。2013年には「私の考えでは、大恐慌から学べるのは、この理論【財政政策は試してみれば機能する】が実証的な根拠によって確証されるということです。1930年代に用いられたとき、財政政策は現に回復に拍車をかけています。主な問題点は財政政策が余り用いられなかったことなのです。」と述べている。

ポール・クルーグマンは以下のように述べている。「一部の経済学者は大恐慌やその意味合いを決して忘れなかった。その一人がクリスティ・ローマーである。危機開始から4年経った今(2012年)、財政政策に関する優れた研究(そのほとんどが若い経済学者によるもの)が増えつつある。そうした研究は概ね、財政刺激は有効だと裏付けるものであり、大規模な財政刺激をすべきだと示唆している」。「特に私やスティグリッツやクリスティーナ・ローマーが、不況に直面して支出削減をするのはそれを悪化させるだけで、一時的な支出増が回復に有益だと主張しているのを読んだときに、『これは彼らの個人的見解である』とは思わないようになってくれることを願いたい。ローマーが財政政策についての研究に関する最近の演説で述べたように、財政政策が重要だという証拠は、かつてないほど強くなっています--財政刺激は経済が職を増やすのに役立ち、財政赤字を減らそうとすれば少なくとも短期的には成長を引き下げてしまうのです。それなのに、この証拠は立法プロセスには伝わっていないようです。僕たちはそれを変えなければならない」。

ロバート・ルーカスはローマーの分析を「他の理由ですでに決まっていた政策に対して、後付けで正当化を行った迎合」と批判した。

ロバート・ルーカスの見解について、ポール・クルーグマンは「その根拠は『リカードの中立命題』という原理だった。そしてその主張によって、その原理の実際の仕組みをそもそも知らないか、知っていたにしても忘れてしまっていることを暴露した」と批判した。

小室直樹は、「ニューディール政策の多くは、あまりにも革命的でありすぎたため、つぎつぎに連邦最高裁によって違憲判決が下されたほどであった。ルーズベルト大統領は、仕方なく、親ルーズベルト的法律家を、多数、最高裁判事に任命して、やっと合憲判決をせしめるという戦術をとらざるをえなかった。普通の人々の会話において、「あいつはニューディーラー」だと言えば、戦前の日本において、「あいつはアカだ」というくらいの意味であった。」「せっかくTVA(テネシー渓谷開発公社)などの設備投資増大政策をとっても、古典派(当時のアメリカにおいては、圧倒的多数派であった)に反対されると、すぐよろめく。そんなに設備投資をして政府支出を激増させると財政は破綻するぞと諫められると逡巡する。」と述べている。

宇沢弘文は、「アンシャンレジームは特にTVAに必死に抵抗し、「民間がやるべき仕事を政府がやるのは違憲だ」という訴訟を何度も起こし、連邦最高裁判所も違憲判決を出す。それを受けて、1943年、TVAは組織を大幅に変えて、地方政府の資金で地域開発を担当する制度となって、辛うじて社会的共通資本としての体裁を保つことができた。TVAと銀行法の二つを市場原理主義者たちが繰り返し批判し、その解体を試みたわけである」と述べている。

ケインズとの関係

ルーズベルト自身は財政均衡主義者であり、赤字財政に否定的だったとされている。ケインズが提案した財政政策をルーズベルトが採用したとされているが、それについてはルーズベルト自身が否定している。ルーズベルトは、1934年にケインズと一度だけ会っているが、「統計の数字ばかりで理解できなかった」と話している。ケインズと直接対話したルーズベルトは、ケインズの赤字国債発行による景気刺激政策の話を「途方もないホラ話」と切り捨てたとされる。なお、ニューディール政策は1933年から実施されており、ケインズの『一般理論』は1936年に出版されている。

日本

戦後の日本人の常識の一つに、世界恐慌はルーズベルト大統領によるケインズ型の財政政策によって回復した、というものがある。田中秀臣は「今日のケインズ政策の理解の原型(ニューディール型の政策による世界恐慌からの脱出というシナリオと金融政策の事実上の無視)は都留重人によって広められた」と指摘している。 経済学者の都留重人は「『国民的利益』概念の2つである『国防』と『全的就業』が同時に満たされたことが、太平洋戦争開始に至るまでの好戦的態度の十分の根拠となった。『ニューディール』政策はこうして戦争に繋がっていった」と指摘している。田中秀臣は「政府のケインズ型財政政策が戦争を招き、戦争によって世界恐慌が解決された、という今日でも散見される主張の起源は、都留によるものである」と指摘している。

├

├株式投資百貨 ニューデール政策とは(https://kabupedia.net/policy154new-deal.html)

├

├日本・韓国 グリーン・ニューディール政策を打ち出す|環境ニュース[海外]|EICネット【掲載日】2009.01.15 【情報源】/2009.01.09 発表

日本と韓国が、雇用創出と経済成長を刺激するために、環境対策に数十億ドルを投資することを明らかにした。これは、国連が提唱した「グリーン・ニューディール」が盛り上がってきている兆しである。日本は、環境ビジネス市場を拡大し、100万人分の雇用を創出する方針を発表。また、韓国も、今後4年間で380億ドルを環境にやさしいプロジェクト(環境配慮型の輸送ネットワークづくり、省エネ住宅を200万戸提供、河川浄化など36件の事業)に投資し、96万人分の雇用創出を目指すという。アジアの主要経済国2カ国の動きは、アメリカのオバマ次期大統領が打ち出した計画(大統領任期中にクリーンエネルギープログラムに1500億ドルを投資し、500万人分の雇用を創出する)に続くものである。UNEPでは、現在の経済危機への対応策として、また、CO2排出量や環境影響が少なく、多くの雇用創出につながる、より管理の行き届いた世界経済へのステップとして、世界グリーンニューディール・グリーン経済イニシアティブを2008年10月に打ち出している。UNEPのシュタイナー事務局長は、クリーン技術や再生可能エネルギー、鉄道や自転車道などのインフラ、河川や森林といった自然のサービスへの投資は、景気の悪化や失業を食い止めるだけでなく、より持続可能な経済回復・成長への道を拓くことができる と期待を示した。【UNEP】

├

├格差はつくられた – 株式会社プラネット (planet-van.co.jp)

日本人の多くが抱いているアメリカのイメージは、多くの中産階級が豊かな生活している姿である。しかし、そのイメージとは裏腹に格差がない平等な時代は第二次世界大戦後の一時代にすぎず、それはニューディール政策によって作られたものと論じている。”大恐慌=The Great Depression”を治めるためにケインズとルーズベルト大統領によって展開されたニューディール政策は、富裕層に多く課税し、労働組合を優遇することによって、格差を大幅に圧縮した。後年、アメリカの歴史家によって”大圧縮=The Great Compression”と呼ばれた時代である。アメリカの繁栄をもたらしたこの大圧縮であるが、それを喜ばない保守的で裕福な白人達は、保守派ムーブメントを展開し、富裕層に有利な政策を政府に求め、運動をする。そして、1980年、レーガン大統領によって実現に向かう。レーガンは人気のある大統領であったが、「保守ムーブメント」派の期待に沿って、富裕層に対する税の優遇、健康保険の制限、貧困層の福祉予算の削減など格差の種をまいた。レーガンは人種差別撤廃に積極的ではなかったし黒人の貧困層に福祉を施すことは拒否をし、白人富裕層に有利な政策を続けた。さらに、ブッシュ政権でも格差拡大を助長する政策が続き、アメリカの格差社会がよみがえった。すなわち、格差圧縮はニューディールという人為的な政策によって実現したが、格差拡大も作られたものだというのがクルーグマンの本書における主張である。ノーベル賞経済学者ポール・クルーグマンは、ブッシュ大統領の政策に批判的な論者として有名である。アメリカの経済学者間の論争は、かなり激しいものがある。ケインズのニューディール政策が、アメリカに平等と繁栄をもたらしたと考えられるわけであるが、「保守ムーブメント」の意向を受けたレーガン政権の御用学者は「ケインズは死んだ」とまで言ったのである。近年のブッシュ共和党の政策の基本原理を提供したネオリベラリズム(新自由主義)による「小さな政府・減税・民営化・規制緩和・金融自由化・グローバル化」は、格差をさらに拡大させた。その中心的人物と知られているフリードマンに対しスティグリッツやクルーグマンらが仕掛けたノーベル賞経済学者同士の大論争は後世に語り継がれるに違いない。クルーグマンは主としてハーバード・ビジネス・レビューに投稿しているが、その投稿論文を解説付きで翻訳した本「クルーグマンの視座」ダイヤモンド社も合わせて読むことをお勧めしたい。なお、クルーグマンの主張は民主党のオバマの登場をもたらしたとの評価が広まっている。いま押さえておくべき経済学者である。

├

├第6講 大恐慌と1930年代の国際経済(2)京都大学OCW(untitled (kyoto-u.ac.jp))

├

├https://sekainorekisi.com/glossary/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/

├

├ニューディール | 世界の歴史まっぷ (sekainorekisi.com)(ニューディール 政治・政策 公開日2019-10-26 最終更新日2021-06-20)

ニューディール New Deal

1930年代、世界恐慌対策としてフランクリン=ローズヴェルト政権が実施した政策の総称。「新規まき直し」といった意味で、ローズヴェルトが大統領選挙で掲げたスローガン。連邦政府の権限を強化し、積極的な経済統制をはかり、従来の自由放任政策を転換した。

New Deal は「新規まき直し」の意味。大恐慌の1933年、アメリカ第32代大統領ローズヴェルトが不況を克服するため推進した社会資本を充実させた政策。

1929年、ニューヨークのウォール街における株の大暴落を端緒とする世界経済恐慌は資本主義諸国を直撃し、国際的協調体制を崩壊させた。アメリカは広大な国土を背景にニューディール政策を進め、英・仏はブロック経済体制をとってこの危機を乗り越えようとした。それに対して独・伊・日などの後進資本主義諸国は大衆を組織しつつ、統制色の強い全体主義体制を樹立し、植民地の再編成を軍事力をもって解決しようとした。このためヨーロッパでは反ファシズムの抵抗運動が展開され、アジア諸国では独立と解放のための戦いがおこって、世界は再び緊張の渦に巻きこまれ、ついに1939年から第二次世界大戦に突入した。

世界恐慌への対応策として、アメリカは1933(昭和8)年以来、フランクリン=ローズヴェルト( Franklin Roosevelt, 1882〜1945)大統領のもとで、政府資金を投入して農業を保護し、大規模な公共事業をおこすなど、いわゆるニューディール政策を実施して経済危機を乗り切った。

├

├世界経済の潮流 2007年春 (cao.go.jp)(内閣府ホームページ)

ここでは特に代表的な政策として、英国における若年者の労働参加・就業への取組として「若年者向けニューディール政策」を取り上げ、概観することとする。

├

├1930年代アメリカ経済の再検討 (1) - OPAC 国立大学法人 千葉大学

1929年大恐慌とニューディール政策理解の基本線. (1) 歴史上最初の総力戦。

├

├2020/05/07 5:50 コロナ後に「ニューディール政策」復活の可能性 岩井克人「新古典派経済学」超克の野望、再び | 経済学 | 東洋経済オンライン (toyokeizai.net)

異色のNHK経済教養ドキュメント「欲望の資本主義 特別編 欲望の貨幣論2019」を基に、書き下ろしを加えた『岩井克人「欲望の貨幣論」を語る」』が、このたび上梓された。番組やこの本で岩井氏を知った方も多いかもしれないが、日本を代表する世界屈指の理論家である。同氏の歩みを通じて、経済学のこれまでの発展過程と、いま学ぶべき経済学的課題をひもといていく。

「日の下に新しきものなし」「太陽の下、この世には何も新しいものはありません」これは岩井克人が自身の考察を述べる際によく言及される、旧約聖書の中の言葉(「日の下に新しきものなし」)である。

世の中の出来事は、もしまったく新しいもののように見えることであっても、実は本質的には共通する先例がすでに存在していて、それが形を変えて現れているだけである――。おそらくそのような世界観を言い表したものであろう。そしてこの象徴的な言葉こそが、岩井克人という学者を理解するうえで非常に重要なものであるように私は思う。

岩井氏は経済学で多くの貴重な「再発見」をしてきた。そして、私たち(と多くの学者)が経済学を再発見することを可能にした。学者、それも一流の学者と言われるためには、学術的な新しい発見を求められる。経済学であってもそれは例外ではなく、論文には新規性が求められ、その新規的な内容の完成度が高く、有用性が大きそうであればあるほど高く評価される。論考が高く評価されればされるほど、学者冥利に尽きるし、皆から期待され、出世もできる。そう考えれば、学者の成功は、自身が所属する領域で誰も成し遂げていない新しい発見をいかに自身の手で形にするかにかかっていると言える。であれば、新しい発見を探究し続けることこそが学者の学者らしい過ごし方であり、学者の本能的欲求だと言ってもいいだろう。ところが岩井氏は、冒頭のように「新しいものなど何もない」と、およそ学者の口から出るとは思えない言葉をさらりと言ってしまう。まるで学者としての野心があらかじめ欠如しているかのようである。

├

├ダムコレクション > 特別展 水力発電の興隆と多目的ダムの萌芽> Vol.4...Dam History (mlit.go.jp)(国土交通省)

アメリカでは世界恐慌への対策としてニューディール政策が打ち出され、TVAによるテネシー川総合開発が進められました。

水力発電の興隆と多目的ダムの萌芽

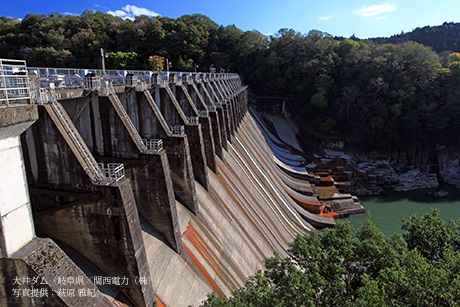

この頃から長距離送電の技術が進み、また工業の発展と相まって、需要地から離れた場所で大規模な水力発電ダムが建設されるようになりました。当時の水力発電の代表的なものとして、洪水流量の大きい木曽川本川に建設された、大井ダム(1924、岐阜県)があります。完成当時東洋一を謳われた高さ53.4mのダムで、大井発電所は我が国初のダム式発電所(42,900kW)です。事業を行ったのは”日本の電力王”といわれた福沢桃介(諭吉の養子)です。

大井ダム(岐阜県)

バットレスダムの笹流ダム(北海道)

昭和に入ると、河川の上流から下流まで効率的に水力発電を行うシリーズ開発の考え方が生まれ、 仙人谷せんにんだに ダム(1940、富山県)などによる黒部川の水力開発が進められるとともに、天竜川の 泰阜やすおか ダム(1935、長野県)、大井川の 大井川おおいがわ ダム(1936、静岡県)等、各地で発電ダムが建設されました。

水道用では、 村山むらやま 貯水池(1924、東京都)、農業用では、 豊稔池ほうねんいけ ダム(1930、香川県)が建設されました。

また、この時代、バットレス(扶壁)式ダムが築造されたことが一つの特色です。これは、当時まだ高価だったコンクリートを節約することを主眼としたもので、 笹流ささながれ ダム(1923、北海道)など、現存する6基は全て土木遺産に認定されています。

この頃海外では、大型ダムの建設が本格化していました。アメリカでは世界恐慌への対策としてニューディール政策が打ち出され、TVAによるテネシー川総合開発が進められました。また1936年にコロラド川に巨大なフーバーダム(堤高223m、総貯水容量350億m3)が完成し、それまでのダム高の記録を一気に約2倍に塗りかえました。フーバーダムは、それまでのダム技術を集大成した金字塔とも言うべきダムであり、設計施工全般にわたって技術の向上に貢献しました。

なお、このようなダム技術の発展の背景には、セントフランシスダム(アメリカ)、マルパッセダム(フランス)、バイオントダム(イタリア)など、多数の犠牲者を出したダム事故の教訓があることを忘れてはなりません。

日本では1925年、内務省技師の 物部長穂もののべながほ が、耐震設計を含む重力式ダムの設計論と、我が国において洪水調節を含む多目的ダムを推進すべきことを唱え、大きな影響を与えました。

こうした内外の情勢を受け、内務省は、1937年に河水統制事業の調査を開始しました。しかし戦争の本格化により事業の本格的実施は戦後になりました。

戦前・戦中は、朝鮮半島や中国大陸、台湾を舞台に日本の技術者が活躍して、大規模な貯水池建設が実施されました。

その一例である 烏山頭うさんとう ダムは、台湾南部の農業開発の水源として、台湾総督府技師・ 八田與一はったよいち が計画したものです。1930年に完成、不毛の地といわれた嘉南平野を台湾最大の穀倉地帯にすることに成功し、現地では毎年、八田夫妻の慰霊祭が行われています。

├

├

├計量法解説 (keiryou-keisoku.co.jp)

├

├:計量法の読み方 - livedoor Blog(ブログ)

├

├「計量法の読み方」全章 |

├